瀑布沟电站库区万工管山造田塌岸预测与治理设计

蔡斌

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

瀑布沟电站库区万工管山造田塌岸预测与治理设计

蔡斌

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

瀑布沟水电站水库蓄水运行后,出现了一系列塌岸、浸没等库岸再造工程问题,管山造田塌岸为瀑布沟库区典型坍塌型库岸再造,本文主要对塌岸变形破坏现象、岸坡地质特征及稳定性进行分析,并提出塌岸治理设计方案。

瀑布沟;岸坡稳定;塌岸;治理

1 概 述

万工管山造田塌岸区位于汉源县万工管山乡,距汉源县城约15 km,交通方便。

瀑布沟水电站2009年10月开始蓄水。目前,水库水位经历了三次完整的上升和消落过程。在此期间,台地前缘因受周期性水位抬升、消落及浪蚀作用,岸坡被淘刷、磨蚀、搬运,使管山造田处范围内的两条冲沟(管沟和小年沟)两侧陆续出现了一系列塌岸现象。

万工管山造田为瀑布沟工程移民集中安置用地,约10 hm2。在库水长期作用下,冲沟塌岸范围将继续变大,临近沟谷边缘农田将被破坏;且沟谷内缘距民房仅15~20 m,可能危及造田及台地上部民房安全。目前塌岸破坏农田约0.17 hm2,因此,进行工程治理十分必要。

通过工程治理,确保人均耕地占有量极其少的移民安置土地。所涉及的范围主要为管山造田2条冲沟范围。治理工程包括固脚挡墙、护坡及地表截排水沟。

2 工程地质条件

2.1 基本地质条件

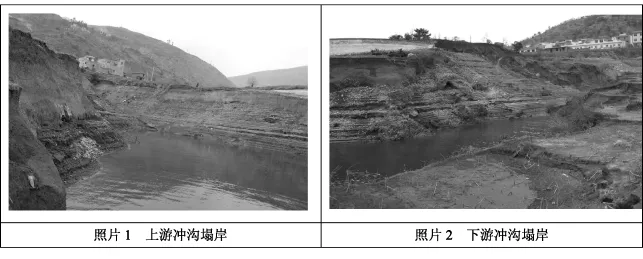

该塌岸位于大渡河左岸万工乡管山村造田平台一带,平台高程851 m,平台前缘为浆砌石护坡。管山造田处范围内的两条冲沟(管沟和小年沟)两侧陆续出现了一系列塌岸现象,主要表现为:冲沟两侧粉质粘土及砂卵砾石岸坡发生塌岸,现沟底宽已达20~30 m,垂直库岸长约100~150 m,局部已破坏了造田平台前缘的浆砌石护坡,并破坏临近沟壁的农田(见照片1、2)。

该台地从上到下依次为第四系上更新统冲洪积层(Q3

al+pl),主要为粉质粘土,局部含碎砾石;第四系上更新统冲积堆积(Q3al)砂卵砾石层;下伏昔格达组(Q1

x)粉细砂岩。

(1)第四系冲洪积粉质粘土层(Q3al+pl)。该层多呈褐红色,稍湿-湿,可塑,部分地段可见白色豆状钙质结核,含量约1%~3%,分布极不均匀;一般含有砂岩角砾、碎石,砂岩角砾及碎石多数已强风化,粒径一般20~60 mm,个别可达15cm,含量5%~15%。场区普遍分布,厚度:7.60~12.90 m,平均约9 m;层底标高:836.92~850.84 m,平均845 m。该层表层0.2~0.5 m为根植土。

(2)第四系冲积堆积砂卵砾石层(Q3al)。该层普遍分布于造田场地中部与前缘,埋深7.60~12.90 m,可见厚度4.62~13.68 m。褐灰色,稍湿,卵石成分以岩浆岩为主,沉积岩次之,次园状,磨园度差,粒径一般为2~7 cm,50%左右的卵石,40%左右砾砂及园砾,含10%的泥质。下游冲沟见厚约1~2 m砂层透镜体。

(3)昔格达组(Q1x)粉细砂岩。该层以泥质粉细砂岩为主,产状近于水平,具有一定的抗冲刷、掏蚀能力,为中软岩,但在库水长期浸泡和冲刷作用下,将会慢慢崩解。该层分布在砂卵砾石层之下。

场区为冲洪积台地,场区及其周边未见影响场区整体稳定性的滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

场地水文地质条件简单,地下水主要接受大气降水、灌慨水渠、农灌水补给,接受补给有限,向大渡河排泄。

根据现场调查分析,塌岸主要受两方面因素的控制:

(1)沟侧地形较陡,坡度一般65°~75°,岸坡稳定性较差;造田平台为二元结构的阶地,下部为砂卵砾石层,上部为灰~黄褐色粉质粘土,粉质粘土力学性质较差;以上是沟坡发生塌岸的内在地质原因。

(2)水库蓄水后,一方面受水的浸泡作用,使沟侧粉质粘土层浸润软化,力学强度降低;另一方面受库水浪蚀,消落静、动水压力等作用,导致沟坡发生塌岸破坏;是发生塌岸破坏的主要外在原因。

2.2 塌岸预测

管山造田区位于大渡河左岸万工乡管山村造田平台一带,造田平台为二元结构的阶地,平台前缘为局部段有浆砌石护坡,通过对该段岸坡出现的变形破坏现象分析,该区塌岸是由于局部岸坡地形地质条件差,在水库蓄水浪蚀作用下引发的塌岸变形破坏,岸坡目前整体处于稳定状态。

水库蓄水后,两条冲沟沟侧地形较陡,坡度一般65°~75°,上部为灰~黄褐色粉质粘土,其力学性质较差,一方面受水的浸泡作用,使沟侧粉质粘土层浸润软化,力学强度降低;另一方面受库水浪蚀,消落静、动水压力等作用,导致沟坡发生塌岸破坏。

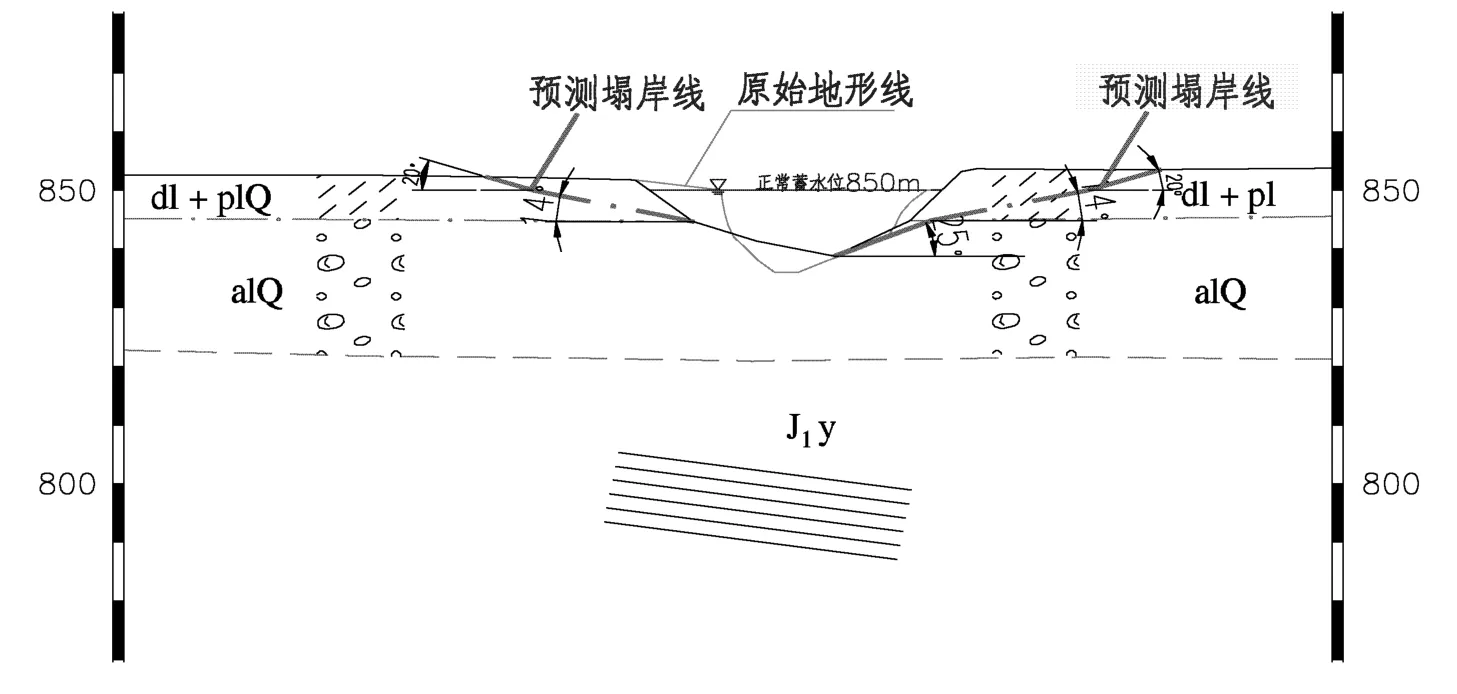

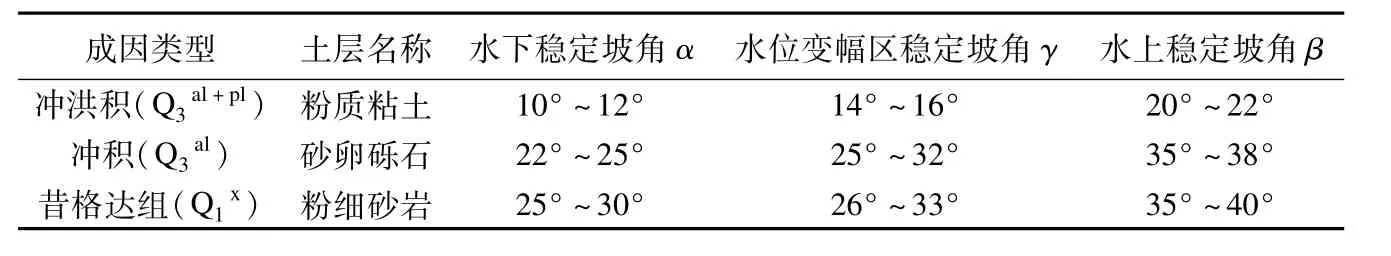

为预测两沟附近侧塌岸范围及规模,根据有关规范及经验数据,并结合汉源附近相关工程以及《汉源县万工乡管山安置点移民安置工程岩土工程详细勘察报告》,对两条冲沟岸坡进行剖面分析,确定岸坡塌岸最终宽度。该处塌岸预测的主要土体稳定坡角建议值见表1。塌岸预测采用两段法进行塌岸预测。按图解法进行预测(见图1),管沟两侧预测塌岸宽度10~40 m,面积1.0万m2;小年沟上游侧塌岸宽度12~29 m,面积0.34万m2。

2.3 岩土体物理力学特性

根据试验成果和工程类比确定岩土体物理力学性指标建议值见表2。

图1 预测塌岸范围示意

表1 塌岸预测稳定坡角建议值

表2 岩土体物理力学指标地质建议值

3 工程治理设计

3.1 设计原则及方案拟定

管山造田系利用Ⅲ级阶地缓坡地形进行回填,在851 m形成造地平台,临库岸坡采用浆砌石护坡处理,管沟、小年沟两冲沟侧岸坡未进行防护处理。根据地质对该段岸坡稳定性分析,造地平台临库岸坡整体稳定,前缘因水库蓄水后在库水升降浪蚀作用下导致造地外侧岸坡产生塌岸破坏。为确保造地平台安全,确定以下治理原则:

(1)岸坡采用固脚护坡处理,对已产生塌岸的地段进行必要的清挖顺坡,坡脚宜采用挡墙加固,坡面采用浆砌石或混凝土面板护坡,以控制塌岸的进一步扩展危及造地平台安全。

(2)管沟、小年沟两冲沟顺坡塌岸较严重,采用挡墙护坡方案受地形条件制约,挡墙布置比较困难、投资较大,且效果较差,宜采用回填造地,引排沟水的方式进行,可增加适量耕地。

(3)坡面排水,设置排水孔,地下水及时排出,减少地下水对边坡破坏。

(4)造地排水和管沟、小年沟沟水处理,造地外缘设置排水沟,两冲沟设置排水渠,减少地表水下渗对边坡的破坏。

据以上原则,设计时主要考虑减少开挖,降低挡墙高度,冲沟护坡处理思路进行设计。

最终方案确定为:固脚挡墙+护坡+冲沟护坡。

3.2 治理工程设计

3.2.1 工程等级及设计标准

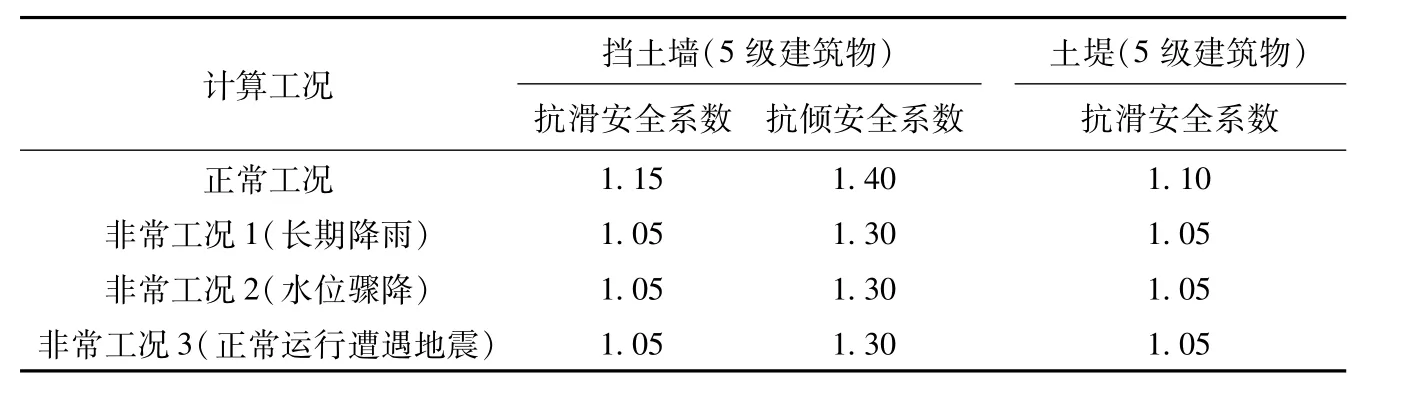

本区域治理主要针对乡镇农田,按照《防洪标准》(GB50201-94)第3.0.1条规定:防护人口小于20万,防护耕地小于2万hm2,防护等级为四级,防洪标准20~10年一遇。堤防工程防洪建筑物级别为5级。防洪标准(洪水重现期)取20年。按照《堤防工程设计规范》(GB50286-98)岸坡及挡墙稳定安全系数允许值见表3。

表3 挡墙及岸坡稳定安全系数允许值

3.2.2 方案设计

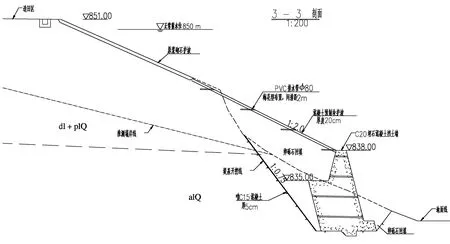

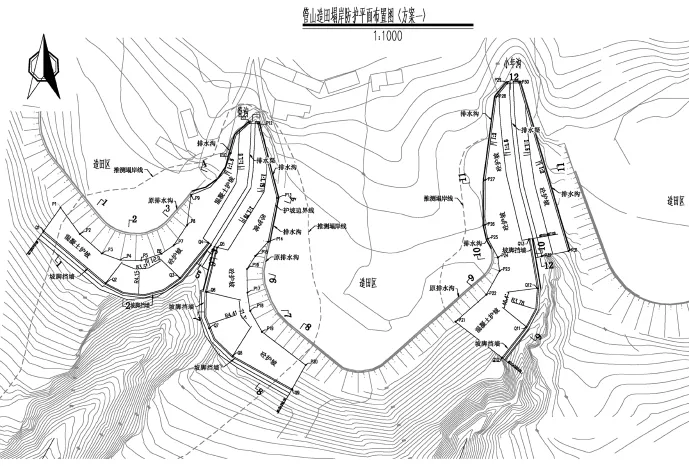

塌岸治理设计采用“固脚挡墙+护坡+冲沟护坡”。即下部采用衡重式挡墙加固坡脚,基础置于砂卵砾石层上,挡墙高4~6 m;挡墙顶部以上至851 m高程进行厚30 cm混凝土1∶1.75坡比护坡,坡体内进行卵砾石回填;在管沟和小年沟顺沟向各设置一条C15混凝土排水渠,底板宽3.0 m,厚1.0 m,排水渠护坡采取1∶1.5坡比,厚度0.5m,排水渠上部边坡采取1∶2混凝土护坡,排水渠纵向顺沟布置。典型设计剖面见图2,平面布置见图3。

3.2.3 岸坡稳定性计算

塌岸区覆盖层的计算参数取地质建议指标,填筑料计算参数根据工程经验类比确定。

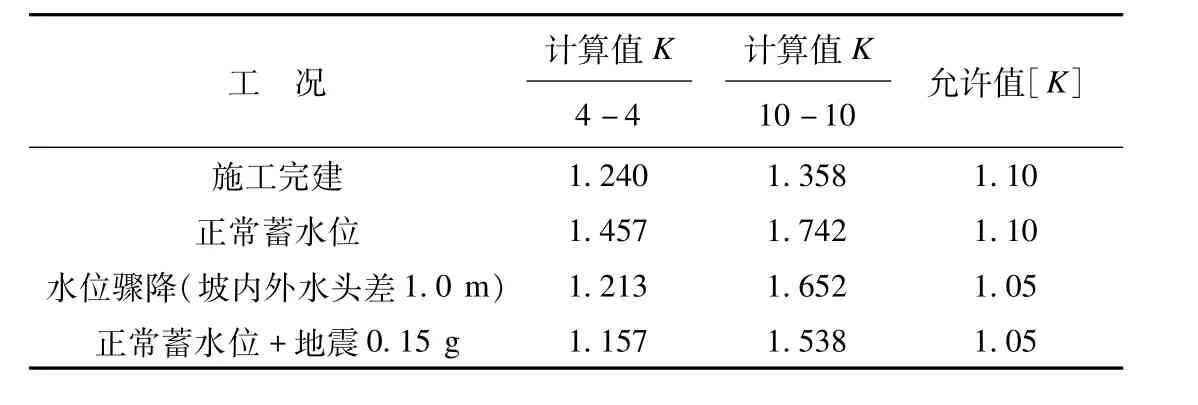

坡体稳定计算工况:①施工完建;②正常蓄水位;③水位骤降;④正常蓄水位+地震。

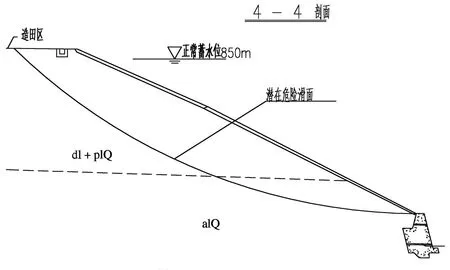

稳定计算对每种工况进行了全断面最危险滑弧进行搜索,求最小安全系数。岸坡典型剖面4-4计算结果见表4,稳定计算剖面示意见图4,从计算结果可见,典型剖面的安全系数满足规范要求。

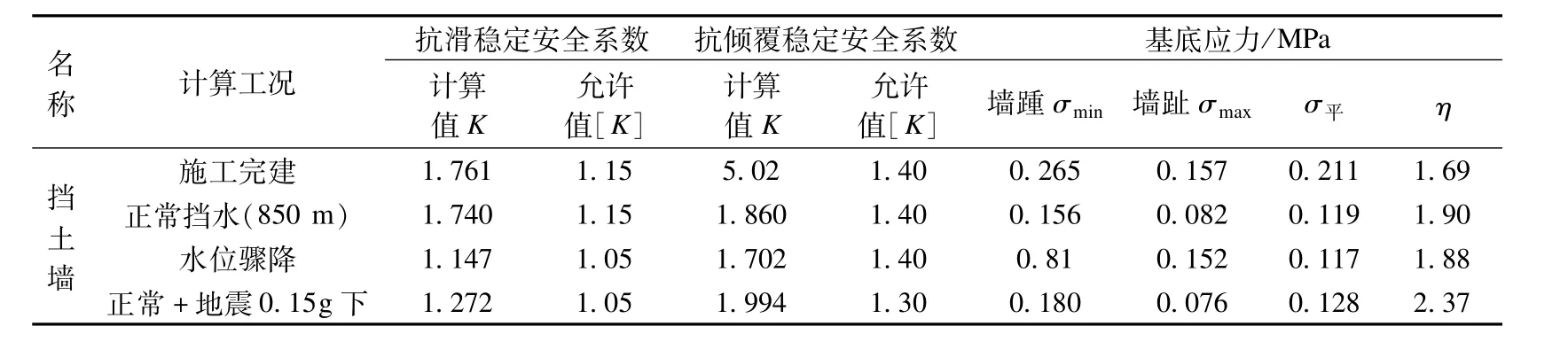

3.2.4 挡墙稳定性计算

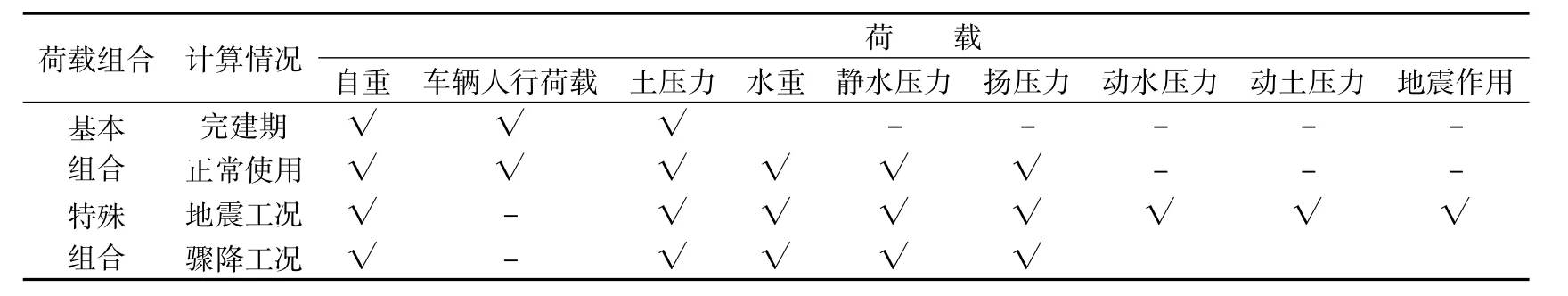

挡墙稳定性计算的荷载组合见表5,挡墙稳定性计算成果见表6。在各种工况下挡墙抗滑稳定、抗倾覆稳定、基底应力最大值与最小值之比均满足规范要求。

图2 治理设计典型断面示意

图3 治理设计平面布置示意

表4 处理后岸坡4-4剖面稳定计算安全系数

图4 稳定计算剖面示意

表5 荷载组合

表6 挡墙稳定性计算成果

4 结 语

本工程防治目标为通过对管山造田塌岸区进行工程治理,确保库岸稳定,保护农田,并尽量不减少农田。治理方案从技术、施工难度、费用和社会影响等方面综合分析比较,采用“固脚挡墙+护坡+冲沟护坡”处理方案,此方案采取清挖顺坡,护坡处理,可减少开挖,降低挡墙高度,技术、经济可行。

P642.21

B

1003-9805(2015)02-0039-05

2013-10-08

蔡 斌(1980-),男,四川巴中人,硕士,高级工程师,从事工程地质勘察工作。