中国导弹之叔

——塘栖姚上达人生小记(一)

文 蒋豫生

中国导弹之叔——塘栖姚上达人生小记(一)

文 蒋豫生

我在几年前撰写《塘栖旧事》一书时,为了解镇上几家旺族的情况,经何勤伟先生(因在兄妹中排行第七,大家都叫他:“阿七”)的推荐介绍,认识了在杭城安享晚年的塘栖同乡姚上达老先生,几年来多有交往。有人说,整个20世纪是中国最为动荡、变化最大的百年。我以为这位老人丰富、曲折、漫长的一生,能对此有所印证,值得记述。

第一阶段(1918年—1949年)

塘栖致和堂姚家

塘栖是地处京杭大运河畔的历史文化名镇,也是杭州城的北大门。老辈手里,此地近近远远都知道镇上的姚致和堂药店。姚致和堂的堂名明末就有了,还是大书画家董其昌题写的。起初姚氏做的是其他生意,后来凭借从东瀛偶得的几张药方,制一点中成药——主要是痧药,只是做好事奉送客户和周遭邻舍的,没想药效神奇,需求很大,于是干脆改弦易辙,专门制药卖药了。旋即,姚致和堂痧药:紫金锭、行军散等名闻遐迩,成了清廷贡品。据说,朝中开列的贡品单子上,头一项便是“塘栖姚丸”。

先前,国人患霍乱、中暑等急性病的不少,中医称之为“痧”,得了这类病叫“发痧”。故而,姚氏痧药像后来的阿司匹林、矽炭银那般,是百姓家庭的常用药常备药。年年春季从运河坐船去杭州灵隐烧香的大队,浙北、苏南来的香客们在塘栖过夜时,除了上岸去彙昌等南货店采购蜜饯糕点,去竹器店买青篾竹篮,更要紧的是去姚致和堂买痧药。致和堂的瓷质小痧药瓶,与崇裕丝厂缫丝车上穿丝用的小瓷眼一样,都是镇上小人们的白相家伙。关于姚丸在历次大疫中所起的作用——“救活者无算”,镇志上都有记载。

姚致和堂药店发得很大,发到“长毛”——太平军来时,镇中心前自北小河,后至市河,左自吴家弄,右至当弄,都是百多米长的距离,那么大的一片,皆为姚氏的店堂、栈房、宅屋和花园。清咸丰年间(1860 —1861)“长毛”来镇上时,将这些一把火统统烧了。可仅凭一位留守的老仆在大火中抢出的一沓店中账簿,讨回欠款应收款,又造起三开间高大轩亮的店堂,重新开张。

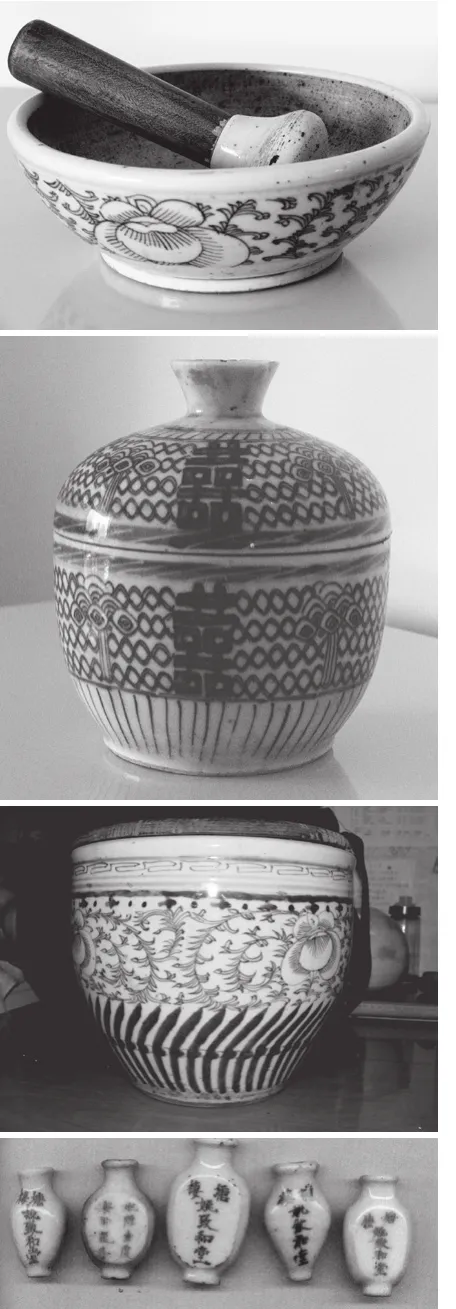

姚致和堂药店的使用研钵、药罐、药缸和小瓷药瓶(蒋豫生/摄)

姚上达的曾祖父姚六吉考上举人,祖父姚鲁卿一直在苏州做税务官,塘栖药店由大夫人——上达的奶奶姚陈氏掌管;父亲姚少鲁杭州甲种工业学校毕业,去武汉银行做事,因故回乡,在塘栖区政府、商会当文书,抗战胜利后经同乡思诚先生介绍去上海《申报》谋事。

一代代下来,姚氏一房房多,亲戚也多。老话说“穷闹市无人问,富在深山有远”,何况地处这么个漕运通、水陆要津的老镇。比如,达的祖母姚陈氏是嘉兴府台千金,独生女;比如姚家那代的三姐妹,一个嫁给镇上家,即是曾去北洋政府国务担任佥事,告老回乡后当上栖市西镇镇长的劳勤余(少)的母亲;一个嫁给德清人学大师俞樾的儿子祖仁,即大家熟悉的红学家俞平伯先的祖母;另一个嫁给镇上卫家,可惜丈夫中举后疯了——就如戏文里那位中了举的范进……这些姻亲,几代人中互相扶携帮衬,多有往来和走动。

略举二三:民国三年(1914年),时任浙江省图书馆馆长的俞陛云(俞樾之孙、晚清探花)应聘去北平清史馆担任协修,参与编写《清史稿》。这一年,其与儿子平伯的舅父——后来的岳丈许汲候相约来塘栖姚致和堂看望舅妈,也去劳家转了转,见表弟勤德(金奎——祖新、祖荣之父)家境不咋样,有意帮衬,提议三家合股在此开爿绸布店,取名“鼎昌”。由于资金充足,经营得法,迅即大发,俞、许两家退出,让劳家独自经营,遂成镇上首富。此后,在北平的陛云,又推荐表弟勤余(少麟)去北洋政府担任了国务院佥事。劳少麟告老返乡时,大总统徐世昌亲笔为其写了两张字,其中一张后面还附了劳的功绩。有劳功绩的这张制匾后送到獐山永泰挂进劳氏祖祠,另一张制成匾后就悬挂在劳的岳父家姚致和堂的大厅上——“博世济民”,金底金字,四周是二龙戏珠浮雕花边。

上达6虚岁(塘栖人习惯讲虚岁,下同)尚未读书那年(1923年),俞陛云、许汲候两位长辈又相约来塘栖,为他祖母——他们的舅妈祝寿。进门一见面,他们即跪拜磕头,跟在祖母身后的小人心里觉得真发靥——胡子都嘎长嘎白了的老先生怎么也会下跪磕头?我后来看到一帧俞陛云与夫人许之仙的合照,果然见他蓄着尺把长的白胡子。那次祝寿,他俩还带来亲戚前清洋务大臣陈蘷龙写的寿联,只记得下联是:“迟观音一日诞生,与佛同寿”……

铺垫这些,便可知晓,上达是出生在这么一户人家,家庭背景、社会关系的影响,以及所受的教育和熏陶与他的成长分不开,那让他打足了浓重的传统文化底蕴。

白囡囡出世

民国七年(1918年)正月初九这天,致和堂姚家大房的媳妇头胎生了个儿子,父亲少鲁为其取名:绳武。小毛头浑身皮肤生得特别的白,像娘,大家都叫他:白囡囡。你叫我叫,成了小名。

白囡囡出生后,姚家上下自是十分欢喜,百般宠爱,不过,到小毛头快满周岁(1919年)时,遇上一桩事情——

上达的母亲俞文英有一姐姐,嫁与镇上归家,生了两个女儿:志轩、文轩,没有儿子。这年先生病重,大房欲将一个侄子过继过来,俞氏为防财产被夫家人夺去,谎称已有身孕,装了大肚皮。先生亡故尸体入殓时,俞氏要自己捧头,夫家的叔伯们要侄子捧,双方起了争执。老镇风俗是死者入棺时,捧头者须得其财产的主要继承人。遇事很有一套在镇上也颇有威望的乡绅劳少麟前来调解,说夫人既有孕在身,无论生男生女都是归家骨血,或许就是个儿子呢,岂能不让其捧?夫家人方才作罢。

此后,俞氏又买通了上次给白囡囡接生,大家叫其“坐婆下男”的接生婆,“算算”到了临盆日脚,关上门糊弄一番,抱出一个不知从哪里访来的男婴,说是生了,取名:归宾孙。“母亲”自然没奶,遂由“产妇娘”的妹妹——上达的母亲给婴儿吃奶,上达则交由祖母照管,买了罐头炼乳喂养,夜晚也跟祖母一床睡。白囡囡开口说话后,祖母不让其如镇上人的习惯喊自己“娘娘”,而是叫她“好爹爹”(塘栖人习惯称祖母为“娘娘”,祖父为“爹爹”)。的确,祖父常年在苏州做事,且在那里娶了小,又生养一大堆,祖母像男人般独自撑起店里家里的大梁,实属不易。她更愿听孙子叫自己这个称谓。

雨巷——塘栖镇水沟弄。姚上达就在这个雨巷里读的私塾(陶佳佳/摄)

祖母白天管店,夜晚的精力都放在孙子身上,视如己出。这位进士、知府之女是位才女,自幼熟读诗书,肚里墨水不少,每日黄昏晚饭过后,点上美孚灯,教小孙子认字、读唐诗,给他讲故事……上达长大后,古典文学不错,原是“好爹爹”自小给他打的底子,也算是续上了祖母娘家的陈氏文脉。上达6岁那年,祖母将他送进了设在镇上水沟弄内的私塾,开读孟子,启蒙老师是许次藩先生。日伪时期,镇上行健中学校长许客卿先生很有人望,许次藩即是其叔叔。先前我家在皮匠弄唐宅租住过二十六七年,房东家与我同龄的阿文和弟弟小雷的“舅公爹爹”——外婆的兄弟,就是这位后居上海的许客卿先生。

许次藩精心教授,自己还能诗善画,上达学习不错,很得老师欢心,曾奖励给他一幅自己画的水墨画——画的是一和尚读经。这张平生头一回得的奖品,上达一直保留着,直到“文革”劫难中与家里大批名家字画一起被毁。

“好爹爹”对宝贝孙子似“独子王孙”般宠爱,对其学习可是丝毫不肯马虎。有一回,也就那么一回,白囡囡想逃学——镇上人叫“赖学”。旧时,小同学间讨相骂,嘲笑奚落旁人时,常喊对方“留级坯”、“食痨坯”,还有就是“格赖学坯——”祖母知道了,让药店的看门大叔用手往他腰里一“及”(夹),不顾小主人再怎么蹬踢哭闹,一直“及”到水沟弄……是夜,祖母关上门,点上灯,不打不骂,只是坐下来对着孙子叹了口气,吟出两句诗:“我本将心托明月,谁知明月照沟渠。”孙子已懂得其中意思,想想“好爹爹”对自己嘎(这么)值钿(宠爱),自己却勿争气,做人要晓得好歹!从此,发愤读书,一心向上。如今90好几岁了,当年的这两句诗上达还清楚记得,并记着那晚“好爹爹”怨己不争的伤心失望神情。

高小 初中 在家自学

白囡囡10岁那年,“好爹爹”让他告别了许先生的私塾,进了东横头冯家弄的镇中心小学——先前是栖溪讲舍,当时是杭县县立第五小学,读高小五年级。虽然他在同学中年纪最小,可每回考试,成绩在班上不是第一,便是第二,很得校长邱祥毓的赏识,对其多有奖掖。毕业时,上达考了第二名,第一名是位年纪和个子都大其许多的同学。邱校长将这位叫姚绳武的学生认作干儿子,并取孔子语:“君子上达,小人下达”之意,为其另起一新名字:上达。解放初去东北工作后,他一直沿用此名,只是家乡的亲友们仍然习惯叫其:绳武。

这年刚好是1929年,时任浙江省省主席的张静江在杭州举办了规模宏大的首届西湖博览会。年轻的邱校长带了上达前往参观,看了好多地方,晚上住旅馆,还送了只上镌“上达”二字的金戒指给干儿子。解放初,上达应聘远赴东北教书,妻子去上海谋生没有盘缠,只得将这只戒指卖了。小学毕业后,邱校长亲自带爱子来杭州梅登高桥附近的盐务中学,作为推荐生,不用考试即让其入学。那一年上达12岁。抗战胜利后,邱校长担任了杭州第八区(拱墅区)区长,并已结婚生子,上达曾去区公所看望过他。

当时,杭州盐务中学的校长程耿,历史学家,学识渊博,上达心里很是敬佩。与自己接触最多的还是语文老师,第一课上的是白居易的《琵琶行》,整整80年过去了,还能一字不差背出。上达的各门功课都很不错,尤其作文很得老师好评,常让在班里同学间传阅。

隔年即是震惊中外的“九一八”事变——日寇占领我东三省。消息传遍全国,使得“中华大地再也放不下一张平静的课桌”,杭城也是同样。上达就读的盐务中学停课了,不甘愿当亡国奴的青年学生们血脉贲张、同仇敌忾,成天手持小纸旗,高呼口号,上街示威游行,与后来我们在银幕上看到同类题材的电影镜头一式一样。学生们四处宣传抵制日货,将从店家搜出的日货堆在马路上,当街焚毁。大家最喜欢唱的就是那首《大刀进行曲》:“大刀向鬼子们的头上砍去……”70多年后的今天,我和姚老先生一起哼唱这首旧歌时,脑子里转的是钓鱼岛,日本民众我们自然应该友好,但就是有那么一批不安分的人,让我们脑中经常响起这首歌的旋律。盐务中学隔壁是国民政府警卫军第二师驻地,部队为同学们每人发了套旧军装,开展军训,随时准备奔赴杀敌的战场。当时,塘栖人在杭州念书的还有好几位,比如上达的表姐归志轩在行素女中,有时在街上游行还会相遇。

1930年,上达的“好爹爹”姚陈氏溘然去世,享年80岁。临终前,老太太口述,叫孙子上达提笔给其在上海的表妹——史良(“七君子”之一)写信,让她对上达今后的学习和工作给予帮助与关照。不过,信寄出后并无回音。

此时前后十数年中,军阀混战,日寇侵占,到处腥风血雨动荡不安。而塘栖毕竟只是一座老镇,并非争夺的中心,波及不大,加之当时镇上的劳少麟、姚韵秋等头面人物较为强势,一时外路的土匪、强盗较少来镇上骚扰,因此,局面相对平稳,市场繁荣,商业、工业、手工业和市镇建设等发展较快,很具规模的崇裕丝厂及镇上许多中式的中西合璧的好房子都是在那段时间建起的。

只是,这户曾经声名显赫的姚家却早已在走下坡路了,“好爹爹”竭力支撑也止不住颓势。当年其夫妻结合只是父母之命,那次的“十里红妆”奢华婚嫁,外人看似红火,两人内心却并不投合,孤傲的陈氏无所出,只将夫君在苏州的姨太太所生的老三——少鲁抱来抚养,算在自己名下。此后,姚鲁卿除了每年清明上坟三天,基本不来塘栖,有熟识的乡邻碰着打趣:“哎哟,今朝是久别胜新婚得来!”鲁卿道:“嘿,勿要去话伊,臂膀也呒不酿(让)我碰过。”如此天长日久,入不敷出,“好爹爹”先前的陪嫁和积蓄慢慢贴耗贻尽。姚陈氏走后,药店由族中他人代管,少鲁在区公所当文书,月薪仅30元,四五个子女,无力支付大儿子在省城住校读书的费用,加之学校课业受时局冲击,停停开开很不正常,在此情况下,上达无奈退学回家,连头带尾只读了两年半的初中。

这使我想起先前与我家同住镇东石塘殷家弄的陈殿宪的退学。殿宪的父亲在运河上撑船,家境贫困,他与哥殿华是我童年经常一起去乡下拾柴、白相的道伴。殿华早早当兵去了,殿宪小学四年级刚刚开学,父亲到中心小学去叫儿子回来,与自己一道去船上帮忙做生活。脾气硬扎的他告诉我,平常阿爸再打都不哭的,那次却是流着眼泪水离开学堂的。也许不少人都是这样,特别是尚未自立的少年,一旦独自离开日日相处的同学同伴群体,那种失落和孤独,感觉是被时代和社会被大家所抛弃。并不十分喜欢读书的殿宪尚且如此,酷爱学习一辈子记着祖母那两句“明月”诗,时时提醒自己要奋发要向上的少年上达,想必更是如此。

当时,姚家已没有啥钱了,藏书却有许多。上上辈叔伯中多有读书之人,其中还有著书立说的。塘栖这座老镇历代有名的私家藏书楼不少,可那些殷实大户家藏的书多是文史类,而姚家还有数学、物理等多种类型的,甚至有从日本进口译成中文的数理类参考书。加上自家厅堂两边柱子上挂着清刑部侍郎同乡夏同善书写的对联:“世上数百年旧家无非积德,天下第一件好事还是读书”都给了他引导和底气。上达自幼颖悟,学习上已经开窍,已能在知识的海洋里扑腾遨游,于是,那几年,他就在家中自学。

转眼,这位在深宅大院闭门数载的少年已然长大,依旧是“白囡囡”,不过长衫一件,个头高挑,而且,脑瓜中装了不少东西,不光那些唐诗宋词,更有现代科学,有旁人学起来枯燥无趣的数学,以及深奥难懂的物理学。

去沪做校对

十七八岁时,有了几年自学的文化底子,年轻的上达去上海寻找出路,住在大娘舅家。大娘舅俞轩棠在浙江实业银行上海分行当行长,对自己这位外甥比较了解,告诉他:“你很聪明,但是英文没有学好,难有好的工作让你做。”遂为他请了一位水平不错的英文老师,就在自己家中教授。

这么好的学习条件,按理年轻人应该知足,努力下功夫,可从小酷爱学习的上达心里却很矛盾:英文实非自己所爱,他喜欢的有兴趣的是物理,是无线电,心里一直有这个情结。只因小学毕业那年,邱校长带他去参观西湖博览会那次,曾坐在里西湖木桥上的亭子里休息,忽地听见上方有人在唱歌,很动听,四下一寻,原来是亭梁上挂着的一只木匣中传出的歌声,让这位老镇来的少年稀奇得不得了!他问坐在身边的干爷,干爷说:“这是无线电。”这引起了上达莫大的好奇心:电究竟是什么?无线电怎有这般的神奇?那次回塘栖不久,他又在运动场的民众教育馆里看到过一只……他想知道原因,他很想学。

因此,老师在教英文,学生心口不一,嘴上念的洋文,心里想的却是无线电,下了课,翻的也是去外面书店、书摊上买的有关无线电的书报杂志。同时,上达心里还有一个别扭或者说障碍,在杭州念初中时就生发了:好好的中国人为啥要学外国人说话?还对洋装反感。

如此学习了两三个月后,老师告诉俞行长:“你外甥不肯用功!”娘舅听闻,心里不满意,却也无奈,对外甥说:“既然侬嘎喜欢无线电,可以去参加培训班。”于是,上达便去报名参加了一个无线电培训班。培训班上有无线电的实验课程,让学员进行电阻、电容和真空管等的安装,培养动手能力,上达如鱼得水,学得非常起劲。

无线电培训班是晚上的业余培训,白天时间,上达在虹口找到一家“中和印书馆”(印刷厂)做校对。校对时,倘若在编印的书刊、杂志样稿中发现了错误,自己又弄不清楚吃不准的地方,就需要找编写的人核对。当时,每期的《中国无线电》杂志在中和印书馆印刷,上达为解决校对中发现的问题认识了杂志主编、一级教授蔡金涛先生。蔡从美国深造回国,是当时国内数一数二的无线电方面的专家。蔡教授对这位脑子聪明、勤奋好学又对无线电尤感兴趣的年轻人非常欣赏,悉心指点。经多次上门请教,让上达学到了许多无线电的理论,弄懂弄通了不少自学中碰到过的难点,为他后来的发展可谓帮助莫大。此人解放后担任中国人民解放军某部的总工程师,后来还与上达在同一个保密单位共事。那该是他生命中遇见的一位贵人。

某日,上达在街头溜达,无意中看到面前店家挂着“雪怀照相馆”的招牌,记起这该是沪上著名影星胡蝶的初恋情人林雪怀开的。前一阵报纸上争相报道过这两位相恋三年后分手解除婚约的消息,弄得沸沸扬扬,路人尽知。此时上达忽然兴起,踏进这爿照相馆,拍了一张穿长衫的半身照,放大了,保存至今。那一年,他19岁。上达在中和待了约摸年把时间。1937年,“八一三”淞沪抗战爆发,时局大变,交通中断,印书馆被迫解散,上达是搭乘最后一班沪杭列车匆匆逃离上海的。

全家逃难

迅即,就遇上日本佬来塘栖了。这年的11月6日,敌机到这里掼炸弹,11月24 日老镇沦陷。镇上大部分居民都已四散,劳家的逃到獐山永泰,汪家的逃到箬帽桥,上达和妹妹们跟着父母逃到宏磻他干爷家躲避。

幼小时,家里大人为白囡囡算过命,说是小人命里缺啥啥,须得寄拜给一位农民,方能得以补足,于是访到镇西郊宏磻的莫家。莫家以种植枇杷、桑树和养鱼为业,家境较为富裕。干爷给这个干儿子取名“莫桂生”。此名虽然在镇上没有啥人叫,可其每去乡下做客,干爷家和村坊里的人都会说:“桂生来了!”“桂生嘎长了啊!”莫家因植桑饲蚕,房子不少,姚家大小在那里住了将近半年。已经20岁的上达带了书去学习,并见过日寇来乡下烧杀扫荡,远处烧房子燃起的大火从东头一直烧到西头,还记得干爷家隔壁两位急于去镇上买婚嫁所需东西的年轻妇女,小船摇到镇边关卡,鬼子伊哩哇啦喊,命令她们将船摇过去,她们怕被欺侮往回逃,鬼子举枪射击,一死一伤……

初恋

日军占领杭州后,中山中路天水堂的钱牧师携一妻二女来塘栖避难,住进北小河的耶稣分堂内,即是管接生又管教会的徐若仙医师那里。钱家的大女儿叫恩选,小女儿叫惠选,都是十八九岁二十岁个子高挑的漂亮姑娘。

上达一家在宏磻乡下躲了半年光景,看看市面上形势趋缓,便回到北小河致和堂家中,上达在小学找了份教书的差事。

有一天,上达去杭州医院——地处直大方伯的广济医院(现浙大二院)看病,有位护士听见上达的塘栖口音,有了兴趣,问住在塘栖哪里?上达说:“北小河姚致和堂里。”护士说:“哈,我家就住在你家斜对过哎!”这位护士就是钱牧师的大女儿钱恩选。于是,一来二去两人有了联系,也有了意思——感情。

钱家的二女儿惠选随父母待在塘栖,后来在中心小学教唱歌,当了音乐老师。耶稣分堂的角落里有架做礼拜唱赞美诗时用的旧钢琴,坏了音不准了,上达知道后,手巧的他便去帮着修理,调音。他和惠选围着钢琴,一个弹一个听,一个调一个帮着打下手。两个青年男女在教堂的那个暗滋滋的角落里,如此近距离接触,几乎是耳鬓厮磨,次数一多,自然擦出爱情的火花,于是好上了。姐姐回家见状,便自觉疏离了姚。

19岁时的姚上达

两人堕入爱河,上达有时便在钱家吃饭,跟着她们在饭前一起做祷告:“谢谢上帝,赐给我这么好的食物。”有时日本佬来搜查的风声紧了,惠选还去姚家躲避,姚家房子多,一进一进,并有上达的几个妹妹可以做伴。钱牧师见女儿在这里找对象,心里并不十分赞成,可女儿那样,也没有办法,能做的便是送给小伙子一本《圣经》……

那时的年轻人都比较规矩,所谓的要好、自由恋爱,至多也仅是亲嘴。如是两人恋爱谈了有两三年了,上达已二十有几,父母催着儿子早点将婚事办了。谁知就在此时,钱牧师一家搬回了杭州,情况便有变化,钱家父母原本心里就不怎么赞成,现更摆在了脸上——毕竟上达只是一个乡下老镇上的小学教师,没有想到的是,做女儿的竟也动摇了。

所谓的动摇了,就是变心了,冷淡了,疏远了,敏感的上达自然早已搭出味道。那次,上达在父母的一再催促下,硬着头皮去杭州提婚娶之事。似乎是“出门勿利,碰着瘌痢”。上达在武林门进城时,因心里叽嘈烦恼,忘了对站岗的“皇军”鞠躬,那家伙上前就是狠狠两拳,将其暴打了一顿。原本还要将他关起来,一问是个小学教师,说:“教师还这么不懂礼貌!”训斥一通,放了。

上达向未来的岳父一提婚娶之事,果然遭到拒绝。场景尴尬,没话找话,钱牧师向这位一直不肯信教的年轻人提起送他的那本《圣经》,问有没有好好地看?上达心想你连女儿都不肯嫁给我,我还跟着你们信点啥?遂没好气地回说:“送脱勒!”

上达回到塘栖说了此事,做父母的没有办法,徐若仙知道了,赶去杭州做钱家的工作,仍然无用。此事在镇上传开后,上达遭到周围一帮同事的嘲笑:“哈哈,姚上达是个姚上当!”

后来,徐若仙告诉上达,钱惠选嫁给了一名国军军官,有一个女儿,并在杭州的大学当钢琴教师。

有一天,上达去西湖边散心,坐在苏堤上的一个亭子里,翻书,看见曾经的恋人——钱惠选骑着脚踏车过来,见到他,下了车。上达心里不痛快,不去理睬她,惠选自觉没趣,蹬车离开。再后来,在徐若仙那里获悉,有一天,钱惠选在家里突然因高血压倒地,旁边无人,就这么走了……

与钱惠选的婚事告吹后,上达开始与住市河对面郁家弄同在培溪小学教书小他6岁的范家大女儿珍珍有了意思,并悄悄谈起了恋爱。

西天目之行

塘栖沦陷后,曾在银行做事加入国民党中统的侯文麟出来当维持会长,后任商会会长,镇上还成立了汪伪政府,场面上由他“维持”。那段时间西边未沦陷区的山货要找出路,运到这里,换回那边需要的各种物资,塘栖镇上的商业不知不觉中又热闹起来,人也聚拢不少,竟一度出现畸形的繁荣,人口甚至膨胀到两万。

这样,因学校不足,小人们的读书成了问题。时局如此,家长们不放心毕业了的子女去外埠读中学,故而在大家的强烈要求下,当时恢复生产不久的崇裕丝厂厂长宋新甫答应拿出部分经费,镇上商会也出一点,1941年秋办起一所初中——行健中学。在中心小学北边建校舍时,先借镇西运动场的民众教育馆旧址办学,又在圣堂角的南圣堂庙内开办了一所培溪小学,即是后来我们熟知的圣堂角小学。

为办学的事,镇上几位有文化的人:宋金基、范燮炎与另一位姓沈的,加上姚上达共四个人去了一趟西天目山。宋、范与沈是去找杭县国民政府以及省行署汇报要求办学的事,上达则是为了个人的前途。范珍珍觉得他这么个聪明有前途的青年,不该中断学业,因而极力鼓励他去读浙大,这才成行。

当时,浙江省国民政府机关已转移至丽水,黄绍竑当的主席,在临安西天目山设有一临时机构:省国民政府浙西行署。附近县市在那儿有联络站点,一时间那里非常的热闹。上达记得行署办公的庙宇禅源寺很大,大殿叫“百桌厅”,周围有招待所、上海电影明星胡蝶的别墅和不少商店。行署还接收从沦陷区来的青年学生,去后方参加抗日。

姚老先生告诉我这个情况时,特为强调,那次他们是从塘栖走到西天目的,全靠两条腿。我听了暗忖,“文革”大串联中的红卫兵“长征”,我只从上海两天走到苏州,同班同学后来成为我妻子的许月琴她们,可是从杭州走到江西井冈山的,背着被铺翻山越岭,整整走了一个月,又从井冈山走了半个月到达湖南韶山。诚然,这两次步行的时代、背景、环境岂可同日而语。上达那次西天目之行要艰险得多得多,瓶窑等途中各处都有日寇的哨卡、碉堡,他们只能日伏夜行,白天待在农民家中休息,有点番薯、饭泡粥吃吃就算不错了,夜晚才由乡里的向导领着绕开岗哨前往,走了好几天。

行前,他们只知道当时的浙大转移在江西,上达打算赶过去,考试插班。到了那里后,住进招待所,管事的听了他的陈述,说可以的,过几日学校就会有人来接。可一等等了半个月,人到了,告之你晚来一步,日本鬼子已占领江西,浙大又转移了,目前还无法联系上……

目的没有达到,上达却在那里结识了与自己同住一室年纪相近的郭海梁。郭是杭县国民政府的秘书,为人热情,妻子叫王若麟,上海口音,文笔很不错。后上达通过郭又认识了杭县国民抗敌自卫第二总队的总队长陶华文,许多人习惯叫他大队长。

教书与婚娶

因求学无望,那段年月,上达在圣堂角真武殿开办的培溪小学教书,同时也在运动场当年表伯劳少麟办于自家墙圈现父亲当着校长的勤余小学,以及新开办的行健中学教书。勤余小学只一个班三四十人,培溪小学是一至四年级,上达什么都教,行健中学主要教数学、物理与语文。培溪小学因是民办,财力有限,教师不发工资,只负责一顿免费午餐,另两所学校每月各发150斤大米。

姚上达与范珍珍要好了后,很快,双方家长都知晓了,男方这边还不怎么样,珍珍的母亲却极力反对,道理很明白:不光上达大自己女儿6岁,犯“六冲”,且其“家无恒产,又是老大,负担过重”。确实,当时姚氏药店因日寇侵占、交通中断而濒临倒闭,再无昔日辉煌,姚父虽有文化,毕竟只会摇摇笔杆,钞票不会挣,何况上达下面还有要吃要穿要读书的一帮弟妹,房子虽大,族人也多,总不能卖了换饭吃,那种年月也没有人会买敢买。旧时虽重门第,可精明的人家更讲求实际,另有一种观念:娶媳妇要娶穷人家的姑娘,嫁女儿要嫁给有钞票最好是正处上风头的人家。

处于热恋之中的两个年轻人不顾这些,尽力抗争,甚至想过干脆来个“生米煮成熟饭”,可也没有成功。有情人未成眷属,只得作罢,毕竟都有理智,没有与家里大吵大闹,寻死觅活,抑或来个私奔。

此后一日,有位叫戴丽珍的德清姑娘到塘栖亲眷人家来做客人,被侯文麟的夫人见到了,觉得与姚家长子般配,做了介绍,没想就成功了。戴家在德清街上开丝行,家境尚可。1942年,上达在北小河致和堂家中与丽珍新式结婚。新娘子着旗袍,由船载到门口,未坐花轿。姚家虽已困窘,当大儿子办喜事,场面总还是要撑的,商会会长侯文麟做证婚人,省参议员、当过县太爷的姚韵秋讲话,办了20多桌喜酒。

我在写这篇文稿时,正遇上每日清晨《西湖之声》电台在播“民国女子”系列文章。那几位如日中天的文坛才子:鲁迅、徐志摩、郁达夫……受父母之命娶的元配夫人们都是不幸的。上达也属有文化有理想有追求的聪明才子,丽珍虽贤惠,文化不高,可这两位经历乱世被日子揉搓久了的夫妻,一起度过了几十载的风风雨雨,白头偕老。四五年前,我去姚家访谈,见过几回老年时的丽珍,人偏瘦,肤色稍黑,看不出年轻时是不是“黑里俏”。

与县自卫大队交往

丽珍嫁来塘栖后,夫家虽是大户人家,此时却时运不济,生活拮据,自己虽然读书不多,却是做生意的好手。从小见多了开丝行的父亲去乡下蚕农家收丝,转手卖给厂家,全凭一张能说会道的巧嘴儿获利,14岁那年她就去上海绣花厂绣花,后来也帮着父亲的生意上做点啥。此时,正好发挥所能,这里那里做些小生意——塘栖人叫“跑单帮”,赚点钱补贴家用。可以想象,山河破碎,到处兵荒马乱,那种世道那样的环境,一个年轻妇女独自跑来跑去做生意,有几多的不便与艰险。

由于那次西天目之行结识了郭,后又连带认识了陶,上达在三所学堂轮着上课之余,有时会乘了小船去他们在镇附近的临时驻地转转。一次,正碰着县自卫大队驻扎在东塘,夜间放出的步哨被日寇摸掉了,陶大队长正在伤脑筋。上达说可以想法弄个“哨兵警铃”对付。办法很简单,去店里买个门铃改装一下,用细漆包线连着,夜里像“绊马索”那样在路口拉着,有人触碰便会报警。一试,果然蛮灵光,陶大队长觉得很实用很好。

还有一次是在宏磻,跟着陶的部队流动的电台出毛病了,发出去的电文均无回应,带信来叫上达去看看。姚一摆弄,见电台好好的,于是想法在电台与天线当中串装了一只小电珠,如有电波传出,电珠自然会亮,一试很灵,解决问题。那位管电台的大家叫他“陈先生”,这样一来,与上达也熟悉了。

如此,上达博得了陶大队长的信任,介绍他来这里的郭秘书也很高兴,还说:“若是年轻人都能像姚绳武这样,中国就有希望了!”

夫妻传送密电码

别小瞧年纪不大的郭海梁只是县府的一名秘书,不带长不是官,可当时流动政府的有关部门,尤其是县自卫大队官兵所需的物资,全由他负责调配,实权在握,炙手可热,用句现今的话语:这里的商机不好说哎!

熟悉了,信任了,事情就好办了。丽珍开始为他们跑单帮,采购物资,比如较大宗的战士军衣所需的棉布等等。丽珍也认识了管电台的陈先生,还认作“干爷”。干爷长、干爷短,听得干爷心里甜滋滋酥咪咪。你道陈先生是谁?上达夫妻也是后来才晓得,头称蛮大。陈先生的真名叫“周学湘”——与我后来在塘栖中学的高中班主任老师同名同姓。我在网上一查,此人抗战胜利后担任上海市总工会常委,事情做得蛮大蛮多,1949年去台湾后是“国大”代表。

后来,我又在《余杭公安志》上查到此人更具体的情况,“民国三十一年(1942年)10月,军统局为加强‘敌后根据地’情报工作,派社会部驻沪专员周学湘带电台1部和报务员、书记员、译电员各1名,由重庆来浙江,打算利用周之余姚籍关系在余姚县庵东镇建立电台。至12月,周等抵军统局浙西站驻地于潜绍鲁村,通过浙西行署主任贺扬灵关系,转至杭县县政府后方所在地临安横畈镇,县长陈纯白将护送周过境的任务交给与周相识的杭县政府秘书郭海梁,郭带周一伙至杭县前方办事处所在地东塘,计划穿越沪杭铁路去余姚庵东。因日寇防守甚严,无法过境,经电报请示重庆军统局批准,决定‘余姚站’改驻杭县境内,名称未改,以周学湘的‘社会部驻沪专员’身份为掩护进行活动。”

再说陶华文先前当战士时,看见团长常用一架高倍军用望远镜,好生羡慕,现在自己当了头,也想弄一架,不光威风,也是需要。知道丽珍头子活络,经常去上海做生意有门路,就请她去捎买一架。陈先生知道了,交给丽珍一个旧报纸包,说是让她带本书,到了上海旅馆,自会有人来取。

丽珍将报纸包拿回家,夫妻俩打开一看,竟是电台用的电码本,或者说就是时常提起的“密电码”,就像后来我们熟悉的“语录本”大小。上达急了,这种东西——电码本和军用望远镜,随便哪样,倘若给日本佬查到,可是要枪毙杀头的!不过,东西已经接下,不能不办,两人只得细细策划应对。上达也陪着同去,丽珍特为去烫了头发,穿上最好的旗袍,外加大衣,尽量打扮成贵妇人模样,上达也换上自己最好的衣裳。火车坐的是二等软席,上车后两人装作互不相识,面对面坐着,为的是能分别从两个方向早点看到过来搜查的日本佬。上达还将车窗拉开一条缝,报纸包藏在丽珍大衣的袖筒内,若是遇上搜查的过来,就将其从车窗缝里塞出去……

我们现在提及这种事情,心态神情和笔端总是轻松的。其实在当时,那真是提心吊胆,出了事情,不仅自己性命难保,还会殃及亲友。

表兄历险

上达的表兄——劳少麟先生的二儿子祖安(鉴劭)在这条沪杭线上也有过类似经历。在此不妨说上一段,也是塘栖人当年的事情。

劳祖安早年从塘栖出去读书,1928年上海持志大学政治系毕业,留校任教,后来当了学校训育主任。祖仁加入的是国民党,党内有些虚虚实实的头衔。他的同桌同寝室同学叫徐明诚,早就参加共产党,读书时祖安常对他有些经济上的资助,两人关系不错,也一直有些往来。全面抗战爆发后,学校停办,祖安带了家小回杭州,住在当年父亲为他和哥哥祖云(鉴勋)置下的公馆,地方在城隍山脚的花牌楼34号(解放后改为四宜路69号)。大铁门内庭院深深,山坡上房子高高低低一片,占地二亩九分。

经当老板的同学孙时霖介绍,劳祖安担任了地处清泰街的东南物资贸易公司副经理。这是个上海“七十六号”门汪伪特务机关下设的经济组识,各种生意——甚至包括新四军的生意都做。1943年某日,祖安在上海持志大学老校长何世桢(名人,后任上海市法院院长,家设电台,系国民党打入汪伪的高级特工,国民党掌握的日伪情报,多为何提供)家中与老同学徐明诚不期而遇,第二天徐约劳密谈。其时,徐已打入国民党军委的国际问题研究所,此系专门收集日伪情报的组织,在未被日寇占领国民党势力较强的富阳场口、淳安、上绕铅山等设有电台。徐提出要与劳“合作生意”,一起抗日,国际问题研究所要在他家作落脚点,设电台,以让老同学“将功折罪”。祖安允承。其后住在劳家的几位情报员、机务员、报务员名为国民党办事,其实都是中共地下党人,该是“谍中谍”。大家熟知的电影《永不消逝的电波》中孙道临扮演的主角李侠的原型李白,也来劳公馆干过,随后还和祖安的儿子法盛一起,在江西铅山的电台待到抗战胜利。

祖安也成了研究所的人,常为中共的领导人及进步人士进出杭城带路,绕开日伪封锁线,并往返沪杭传递重要情报。这些情报有些装在牙膏里,有时是一个白纸包。

这里要提及的即是有次祖安带着徐交给他的白纸包坐火车回杭,突然遇上日本宪兵端着上了刺刀的步枪来各节车厢挨个搜查。这当儿,用上心惊肉跳、大惊失色之类的词语形容都不为过。慌乱中,心存惶悚的祖安将小纸包悄悄掼到地上,用脚踏牢……绕幸过关,也许还吓出一身冷汗,直到火车进了杭州城站,才敢将它捡起。

姚上达的表兄——劳鉴劭。晚年时被聘为北京文史馆馆员

不过,那次上达夫妻俩担心一路,倒是没有碰着日本佬来他们车厢搜查,到上海住进南京路先施公司楼上的东亚饭店(我在塘栖制胶厂工作时,有次随厂供销员王庆跃去上海出差,也住过这爿旅馆,好像是许多常跑上海的浙江旅客首选的落脚之处),有人来取走了电码本。我问,当时有没有常在电影、戏文里看到的“对联络暗号”那样的情节?老先生说,没有。事情未出,可上达却为此事在“文革”中吃煞苦头,那是后话。

那次上海之行,电码本顺利转交,军用望远镜也买了回来,陶大队长见了非常高兴、非常喜欢,不仅爱不释手,平时常用,死后还作了陪葬。

(待续)

责任编辑/胡仰曦