多版本《西藏一年》与西藏形象的话语权力秩序

刘忠波

纪录片《西藏一年》(A Year In Tibet)以独立制片的模式,由旅英的华人纪录片制作人书云于2006至2007年在西藏拍摄了十三个月,2008年制作完成。该片是近些年最有代表性的西藏形象文本之一,其在一定程度上平衡了多重话语空间下的不同价值诉求,体现了西藏形象的话语权力新的秩序结构。如今,不论是国内还是域外,对西藏的陌生感已经大为减少,但不同的话语主体对西藏历史、传统和现实都有着不同的认识。一方面,官方话语、个人话语和西方话语围绕西藏形象的话语权力争夺阐释了西藏形象的多重内涵;另一方面,不同意识形态的话语主体下的西藏形象也出现了非对抗的交流,以及重建的可能。

多版本的《西藏一年》

影片以西藏一年四季的日常生活和普通的藏族人为拍摄对象,力图表现普通藏人的真实感情和精神状态,主要记录了多位普通藏族人的生活、工作和信仰,以及衣食住行等方方面面的内容,其中包括乡村医生拉姆、乡村法师次丹、饭店老板建藏、三轮车夫拉巴、包工头仁青,以及白居寺庙僧人(白居寺管委会副主任次成喇嘛、小僧人次平)等,他们的故事交织在一起,互有联系。中国藏学研究中心副总干事格勒认为,《西藏一年》传达了西藏人自己的声音,“西藏的农牧民是最能代表西藏传统文化和现代变迁的群体,而不是在少数海外的藏族精英”。①

《西藏一年》通过白居寺的内容表现了西藏社会宗教化的一面,比如班禅进入寺庙的隆重,以及信众的崇敬与热情,但更多的部分是白居寺的喇嘛们为了迎接十一世班禅藏历新年的到访,进行准备等世俗化的日常活动。《西藏一年》既没有东方主义式地将西藏变成纯粹的神秘化的宗教世界,同时也突破了部分官方纪录片常见的创作局限,又去除神秘性,直视西藏宗教信仰与现代社会的关系,重塑民族品质,一定程度上消解了定型化的西藏形象。

在中西主流媒体上播出的各个版本的《西藏一年》,首先体现了互为建构的认同行为,满足了承认差异前提上的文化交流需求。导演的身份、经历和独立制片的形式是影片能够完成拍摄,实现多重话语权力平衡的重要前提。一直以来“涉藏报道在采访的层面也有一定技术难度,首先是语言、文化和宗教方面的障碍,真正做好报道,是需要掌握藏语,并深谙藏传佛教文化的。既要了解西藏,又要了解西方,这是改善涉藏报道国际表达的两个不可或缺的条件”。②导演书云相对熟悉西藏文化,能够理解中国官方权力话语对外传播西藏形象的表达诉求。同时,其长期海外独立制片的工作经历,也对西方媒体的话语机制和观众心理都有所体会。

《西藏一年》(国内版)脱离了中国官方话语程式化的宣教方式,又能平衡中英双方的表达需求,尤其是在CCTV播出之后,获得了国内主流媒体大量的正面报道,反响较好,相当一部分媒体评论以《西藏一年》作为优秀的对外传播案例而进行论述,比如《中国青年报》的《〈西藏一年〉从BBC到CCTV幕后》、《光明日报》的《给世界一个真实的西藏》,《南都周刊》的《西藏一年的真实镜像》,《新京报》的《〈西藏一年〉:值得重视的范例》等。不能忽视的是,英国BBC等西方国家播出的版本并非是中央电视台所播出的《西藏一年》(国内版),国内评论者谈及的“对外传播的优秀案例”大多不是基于《西藏一年》多版本这一基本事实的评价。

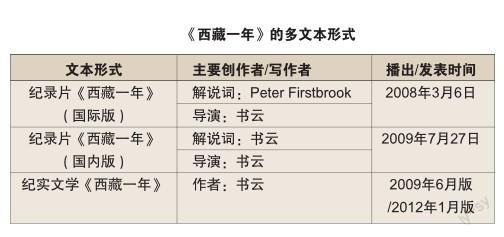

不同版本呈现不同的话语权力

书云坚持认为:“他们(西方播出机构)买了并播出,就意味着对片子的认可。”③这种认可实际上是对拍摄素材的认可,认可的前提是体现价值立场的解说词是由代表BBC的彼得·福斯特布鲁克撰写。不同于国内版的解说词由书云完成,撰写国际版解说词的彼得·福斯特布鲁克是英国知名的电视制作人兼作家,有着30多年的电视从业经验,尤其擅长历史和国际问题题材。彼得为BBC制作了多部纪录片,也是影片能够在BBC播出并在西方国家广泛传播的关键人物之一。④对于国际版的解说词,书云不得不采取“不予置评”的态度。

从《西藏一年》影像部分来讲,这是一部艺术水准较高的纪录片,承载了当下西藏形象中丰富而开放的信息,但是中西方媒体都会以解说词的语言形式控制着影片表述的中心,对影像进行重新阐释,从而实现主导性的话语权力。国际版和国内版由解说词的不同而表现出了截然不同的价值取向。《西藏一年》并不是一部集中于“人权”、“民主”、“自由”等议题的政治纪录片,但国际版受西方意识形态影响的解说文本设置了西藏受政府压制、汉藏二元对立等议题,具有鲜明的西方政治立场,而这种具有强烈的倾向性政治立场的解说并不少见于整个影片。

《西藏一年》(国内版)解说词提出全片的主题为:

这是一片古老的土地,千年的习俗和信仰依旧主宰着他们的生活;这是一片神奇的土地,在严酷的高原环境下,藏族人民生生不息地繁衍生活;这是一片新兴的土地,时代风气渐进,人们直面挑战,迎接未来;这是一片希望的土地,人们辛勤劳作,积德行善,为了一个更加美好的明天;这是一个永恒而变化的西藏。

《西藏一年》(国际版)解说词提出全片的主题为:

在中国共产党统治50多年后,西藏的生活改善很多,比起从前,他们更富裕,更健康,也受到更好的教育,但是他们更快乐了吗?

《西藏一年》(文学版)中表达了另一重主题:

如果《西藏一年》能够通过他们生动的故事传递出他们的心声,让人们真正了解藏族人独特的生活方式和精神世界、他们所面临的各种挑战,以及他们对这片土地的眷恋,我也就对得起这些信任我的人了。⑤

通过比较多文本不同的主题就会发现,《西藏一年》由独立制片的方式完成,作为导演的书云,由于其华人身份、对西藏题材较高的掌握程度,以及和中国官方的合作关系使得影片的拍摄部分顺利完成,但并没有在国际版中获得主导权。

《西藏一年》的话语权力结构

由于国内版的解说由书云完成,国内版比国际版更接近于书云的表达意图,已经最大程度上保持了影片的独立性和完整性。官方话语通过播出之前的节目审看实现了意识形态上的主导,删除了西方话语的政治偏见和对敏感问题的评述。国内版受到了官方话语语境的制约,为顺应主流意识形态做出了相应调整,同时书云等人也强调:“制作完成后,十几位中国藏学专家审片提出意见,制片方对其中一些问题据理力争,采纳了部分意见,也有很多意见经过磋商没有被采纳。”⑥

根据书云在纪实文学作品《西藏一年》中的叙述,影片在拍摄过程中,并未受到来自任何一方的干涉,还一直受到来自国内官方机构的帮助。拍摄之前,中国藏学研究中心副总干事格勒通过中国藏学研究中心分别向统战部、国新办和西藏自治区党委提出拍摄申请,虽然没有获得西藏自治区党委的直接许可,但是最终经历八个月之后拿到了长时间拍摄的批文,“以国新办在西藏的外宣办和藏学中心课题的名义来拍摄,不再需要西藏自治区党委批准”。⑦《西藏一年》能够在西藏得以顺利拍摄,一个重要的前提便是策略性地获得了具有中国官方背景机构的支持、信任和参与。

在独立制作(书云)、中国官方话语(CCTV)和西方话语(BBC)之间形成了典型的权力场域的三角关系。书云强调了个人话语的主导性,认为“这个片子从开始,我就下定决心,严格用西方独立制片的操作方法。这个片子我们是和英国一家独立的纪录片公司七方石(SEVEN STONES)合作的,七方石公司用国际通行片子预售的方法融资。国内由北京地平线文化公司出资。这种做法,就像出版社和作家的关系,出版社看好这个作家的一个作品,提前预付稿费,但不会把这个作家养起来”。⑧《西藏一年》(国际版)在英国BBC4播出的时候很多观众都认为这是一部由BBC所拍摄的影片,片尾字幕显示的制作方为英国七方石公司(A Seven Stones Media & Mosaic Films Production),而中国藏学研究中心与北京地平线文化传播公司只是和江孜居民(The Citizens of Gyantse)一起出现在鸣谢栏中,制作人彼得·福斯特布鲁克宣传《西藏一年》还特别强调了这一点,即“这是第一部未受到中国官方监督的、深入到普通藏人生活中的英国纪录片”⑨。中央电视台播出的《西藏一年》(国内版)片尾字幕显示影片由中国藏学研究中心与北京地平线文化传播公司联合摄制。由于《西藏一年》的国内版和国际版的版权归属于中外不同的媒体机构,不同版本的字幕确认了三角关系的矛盾性,国内版显示了这是一部中国影片,而英国方面则强调了这是一部英国影片,而书云本人则强调这是一部“客观,再客观”的独立制作影片。

书云作为深谙中西不同话语形式的华人制作人,为中西双方提供了都能认可的优质“素材”,双方都根据自身的话语权力诉求进行了阐释。安德烈·勒菲弗尔(又译为安德烈·勒弗维尔)(Andre Lefevere)的操纵理论主要讨论了意识形态、赞助人的力量和诗学对翻译作品的改写等问题,借助以勒菲弗尔为代表的翻译研究文化学派理论来进一步理解,中西方话语权力如何对独立制作形式的《西藏一年》进行意识形态操控的,也具有相当的有效性。无论是国内版还是国际版,都是书云提供的影像源文本的一次“改写”,拍摄部分成为服务于解说的“替代物”。《西藏一年》以独立制作形式完成,影片需要最终售出版权、媒体播出之后,才能实现资本过程,而国内CCTV和英国BBC都是以赞助人形式,通过直接操控或者间接操控施加了意识形态压力。

《西藏一年》(文学版)并非是纪录片解说词的衍生文本,也不是单纯的拍摄手记,而是独立的纪实文学文本,与纪录片文本的内容、内涵和风格都有所区别,更多是个人自我情感的文学化表述。

透过《西藏一年》多文本的考察,发现作为独立导演的书云代表的个人话语,一方面不得不顺从资本、意识形态对文本的规训,另一方面又力图通过较为“中立”的创作理念和美学形式的方式为自身的创作争取较大的个人表达的空间。同时,相比较纪录片制作的方式,文学写作受到“赞助人的力量”影响相对较小,因此会选择纪实文学作品的形式更大程度地实现个人表达的诉求。

在官方话语、个人话语和西方话语的三角关系中,《西藏一年》(国内版)不但突破了官方话语表述西藏形象的窠臼,而且一定程度上保持了独立纪录片导演书云的创作意图。但是在中西权力话语的结构中,《西藏一年》无论是国内版还是国际版,对于西藏形象及中国形象的对外传播效果,并没有完全实现部分中国媒体和研究者所褒奖的正面意义价值。

大众传媒是西方话语传播的重要途径,在传播能力方面,中国话语和西方话语存在着显而易见的力量差异。西方话语仍然掌握着西方甚至世界电视媒体传播的主导权,中国官方话语试图实现对外传播的自我诉求,不得不借助西方传媒强势传播能力,这个过程也是一个不得不妥协与抗拒被同化的过程。

虽然《西藏一年》(国际版)的影像部分展现了普通西藏人真实的生活,但影片整体而言,并没有强化中国官方权力话语下的西藏形象。相比较影像部分,解说词构造阐释出更多的倾向性表述,也更具建构意义。西方话语通过居于主导地位的BBC式解说词重新塑造了影片的价值取向,反而满足了西方权力话语的基本表达诉求。

(本文为2013年教育部人文社会科学研究一般项目“日本纪录片中的中国形象”阶段性成果,批准号:13YJC860024;本文为第56批中国博士后科学基金资助项目阶段性成果,批准号:2014M560176。)

「注释」

①李希凡主编:《对话西藏:神话与现实》,法律出版社2010年版,第24页。

②周岩:《用平衡的手法讲述西藏故事——从<西藏一年>看涉藏报道的国际表达》,《对外传播》,2011年第4期。

③王尧:《<西藏一年>从BBC到CCTV的幕后》,《中国青年报》,2009年7月31日。

④平客:《<西藏一年>:意外的 “外宣”》,《南方周末》,2009年7月30日。

⑤书云:《西藏一年》,北京十月文艺出版社,2012年版,第248页。

⑥平客:《<西藏一年>:意外的“外宣”》,《南方周末》,2009年7月30日。

⑦高山:《纪录片<西藏一年>全案分析》,《中国电视(纪录)》,2010年第5期。

⑧王尧:《<西藏一年>从BBC到CCTV的幕后》,《中国青年报》,2009年7月31日。

⑨http://peterfirstbrook.com/film_ayearintibet.html