渐渐苏醒的城市

周佳萱 一草 蔻蔻梁

生活难免有需要打打鸡血的时候,与其去聒噪的热门景点,不如去三个正在安安静静复苏的老城市走走。看看当地绘画家、前黑帮分子、电子音乐家、DJ、废物回收者,怎样帮助自己和家乡,一步步重见缤纷与辉煌。

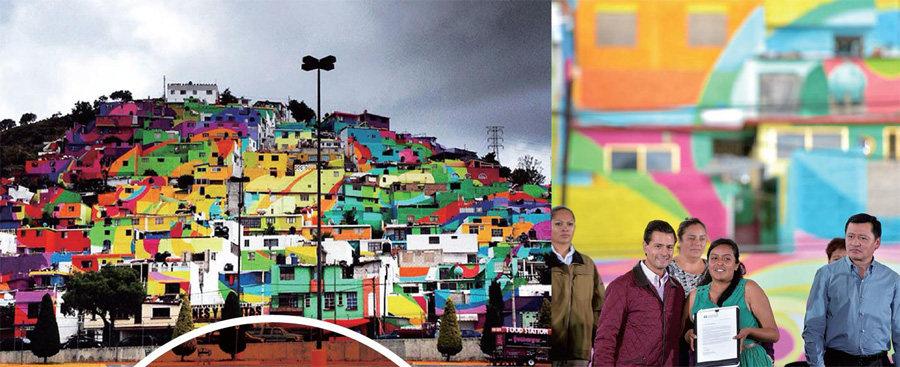

彩绘让小镇焕然一新,也大幅降低年轻人的暴力事件。

帕丘卡:暗黑小镇的缤纷变身

墨西哥中部城市帕丘卡(Pachuca)的山丘上有一片村落,以往提起这个地区,人们的第一印象就是危险,居民们天黑后就不敢出门,因为当地失业青年太多,暴力事件多得吓人,但这些现象在村子被彩绘装饰一新后,渐渐发生了转变。

微风轻拂的美地

带来这些美好改变的是一个叫做“德国船员”(German Crew)的墨西哥街头彩绘艺术家团体,他们和当地政府合作了一项都市更新计划——彩绘帕丘卡。艺术家希望为一个缺乏色彩的地区带来美感,因为这也能为社区带来正面改变。

“彩绘帕丘卡”工程浩大,所以许多当地人也加入进来,其中不乏一些曾经误入歧途的黑帮青年。有了工作,大家的生活渐渐步上正轨,同时,一起为社区服务的自豪感,也让彼此间的不信任得到更正。帕丘卡市曾经有个浪漫的昵称:微风轻拂的美丽城市。“德国船员”从村民那里汲取到灵感,在外墙上画上亮黄、草绿、海蓝、薰衣草紫等五颜六色的回旋花样。一位住在村里的居民说,每天早晨打开窗户看着周遭变得越来越缤纷,就觉得生活好像又更好了一些。

动荡街区焕发元气

在更新计划实行14个月后,居民和前黑帮成员之间已经建立了基本信任。居民们很乐意看到自己原来缺少设计的房子在他们的手下变得光鲜亮丽。孩子们也喜欢在漂亮的阶梯上互相追逐游戏,或是聚在一起围观艺术家带着当地青年们作画。据统计,项目收尾时,当地的犯罪率已经显著下降。

“彩绘帕丘卡”工程获得全球多家媒体的报道与困扰于旧城区改造的国家的关注,当地旅游业绩也被大幅提升。而受到激励的墨西哥政府与“德国船员”彩绘团队,正在计划将艺术社区计划拓展到其他邻近的贫困村落,让更多社区与城市都能拥有重新焕发生机的机会。

更好的未来,始于灰烬中的重生。—— 底特律市谚语

底特律:汽车之城复兴

这座诞生了全球汽车文化的城市,在经历了全球瞩目的破产风波后,正在在缓慢地复兴。我们在底特律的旅行中,经常会遇见两种全然不同的景象:前几分钟还是静谧的大片草地与金融公司中心大楼,过一会儿就看到爬满枝藤的别墅;白天还是金融家、创业者的聚集地,晚上就成了啸叫音乐的主场。

新“伍德斯托克”

夜幕下的底特律像一个乐手的独立王国。一个模样邋遢的醉汉穿着件打着补丁的夹克,缩在街角,跟着不远处传来的电子乐做打桩式的点头。

这是2015年5月的最后一个周末。位于底特律市中心(Downtown)的哈特广场(Hart Plaza)正在迎来一年一度的音乐盛事——底特律电子音乐节“Movement”。和往年一样,它依然选择在“美国阵亡战士纪念日”的长周末假期举行,一波波的年轻人从芝加哥、拉斯维加斯、迈阿密甚至伦敦,来到这个几乎早已被人遗忘的城市。超过10万人加入了这次为期三天的聚会。历史上,这个音乐节曾容纳超过100万人。

大小不一的五个舞台上,灯火交织成绚丽的光网。那些淡入淡出、扭曲失真的电子乐,占据了这些远道而来的乐迷的耳膜。有的将头发染成蓝色或橙黄色,有的穿上写有“宿醉”字样的T恤,或以铆钉皮装的标准形象出现,酷劲十足。“底特律本身有一个很奇特的调性,就是那种后工业时代荒芜废弃的印象。在这里举办音乐节,对于年轻人来说,这种感觉非常酷。”今年来了一百多个乐队,很多在纽约演出的知名人物,一位DJ强有力地在数十米长的舞台上穿梭跳跃,发出如同俯冲轰炸般的滑音和啸叫,令地面颤抖。

“Movement”就像是发生在底特律的“伍德斯托克”,虽然并未成为“向政府表达不满的平台”。当我们飞到这个城市的时候,政府正在向人们解释乐观的经济前景,以及越来越多的新兴艺术家、创意企业选择留在这里的好消息。前几年还濒临破产的,底特律算得上是近十几年来,全球老工业城市复兴的优秀榜样。

就是喜欢重生的故事

作为“音乐之城”的底特律,对于音乐迷来说一直都是个伟大的传说。那些黑人音乐传奇的名字,如戴安娜·罗斯、史蒂维·旺德、诱惑乐队,都始于这里。现代电子音乐也在此起家,虽然开创这种音乐形式的鼻祖更加鲜为人知——胡安·阿特金斯、凯文、桑德森以及瘦人组合。

在这个城市的另一端,有着曾经聚集大量失业者的酒吧。1960年代末,一个创作歌手在一个烟雾缭绕名叫“下水道”的夜店演出,还录制了两张CD,但最终寂寂无名,直到接到一个电话,人生发生了戏剧化的逆转。2013年,一部讲述他传奇经历的纪录片《寻找小糖人》赢得了奥斯卡奖。“底特律是很多电子音乐人的希望之乡,这些音乐人和乐队让底特律保持活力。”电子音乐节早期的创立者之一、电子行星唱片公司总裁卡尔·格雷格评价道。

事实上,正如一则底特律市谚语所述,“更好的未来,始于灰烬中的重生”,即使是2013年底特律申请破产保护的那年,底特律的音乐会依然没有停滞,无数音乐人、艺术家纷纷来这里为曾经辉煌一时的“汽车之都”打气。 虽然拮据的政府一时间要靠卖掉博物馆的藏品来抵债(还好现在不用了),但是很多年轻人在激昂的电子乐中,依然维持住了城市复兴的希望与活力。

“你应该去见见在这座城市奋力工作的人们——律师、艺术家、社区活动家……这些人只是这座城市千万人中的一小部分。”当地一家创意慈善团体的负责人对我们说道,“这群最有激情、最善良的人们,正在思考:‘我们将如何改变这一切。而且,我们就是喜欢这种重生的故事。”

曾经的落魄之城,正生长为新工业城市。

曼施纳赛尔:在回收物堆里尤能仰望星空

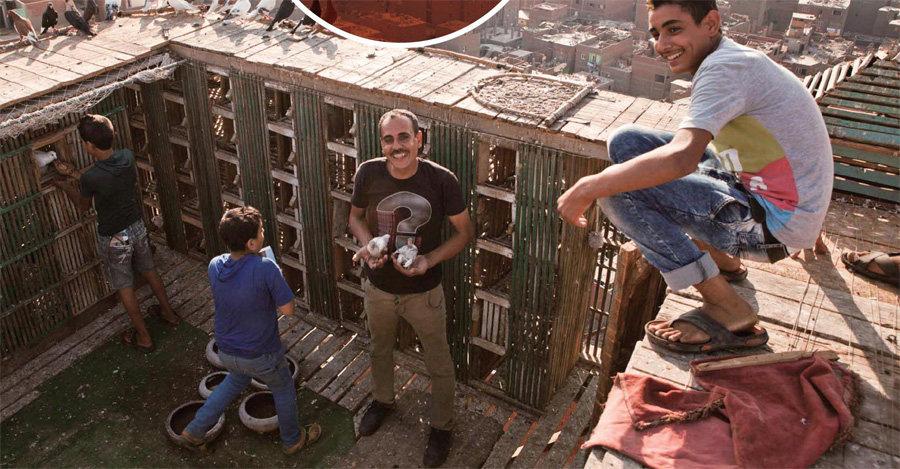

作为世界上的大都市之一,埃及开罗每天都要产生出大量生活废弃物。而在城市的边缘,住着接近5万“扎巴里”(Zabbaleen,阿拉伯语,意为“拾荒者”)。整个大开罗地区,三分之一的废弃品都靠扎巴里徒手处理。他们在摩卡图山建立的“城市”曼施纳赛尔(Manshiet Nasser),也被叫做:垃圾之城。

传说中的城市

“我们想去曼施纳赛尔城看看。”听到我们这句话,导游阿亮脸上的笑容有点僵住了,他是个开罗人,在中国工作过一些年,中文讲得极好。“没什么看的,别去了吧,不安全……”他语带央求。后来,面带尴尬的阿亮,终究还是没挡住我们的坚持。

城里的建筑看起来都像烂尾楼,这跟埃及的税收政策有关──没封顶完工的楼房不必缴税,于是大家也就乐于住在半成品里。狭窄的道路上行走着各种运送废弃品的交通工具——大小卡车,打着补丁的小轿车,人力车,毛驴。街道两边的楼房有着同样的面目:地面那层是工作间,堆满了各种回收弃物;二楼,或者三楼,则是人住的地方,阳台上晒晾着洗干净的被单和衣服,在蓝天下被阳光照耀着,和其他任何地方的阳台一样。有些人家阳台上放着小小的透明水瓶,插一两朵鲜花,或者假花。

慢慢地,那些叫我惊讶的废弃品从我视线里隐去。其实这里和任何一个街区都是一样的。路边开着小小的商店,卖各种日用品。流行音乐从商店里传出来,混在四周的嘈杂里,像一个扒开人群看马戏的小孩。打包好的废弃品鼓鼓地堆在卡车上。卖面包的人托着巨大的木板,一种当地的烤馕在上面堆成小山。人们就这样拖着它们穿梭在卡车流里,跟毛驴擦肩而过。有时候遇到相熟的司机,就在路中心停下来聊天,后面堵住的车辆也没有不耐烦的样子,只有毛驴嘚嘚嘚嘚地走着小碎步从旁边的缝隙里蹭过去。

日复一日,努力生活

中午时分,不知道从哪里拥出了一大群孩子。他们穿着统一的、崭新而干净的校服,背着统一而崭新的书包。他们仰着高高兴兴的小脸围住了我们,让我们给他们拍照。我并没有预计会看到这么多的笑脸。见孩子们和我们相处,有些大人也开始与我们聊天。他们向我解释他们的工作:他们去把废弃品捡回来,进行分类,再根据不同类别卖给相关的行业。

事实上他们已经形成了成熟的“工业链条”:不同的人根据自己的能力有不同分工。最早的时候,这些分工只在家庭里进行,例如父亲负责在外面收集回收物,母亲和女儿负责运回后的分类工作,儿子也许专门联系对外销售。后来,一些扎巴里开始摆脱家庭式作坊的方式,互相联合成立了小型的废弃品回收公司。我们离开的时候,在摩卡图山地区正式注册的废弃品回收公司已经有接近20家。每家的规模都不大,只有十来个人。这种方式是扎巴里人自己摸索出来的,印度、菲律宾等国家在废弃品回收方面还纷纷模仿了这种方式。而曾经的垃圾之城,也正在向着废弃品循环处理工业城市过渡,并逐步崛起。

我在废弃品城里待了很久。恐慌、厌恶、同情、悲悯,这些情绪迅速从我身上流淌过去以后,剩下的只有平静。我看着生活的另外一个棱面以它本身的秩序展开。一个老人出现在我面前,他穿着西裤,短袖衬衣整齐地束在裤腰里;他戴着眼镜,拄着拐杖,头发一丝不苟;身后是一个仓库,打包好的废弃品整整齐齐地堆放在里面,他无声地看着我们这一群人,站得笔直。

走到街道的另外一头时我抬头看了看太阳。在楼与楼之间,一个箱子被高高地悬挂起来,远离地面。箱子被各种捡来的废弃品装饰得花里胡哨。有饮料罐子的铝箔纸,有包装纸。在这些花哨的东西中间,一个简陋的十字架安放在那里。它不发一言,在蓝天下,看着芸芸众生,日复一日,努力生活。

——2017年《小学生必读》改版启事