张伯英《<快雪堂法书>评语》的下落

徐明

1986年,当父亲把《快雪堂法书评语》从南京带回徐州时,这本当年由张伯英亲自点评并赠送给我曾祖父的珍贵拓本放在徐家已经半个多世纪了。2009年父亲去世,之前因为疾病和其他不可知的原因,他没有留下关于这部拓本的只言片语。

唐太宗和《兰亭集序》

公元649年5月,唐太宗李世民病故,葬于陕西礼泉县境内的昭陵。与他的遗体一起埋入坟墓的,是大量价值连城的奇珍异宝和无数名贵的字画,其中包括了被称为“天下第一行书”的《兰亭集序》。

李世民是位骨灰级的“王粉”,他喜爱王羲之到了痴迷入魔的程度。不过这种喜爱是一件非常糟糕的事情,它对王羲之书法的传世,带来了致命的阻碍。据记载,李世民差人遍访王羲之的书法作品,得到三千六百纸。而到了宋徽宗时,天下王书不过仅存二百余纸。其余的都到了哪里?恐怕李世民也要负很大的责任。

对于《兰亭集序》,王羲之自己也十分珍爱,把它作为传家之宝,一直传到七世孙智永禅师。智永因出家而无后,临终将其传给徒弟辩才和尚。唐代大书法家虞世南曾与辩才共同师事智永,猜到《兰亭集序》应该就在辩才手中。于是李世民多次召他携字进京,辩才却坚称此字早因战乱而丢失,拒不赴京,李世民却也无奈。后来宰相房玄龄设计,派一个叫萧翼的人扮作赶考秀才,借住辩才的寺院,最终骗走了《兰亭集序》。李世民喜不自胜,命虞世南、欧阳询、褚遂良、冯承素等人临摹,分赠诸王和近臣。其中冯承素的摹本,因为后来盖上了唐中宗李显“神龙”年号的印玺而被称为“神龙本”。乾隆皇帝曾认为虞世南的摹本为第一,而后世学者基本都认为冯本最有王书神韵。我们今天还能看到的《兰亭集序》的各种印刷品,大多都是冯承素的这个神龙本。冯本今存北京故宫博物院,在真迹不可再见到的情况下,它也成了无价之宝。

还好,纵使整个天下都是李世民的,他还是无法做到把王羲之的书法作品一网打尽。而《快雪时晴帖》,就是“漏网之鱼”中最著名的一幅。

乾隆皇帝和《快雪时晴帖》

与《兰亭集序》产生于一次文人雅集的公众场合不同,《快雪时晴帖》是王羲之一封28字的私人书信,内容是写自己在大雪初晴时的愉快心情和对友人的问候。全文为:“羲之顿首。快雪时晴,佳想安善。未果为结,力不次。王羲之顿首。山阴张侯。” 翻译过来基本的意思是:“羲之拜上:刚才下了一阵雪,现在天又转晴了,想必你那里一切都好吧。那件事情没能帮上忙,心里郁结至今,世上很多事情就是这么无奈。王羲之拜上,致山阴张侯。”

不用说,《快雪时晴帖》最初是在这位张侯的手中,其后流传的过程已不可考。现存最早的记录是宋徽宗宣和年间收藏在朝廷内府,后来上面先后有赵孟頫、刘赓、护都沓儿、刘承禧、王稚登、文震亨等人的跋语。元代又入内府。到了清代,流入国子监祭酒冯源济家。1679年,冯源济把它进献给康熙皇帝,《快雪时晴帖》从此重入朝廷内府。

一生酷爱书法的乾隆皇帝对《快雪时晴帖》极为珍爱,将此帖誉为“二十八骊珠”,并在帖前题写了“天下无双,古今鲜对”及“神乎其技”等文字。他把《快雪时晴帖》和王珣的《伯远帖》、王献之的《中秋帖》一并收藏于故宫养心殿西暖阁内。清朝自雍正以下的八位皇帝都在养心殿居住和办公,乾隆把原来西暖阁的一处温室改修用来存放“三帖”,并亲书匾额“三希堂”悬挂于此,视三帖为稀世瑰宝。除了常来三希堂观书览画,每年的中秋节和北京落下初雪的那一天,乾隆更是要沐浴焚香,再来欣赏《快雪时晴帖》和《中秋帖》,并以宋锦制成袋囊盛放,备极爱惜。

若论中国历史上最为卓越的皇帝,个人认为唐太宗和康熙大概要排在数一数二的位置。但就对待名人书画的做法来看,唐太宗的境界已不及康熙。比如对王羲之的书法,尽管康熙乾隆这祖孙俩也拿它当作皇家私产,但总归死后不往坟墓里带。不仅如此,1747年,乾隆皇帝还命人精选内府所藏魏晋唐宋元明134位书法家的作品,包括三帖在内,摹勒刻石。同时在西苑的北海建阅古楼,把这些刻石嵌于楼内墙上,命名为《御定三希堂法帖》。因为《快雪时晴帖》排在第一位,故又称《快雪堂法书》。它荟萃了历代书法名家的代表作品,成为当时海内书家所瞩目的圣殿。圣殿门前,熙来攘往,而真正能登堂入室、窥其堂奥的,是阅古楼建成170年后名动京师的大书法家张伯英。

张伯英和《快雪堂法书》

即便是利用最柔软的工具比如宣纸、墨包等,拓印对于碑帖和金石文物来说也会带来磨损。比如最初对石碑的拓印,称为“肥本”,此时的拓本几与碑文无异。而次数多了之后,碑文磨损,字口变窄,拓本就成了“瘦本”,与碑文的原貌距离会越来越大。因此,阅古楼虽向书家开放,但也就是让你看看而已,至于什么人能拓,什么人不能拓;什么时间能拓,什么时间不能拓,自清廷至民国政府都有严格的审批制度。

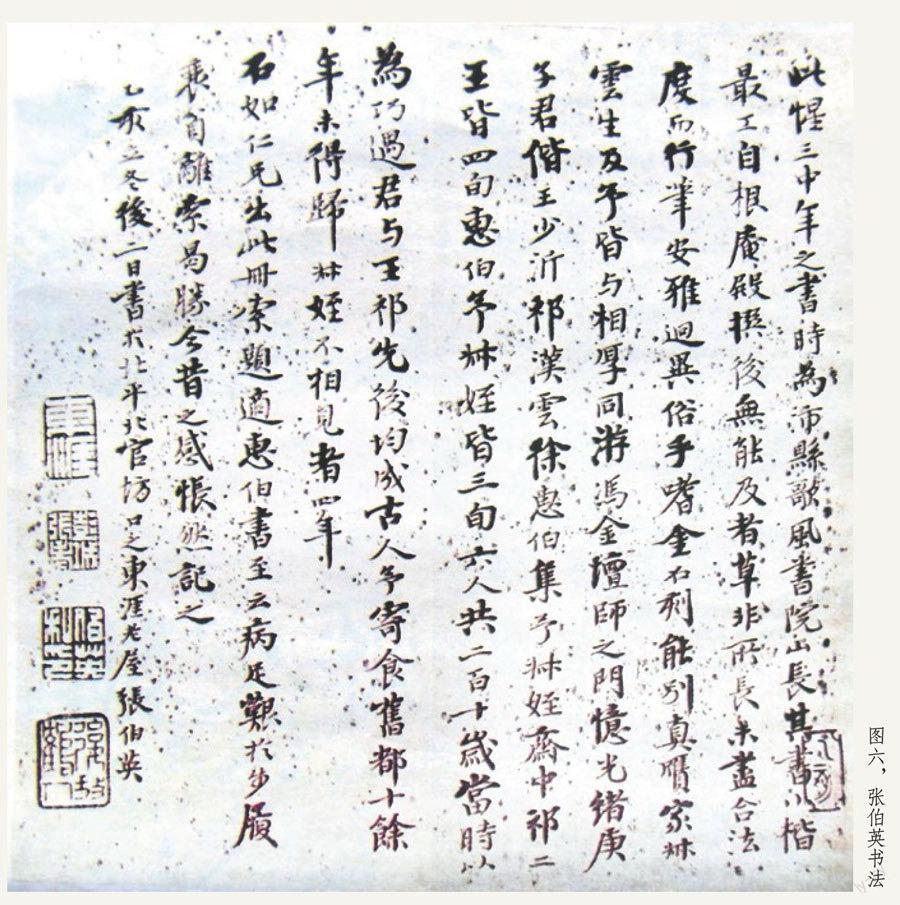

许多年以后,当张伯英把《快雪堂法书》最后一册拓本赠送给我曾祖父徐惠伯时,他附写了一篇序言:

石在京师北海,丁巳秋命儿子寿慈监视精拓数本,悉为友人持去,仅存此一通。戊午冬潢制成册,妄有所论列。惠伯仁兄好之,因以为赠。自东海为总统,又禁拓矣。

1917年(丁巳),张伯英获准拓印《快雪堂法书》,是谁批准的呢?1916年袁世凯病逝后,黎元洪和冯国璋相继出任大总统,时间都不长,中间还夹着张勋复辟。时局动荡,估计黎冯二人都不会有那个闲心亲自过问此事,这事儿最终看来是由国务院来决定的。1917年是张伯英进北京的第六个年头,此时任北洋政府陆军部秘书。而国务院的总理是段祺瑞,陆军部长又由他兼任。张伯英因徐树铮的举荐成为段祺瑞的属下,与段的关系很好,何况当时张伯英的书法和对金石碑帖的研究已享大名,批准下来应该没有太大的麻烦。

前往阅古楼拓印的是张伯英的长子张寿慈,这一年他21岁。把一百多块石碑上的文字拓印下来,这是个力气活儿,又非短时间能完成,是得有个年轻人来做。从张伯英的序言来看,《快雪堂法书》还拓印了不止一本,先后都被朋友要了去。最后剩下的一本,在1918年(戊午)冬天由张伯英装订成册,并逐幅加以点评。点评的内容包括品鉴书法的优劣,指出真伪。这唯一带有张伯英评语的《快雪堂法书》拓本后来被我曾祖父徐惠伯看到,他非常喜欢,张伯英很爽快地就送给了他。

徐长恩(1871-1943),字惠伯,号东侨,年少时与张伯英同学。后曾协助张伯英编辑《徐州续诗征》和《黑龙江省志稿》,与张为一世的好友。据现在能看到的材料,1920年、1923年张伯英两次回徐州。1931年、1933年徐惠伯两次去北京,赠送《快雪堂法书》拓本应该是在这其中的一次。据亲眼看到过这本《快雪堂法书》拓本的表弟孙向荣说,它是由两片木板夹着,分五册,有15公分厚。这样看来它的体积、分量都不小,张伯英不太可能带回徐州,极有可能是徐惠伯去北京时张伯英送给他的。

1918年10月,徐世昌(号菊人,又号东海)出任北洋政府大总统。他是光绪进士出身,对诗书画都非常精通,懂得文物保护的意义,上任伊始便禁止任何人再去阅古楼拓印。张伯英把《快雪堂法书》拓本赠送徐惠伯后,自己手中已无一册,再想拓印也暂无可能。“又禁拓矣”四字,透露出他一丝遗憾和无奈的心情。

《<快雪堂法书>评语》到徐家之后

曾祖父得到《快雪堂法书》拓本后,妥善存放于家中。他在1943年病逝后,这册拓本自然到了我爷爷徐中幹的手里。1955年,爷爷病逝。当时我大姑在南京,父亲在胶东半岛部队里服役,二姑在济南,叔叔更是远在贵阳。看到徐州家中只剩下奶奶一人,大姑便力劝奶奶去南京跟自己一起生活。大姑徐缦华,1947年徐州培真中学毕业后,考入上海同济大学文学院中文系。1950年全国高校调整,同济文学院并入复旦大学,大姑又转入复旦学习。1952年毕业,分配到南京大学中文系任教。比较之下,也只有去南京是最现实和合适的,奶奶也就同意了。

奶奶大约是在1956年上半年去的南京。离开徐州之前她清理家当,该卖的卖,该送的送,爷爷留下的大部分书籍赠送给了徐州博物馆。当时张伯英的次子张恺慈先生、徐州文化教育界名流郑叔平的儿子郑在陆先生都在博物馆工作,他们都是爷爷的好朋友。奶奶这样做,也可能是爷爷有过这样的吩咐。需要留下的东西,仍旧存放在家中,包括那册《快雪堂法书》拓本。我们徐家那时住在户部山崔家上院,奶奶把门一锁就去了南京。

以下的事情是大姑的儿子、表弟孙向荣对我说的:

奶奶在大姑家住了几年后,生活各方面都已习惯,不想再回徐州了。于是在1960年,她和大姑一起最后回到户部山老家清理物品。在确定要带往南京的东西后,其余的连同房子都留给了我二爷爷一家。奶奶是个怀旧的人,她带回南京的东西甚至包括家中使用了几十年的和面盆、面板、擀面棍、木凳、床板等物,其中还有那册《快雪堂法书》拓本。“文革”期间大姑被隔离审查,家里的书除了马恩列斯毛之外都被没收。大姑父悄悄地把《快雪堂法书》拓本藏了下来,使它得以保存。1986年我父亲因事去南京,回来前大姑把《快雪堂法书》拓本交给父亲,让他带回徐州。向荣表弟告诉我,他自己也爱好书法,当时还有些不太情愿。大姑劝他说:“徐家的东西,还是还给徐家吧。”就这样,《快雪堂法书》拓本在时隔了26年后,又回到了徐州。

让我感到不解的是,这件事父亲一直没有对我说过。1986年我还和父亲住在一起,常翻他的书架,也从未见到过这册拓本。若不是后来表弟向我说起,我压根就不知道有这么一回事。是父亲觉得还不到告诉我的时候,还是有别的什么原因?等到他晚年多病、记忆剧减时,他也不会想到再去说这种事了。

我有一个不太好的猜测,记得大约是在2000年后,徐州某报社发起了一个活动,鼓励市民向所在社区图书室捐赠图书。那时我有了自己的住房,已经搬出去单住。有一天回去看父亲,他很兴奋地告诉我,说他响应报社号召,把家里的书整理出一大摞,都送到了社区图书室。父亲在市图书馆工作多年,最巴不得广大人民群众多看书,看好书。我一看书架上的书还真是少了很多,再仔细一看,好么,连我的好几位大学同学还有朋友出书后送我的签名本他都替我捐了。那时母亲已去世数年,父亲受此刺激,已经出现了早期记忆缺失、思维不太清晰的症状。我非常担心那次他会不会一时糊涂,把藏于某个隐蔽处的《快雪堂法书》拓本也翻出来,一同捐了出去。

父亲去世后,他的住房我们租了出去,只是把书房给锁上了。父亲书架的下面几层有不少牛皮纸裹着的厚厚纸包,是我没有打开看过的,想着有一天去仔细找找。但是我哥哥大致整理过那些地方。据他说,情况不妙。

必须说到的蒋若是

1941年秋天,二十岁的萧县青年蒋若是到徐州读书,和张伯英的第二个孙子张为和成为了同学和好朋友。应张为和的请求,张伯英还曾寄赠给蒋若是自己手书的长联。1942年,蒋若是又到北京读书,课余时间,开始从张伯英学习书法。他后来回忆,“其时国家蒙难,敌焰方炽。余以国难方殷,奔走救亡,不遑文事。其后即从事历史考古,未能继先生之业,于今思之,犹感愧赧。”

其实蒋先生用不着感到愧赧,他在历史考古方面学有所成,后来成了国内有名的考古学家、古钱币研究专家,解放后曾任河南洛阳博物馆副馆长、名誉馆长。

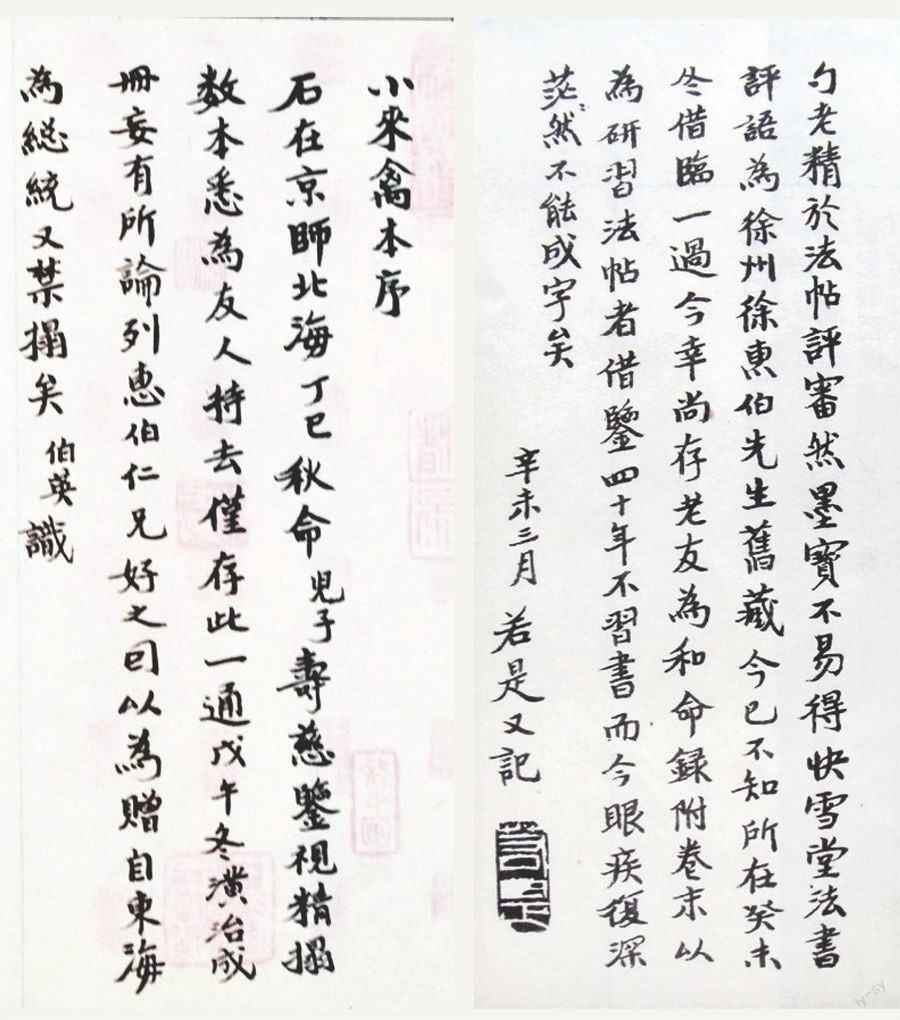

我所以要写到蒋若是先生,是因为他曾经看到过张伯英赠送给我曾祖父的《快雪堂法书》拓本,并且把伯英先生的评语全部抄写了下来。1991(辛未)年是张伯英诞辰120周年,张为和写了一篇《先祖伯英公诞辰120周年纪念文》,并打算编印祖父的书法集。他知道蒋若是手里有当年的手临本,就请附在书法集的后面。蒋若是照办后,又写了一篇后记:

勺老(张伯英字勺圃)精于法帖评审,然墨宝不易得。

《<快雪堂法书>评语》为徐州徐惠伯先生旧藏,今已不知所在。

癸未冬借临一过,今幸尚存。老友为和命录附卷末,以为研习法帖者借鉴。四十年不习书,而今眼疾复深,茫茫然不能成字矣。辛未三月,若是又记。

从蒋先生的后记来看,他是在1943年(癸未)冬天看到的张伯英《<快雪堂法书>评语》。而这个拓本至少在10年前就到了我曾祖父手里,曾祖父又在1943年的春季就已去世,那么蒋先生是在哪里“借临一过”?

有两种可能,一是把《快雪堂法书》拓本送给徐惠伯时,张伯英将评语写了下来,蒋若是抄写的是这个留下的底子;二是经张伯英介绍,蒋若是到徐州找到徐中幹,从我爷爷那里看到拓本并抄写了评语。从文字的主语所指及语言的连贯性来看,后一种可能更大。

现在《快雪堂法书》拓本几乎等于是失传了,由于蒋先生当年的“借临一过”,使我们今天还能看到评语的内容。在本文将要结束时,我选录其中几则,来见证一下张伯英先生在鉴定古碑帖时是怎样的目光如炬。

颜真卿书下批:细参《争坐帖》及《祭季明稿》,当知此等颜行之不可信。

苏轼《天际帖》下批:是东坡佳作,自“登临观览”起均非苏书。

蔡襄书下批:笔致研洁,然未必忠惠。

米芾《魏武帖》下批:元章何至有此恶札?殊为全帖之玷,大可撤去。旌德姚氏刻白云居米帖,连篇累牍,无一真笔,此书是其首选。元章固多赝迹,何鉴者盲于心耶?

赵孟頫《兰亭十三跋》下批:十三跋喆喆有名,余终以文字浅陋为疑。

赵跋《快雪时晴帖》下批:赵跋摹刻最精,远出墨池本上,郭兰石极赏之。

注:《伯远帖》《中秋帖》现存北京故宫博物院。《快雪时晴帖》在国民党败退时被带往台湾,现存台北故宫博物院。