荒庄

王仲元

今年春节,我终于又回了趟令我魂牵梦萦的荒庄。

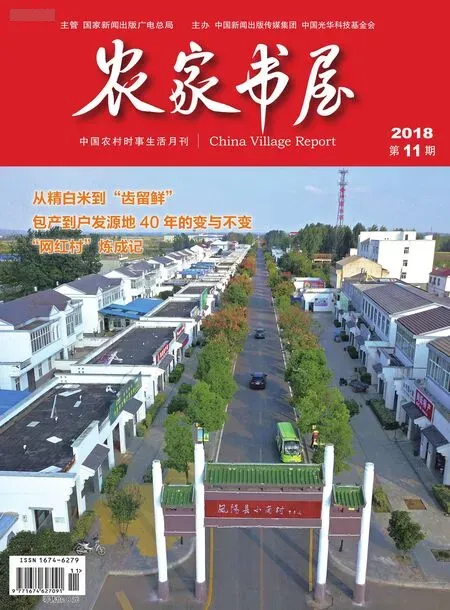

荒庄,据老年人说,因为村里人大多是逃荒而来,靠讨饭度日而得名。我记忆中的荒庄,除土墙茅草屋,就是歪歪斜斜的菴棚。而今,一进村,取而代之的是绿树掩映中一幢幢青灰色两层楼房。我正左顾右盼时,就顶头碰上了德祥大爷。他乐呵呵地向我打过招呼后,一本正经地说:“这趟回来,就给咱这个过去逃荒要饭的村子,改个名字吧!”我信口回道:“改个啥名字好呢?”德祥大爷用手指了指面前一幢幢新楼,饶有兴趣地说:“你看,就叫洋灰庄吧!”

“洋—灰—庄!”尽管这个目不识丁的老头把水泥叫成洋灰(这能怪谁呢?)就目前的荒庄来说,这名字才恰如其分。我连声称赞:“对,对!只是这‘灰字没有色彩,令人扫兴,干脆就叫‘洋庄吧——难道咱农民还不该越过越洋气,愈活愈洋洋得意吗?”听了我的话,德祥大爷很难说能够心领神会,但是,他那满是皱纹的脸上,却绽开了舒心的笑。

不知不觉,在荒庄小住了三日,那几天的耳闻目睹,正验证了德祥大爷的高见——如今的荒庄,简直进入了“洋灰时代”了!

荒庄新翻盖的楼房,全是青一色的水泥地、水泥墙(那是用水泥、石沫、小石子掺水一起,用铁模子倒模然后砌成的墙)、水泥钢筋梁、水泥瓦,简直是少了水泥不成房;灶房里支的水泥锅台,盛粮食用水泥缸(一口缸就能盛千儿八百斤,再不愁粮食没东西盛了)。饲养牲口用泥槽,洗衣服有水泥池。就是家家树荫下,也少不了水泥凳——冬天可晾晒东西,每逢热天,白天可当饭桌,晚上也可作床纳凉,真是一举几得。荒庄人想得周到,住的用的都图个结实长远,那日子还不会越过越结实火旺吗?

第四天一早,我动身回去前,去向德祥大爷道别时,有人说他半夜就带着拖拉机拉砖去了。这时,我才猛然想起德祥大爷正忙于盖新房。

这弯腰驼背满脸皱巴的鳏夫老人,多少年来一直栖身在村头那间上露青天,四面透风的破庙里,可这几年,他养鹌鹑发财了,如今,在张罗着盖瓦房哩!这消息一传开,难免有人说长道短。有人埋怨他:“这老头,黄土都壅着脖子的人,有俩钱还不吃吃喝喝,盖那个水泥垛干吗?”

德祥大爷却说:“呸!我留下三间房好让大伙儿阴天下雨聚在一起拉闲呱儿;只要给大伙儿留个想头儿,就是我死了,也算没白到人间空走一遭!”

这就是德祥大爷说的话,就是那个曾经蜷曲在破庙里,孩子们用小土块砸他也一动不动的老头的话——每忆起我在读小学一年级时,当看到那个老头,就向他扔土块取乐的事,就觉得惭愧。

我告别乡亲,刚走出荒庄,迎面碰上了拉砖归来的拖拉机,德祥大爷连忙下了车,走过来拉着我的手说:“你有公事在身,就不留你了,只是托你办两件事!”

“有事只管说,我一定尽力办!”我连忙应道。

他说,他进城相中了那绿绿葱葱高塔似的雪松,等开春时,托我买棵小的带来,打算栽在新房前。这时,我忽然想起一句诗:“雪松,春的旗帜!”对,德祥大爷虽然不会写诗,但是,看来,他是执意要把春天永远留在荒村!

德祥大爷拉着我絮絮地说着:“你会拧笔杆子,可一定要让咱荒庄——不,让咱‘洋灰庄扬名!”