花鼓灯艺术的集成之作

【摘要】 该文从何谓花鼓灯谈起,对《中国花鼓灯》“综论编”“舞蹈编”“音乐编”“作品编”“人物编”“附录”等内容做了专业评述,认为《中国花鼓灯》全面系统地展示了花鼓灯艺术文化的面貌,是一部关于花鼓灯艺术的集成之作。

【关键词】 花鼓灯;舞蹈;音乐;灯歌

【作者单位】 朱万曙,中国人民大学。

中国花鼓灯,是以安徽为中心,辐射淮河流域四省二十多个县、市,以歌、舞、戏为主要构成部分的综合性艺术,是汉族民间歌舞艺术的代表之一。2006年,花鼓灯被列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。《中国花鼓灯》是国家出版基金资助项目,该书分为“综论编”“舞蹈编”“音乐编”“作品编”和“人物编”五个部分,系统阐述了花鼓灯的历史源流、表现形式及艺术特色,详细介绍了花鼓灯艺术代表性作品及花鼓灯艺人,力求对花鼓灯艺术做出科学、生动、全面的总结,是花鼓灯艺术领域具有深度理论性、严实系统性的权威归结性著作,具有较高的历史文化价值。这本书的出版对花鼓灯艺术的抢救、总结、保护、传承和发展必将起到积极的推动作用。

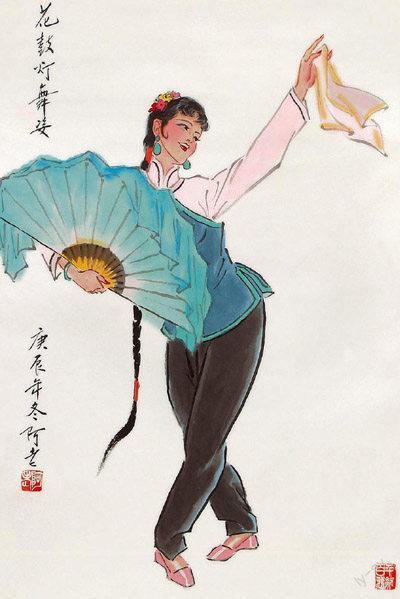

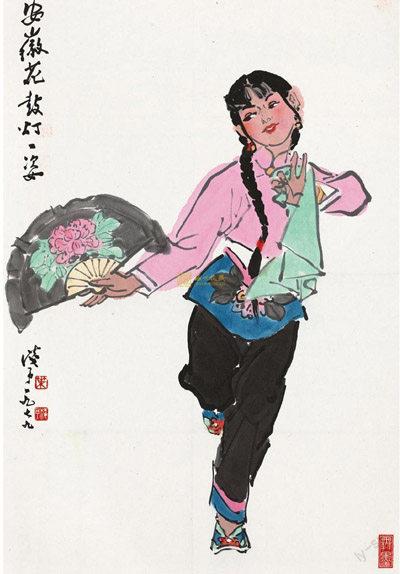

“花鼓灯”谓何?《辞海》解释道:“汉族民间舞蹈形式之一。流行于安徽淮北地区。男角称‘鼓架子,动作粗犷有力,多筋斗武技;女角称‘兰花,手执手帕、扇子作舞。表演形式主要有大场和小场两种;大场开始为‘鼓架子扛着‘兰花出场,接着舞岔伞,最后是变换各种队形的大型集体舞;小场多是两三人表演的抢手帕、抢板凳等具有简单情节的舞蹈和歌舞小戏。”

语言往往是贫乏的。尽管权威工具书《辞海》有上述解释,但如果不亲临现场,对“花鼓灯”的感觉仍然是抽象乃至片面。笔者曾经和韩国学者合作,到淮河两岸的乡村调查过花鼓灯,那是迥然不同的感受:它是舞蹈,却是至美的、代表着汉民族最高艺术水准的舞蹈;它是舞蹈,却融合了多重艺术成分,除了有歌舞小戏,在舞蹈的同时还伴有歌唱,唱词就是民间的诗。在文化内涵上,它是农民的广场艺术,也是农民的自我与他者共同的狂欢。2006年6月,花鼓灯被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,这无疑是从国家层面肯定了花鼓灯作为民间艺术的重要地位。

对于这样一种独特的艺术文化,也曾经有不少人关注和研究。比如作为舞蹈艺术,花鼓灯就得到了多位舞蹈学者的关注和支持。但更多的还是花鼓灯艺术实践者对它进行总结和思考。限于条件,他们的总结和思考尽管有自己的价值,但往往是从单个角度和层面出发,这在一定程度上影响了花鼓灯作为重要文化遗产的接收和传播。正因如此,《中国花鼓灯》一书的出版,才格外地令人感到欣慰。

《中国花鼓灯》可以说是集成式的对花鼓灯艺术文化的介绍、阐释和研究。全书分为“综论编”“舞蹈编”“音乐编”“作品编”“人物编”,各编又分若干章节。“舞蹈编”除了对花鼓灯舞蹈的艺术特征和风格流派进行介绍,还特别用了相当的篇幅对花鼓灯的舞蹈动作予以图解;“音乐篇”则对花鼓灯的传统灯歌、锣鼓、器乐曲以及创新的花鼓灯音乐进行了详细的介绍。这些介绍虽然是静态的文字,或者是定格的图画,却是研究者们体认、分析的结果,是对花鼓灯舞蹈和音乐的提炼和总结。

《诗大序》说:“情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”花鼓灯不仅是优美的舞蹈,其中还有歌唱成分,那就是灯歌。“我将干哥送出门,知心话儿对哥云。不义之财莫去取,脾气要好人要稳,做人应该守本分。”——这样的灯歌表达的是质朴的中华传统美德;“送郎送到五里岗,我送小郎一挂炮仗。你走一里放一个,你走二里放一双。一直放到你家乡,看不到情郎听到炮响。”——这样的灯歌形象而生动地表达了民间女子的纯真爱情。因此,笔者曾经在《花鼓灯灯歌的艺术功能和审美、文化价值》一文中,对只是将花鼓灯定位为“舞蹈艺术”表示异议,认为灯歌是花鼓灯不可忽视的组成部分。从灯歌里面,我们更能够领略到花鼓灯的文化内涵。令人欣喜的是这本《中国花鼓灯》的“作品编”收录了数量不少的灯歌,并且分“兰花歌”(358首)、“鼓架子歌”(248首)、“对歌、联唱”(53首)、“花鼓灯新歌”(118首)四种类型予以收录,此外,还收录了6部花鼓灯的大型剧本和6个后场小戏。

《中国花鼓灯》的“人物编”也很有价值。花鼓灯不是庙堂艺术,是民间艺术,其以舞蹈为主要元素的艺术形态,更多地依靠民间艺人的心口相传,此为花鼓灯被列入国家级非物质文化遗产名录之缘由。笔者在调查花鼓灯期间,曾经访问过陈敬芝、王传先等老艺人,领略过他们精湛的花鼓灯艺术表现。2005年春节期间,笔者到安徽省颍上县鲁口镇调查,看到81岁的王传先老人扮演的小姑娘,仍然惟妙惟肖。故而对民间艺人的传述、介绍,自然是本书必不可少的内容。本书于此部分,分列“传记人物”“简介人物”“自述人物”三类。前两类按照其影响分别重点传述和简要介绍,后者则由参与和亲历花鼓灯发展历程的人物以自述的方式呈现,从而也多方位地展示了花鼓灯艺苑中的人物神采与他们的贡献。

《中国花鼓灯》的“附录”部分同样显示出对花鼓灯艺术文化“集成”的努力。附录一以编年体的方式排列了1949年后花鼓灯发展的历程。附录二为《花鼓灯论文选编》,包括《1995年全国花鼓灯艺术理论研讨会论文选编》和《已刊发花鼓灯论文选编》两个部分。附录三为《花鼓灯出版物》。这些论文和出版物展现了花鼓灯作为被研究对象被关注的程度,以及被探讨、思考的深度。同时,它们也应当是花鼓灯发展史的组成部分。

由此,全面而系统地展示花鼓灯艺术文化的面貌,是《中国花鼓灯》最重要的特色和价值所在。它全方位地展示了花鼓灯作为审美对象的艺术元素,全方位呈现了花鼓灯发展的历程,将截至目前的花鼓灯各种资料汇为一编。说它是花鼓灯艺术文化的“集成”之作大约是符合事实的评价。

笔者在2005年前往花鼓灯遗产地颍上、凤台、蚌埠等地调查花鼓灯的时候,深切感到在现代文明急速发展的环境中,作为农耕文化的花鼓灯的传承和保护日益困难。当淮河两岸的青壮年农民大批离开家园,前往城市打工、就业,花鼓灯就进入了传承乏人的困境之中。甚至,即使在政府和社会各界的关心下花鼓灯有所传承,但也失去了它本来的生存土壤。因此,如何保护花鼓灯这份非物质文化遗产,已然是摆在我们面前的文化难题。我想,《中国花鼓灯》的出版,当是编撰者和出版社在遭遇文化遗产保护困境下的一份努力。在阅读这部230万字的厚重大书时,我们也可以感受到他们守护文化遗产的那份厚重的情感和责任。