精工之美 精工之难

曾晶

It is very crucial for audience to appreciate regular script with peaceful and modest attitude in mind. Only in this way can we fell the charm and beauty of it. Similarly, keeping a kind of gentle and grace attitude is also essential for writers when writing the gentle script, which also can be regarded as the well-reflection of inner beauty of regular script.

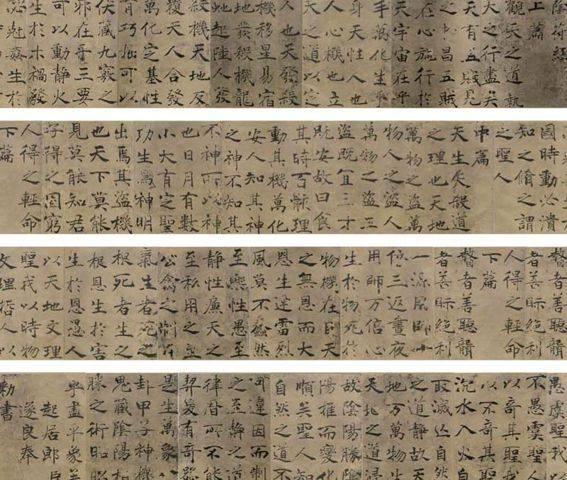

今人极少“创作”楷书,而在此楷书范畴中,唐楷又是尤其备受冷落的,大部分仍在坚持楷书创新的书家大多把眼光放在了魏碑一派。按理说,唐楷乃楷书之巅峰,但为何历来争强好胜的今之书家却并不屑于“超越”古人呢?

魏碑之兴,始于清代考古、金石之学的兴盛,当那些远古的刻石逐渐面目清晰的时候,这种湮没已久的朴拙、天真的早期楷书方才进入人们的视野。或许是源于长时期以来被唐楷所桎梏的“叛逆”,国人彷佛顿时眼前一亮、豁然开朗,忙不迭地投入到魏碑的怀抱。由此,在“老大”的位置上坐了数百年的唐楷被移到了“冷板凳”上。这一转折,说其是矫枉过正毫不为过,当唐楷之谨严法度对于书法发展产生的负面影响过大时,人们就会开始反思、开始叛逆、开始寻找新的出路。恰在此时,在某种层面上相似于唐楷,而较之后者更为活泼的魏碑出现了,并且,它还是唐楷的“前辈”,于是,一股推崇魏碑、贬抑唐楷的浪潮席卷而来。

魏碑之美,在于其渐入完规而未脱天真,此一“过渡性”书体承隶意而开正楷,虽然横尽量平、竖尽量直,却并非严丝合缝地规整无暇,其间偶然地一跳一折,常常有如神来之笔。正如人类的青春时期,虽然没有中年的稳重辉煌,虽然还只是青涩的尝试探索,但却充满了活力与想像,不囿于条条框框的束缚,显示着天真无邪的潇洒。这样一种书体的发现,使仿佛已近暮年的清代书法找到了一条全新的道路,重新焕发出勃勃生机。由此,晋唐流美被抛诸脑后,书法史进入了“返老还童”的一章。

然而,魏碑动摇了唐楷的统治地位,却无法彻底取代唐楷。虽然同为楷书,但二者却有着天然而明晰的区别和界限。如果说魏碑属于青春期的活泼好动,那么唐楷就应该是人到中年的如日中天。二者各具优劣,过于重视哪一个都会过犹不及,都会漏掉楷书之美中的另一个方面。

目下书坛,学楷多从魏碑入手,在创作领域,魏碑的风头也大大盖过唐楷。究其原因无外乎源于字体本身的灵活性和可塑性。书写唐楷,好就是好,不好就是不好,但好与不好、好与非常好的界限却很难辨清。虽然线条略显生硬、气势略显僵硬,依然可以稳扎稳打地成就一篇还不错的作品;但另一方面,即便体势规整之至、风神已臻化境,却也很难令观者拍手称快,那方正谨严的笔画极难产生“精彩”之感。因为这种“弊端”,“创作”唐楷就非得有极高深的功力才行,而一般人是很难在一笔一画中积累到较深层次的,好动的时节,多变的世界,怎么能让人埋首在如此缺少律动、缺乏感情的字体中呢?于是,唐楷没落了。

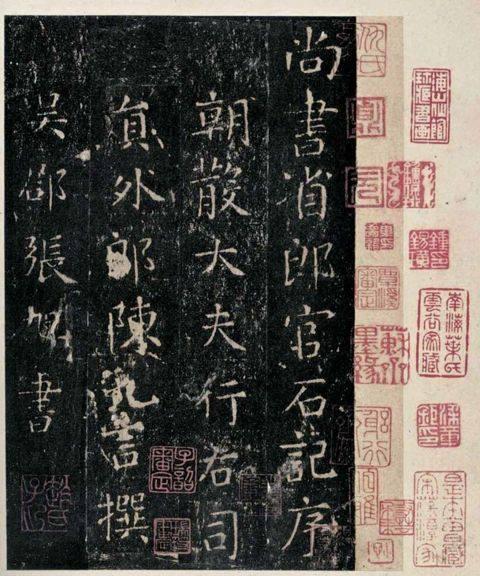

“成也萧何,败也萧何”,楷书之美恰恰就隐藏在这种看似毫无情感好恶而言的横平竖直之间。统称唐楷,是一个较大的范畴,其中包括的各路书家不胜枚举,那也是一个书法大家辈出的时代。唐代楷法,以严谨精工为宗,无论雄强刚健,还是妩媚妖娆,抑或雍容大方,甚或勇猛凌厉,风格各异,情态百出,却无一不是规矩谨严,将毛笔书写的规范性发挥到了极致。若单看一人书,则于不变之中施以变化,于范式之间见出性情。

欣赏楷书,要心静平和,不骄不躁,才能感受到墨书于纸上的尽善尽美;书写楷书,同样需要淡泊清雅,气定神闲,否则难于体察那精致入微的妙处。

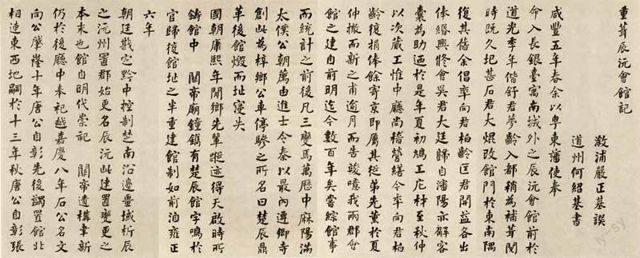

今日,虽然书法的实用性已经泯灭殆尽,但作为纯艺术的书法创作显然已经重生。偌大的书家群体托起了书法领域的空前“繁荣”,而各式各样、不同级别、层出不穷的书法展览更为此“繁荣”助推加力。然而,纵观如今的书法创作以及书法展览,不难发现,其间的楷书作品简直可以用凤毛麟角来形容,而更加值得关注的是,当作品以楷法面貌呈现的时候,几乎无一例外地都要配以极为特别的纸张、形式已经钤印技巧,似乎无此便不足以烘托出作品的独树一帜。因为选择了几乎毫无抢眼之处的楷书,所以就只能用其他书法本身以外的“装饰”来给作品增色;是否可以换言之,其实是因为要使用特别的“装饰”,以“讨巧”来取胜,所以才选择低调而平易的楷书来作为形式上的主角呢?

这就是如今国内楷书创作的现状。即便无数的孩子仍旧一笔一画地由楷法进而展开自己的学书之旅,但学成者中却少有再用楷法去真正投入单纯“创作”的人。是因为楷书太简单,不足以表现书写者的纯熟技巧吗?是因为楷书太平淡,不足以表达书写者的内心情绪吗?还是因为楷书太难,书写者无法将之运用得应手得心?

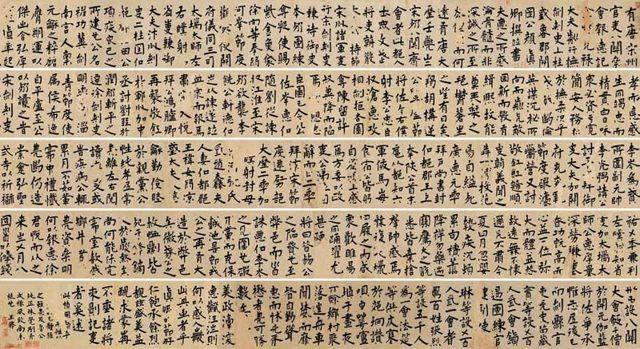

笔者曾亲见一次笔会,其间各路书家泼墨挥毫,好不痛快,每隔几秒中就能响起一阵热烈的掌声,掌声中心是一件件刚刚“出炉”的书法作品。因为现场的气氛,容不得书法家有思考、有酝酿,唯有快速“制造”的作品才能博得大家的关注,使自己置身于焦点,眼球经济的时代,谁制造了“动静”,谁就占据了先机。然而,在屋子的一角,却有一人安静而缓慢地书写着,神思凝重,目不转睛,仿佛周遭一切都不存在,存在的唯有那一纸一笔。这一边的声浪与那一边的静谧,犹如截然不同的两个世界,套用一句不大恰当的话,那就是“鸡犬之声相闻,老死不相往来”。

那是一位并无名气的书家,在众多擅于引人注目的书家中显得默默无闻。几个人凑过去看“热闹”——为何竟能有人与这间屋子的热烈气氛格格不入?原来,他正在专心致志地写字,写的正宗颜楷。但见,笔画圆浑,气力雄厚,既有颜体的宽博,进而掺杂了欧体的俊逸,笔画更加洒脱,气势更加劲健。他专心致志地书写着,每写一字都倾注了极大的信念,而观看他的书写亦需要极大的信念,在一个纷繁忙乱的时节,这种书写不是一般地不合时宜。然而,当寥寥数字书写完毕、整件作品最终完成的时候,他赢得了全场最热烈的掌声。这种“精彩”是那些龙蛇飞舞的书写所不可能达到的。

看似潇洒,未必是真潇洒,很可能是为了掩盖内心的忐忑;看似初级,也未必是真初级,因为在初级之中达到的高级远比表面的高级更高。法书各体,原本没有高低之别、好坏之分,然而,行草易流滑,隶楷易僵硬,要规避这些缺憾,唯有耐下性子找对路子,“正襟危坐”的楷法,代表的其实是一种态度,一种对待书写的态度,一种属于书写者的独特精彩。