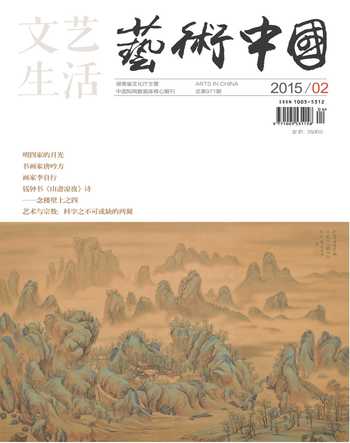

明四家的月光

方鸣

很多年没有去过苏州了,白墙黛瓦的颜色已渐渐褪去,小桥流水的印象也淡淡模糊。这次从南通绕行苏州坐高铁回京,顺道在苏州一日访古。

其实,仅仅是不想被滚滚的人流淹没,仅仅是不想看到一座古城搔首弄姿的时尚模样,所以,这么些年了,不去也罢。

但是,我心中却总有一个剪不断的情结——明四家的苏州。四百多年前,苏州有一个著名的吴门画派,对画坛的影响巨大。其四个大家沈周、文徵明、唐寅、仇英,史称明四家,都生活在苏州。我翘望吴门,观瞻明四家,心中就不免会惦念着明四家的苏州。

不要过吴门而不入,还是去看看明四家吧,这也算是我再访苏州的一个理由。

朋友驱车,携我从南通一路驶向苏州,寻访明四家的遗踪。

~上午~

明四家之首是沈周,恰恰我们的访古行程也是从沈周故里开始。

沈周的故里在苏州相城区阳澄湖镇。阳澄湖本是一个蟹味飘香的地方,我们却不闻蟹香,只顾找路。路过了沈周村,驶上了沈周路,快哉!应该是快要到了!一片片农田掠过身后,一座座农舍映入眼帘,当年,这就是沈周飘然生活的乡里啊!

沈周的祖居名“西庄”,沈周的老友吴宽所筑的庄园名“东庄”。如今,这些旧时的名宅早已湮没在历史的尘埃之中而不复见,只能是在沈周的画中怀古了。

沈周曾画有《东庄图册》,24帧小幅画页,描绘了吴宽庄园的清幽景致,帧帧精雅曼丽,令人珍赏不已。

车停下了,路边矗立着一座古墓坊,一条石道蜿蜒前伸,尽处便是沈周的墓冢。清寂的湖水、萋萋的丛林、孤兀的碑亭、沉穆的坟茔,构成一幅凄美的绝世画面。这画面,在沈周的山水画幅中,竟是如此的熟悉,恍惚间,似乎我并不是来拜谒沈周的墓地,倒是在观赏他的《吴中山水图》呢!

在这种亦幻亦真的感觉中,我默默地吟咏着沈周在去世的前一年写下的一首诗:

似不似,真不真。纸上影,身外人。

生死一梦,天地一尘。浮浮休休,吾怀自春。

沈周早年承受家学,后出入宋元各家,特别是继承了五代董源、巨然以及元四家的绘画技法,兼善其长又自出机杼,终于开创了吴门画派,成为一代画坛领袖。

沈周画过许多小幅图册,如《虎丘十二景图册》《雨江名胜图册》《卧游图册》《诗画合璧册》等等,实为明代图册绘画第一家。小幅大作,雅韵清赏,尽现吴门画家的文人情致。

然而,《庐山高图》是我最喜欢的沈周山水画,也是沈周最重要的代表作。画面山势壮阔,层峦叠嶂,水帘高悬,草木茂盛,繁复而密实地描画了庐山的胜景,令人叹为观止!但不可思议的是,沈周从未上过庐山,在沈周之前,庐山的画迹也很少见,那么沈周是如何画出庐山的呢?况且沈周的画作也多是盈尺小景,恰恰《庐山高图》一变而为“高图”,也是从此以后,沈周的大幅画作才渐渐多了起来。只能说,《庐山高图》完全是沈周的神来之笔,是天启,是神意,如有神助!难道沈周本是一个画画的神仙?

沈周《庐山高图》

问了路旁扫地的老师傅才知,很少能见到有人来访沈周墓,就是在轰轰烈烈的文革岁月,也没有人来挖坟砸墓。邻近的沈周村里也已没有沈周的后人,没有人去关心沈周是谁,只知道这是一座老坟,这里便成了一处隔绝的清世。

沈周在世时,虽然声名显赫,却过着一种隐逸的遗世生活,文徵明就说他是飘然世外的神仙中人。死后那么多年了,他的墓园依旧超然世外,不落凡尘,而他也早已成了真正飘然世外的神仙。

“沈周啊,他是唐伯虎的师父!”拿着扫帚的老师傅大声地说了一句。对呀,唐寅早年曾随沈周学画,只是,今人只知风流的弟子,却不认吴门的掌门师父了!

~午后~

文徵明是唐寅的好友,同庚又同为乡里。早年观沈周画《长江万里图》,钦羡不已,因而也拜在沈家学画。文徵明墓离沈周墓不是很远,也在相城区,只是现在这里已经完全开发成一个现代大都市了。我们的车在导航中转来转去,在滚滚的车马人流中潜行,最后只得弃车徒步。在一个阔大的商业建筑背后,钻过一片杂乱的工棚区,踩过一片搁荒的泥洼地,再绕行一条污浊的小河,在河的对岸,一个树木葱郁的孤岛,便是文陵。

踏过一条丈余长的条石,就上了小岛。顷刻,沸沸攘攘的都市噪音已全然不闻,古树之下静谧清冷,肃穆森严。踏上墓道,路过两侧相对而立的石兽,迎面只见文徵明巨大的墓冢。当我一步步走近,突然,百鸟齐鸣,轰然贯顶,震耳欲聩,令人惊异!

我伫立在碑前祭拜,怀想着当年辉煌的文家气象。文徵明是名重一时的文人世家,其父文林,本名梁,因崇尚元代书画大家倪云林,改名为林,并建藏书楼名怀云阁。文林曾在南京和温州做官,为政清廉天下传,著书立言十二卷。其子文彭、文嘉,还有文氏家族的文伯仁、文伯汇、文元善、文从简、文淑、文震孟、文震亨、文从昌、文从忠,都是史上声名显赫的大文人和大画家。文徵明的弟子众多,王宠、陆师道、陆治、陈淳、钱谷、居节、周天球等都是颇有名望的杰出书画家。文家的文脉绵延深厚,可谓中国历史上屈指可数的文化大世族。

文徵明最为推崇元代画家赵孟頫、倪云林,将元代画风融入吴门画派,成为明代第一画家。文徵明的绘画兼善山水、兰竹、人物、花卉。我家原藏有一幅文徵明的兰竹手卷,兰竹倚石,仙风摇曳,笔墨清雅,直抒胸中逸气。父亲当年曾请启功先生赏鉴,启功看了后连声道:“这幅好,这幅好,其他的画都可以不要了!”

文徵明的传世作品很多,篇篇皆是妍美精雅之作。有一长幅焦石鸣琴图,画面上惟见一高士独坐在芭蕉嶙石前轻抚古琴。清谷弦音、高山流水,可在纸上听。然画上的题跋竟占了整幅的三分之二。文徵明用墨色密布的蝇头小楷题写了千字《琴赋》,笔笔工丽娟秀,字字雅逸清灵。如此书画合璧之作,真可令人梦牵魂绕,清心永驻。

文徵明《蕉石鸣琴图》 现收藏于无锡博物馆

文徵明不仅是一位伟大的书画家,还是一位杰出的诗人,一生写过一千两百多首诗,多为感兴、纪游、题画之作,诗风悠然淳美,风雅清扬。我曾读过他的诗文集《甫田集》,书中一首《山行图》的题诗堪称诗画:

高涧落寒泉,穷岩带疏树。山深无车马,独有幽人度。

幽人何所从?白云最深处。出山不知遥,愿见人间路。

读这首诗,不就是在赏一幅画吗?真可谓,画家的诗入画,诗人的画如诗,文徵明就是一位杰出的诗人画家。

据说,苏州古典园林的代表作品拙政园乃是文徵明设计的,并曾绘图三十一幅。果真如此,文徵明就还是一位杰出的园林设计家呢。

仁者寿,文徵明活到了九十岁。辞世前,文徵明正在为一逝者书墓志铭,还未写完,便置笔端坐瞑目羽化了,俨然是修然若仙。

在文徵明的墓前,我燃上一柱心香,奉祀神明;又从坟茔上摘取三四片草叶,感知仙灵。

~下午~

虽然唐寅并不是明四家的魁首,但是,从世俗的角度看,因了唐伯虎点秋香的故事,唐寅在明四家中的知名度却是最高的,唐寅的墓自然也是修得最大的。唐寅园是一个现代的仿古旅游景点,占地近万平米,每年都要接待一百万的游客。园里有几间唐寅纪念陈列室,却没有一幅唐寅的书画真迹。除了渲染一番唐寅的风流情史外,这里不知道还能让游客看到什么?真是无趣。

随着攘攘的人群拥进唐寅园,简单地看了看坟冢便出了园,算是到此一游。

唐寅才情横溢,诗书画俱佳,世称“江南第一才子”。在绘画上,唐寅擅长山水、人物,笔法俊秀雅致、潇洒飘逸,被称为“唐画”,名气很大。文徵明就评价他的画道:“知君作画不是画,分明诗境但无声。”唐寅的画近年来特别受到市场的热捧,2013年他的一幅《松崖别业图》就被拍卖到了7130万元的高价。

唐寅《松崖别业图》

且不论唐寅那些众目睽睽的巨幅大作,只说他的那些少为人知的扇面小品,如《松荫高士图》《临流倚树图》《柳溪独钓图》《枯木寒鸦图》,清旷辽远,萧疏寥廓,墨韵明净,焕然神明;还有《雨竹图》《蜀葵图》《葵石图》《芍药图》,淡墨轻岚,点染简雅,气韵湿润,不拘物象,都是唐寅心有纵逸之趣或意境苍凉抑郁的稀世之作。

相比较唐寅的绘画,我却是更喜欢他的书法,特别是他最著名的《落花诗册》。沈周昔年曾悲吟十首《落花诗》,泣诉自己老年丧子的哀痛。唐寅为此和了沈周三十首《落花诗》,篇篇诗句催人泪下,哀婉凄绝;字也写得圆润秀雅、玉骨丰肌,是唐寅书法的最美篇章。

唐寅《落花诗册》 苏州市博物馆藏本局部

唐寅《落花诗册》 普林斯顿大学附属美术馆藏本局部

唐寅《落花诗册》 中国美术馆藏本 局部

唐寅一生恃才不羁,放荡不经,平日饮酒挟妓,纵情声色,却并不得志,怀才不遇,屡受挫折,曾与他的好友文徵明失和多年,甚至还经历过牢狱之灾和丧子之痛。

不过,唐寅的诗,确实写得才情并茂、风流倜傥。

唐寅最喜桃花,他的堂宅名桃花庵,他自号桃花庵主,还曾做过一首《桃花庵歌》:

桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。

桃花仙人种桃树,又折花枝当酒钱。

酒醒只在花前坐,酒醉还需花下眠。

酒醉酒醒日复日,花开花落年复年。

唐寅行乐之暇,画过许多仕女图,但欢娱之后,也写过许多悲情的诗句,如《叹世》:

人生在世数蜉蝣,转眼乌头换白头。

百风光阴能有几?一张假钞没来由。

当年孔圣今何在?昔日萧曹尽已休。

遇饮酒时须饮酒,青山偏会笑人愁。

唐寅五十岁生日时,回望往事,流水落花,风吹雨打,不禁唏嘘。他画了一幅《自寿图》,还写了一首《五十言怀诗》,且醉且饮,半疯半颠,又嘲又讽,自比神仙:

醉饮狂歌五十年,花中行乐月中眠。

漫劳海内传名字,谁信腰间没酒钱。

书本自惭称学者,众人疑道是神仙。

些须做得功夫处,不损胸前一片天。

唐寅晚年生活困顿,“春尽愁中与病中,花枝遭雨又遭风”,风催残枝,五十四岁便病逝了,临终前掷笔写下了这样一首绝笔诗:

生在阳间有散场,死归地府又何妨。

阳间地府俱相似,只当漂流在异乡。

唐寅生前饱受人们的非议,流言蜚语扑面而来,身后人们却只记得他的浪名与绯闻。世上有几人能够理解他的郁郁苦闷,体会他的真实心境?又有几人能够读懂他的诗书画,欣赏他的才情逸气?“多少好花空落尽,不曾遇着赏花人”,知音难觅,弦断有谁听!

最懂唐寅的,莫过于文徵明。唐寅死后,文徵明悲戚不已,写了一首挽诗《怀子畏》,思念他的同年至友:

曲栏凤露夜醒然,彩月西流万树烟。

人语渐微孤笛起,玉郎何处拥婵娟。

文徵明想望唐寅已经从桃花仙人真的变成了一个天上的神仙了。

别了唐寅园,又去了文庙。走进一间逼仄的店铺,在一堆杂物中看见一枚象牙印章,随便问了一句:老板,多少钱?老板答:五万!我心想着:老板怎么胡要价呢?老板又说:这样的东西你不要问,你买不起!我忿忿然:老板你是做生意的吗?你怎么这么说话呢!老板怒嗔道:你不要问,你买不起,这东西是唐伯虎的,你懂吗?望着老板那张无良商人的嘴脸,我真的感到了一种难以自制的恼怒和悲哀!为世俗而恼怒,为唐寅而悲哀!

我转身离去,身后仿佛传来了唐寅的一声叹息……

~黄昏~

日近黄昏,已访了沈周、文徵明、唐寅。其实,明四家中,我最想访的,还是仇英。

因为,我对仇英知道得最多,也因为,我对仇英了解得最少。

其实,没有人真正了解仇英。

没有人知道他准确的生卒年月,只知他可能生于明弘治十一年。那一年,沈周已七十二岁,文徵明和唐寅也都已二十九岁。所以,仇英是明四家中的晚辈。仇英去世的时间大概是在明嘉靖三十一年的秋冬之际,离世前他刚刚画完《职贡图》,然后就从这个世界悄无声息地消失了。无人知晓他死后葬在什么地方。

天地茫茫,我只能去寻访一棵老银杏树。

在苏州城阊门内下塘街十七号,我找到了这棵在夕阳下扶摇的老银杏树,叶片已经落尽,枝桠依然挺拔。这竟是仇英当年亲手植下的明朝古树啊,披历岁月风霜,阅尽历史沧桑,却还在做着一个几百年的旧梦,守望着那个植树的故人。萧萧风声中,我依稀能够听到古老的树神一声声地呼唤:仇英,魂兮归来!

明四家中,仇英的出身最为低微。他原本是太仓县的一个小漆匠,十五六岁时只身一人跑到繁华的苏州城学画卖画,又先后寄寓在几个大收藏家中作画。他在苏州街头作画时被文徵明赏识,两人由此成为忘年交,许多画作也都由文徵明父子题识。仇英没有更多的生平事迹,他来到这个世界似乎就只有作画这么一件事。他应天而来,他要画的画想必是有定数的,他把他来到世间必须要画的画都画完了,他就离开了这个世界,无影无痕。

沈周、文徵明、唐寅都是诗、书、画俱佳,但仇英只是绘画。仇英没有写过诗,他不是诗人。仇英没有写过书法,他不是书法家。他既不是显人,也绝非隐士。他不是名士,他甚至不是一个文人。他就是一个纯粹的画师。他的全部生命都是绘画,他的画作就是他的生命的基本观照。

仇英早年曾为文徵明画过一幅《梧竹书堂图》,明显地表现出吴门文人画的画风对他的影响。画图中,梧桐高阔,丛竹青翠,用笔工整细密,风格简淡从容。但此后,仇英却是以青绿山水的高古画法在明四家中独树一帜,卓而不群,蔚为大家。

仇英《梧竹书堂图》

仇英《桃源仙境图》

仇英《汉宫春晓图》

青绿山水的主要矿物颜料石青、石绿原由西域传入中原,晋唐时期多用来绘制宗教画,其纯净、明亮、重彩、凝厚的颜色,尤其适于表现天界高远的氛围和森然的气息。仇英的青绿山水,仙逸曼丽,妍雅至极。有明人评他:“发翠毫金,丝丹缕素,精丽艳逸,无惭古人。”

仇英的青绿山水多为大幅,而他的《清明上河图》则为十米长卷了。仇英的《清明上河图》摹写了宋人张择端的《清明上河图》,虽然同是表现清明时节的民俗景象,但殊有不同。张择端画的是汴梁城,是一幅风俗画;而仇英画的是苏州城,却是一幅青绿山水,是明代最伟大的史诗般的巨作。

仇英的青绿山水多为仙境。而他的《清明上河图》,既画出了清明时节的民俗万象,又笼罩以一种仙灵宁和的天界气息;既描绘了苏州城的市井繁华,又烘托出一种神秘虚幻的意境,将人间诗化,幻化,虚化,仙化,化为一片丹青仙境。

观仇英的画,总觉得他是在天上俯瞰人世,他的画都是在天上画的,他画的是天界,也是人间,是天界的人间。他能让天界的幻象和人间的万象融汇于他的笔墨之间,映现在他的青绿山水的漫漫画幅中。

访明四家,如访仙人,如入仙境。沈周是飘然世外的神仙中人,文徵明是修然若仙,唐寅也是桃花仙主,而仇英——神逸、灵致、旷世、超绝,看他的画,看他的人生,他更是真正的天界仙人。

也许,仇英仙逝后并没有葬在世间。问:仇英魂归何处?其实,就在他的《清明上河图》中。展开这幅青绿山水长卷,时时可以对视到仇英明澈的目光,处处可以感受到一个艺术的魂灵永远搏动的脉息。大鸟在天空折翅了,清明时分,他的生命的灵羽就散落在这丝丝缕缕的笔触中。

于是啊,再过若干时日,迎着清明的纷纷细雨,我真的还会再来,探看仇英手植的银杏树,神游仇英青绿山水的苏州城,寻访苏州城中飘逸的仇英的仙灵……

再来写,仇英。

~夜晚~

夜幕降临,月出皎兮。抬头举望苏州城的明月,不禁想起唐人张若虚的诗句:

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

又想起唐代大诗人李白的《把酒问月》:

今人不见古时月,今月曾经照古人。

这一夜,我眺望着苏州城的月亮,心中总是在遥想苏州城的明四家。今月呵,几百年前就曾经照见过明四家的濛濛绿水、袅袅青衫。那时、那月,也一定是如此清澈明亮、银华流苏。但是,今人却真的不能穿越时空,望见明四家的古时月吗?

虽不能“一日看尽长安花”,我却是一日尽访明四家。这一日的寻访,这一夜的凝望,也许,已让我望见了,明四家,那古时的月光。

2014.12.16于北京

——文徵明《致妻札》