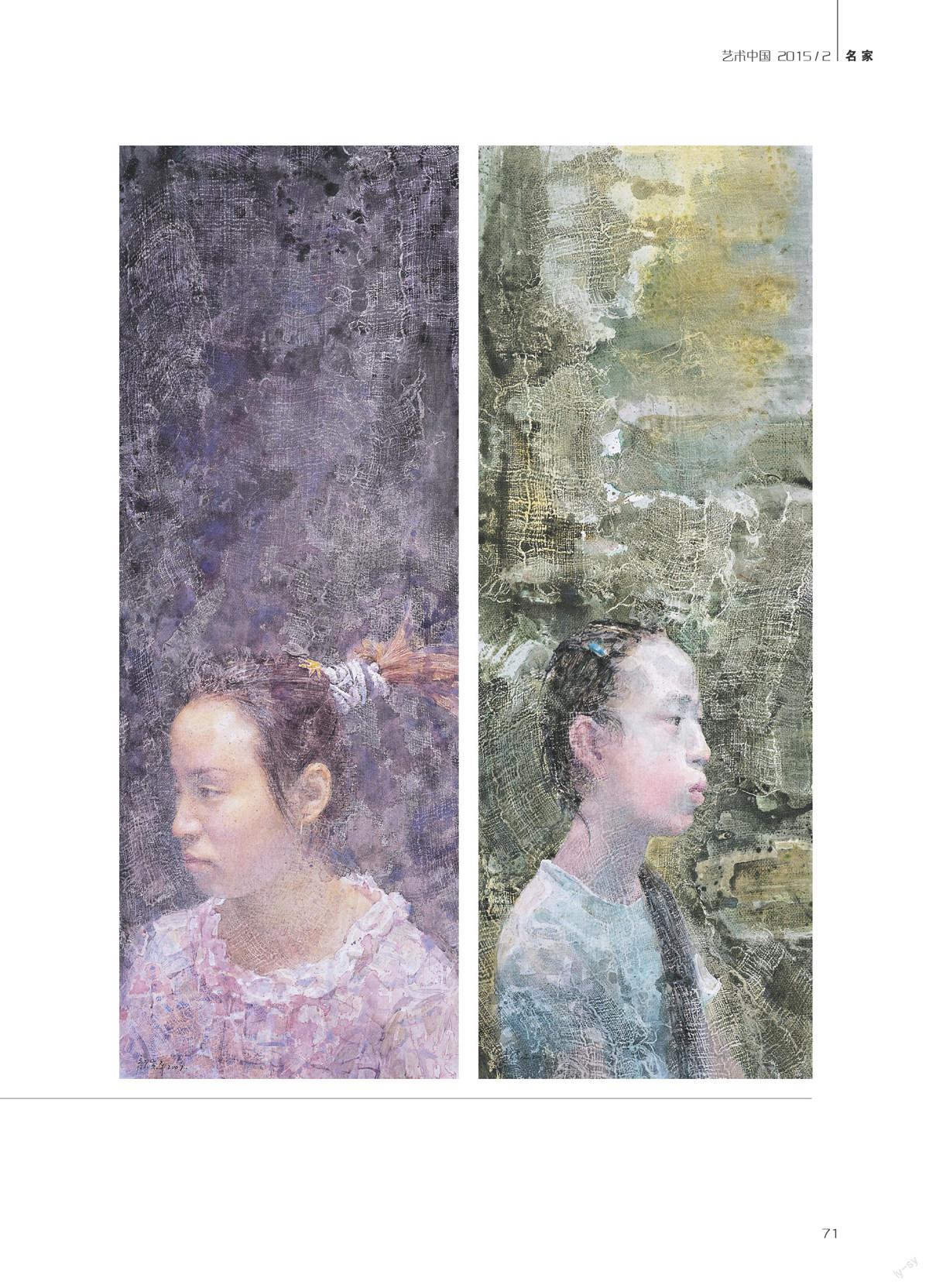

“刻录”之可见与不可见

颜苏平

在可见之图像中,我们终将与不可见者相遇吗?这或者就是一个画家的宿命。我们总是在追逐那些不可见者。不可见在这说的当然只是视觉图像的呈现,几乎所有的图像在面对解读者时,都试图表达些什么。那么,绘画中的这些图像的表达对于解读者而言,是一种主动性的表达吗?这些将被“表达”出来的“不可见”,不过也就借由可见之物而存在。

图像就在那里,它被二维物理地展示着,可是这二维之物引发的视觉反应却要经由思维来进行解读的,这一过程,便已轻易地超越了二维的世界了,时间已然存在,视觉落入了想象。

我们可以通过图像去想象过去吗?这样的追问或许可以用另外的一种说法来进行比较,那就是当我们面对图像之时我们面对的是历史吗?而“历史”就是“过去”吗?这样的追问或许是没有答案的,但是,当我们面对那些被有目的地制造出来的图像之时,我们的解读,必然地将以追问的方式进行,而心理、精神、审美等等,也将在“过去”和“历史”的语境中被进行,并落入社会景观之中。

默坐在对面的被我称之为模特的对象,背后呈现的其实可以是一个极为宏大的社会景观,虽然我在面对之时并无如此宏大叙事的企图,但是我们必须看到,一个对象的精神面貌,并不仅仅只是那个具体的个体本身,而是一种社会精神的投射结果。

那么,作为一个“画”者,在此刻,我的描绘必然存在着某种动机,而于我而言,那就是“刻录”。我试图只是以一种“刻录”而非强制介入的姿态,表现我对面的这一对象,于我而言,这一行为并非简单的“写生”也非一种照相机式的记录。这一对象的各种视觉表象,在我看来,或有一种“过去”和“历史”的信息存在,如何捕捉到那些貌似碎片而稍瞬即逝者,是需要另外一双能够进行“凝视”的眼睛的,而凝视者,是画者,是心。

对象就在那里,我只是凝视,凝视那些可见者,心视那些不可见者,画笔于纸面、布上于是只是刻录,刻录留下的其实只是一些痕迹。难道,痕迹的背后,没有更多的东西吗?