高职院校公共计算机类课程体系构建的教改研究

刘永红

摘要:针对高职院校非计算机专业各岗位的共性需要,分析目前已经开设的计算机基础课程的现状和问题,结合广东青年职业学院(新改制高职院校)各专业教学实际,探讨如何分期分层次构建公共计算机类课程体系。

关键词:非计算机专业;公共计算机类课程;分层次构建;课程体系;教学改革

引 言

高职院校的学科专业面向市场、面向企业,以培养一线应用型人才为培养目标,明确并制定与学科专业相对应的职业岗位所需的技能和素质就是人才培养的重要内容。非计算机专业的计算机类课程(以下统称为公共计算机类课程),在新高职院校巾进行课程体系构建面临不少问题,广东青年职业学院已经展开了相关课题的探讨、教学改革研究与实践。

1 课程现状及存在问题

近年来,随着信息技术教育的普及和教育信息化进程的推进,大学新生的计算机基础水平小再是“清一色零起点”,呈现的是“参差不齐”的现象;而职业岗位的现代化需要对学生掌握信息技术也有着不同的要求。如何针对“参差不齐、非零起点”的学生,开设与专业特色相对应的公共计算机类课程并进行教学改革实践,成为计算机基础教育研究的新问题。

(1)由于各专业人才培养方案还在逐步确定,因此各专业开设的计算机类课程普遍存在着尝试性、开设时间不确定性、开设不稳定性等问题;

(2)长期以来各院校公共计算机类课程开设不成体系;

(3)管理部门未对此类课程进行有效教学指导;

(4)任课教师没有从专业特色Hj发,只是简化计算机专业课程,并直接授课给非计算机专业学生;

(5)任课教师欠缺对非计算机专业学生施教经验;

(6)未能形成公共计算机类课程教学团队;

(7)学生学习公共计算机类课程存在兴趣差异性大,学习效果差异性也大。

华南师范大学作为华南地区教学改革的领头羊,早在2007年9月,就对计算机公共基础课程“大学计算机应用基础”实施了全面改革。开发了“纸质教材一网络学习平台资源一学习辅助光盘一技能实训”四位一体的立体化教学资源;将“集中面授+上机辅导”教学模式,改成以“学生为中心、教师为主导”的自主学习模式。经过两年的教学实践,华南师范大学不仅在公共计算机基础课程的教学改革上大有成效,而且也给其他高校起到良好的示范作用。作为长期从事计算机基础课程教学的教师,我们从中受到很大的启发。

2 课程体系构建初始阶段——计算机应用基础课程教改实践

构建公共计算机类课程体系,可先从计算机应用基础课程教改实践人手。

首先,更新教学理念。在教学目标上采用任务驱动式、探究式学习方式;运用教育目标分类理论实现分类、分层次教学;教学模式、教学策略上,强调以学生为中心,指导学生“自主学习”“协作学习”等。

其次,改革教学模式。例如,针对计算机应用基础这门课程以技能操作为主的特点,在课堂教学中可采用典型案例演示教学和疑难解答型模式,在课堂外强调学生采用技能训练和利用网络资源自主学习模式等——以此来有效调动学生学习积极性,逐步培养了学生“自主学习”的良好习惯。

第三,运用多元教学策略。充分使用现代教育技术手段,实现课程全程多媒体机房环境进行教学;可以引进优秀的高校教学改革项目,构建教学网络平台,全天候支持学生在课堂内外实现自主学习及综合技能实训;可以采用典型案例课堂多媒体演示教学;还可以通过课堂和网络,加强对学生的学习辅导和教学督促、掌控。从而实现“课堂教学”与“远程教学”的“全天候”互补结合。利用立体化教学资源,使教学成功地延伸到课堂外,学生利用智能手机、平板电脑、手提电脑等现代化设备,实现全天候自主学习。

第四,整合教学资源。可以根据各高职院校的实际教学环境,精心挑选教材、学习辅助光盘,合理应用网络学习资源、实验(实训)资源以及以往的教学资源,形成一个有机整体和立体化教学资源。

第五,改革教学考核。教学考核采用“过程性考核+通过性考试”形式。其中,“过程性考核”主要用以督促学生按教师的教学要求及时完成学习和实训;“通过性考试”是指采用“以证代考”方式,要求学生在校期间参加国家级、省部级、行业协会等举办的同等级别的考证考试,并取得相应证书(例如,“全国计算机等级考试(一级)”“高新技术考试办公软件(中级)”“广东省大学生计算机水平考证考试(一级)”)。考核目的力求公开、公平、公正地检验学生实际掌握课程的效果。

3 课程体系构建扩展阶段——公共汁算机类课程“1+X+Y”分层次体系分期构建

借鉴计算机应用基础课程教改的研究学习和教学实践经验,可以进一步对公共计算机类课程体系进行“1+X+Y”分层次分期构建。

3.1 课程体系构建目标

依据各专业人才培养方案和各专业职业岗位内涵的变化,对公共计算机类课程的课程标准、教学资源、师资队伍等进行规范建设,整合构建各高职院校公共计算机类课程体系——采用分层方式,从低到高,依次构建“综合信息素质培养一职业信息素质定向培养一个性化信息素质培养”3个层次,用以实现课程“宏观普及化”及“微观差异化”的相互统一,充分发挥信息类课程对职业素质发展的辅助作用,充分满足各学科各层次学生的个性化信息素质及职业发展需求;采用分期构建,可以合理分配有限的教学资源和人力资源,使课程体系构建逐步完成。

3.2 课程体系构建方案

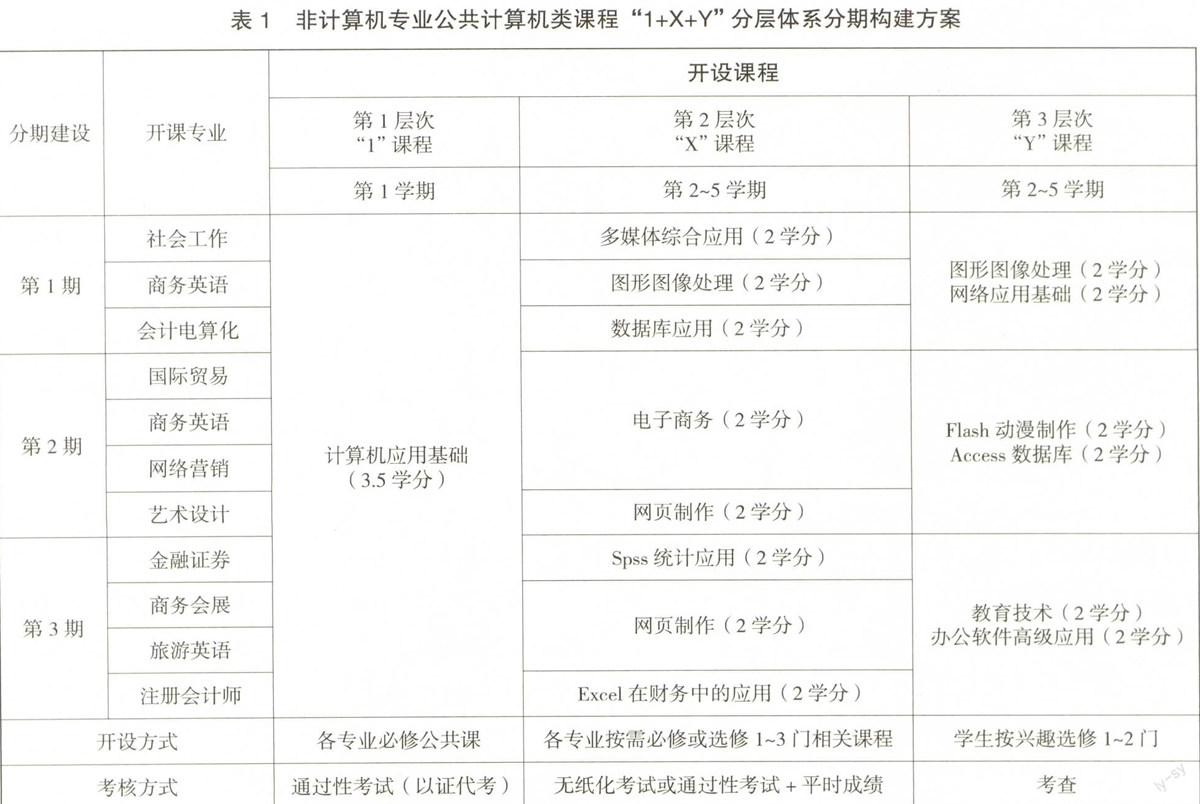

结合各专业特色及不同需求,在师资有限、学时有限、课程设置又需要贯彻少而精原则的实际情况下,提出符合各院校实际的“公共计算机类课程‘1+X+Y分层次课程体系分期构建”方案,实现“计算机公共基础教学”“结合专业课的计算机教学”“促进学生素质教育及兴趣发展的计算机教学”3个层次的有机结合,更好地满足非计算机专业的高职学生对计算机的学习期望,具体构建方案如表l所示。

“1”——即第1层次课程,作为公共必修基础课的计算机应用基础课程,是学生进一步学习其他计算机课程或专业课程的基础,是全国高校普及的课程,开设在新生第一学期;

“X”——即第2层次课程,注重结合不同专业特色、不同专业所需而开设的必修或选修计算机类课程,能充分发挥信息类课程对职业素质发展的辅助作用;

“Y”——即第3层次课程,是在第2-5学期开设计算机类公选课,学生能根据自己兴趣、专业要求、就业导向进行选课,充分满足各学科各层次学生的个性化信息素质及职业发展需求。

3.3 课程体系构建具体实施

1)组建管理和实施机构。

广东青年职业学院是2011年正式FH成人高校转制加入高职院校大家庭的。在此前夕,学院就及时建立或规范了由主管校长、教学职能部门、各系(部)主任、教研室主任、专业带头人、骨干教师、外请的专家教授等组成的教学指导委员会、专业学术委员会、教学督导室等管理机构;针对学院非计算机专业各岗位的共性能力需要,在计算机工程系下设立了“公共计算机课教研室”,专门研究和实践如何培养学生对计算机基本操作能力、辅助专业知识的计算机操作能力等。

教研实施机构则由各教研室组织教师团队共同组成。管理和实施机构的健全,使教学质量的监控、保障、实施机制得到完善。非计算机专业“公共计算机类课程1+X+Y分层次体系”的分期构建,由公共计算机课教研室牵头,笔者作为专业主任,为总负责人,广泛与各非计算机专业进行沟通,组织教学团队进行各课程教学改革的研究与实践。

2)设定教改奖励机制。

为鼓励教师进行教改实践、提高教师在教研教改方面的水平,广东青年职业学院相继出台了科研成果奖励、精品课程奖励、教学优秀奖励等办法;还以“院级教改课题”“创新强校建设项目”“年度专项科研课题”等方式,广招教师团队进行课题申报和参与,给予资金支持和非教学工作量计算奖励等,同时鼓励教师积极参加国家级、省级、厅级、行业类课题的申报和研究。

3)推行教师培训计划。

学院邀请大批专家学者,对全校教职工进行高职教育的全方位培训;对新进年轻教师进行岗位培训、教学培训、“历奇”培训;全力支持骨干教师参加全国、全省性的骨干教师培训计划;同时鼓励教师多外出参与各种学术交流活动,开阔视野,联系同行,取长补短;为促进“校企合作”,学院还制定了“顶岗实践计划”,鼓励教师深入企业,实际体会企业岗位对专业的要求,重新审视教学工作。

4)组织建设教学团队。

公共计算机课教研室的专兼职教师共有17人,其中副高4人(23.5%),讲师6人(35.3%),助教7人(41.2%);双师型教师6人(35.3%);具有研究生及以上学历(力)者12人(70.6%),基本形成了一支结构比较合理、素质较高、具有发展潜力、能对年青教师进行传、帮、带的教学团队。

5)实施课堂教学。

合理安排师资,利用学院现有的网络资源、机房资源等,组成不同课程教学团队,以老带新,完成各课程教学任务。在每个学期初有针对新教师的教学指引;在学期中有对教学进度的督查和产生问题的解决方案;在学期末协助教务处完成对学生的考核、成绩评定等。

6)撰写教学总结

完成了计算机应用基础、数据库应用、图形图像处理、多媒体技术与应用、电子商务、网页制作等公共计算机类课程的教学实施方案、课程标准、课程教案及教学总结的撰写。

探讨计算机应用与专业课程的深度融合,走访兄弟院校、学院不同专业,接受同行及各专业的指导,为建设具有专业特色的课程资源打下基础。

4 阶段性研究与实践成果

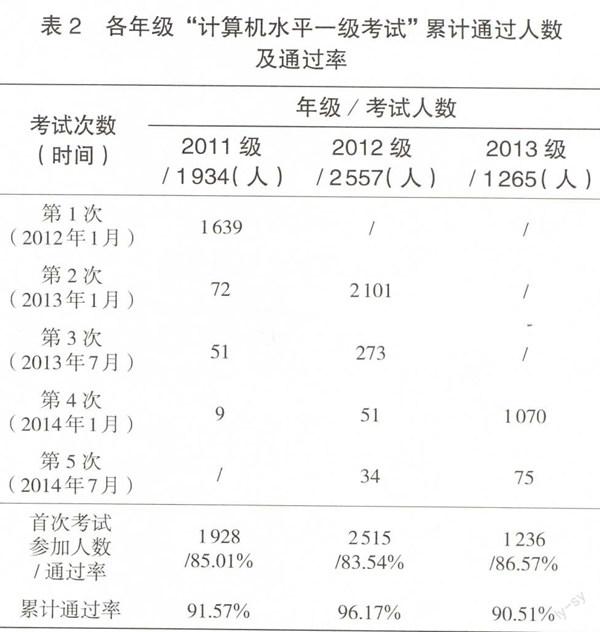

多次组织2011-2013级学生参加广东省大学生计算机水平一级考试(通过性考试),各年级累计通过率见表2(不包括广东青年职业学院艺术系学生,广东省全省通过率近年来保持在61%左右)。

(1)计算机应用基础、网页设计与网站建设课程的教学成果,分别荣获广东青年职业学院“2010-2012年度校级优秀教学成果”二等奖和三等奖。

(2)集体编写教材《计算机应用基础——案例实战与技能拓展》已出版。

(3)参与广东省高校计算机基础课程教改与实践项目第1期(已结题)、第3期(已立项);参与学院各项教学研究课题4项(结题1项,在研3项)。

(4)公开发表相关论文多篇。

5 结语

广东青年职业学院非计算机专业“公共计算机类课程‘1+X+Y分层次体系的分期构建”,将使计算机应用与各专业充分结合,使各专业开设的计算机类课程具有不同的职业性和专业性,更好地辅助各专业实现职业定位。

目前即将开展第一期课程立体化教学资源建设工作——即以实际工作中典型事务处理为主导,以培养学生职业综合素质能力、养成自主学习良好习惯为两大目的,在“教学做”基础上尝试结合“证”(技能证书)“赛”(协助各专业技能比赛)“用”(运用所学),充分体现“一个主导、两大目的、六位一体”的原则;注重专业交流与合作,使公共计算机类课程的教学内容和教学资源更贴近各专业的实际工作环境,利用计算机的“专业”特长,更好地“服务”和“协助”非计算机专业。