抗战时期,高校都去哪儿了?

2015-05-30 16:17:08谭崴

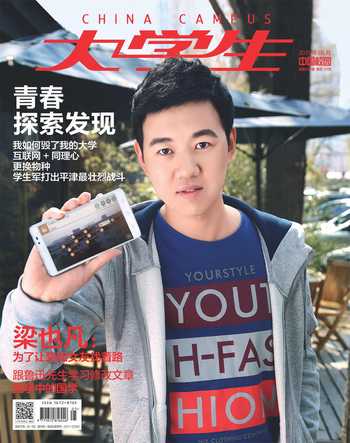

大学生 2015年9期

谭崴

据粗略统计,

在抗战八年间加入内迁队列的全国高校达100余所,搬迁校次近200次之多。

就各校迁徙旅程的“最后落脚点”而论,

抗战时期,高校内迁大致可以概括出三类不同的情况。

一、大部分高校迁入四川、云南、贵州等西部几省

在整个抗战八年间,高校内迁,北平、上海等地高校先后纷纷向四川、云南、贵州等西部几省(即战时“大后方”的各省区)搬迁,这些高校多达60余所,它们少则一迁再迁,多则四迁五迁,有的甚至辗转迁移达到六次之多。

二、辗转迁徙省内其他边远安全区

这些高校的搬迁大都发生在抗战初期,迁往的地点大都是本省僻远的山区边地。凭借着地利条件,他们在这些相对而言“安全”的边远地带,谋求自身的生存与发展。

三、就近迁入租界

就迁入上海租界区的高校先后有20余校。这些高校主要来自上海地区,也有少数来自毗邻的江、浙两省,包括以下高校:暨南大学、上海商学院、音乐专科学校、大同大学、上海法学院、持志学院、正风文学院、南通学院、上海女子医学院、同德医学院、东南医学院、上海美术专科、新华艺术专科、大夏大学(沪校)、复旦大学(补习部)、光华大学、交通大学、沪江大学、东吴大学法学院、之江文理学院、东亚体育专科、之江大学工学院和会计专科学校等。

与迁入上海租界相类似,在华南地区,一些高校,相继辗转迁入香港。据统计,抗战期间入港的高校共四所,其中广东国民大学和广州大学,其本部迁往广东开平、台山等地,在港部分为其分教处,比较完整迁港高校的是岭南大学和广东光华医学院。

责任编辑:陈晓丽

猜你喜欢

中国造纸(2022年8期)2022-11-24 09:43:56

文化创新比较研究(2020年13期)2021-01-14 01:07:36

山东农业工程学院学报(2020年3期)2020-06-24 06:01:44

贺州学院学报(2017年1期)2017-06-05 09:15:37

传媒评论(2017年10期)2017-03-01 07:43:19

当代教育论坛(2015年5期)2015-11-08 11:13:40

学习月刊(2015年4期)2015-07-09 03:51:48

看历史(2015年5期)2015-05-30 07:33:15

西南科技大学学报(哲学社会科学版)(2015年1期)2015-02-28 10:28:45

江汉论坛(2015年7期)2015-02-27 16:05:34