浪漫时代:科学之美丽与恐怖

马慧元

一

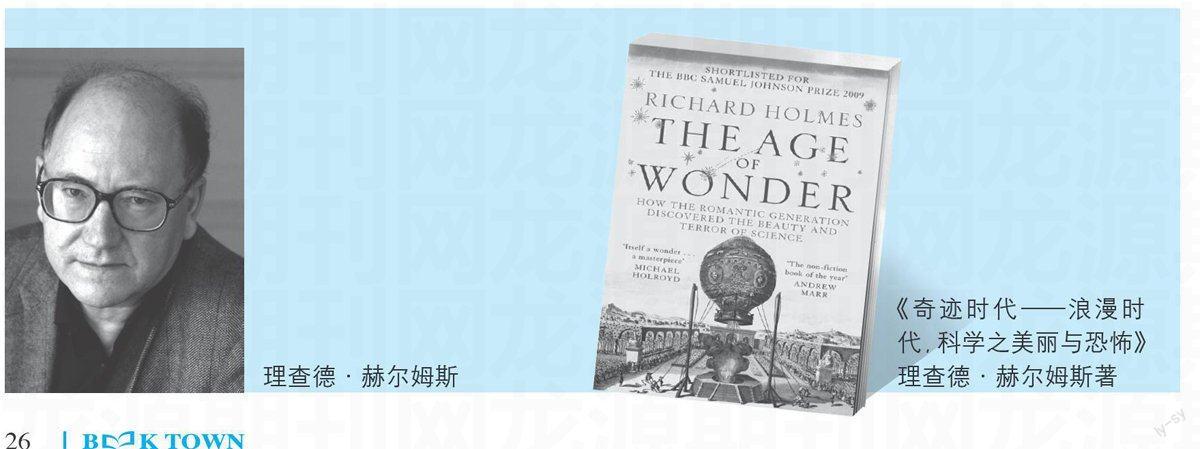

英国传记家赫尔姆斯(Richard Holmes)的主项本是英国浪漫时期的诗人研究,比如雪莱和柯勒律治。他写这些人的传记,竟然写出了个OBE(帝国勋章)。不过,六十岁左右,准备了七八年之后写出《奇迹时代—浪漫时代,科学之美丽与恐怖》,真正让他出了大名。主题是“科学的美丽和恐怖”,内容是十九世纪英国的人物群像,有皇家学会主席班克斯(Joseph Banks,1743—1820)、天文学家赫舍尔(William Herchel,1738—1822)、化学家戴维(Humphry Davy,1778—1829)、冒险家帕克(Mongo Park,1771—1806),还有一群为热气球着迷的疯子。

先从戴维说起。一七七八年,戴维出生于海边小镇彭赞斯(Penzance),这里是偏僻的英国乡下,连剧院都没有,只有一所小小的学校和小小的图书馆。戴维的家庭很普通,不过幸运的是妈妈的教父托金一直资助他们。十六岁的时候,父亲去世了,他们就像其他类似命运的家庭,立刻陷入了债务,妈妈做小生意勉强为生,戴维被迫退了学。戴维常常跑到父亲的墓地里,躺在石头上冥想,写悲伤的诗—他也是从这时候开始成为一个不可救药的“文艺青年”的。托金觉得这样下去这个孩子会被耽误,就给他找了个外科学校读书,还把他接到家里住。戴维迷上了读书,从荷马到牛顿无所不及,也像一个小小的文艺青年那么自负,在自己的诗集上标注“天才之子”。

二十来岁的时候,戴维的兴趣从写诗转向了化学,他做了许多实验,也因为一些机缘吸引了当时化学家们的注意,得到引荐,渐渐进入了研究世界。这正是古老的炼金术完全让位给化学、精确量化在科学活动中占上风的时代,从亚里士多德那里流传下来的“四素说”—水、气、火、土这种粗糙的知识土崩瓦解,人们发现连水这么简单的物质也是复杂的化合物,牛顿也告诉人们,白光有着复杂的成分。这也是著名的化学家拉瓦锡的时代,虽然他在法国大革命中被处死,但化学的影响力在不断增大,并被迅速运用到医学中,人们期待对物质的了解能带来医学上的突破。一七九八年,戴维加入了医生贝多斯(Thomas Beddoes)的气疗研究所。

这段时间,戴维写了很多文章,提到所有的精神活动都来自物质(比如体内的液体和气体),精神方面的疾病应该由物质来治疗。这在当时,是石破天惊的想法。气疗所当时正打算研究气体对人体的作用,比如让患有肺结核、哮喘的病人呼吸某些气体,观察效果。戴维领导了当时最好的化学实验室,也有着令人嫉妒的社交圈子。他跟发明蒸汽机的瓦特之子是密友,并曾经写信请求瓦特帮助设计更好的“吸气设备”。

各种吸气实验他都先在自己身上试验,这个过程中他差点死于一氧化碳。“每天都有新发现。”他兴奋地说。实验之余常常写诗,有一首诗是发现笑气(一氧化二氮)之后写的,也许因为被麻醉,也许因为太兴奋,句子颠三倒四,语法不通。一氧化二氮并不是新鲜发现,但当时的科学家普遍认为它是致命的气体,戴维还是去尝试—别说呼吸,加热硝酸铵获取它的过程就很危险,随时可能爆炸。呼吸过程中,他先是感到“狂喜”、“梦幻”,身体发热、脸颊变红,忍不住笑、想跺脚。他急忙记录下感觉之后,便渐渐失去了知觉,后来完全无法回忆起过程,唯一的见证就是过程中的笔录。后来,他又吸了很多次,反复观察气体量和身体反应的关系,早期的化学实验,就这样盲目和危险。第二年,他开始给病人试用一氧化二氮,并且开创了真正的“盲试”,跟正常情况反复对比,排除心理作用的干扰。又过了一段时间,他设想用于外科手术,先在自己拔智齿时试用,效果不错,虽然笑气本身不能治疗什么,但它可以降低痛苦。

科学的成就越来越明显,但他并未丢掉写诗的爱好,此时还认识了诗人骚塞、柯勒律治和兰姆。戴维和骚塞之间有许多关于科学和艺术的争论。柯勒律治虽然没受过什么科学训练,但迅速接受了许多科学思想,他说过,科学和诗歌一样,“不仅仅是进步的,它还以一种道德能量和充满想象的渴望,指向未来。”戴维的诗作发表在骚塞编的诗歌年鉴上,他自豪地给妈妈寄了一份,还特意在信中说,“别担心我会变成诗人,科学和医学才是我的职业……”

实验引来越来越多的注意,当时的皇家学会会长班克斯来找戴维谈话了,想把他挖到皇家学会。起初,班克斯是反对气体研究的,因为用人体当实验品,确实会招来不少麻烦。急于获得更多成就的戴维却没有在笑气的推广上更进一步,而是去寻求新方向了,而因为公众不够了解,这个重大发现被公众当成了笑话。就这样,麻药的真正应用,是在两代人以后了—不知多少人在这耽搁中遭受了难以记录的痛苦。其中有几个名人的手术,比如英国学者、音乐史家伯尼(Charles Burney)的女儿范妮要切除乳房,结果是在没有麻药的情况下,由一个军人手术师做的。她极为勇敢,神志清醒地透过脸上蒙的布眼看着刀子,手术也惊人地成功,但这个惨叫不断的过程实在太恐怖。直到今天,人们仍然在讨论,当时戴维和贝多斯为何错过了推行麻药的良机,不少人认为这并非是技术,而是文化的局限。那个时代,不少人认为疼痛是自然的,人不应该去干预它。

虽然没有把笑气的应用坚持到底,他那时已经是公众人物了(据说还是科学院中的美男),在伦敦举行过多次演讲和实验演示,并且宣布化学时代的到来—化学将影响生物、医药及一切与生命相关的研究。柯勒律治也是热情观众之一(当时他正受鸦片瘾的折磨,婚姻也不快乐),尤其是种种关于生命的新鲜思想,“我去听戴维讲课,可以增添比喻的‘库存……各种活泼的想法在他脚边疯狂地绽放”。

一八○四年,戴维加入了皇家学会,继续举办化学讲座,同时也继续做实验。各种荣耀加身,但他并没有满足,不断探寻新东西,开拓了电解领域。这种频频曝光外加紧张研究的节奏,把他活活累病。他的健康成了公众话题,皇家科学院每天都报道他的病情。

二

一八○九年左右,戴维正在热恋。珍妮(Jane Apreece)是个富家女子—有人说她就是斯达尔夫人某部小说的人物原型,聪明、热烈、独立,跟许多诗人有交往,也仰慕科学家。戴维送她讲稿,她以诗回赠,并且来听讲课。班克斯看好这一对才子佳人,觉得“科学和文学”的联姻会给皇家学会增光。两人很快成婚。

一八一二年,英国北部发生了一起矿难,九十二名矿工全部遇难。此矿井一向还算安全,突如其来的灾难震惊了英国。事故的原因是甲烷气被引爆。英国成立了安全委员会,还未取得什么进展,当地就又发生了一起类似的事故。

此时戴维夫妇正在欧陆旅行,一路受到热烈追捧。法拉第也同行。这个日后改变物理学进程的年轻人,当时是个订书工。戴维需要一个助手,法拉第来面试,交给戴维一本自己订的书,算是“简历”。他被接受了,在皇家科学院有了住的地方—阁楼,还有取暖用的碳、蜡烛和每日一顿晚饭,外加一份小小的工资。法拉第害羞、不好看、社交笨拙、不会聊政治,但努力想让别人高兴。法拉第感觉到珍妮对他的嫌恶,在夫妇俩居高临下的态度面前不知所措。这些都是法拉第在日记中记载的。不过他在后来给朋友的信中也称赞“戴维爵士的头脑简直是永不枯竭的源泉”。

两年以后,在一次旅行途中,戴维听说某种天然气从岩石中泄漏出来,立刻赶去看。那天下大雨,戴维和法拉第淋着雨水,观看在雨中不灭的神秘火焰,“苍白,像酒的灵魂。”戴维这样分析它:无臭,不像源自火山,很可能来自地下。他们把这种气体装在瓶中带回,戴维一头扎进实验室,发现它跟引起矿难的气体很相似—今人当然知道,这就是甲烷。

当时,矿工作业极为危险,“那种黑暗和孤独,让人用尽全部勇气才能进入”。记者这样写道。人们认为防止矿难要改进矿井通道,或者引入另一种气体来“中和”危险气体。戴维跟别人不一样,他认为根本问题是安全矿灯。每个矿工下井都要带灯,某些场合下灯会引燃甲烷。不过他没有直接从灯着手,而是先分析气体,让人千里迢迢地把气体样品送到伦敦。果然“磨刀不误砍柴工”,想出了一些办法。比如用细管子把空气引进灯体,因为管子细,不会引起爆炸。这个主意来得很快,迅速成型。他立刻把样品和文件秘送到皇家学会。报纸还是知道了一些消息,公众开始沸腾。不料,事实证明戴维的发明仅仅改进了一点现状。此时,戴维的想象力、野心以及发表成就的急切展现得淋漓尽致,他自己不休息,也不让法拉第休息,圣诞节也持续工作。一八一六年,他做出这样的模型—用金属网把灯火罩住,甲烷气进入网中就燃烧起来,但火焰不会溢出网外,引爆外面的甲烷。人们看到甲烷在灯中尽情燃烧,却像笼中之鸟,无法飞出。说来简单,但这个聪明的设计从未有人想到过。戴维事后回忆:“我的每一点进展都有清晰的推理和类比”—擅长舞文弄墨的戴维,后来把过程写得如侦探故事。的确,这个思维过程够传奇,再次让柯勒律治等文人惊叹。

矿灯很快在全英、全欧洲投入使用。那一年,他收到矿工集体签名的感谢信,这也许是某个粉丝组织的活动,但矿工们确实是真心的。签名的人当中有一半不识字,用X代表名字。

怎么奖励戴维呢?他居然谢绝了专利的建议。荣誉滚滚而来的时候,却出了个岔子—纽卡斯尔市一个叫斯蒂文森(George Stephenson) 的工程师说矿灯是他发明的,戴维抄袭了他。他展示了自己早先做的模型,的确,跟戴维的早期版本看上去很像。舆论大哗,作为名人的戴维,受指责也是最快的,公众不分青红皂白,齐声指责他欺世盗名。难得的是,当地的一个哲学和文学学会并没有一味力挺自己人斯蒂文森,而是客观地审视了两人的作品,指出它们仅仅是外形类似而已,工作原理完全不同。公众没耐心听解释,仍然不分青红皂白,戴维名声大损。斯蒂文森其人还很坦荡,冷静分析之后,宣布两者确实不同,自己的灯没有化学反应,只是加了保护隔层而已—再说他也没有戴维爵士那种奢侈的实验条件。不过,他的灯确实已经被本地矿工使用,评价也不错。本地人以他为自豪,他在工程史上留下了名字。不用说,戴维十分生气,私下不断攻击斯蒂文森。

戴维对金钱并不贪婪,但极爱虚名。他和柯勒律治的友谊渐渐冷却,柯勒律治抱怨他越来越虚荣。他雄心勃勃,不怕困难(做实验多次受伤都没有退却)。年纪轻轻,他已经是全欧洲最著名的科学家之一,还封了骑士。他一心盼望被当作“人类救星”写进历史。也许真的做到了,“戴维安全灯”尽管早已被LED灯替代,但人们不会忘记他。他的成就还包括笑气、电解制取金属等等。可惜,虚荣的本性在声名之中越来越凸显,他在日后当上了皇家学会会长,其间对法拉第的压制、陷害是英国科学史上的著名丑闻。他跟珍妮的感情也逐渐破裂得不可收拾,但没有离婚,而是在一所大房子里分居。

三

在今天,热气球虽未绝迹,但已经不是一种活的文化,热气球的历史也已经跟今天的航空活动脱节。但热气球升天本身,曾经是一种科学探险—十九世纪初,英国虽然还没有科学、科学家这类确定的称呼,种种格物致知却是文化时尚。热气球的参与者不一定是大科学家,但都是好奇勇敢之士。

本书作者赫尔姆斯对热气球情有独钟,他甚至自己参与了几次,还谈到一次“格外浪漫”的飞行,夜间降落在乡下的田地里,挤到一群叽叽咕咕不高兴的猪当中。他不仅在这本书里专用一章来讲这些“气球人群像”,后来还写了一个大部头《向上降落》(Falling Upwards),是十九世纪欧洲人热气球升天的“通史”。话说这书名,我猜可能来自《圣经》中这句约伯的话:Man is born to trouble as sparks fly upward.

一七七六年,英国科学家凯文迪许发现了氢气的性质之后,很快就有人提出氢气球也许能助人飞天,但并没有立即应用。最早的做法是,气球下面挂一个篮子烧着火,热空气让球体膨胀,气球就可以上升,能带两公斤重量。一七八三年,法国的蒙戈费耶尔兄弟第一次把一只羊、一只鸭子和一只鸡送入空中,三个“小伙伴”平安返回。

一个更大的飞行计划正在法国筹备,路易十六让死囚犯试飞。但物理教师德·罗西埃(de Rozier)自愿带同伴飞上天空—他辗转托熟人,请王后说情,国王才答应。在几千人伸着脖子的目睹之下,气球飘移八公里后成功降落。两年后,他尝试飞越海峡,气球是“混合式”,装备上吸收氢气球和热气球的特点。一般来说,气球无法控制航向,罗西埃打算解决这个致命缺陷,让操作者能够顺风控制航向。此时,他欠赞助商不少钱,被要求带上“法国之荣耀”的旗子,在一个明知不合适的坏天气,出发了。在上升前的最后时刻,他劝说一个同行者放弃。未婚妻苏珊死死劝他别去,他回答说:“看在上帝的分上别再说了。已经太晚。哪怕死亡,我也得出发。”气球上升,迅速达到五千英尺,向大海飞去,可是因为风向,又飘回海岸。它在降落,看上去不祥。拿着望远镜的人们看见罗西埃仍在镇静地操作气阀。不知为什么,气球正在喷射火星。一团小小的黄色火焰蹿出来,氢气泄漏了,气球看上去像一朵绽开的云,不断下落。人们听见罗西埃大呼地面上的农民闪开,自己跳下去—为减轻重量。两人都摔死了,尸体破碎不堪。怀孕的苏珊晕倒在地,几天后自杀。

这是有史以来第一例丧命的气球事故,公众震惊了。有人去调查原因,发现很可能是因为气球受热膨胀太快,罗西埃极力去按阀门的时候,静电引起了火苗。

当时典型的热气球,球体是由丝绸和橡胶制成(易燃,可是没有更好的替代品),靠吊篮内的燃料燃烧保持一定量的热空气,本身就有失火的危险,不过回报也是无可替代的。最早使用氢气球的查尔斯博士回忆道,“那种上升时的快乐,没有任何体验能与之相比。飞离地球,把一切烦恼甩在身后,那不仅仅是愉悦,而是狂喜。”“我是唯一一个在一天中看见两次日落的人。”“空气很冷,耳朵和下巴都冻得痛楚,但我坚持记录,直到手冷得不能握笔。”另一个飞行者杰夫里斯回忆道,“那种鸟一般的视角太美了。”天堂般的宁静之下,山丘变平,大地则变成一幅彩色地图或者地毯。

气球升天渐渐成了时髦之事,让公众尖叫,让某些人出大名,漫画书上还出现了女人们拖着男人上气球的形象,也出现了这么个词语—ballomania(气球狂)。

英国人坐不住了—当时英国境内著名的飞行者都是外国人。此时本杰明·富兰克林等人已经预感英法的气球竞争会变成一场“军备竞赛”,法国人会组成气球部队,从空中入侵英国的日子不远矣。一七九四年,法国人确实用气球观察过奥地利军队,化学家拉瓦锡为军队解决了廉价获取氢气的问题,但因为种种原因,拿破仑的军用气球从未成真。直到多年后的美国内战,气球才用于军事。英国国王乔治三世写信给皇家学会,考虑是正式支持一下气球呢,还是让人自己去折腾。班克斯犹豫不决,不确定这东西有什么用。民间的气球狂热,还是在英国悄悄掀起了,小型气球蘑菇般四处盛开。还有人搞出“气球学校”,提供气球娱乐,让小提琴家飞上去在空中拉琴,还有杂技演员在空中表演。不过罗西埃的事故,让英国更保守了。

第一个飞天的英国人是萨德勒(James Sadler)。一七八四年,他的气球上升到三千六百英尺,成功降落。之后他出过事故,受过伤,但还是完成了几次重要的飞行。萨德勒的粉丝,包括年轻的诗人雪莱。他把气球视为自由的象征,还让妻子缝了个小小的丝绸气球,带着他的《权利宣言》小册子,飞到空中。柯勒律治、华兹华斯都在诗中提到气球升天的景象。萨德勒的儿子继承父业,却在事故中摔死。心碎的父亲再也没碰过气球。气球让有的人名利双收,但也有人因为投入过多或者受伤,下半生贫病而悲惨。

十九世纪的气球探险,基本就终结于此。因为无法控制航向,很难有技术上的价值,只能供人娱乐和冒险。不过,能够抵达的高度极限也是有价值的,比如一个法国人飞达两万三千英尺,这在当时是人类能够保持呼吸的极限高度。一路对云雾、风向的观察,都是宝贵的气象学资料。自此,人们对“大地”有了新鲜的视角—有趣的是,并没有让人立即认识“天堂”,而是把大地看得更清楚:道路与河流,自然与人,森林与田野,露出空前清晰的脉络。气球还渐渐成为文化中希望和奇迹的象征,雪莱写道:“为什么我们至今对非洲如此无知?那第一个升天的气球,垂直地映下影子,笼罩在这片不快乐的土地上。它终将映照每个奴隶,并永远地消灭奴隶制。”

四

十九世纪,法国的医药是最先进的,英国人正努力获取一席之地。皇家学会会长、以挖掘贤能著称的班克斯一直期待医药界的年轻才俊,不久他发现了一个合适人选,劳伦斯(William Lawrence)。此人日后将引起对“生命力论”的大挑战。所谓生命力论,如今已经是个历史词汇,它认为生命体有一种“特殊”的物质,跟非生命体有本质区别,它有自己的“生命能量”和“生命活力”。生命力论活跃的时间很长,不仅因为符合人们的观察,更符合社会期待,比如它背后的“灵魂”说,正能体现社会中的等级认识,“植物渴望成为动物”,“动物渴望成为人”,“人渴望成为‘时代灵魂(Zeitgeist)等等”。

拥趸之一,就是当时著名的外科医生阿伯纳什(John Abernethy)。此人治好过柯勒律治的鸦片瘾,也是劳伦斯的恩师。巧的是,阿伯纳什为柯勒律治治病的时候,劳伦斯正为另一著名诗人、年轻的雪莱治病,同样很有成效。劳伦斯等到机会,在讲座中抛出了大胆的想法:生命体也是物质,神经过程是大脑的一种进程,生命体不过是一个复杂的物质组织罢了,“在这一点上人和牡蛎没有区别”。这在当时几乎是一颗炸弹,让人“三观”尽毁。阿伯纳什等人都抨击他的“物质主义”会毁掉人类社会的道德,不过也有支持者将他跟伽利略并论。论战升级,也和任何论战一样,渐渐转向人与人之间的敌意,师生撕破脸皮不说,学生也纷纷站队,两人各自的讲座成了战场。对生命的基本认识,这可不是小事,无论在当时还是现今,都会牵扯到社会、政治、神学等根本问题。这对浪漫时代的人,尤其是孜孜寻求人生意义的作家,实在太难接受—人类拥有弥尔顿、牛顿那种想象力,怎么可能跟牡蛎没有区别! 一时间,诗人、画家们代表的“想象力”和牛顿代表的“分析”站成两派,前者认为科学必将导向无神、无趣、简化世界。柯勒律治对科学很有兴趣,专门去了解彩虹的形成,但他仍然牢牢抓住“生命力论”,同时渴望寻求科学和艺术的和解。

在这场文人和科学家之争中,倒诞生了一部可以说真正体现“时代精神”的作品—诗人雪莱的太太玛丽的《弗兰肯斯坦》。贵族弗兰肯斯坦创造了怪物,给了他生命,而他惹了太多麻烦,又有太多要求,弗兰肯斯坦也没办法摆弄他了。在今天,这只是个一般的神话故事,在当时的英国,却不小心承载了太多的科学隐喻。人弄出了科学,它越来越强大也越来越丑陋,人怎么驾驭它?它出生时粗糙而野蛮,但竟然学会了读书和做饭,更可怕的是,学会了同情,有了孤独感和对伴侣的渴望。

医生劳伦斯的一些名言出现在小说中,事实上,小说的不少想法也正符合劳伦斯的意思:大脑是生理性的存在,世上并无凌空的“心灵”。故事出名了,劳伦斯医生却已经无法承受社会压力。他在一八一九年就撤回了自己充满“邪说”的手稿—《人的自然历史》,但默许书商查理(Richard Charlie)“盗版”发行,书迅速风行,查理鼓励他不要放弃思想自由,去世前同意将尸体供给劳伦斯解剖。然而到一八二九年,劳伦斯却站到了保守派一边,他收回了自己叛逆的言论,去跟老对手恩师阿伯纳什求和。医学生涯的尽头,劳伦斯获得了各种荣耀和尊重,可是—他真的失去了自己的“灵魂”。

当然,灵魂、精神之论,从来没有非黑即白的定论。先人的困惑,同样在追索我们的回答。

五

一八一七年十二月二十八日的寒冷冬夜,画家海顿(Benjamin Haydon)在自己家里请济慈、华兹华斯和兰姆吃晚饭。背景是,当时不少人都认为,被称为“湖畔诗人”的几位,柯勒律治、骚塞和华兹华斯,后来又加上兰姆等人,强烈反对一切科学的进步,尤其猛烈炮轰劳伦斯的“无灵魂论”—这当然并不完全是实情,应该说更可能是脸谱化的公众舆论。

话说海顿,专项是历史人物画。济慈、华兹华斯和兰姆这三位来访,本是祝贺海顿的油画《基督进入耶路撒冷》即将完工。海顿是个原教旨的教徒,本人确实有这样的态度:渴望展现宗教对艺术和科学的征服。画大概是这样的:耶稣进入耶路撒冷,被热情的信徒簇拥,远处角落里坐着略被丑化的华兹华斯、牛顿和伏尔泰,这样说来,画作代表了海顿对怀疑论者的宣战。晚餐的餐桌上,作家们八卦了一下别的作家,各自踱步朗读自己的诗,然后开始尽情嘲笑科学,来了个缺席审判。济慈又说牛顿把彩虹简化到棱镜里,破坏了它的诗意。按《奇迹时代》作者赫尔姆斯的意思,济慈未必不理解牛顿的发现其实完全可以激发新鲜的诗意,只是谁也不愿承认。这些醉醺醺的玩笑以作家们的皆大欢喜告终,细节都被海顿写到日记里。食物的细节没有记录,不过《不朽的晚餐》的作者按当时的绅士晚餐习俗和几位客人的口味帮我们构想了这样一顿晚餐:第一道菜包括海龟汤和鱼;第二道菜有“甜面包”(实际是小牛胸腺)、蘑菇和小肉饼;然后是甜食,比如浮岛(蛋白浇头的蛋糕)、牛奶冻等等。饭后,三人倚靠在炉火前,海顿以画家的敏感直觉捕捉到这个瞬间:三个文学天才正好坐在他画作的“基督”俯视之下,被轻轻跳跃的火苗映照。

本来是一次普通的友人小聚,也许是因为客人的体面和对画作的自豪,海顿把它称为“不朽的晚餐”。碰巧,这个事件被后人视为浪漫时代文化风气的缩影,所以海顿这个被遗忘的画家也一再出镜。此人后半生其实很不幸,潦倒、欠债,自杀而终。

那么,科学家怎么想呢?柯勒律治说过“五百个牛顿才能抵得上一个莎士比亚”,上下文是他坚信人的灵魂。戴维激烈地反对,“阿基米德、培根和伽利略都把人类文明推进了一步,比政治家、宗教领袖和艺术家都更有力量。”戴维还认为培根对人类的贡献超过莎士比亚,牛顿则远超弥尔顿。“科学家让人类的头脑在依赖事实的过程中学会了精确的习惯,也扩展了类比的能力。”“化学研究始于快乐,中途获取知识,最终指向真理和用途。”这些文字是他在不久于人世时写下的自传—有史以来第一部科学家自传。此时他离家远行,跟太太珍妮因为分别而关系缓和。最后的日子,他恳求珍妮来陪伴一下,珍妮来了,竟然带来一本精心印制的小书—戴维为自己终生的爱好飞蝇钓所写的书—给了他巨大的安慰。他在最后的日子里未减对科学的热情和勇气,也没忘记写诗的爱好。不久后,戴维死于中风。

这是一八二九年。科学和艺术,仍在寻求和解。这个时代的科学家还有办法略缓焦虑:他们相信这一切都是神的设计。所以,宗教和科学并没有尖锐对立,不是吗?这个信念支持了探险家帕克、科学家法拉第,还有许多人;可另一方面,科学家们又不断遭遇宇宙之辽阔,也就意味着神的遥远。世界一边变大(人的认识增加),一边变小(神秘不确之物简约为科学发现带来的一般性)。在一个“星际旅行”的时代,我们又该用什么说服自己?

参考文献

1. The Age of Wonder: The Romantic Generation and the Discovery of the Beauty and Terror of Science, 2010, by Richard Holmes.

2. The Immortal Dinner: A Famous Evening of Genius and Laughter in Literary London, 1817—2002, by Penelope Hughes-Hallett.

3. The Immortal Evening: A Legendary Dinner with Keats, Wordsworth, and Lamb, 2014, by Stanley Plumly.

4. Falling Upwards: How We Took to the Air: An Unconventional History of Ballooning, 2014, by Richard Holmes.

5. The Balloonists: The History of the First Aeronauts, 2006, by L. T. C. Rolt.