李渔戏剧语言的美学特色

贺志朴

摘要:李渔用“街谈巷议”“直说明言”界定戏剧语言接近生活语言的独特之处,他重视宾白的叙事功能,在戏剧中通过宾白刻画了丰富生动的人物形象。李渔的作品属于喜剧,他让言语从公共语义中滑脱和游离,创造出滑稽和诙谐的审美格调,迎合了市民阶层的趣味。但是,李渔未能从理论上明确生活语言和艺术语言的边界,他的恶作剧式的语言偏离了喜剧的基本定性、突破了语言使用的文明边界,损害了作品的审美品质。

关键词:李渔 ;戏剧作品;语言

中图分类号:I206文献标识码:A

文章编号:1005-6378(2015)05-0050-06

DOI:10.3969/j.issn.1005-6378.2015.05.008

清代美学家、剧作家李渔的10部戏剧作品辑录为《笠翁十种曲》。明清时期,作为主要文学形式的小说、戏剧要强化叙事功能,其语言的生活化、叙述方式的通俗化成为时代的特色。在《笠翁十种曲》中,李渔让生活语言进入艺术,在艺术的界域修正生活语言,表达了对生活新的感受和理解,展示了语言的美学特色。同时,他的戏剧语言也包含着需要进一步明确的理论问题。

一、生活语言和艺术语言的边界

在《闲情偶寄》中,李渔明确区分了戏剧语言和诗文语言。他说:“曲文之词采,与诗文之词采非但不同,且要判然相反。何也?诗文之词采贵典雅而贱粗俗,宜蕴藉而忌分明;词曲不然,话则本之街谈巷议,事则取其直说明言,凡读传奇而有令人费解,或初阅不见其佳,深思而后得其意之所在者,便非绝妙好词,不问而知为今曲,非元曲也。”[1](《词曲部上·贵浅显》)①

就是说,诗文和曲文要判然相反:诗文要典雅、蕴藉,曲文要粗俗、直接而分明。曲文取自“街谈巷议”,使用的是市井语言,在叙事时“直说明言”,使人一读就懂、明白如话。李渔认为,在这方面的成功者是元曲,元曲的语言符合这一标准,元曲“绝无一毫书本气”“有书而不用”,元曲文词“皆觉过于浅近,以其深而出之以浅,非借浅以文其不深也。”不成功之作是“今曲”即当下的曲文,今曲“满纸皆书”“心口皆深”,做不到一读就懂、一听就明。

“街谈巷议”的语言是真切的本色语,是“在家”的语言,不同于经过包装、“外出度假”的抽象义理语言,也不同于典雅蕴籍的诗文语言。它在市井生活中交流,也在艺术中使用,在生活和艺术这两个领域它的意义和形式是共同的,这就使得生活语言直接进入艺术成为可能。可以从某些语词在其他文本中的使用看到这一现象。

比如,“现世宝”是指出丑、丢脸、不成器的人。在《儒林外史》第三回,范進中举人之前岳父骂他有“我自倒运,把个女儿嫁与你这现世宝穷鬼”的话[2]21。在李渔的戏剧中也有类似的使用:“现世宝,现世宝,你看又不中看,吃又不中吃,为什么不早些死了。”(《奈何天·惊丑》)

又如,“大模大样”是指态度傲慢、目中无人的样子。明代王世桢在《鸣凤记》第二十三出:“又见他烈烈轰轰,呼呼喝喝,大模大样,前遮后拥,把那街上闲人尽打开。”[3]83《儒林外史》第十八回:“见上面席间坐着两个人,方巾白须,大模大样,见四位进来,慢慢立起身。”[2]122李渔:“既然如此,你们平日为何大模大样,全不放我在眼里?”(《比目鱼·狐威》)

再如“今早”是今天的意思。元杂剧《桃花女》楔子:“到今蚤日将晌午,方才着我开铺面。”又:“不想你今早果然无事回来。”[4]4763《二十年目睹之怪现状》第九十一回:“今早奴进城格辰光,倒说有两三起拦舆喊冤格呀!”[5]747李渔:“今早有几个朋友约我一同去看,我有些笔债未完,叫他先去。”(《比目鱼·耳热》)

河北大学学报(哲学社会科学版)2015年第5期

李渔所说的曲文取自街谈巷议,是从基础性的来源上说的。从这个角度看,即使典雅、凝练的诗文语言,也可以追溯到生活当中百姓的语言。不同之处在于曲文比诗文更加直接地取自街谈巷议。但戏剧是一种艺术形式,它的语言毕竟不能“直接”来自街谈巷议、把生活语言原样不变地搬到戏文中,而是必须对它进行改造:或者对它本身进行改造,或者对它所处的语境进行改造,使之和街谈巷议的语言进行区别,符合艺术的要求。实际上,在李渔的戏剧作品中到处可见对生活语言改造的现象。

比如,夫妻之间的对话,虽然通俗易懂,但在戏剧中已经改造过:“(旦)恭喜相公,秋闱首捷,春榜先声,裙布荆钗,忽然生色。(生)多亏娘子才德兼长,内外并理,小生专心举业,才得成名。”(《怜香伴·随车》)

又如,有人与否的询问也不可能像生活中那样简单、直接,而是放在戏剧语境进行:“(丑上)投生不如奔熟,送旧可以迎新。里面有人么?”(《蜃中楼·望洋》)等等。

对语言本身和它所处语境的改造,就在生活语言和艺术语言之间划了一条分界线。如果说,《牡丹亭》等戏剧语言更多地适应文人情趣、远离了百姓的语言,其生活语言和戏剧语言的界限是自明的,那么,在李渔这里,则让这两种语言的分界线有了一定的模糊性,在分界线上出现了相互接近的情形。但李渔没有、实际上也做不到取消这条界限。原因在于,艺术一定根据自身的规律对“街谈巷议”的语言进行提升,使之符合艺术的惯例和习俗。同时,李渔具备文人身份,这是他进行戏剧的创作的必要条件,而戏剧毕竟不同于生活,只要戏剧和生活的界限存在,戏剧语言和生活语言的界限就不会消失。因此,李渔打破诗文语言的抒情传统、强调戏剧语言的通俗性、使戏剧向世俗大众的生活趋归,在文人及其使用的语言方式中突显文化新质,展示了一种明白如话的审美风貌,但这并不意味着生活语言和戏剧语言界限的消失。

二、人物刻画和喜剧定性的背离

戏曲中的对话,包括“曲文”和“宾白”。“曲文”是“剧诗”,它更多地具备诗和音乐性因素;“宾白”是“剧话”,它更多地具备叙事和口语化特征。在传统戏曲中更注重剧诗,剧话处于附庸地位,故称“宾”。李渔强调了宾白对人物个性的塑造和叙事功能:

“言者,心之声也,欲代此一人立言,先宜代此一人立心,若非梦往神游,何谓设身处地?无论立心端正者,我当设身处地,代生端正之想;即遇立心邪辟者,我亦当舍经从权,暂为邪辟之思。务使心曲隐微,随口唾出,说一人,肖一人,勿使雷同,弗使浮泛。”(《词曲部下·语求肖似》)

“代此一人立心”,就要着意揣摩人物在各个情境中的口吻,使宾白更贴近和反映生活,突出戏剧的叙事性,把人物的姿態、观念活灵活现地展示在观众面前。在剧作中,他是这样做的。

比如,《比目鱼》中的旦角刘绛仙,教导女儿戏场上的演技,还传授她应付特殊观众的三句秘诀——“许看不许吃,许名不许实,许谋不许得”。原因在于:“但凡男子相与妇人,那种真情实意,不在粘皮靠肉之后,却在眉来眼去之时,就像馋人遇酒食,只可使他闻香,不可容他下箸;一下了箸,他的心事就完了。那有这种垂涎咽唾的光景来得闹热。”(《比目鱼·联班》)这几句话刻画了一个戏场的淘金高手。

在这里,宾白已没有字句的长短平仄,而是使用贴近日常生活的语言,把人物隐微的心曲随口说出,在刻画人物方面取得了突出的成果。

在李渔的戏剧中,宾白所占的分量不少于三分之二。宾白在叙述事件、交待因果、塑造人物的同时,常常需要打趣助兴,为生活增加乐趣。这种打趣助兴的职能,多由“丑”“净”二类角色完成。“丑”的职责就是打趣助兴,“净”作为“优中最尊”者,也要通过语言和动作来调笑讽刺。在李渔的戏剧中,“丑”和“净”出场频次较高,甚至成为戏剧的主角(如《奈何天》中的阙素封),他们的打趣助兴达到了无以复加的程度。

从人类中心主义的角度看,人比动物高级、有尊严。在童话中把动物拟人化,使动物像人一样具备了情感和道德观念,实际上是制造了一种审美距离,以动物为喻使道德观念和情感意义变得更加纯粹和可信。在社会中把人动物化往往意味着亵渎和人格上的污辱。如果是主动的亵渎,则意味着一种自虐式的打趣。在李渔的戏剧中,通过丑和净做自虐式打趣,是语言使用上的一大特色。如《玉搔头》中有这样的宾白:

“(丑)小子姓朱。(老旦)请坐。(净扯副净背介)想是来做媒的了,不要让他,竟坐上去。(上坐介)(丑)二位逊也不逊,居然上坐,也忒煞自尊了。(净、副净)你姓猪,我们姓牛、姓马,牛马大似猪,该是我们坐。(丑)我且问你,当今皇帝姓甚么?(净、副净)姓朱。(丑)又来,皇帝的姓倒不大,你们这些畜类倒大起来?(净)好骂,好骂。”(《玉搔头·篾哄》)

在形式中包含无意义的内容,是喜剧的特点。在这段宾白中,不仅一般人的形式包含着动物的内容(姓氏指向动物),而且皇帝的形式包含着动物的内容(姓氏指向动物)。通过内容和形式悖谬否定了角色的外在价值,谐笑者和所嘲对象合一,带有恶作剧的特征。

通过丑和净的宾白制造恶作剧,能够引发观众广泛的笑声。《蜃中楼》中的泾河小龙,首先从形象和动作上就充满喜剧元素:他垢面鼻涕,如呆如痴,龙王问他年龄,他三翻其手,再竖一指,问他属相,他以爬到老父背上来应对。老龙和他商议婚嫁之事,他更是痴话连篇,胡搅蛮缠,丑态不断,显示了其性情和年龄的极不协调,言语和行动的荒诞不经。

在宾白中使用世俗语言打趣助兴,是李渔的戏剧追求。但是,在打趣的过程中粗俗以至于调笑过度的情形也难避免。比如,上文所引《玉搔头》的宾白中对牛、马、朱等姓氏的调侃难免过分;《蜃中楼》中泾河小龙的宾白则伤害了父母子女之间的伦常关系。亚里士多德指出,喜剧是一种不至于引起痛感的丑陋和乖讹。过分的调侃和对伦常关系的伤害则引起“痛感”,背离了喜剧的一般定性。以粗俗的语言取悦观众,也未能做到雅俗共赏、易于观听。

三、公共指称的延展和形变

语言是一种结构、惯例和习俗,它存在于个人的意志之外、为社会所接受,它保证了言语活动的可能性。法国语言学家索绪尔认为,语言“既是言语机能的社会产物,又是社会集团为了使个人有可能行使这机能所采用的一整套必不可少的规约”[6]30。作为一种理性结构,语言固化了其中各语词和句子的基本意义,使人之间的交流成为可能。同时,言语具有个人性,它可以暂时游离或拓展语词和句子的基本意义,如口头言语会出现错乱、失语,并且可以书写,“口头言语活动的各种错乱跟书写言语活动有千丝万缕的联系”[6]32。在口头(或书写)的言语中有意或无意的口误会产生喜剧效果。喜剧效果产生于词义从语言系统中的“滑脱”或“游离”。在李渔的戏剧中,语义游离的形式是多种多样的。

首先,有成句和语境的变异。诗歌、成语一旦在语言系统中广泛传播和认同,就形成了它自身的特定语境和明确意义。成句的变异,可以是语词的声音、意义、节奏等多方面的变化,这种变化使成句在语言系统中的语义和它游离之后的语义之间形成对照的关系,以语言系统中语义的松动产生审美趣味。

在《风筝误》中,韩世勋在被逼娶亲的前夜,因误将明日的佳人认作是昔日丑妇,因而决定“虽然做亲,只不与她同床共枕”“准备着独眠衾,孤栖枕,听他哝哝唧唧数长更”,并切齿道:“丑妇,丑妇!我叫你做个卧看牵牛的织女星。”这句曲词本自唐代诗人杜牧的《秋夕》诗:“天街夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”[7]128清人杨恩寿评道:“本是成句,略改句读,用意各别,尤为巧不可阶。”(《续词余丛话》卷二)[8]305“巧”就产生于语言意义的游离。这种游离生动地显现了韩世勋嘲骂詹淑娟的神情,以牵牛星与织女星遥隔天河可望而不可及作喻,也是准确有趣的。在这种游离中,“看”的主角发生了变化:杜牧诗句中是作者引导读者看天上的牛郎星和织女星,是审美的静观;在《风筝误》中,是丑妇(相当于织女)看牛郎,是饥渴中的期待。这就把文化意义上的爱情诉求转换成世俗视角的欲望表露。

又如,“家停四海鱼盐客,门泊诸夷宝贝船”(《蜃中楼·望洋》)由杜甫的绝句“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”[9]251滑脱而来。在杜甫的诗句中,是家和外面世界的相通,是有限的个人因连接无限时空而体验完满;到了李渔的戏剧中,则已完全商业化,把审美的哲思转换成一个熙来攘往的世俗社会。

其次,有成语的变形,它表现为语言形式和内容之间的游离。成语在语言系统中的形式和内容是公共性的,公共性是成语使用的基础。这种游离保留了它的公共性形式,用其他内容的公共性置换其原有内容,从而产生新鲜感。在20世纪晚期中国改革开放的语境中,广告活动中大量“妙”改成语的变形属于“翻新”,它可以创造暂时的记忆点并实现特定的传播效果,同时,它指称着商业活动对语言系统的解构,构成了商业社会独特的喜剧景观。

在李渔的戏剧中,有这种拆字式的翻新,如《奈何天》中“(阙里侯)自从祖上至今,只出有才之贝,不出无贝之才。”也有通过句读的改变使成语变形,实现内容的置换,如在《意中缘》中,是空和尚憧憬着骗取杨云友到手后的情景,他喜不自禁地咬文嚼字道:“不但洞其房而花其烛,还要金其榜而挂其名。”在《比目鱼》中,钱万贯骄矜他这位“大大的财主,小小的乡绅,也尽做得过”,同时扭捏掉文:“难道不叫我顶其肚而摇摆,高其声而吆喝者乎?”李渔在“洞房花烛”“金榜挂(题)名”“顶肚摇摆”“高声吆喝”等成语中,镶嵌进“其、而”二字,把这几个成语使用所关联着的学问,置换成胸无点墨却要附庸风雅的丑态,增添了许多笑料。

再次,语词的延展,摆脱已有的词义以及它与语境的关联,通过挪移、借用等手段,创生出新的语汇及其语境。李渔在对语词进行延展中,因未加斧凿自然天成,而趣味横生。

《比目鱼》中的慕容介:“只因有心辞官,要辞个断绝,不要辞了官头,又留个官尾。”给“官”创造出了“头”和“尾”,是口语中极其自然的事,却对现实有着较强的讽刺意味。又如,在《玉搔头》中围绕“篾”字的延展。篾片,是指劈成条的竹片、芦苇、高粱皮等,篾青是竹子的外皮,篾黄指竹子外皮以里的部分,也叫篾白。另,还有篾工、篾刀、篾匠等等。明末清初时富家豪门的帮闲清客,被称为“篾片”。在《玉搔头》中,李渔使用了这一语汇:“(净)……我看你这个模样,想来也是个篾片么?……(副净)你去问一问了来。我们是太原城里,有名的帮闲头目,一个叫篾青,一个叫做篾黄。”在这一出中,李渔除借用和挪移篾青、篾黄外,还创生了管篾片的“篾王”(帮闲清客头目),以及篾家属、篾纱帽、篾丝等,并且还有“原来贵处的篾片竟是竹鞭做的,这等来得结实”这样的妙语,这就以“篾”字在经验中和文化中的语义为基础,在新的语境中对它进行延展,呈现了一众帮闲清客的群像,强化了作品的喜剧效果。

最后,语言指向的变异。语言在使用中有其固有的行进指向,它和人的思维进程相对应,成为一种经验或习俗中的存在。语言指向的变异,是指通过回环、重复等手段改变或突破了它的原有指向,造成思维进程的偏离或递转,打破经验中预设的“期待”,产生新奇的效果。

在《怜香伴》中,丫环描述曹语花:“(贴旦)好笑我家小姐,自从那日在雨花庵与范大娘结盟回来,茶不思饭不想,睡似醒醒似睡。”“睡似醒醒似睡”这六个字用回环的形式实现了白天和黑夜的全覆盖,表述了曹语花茶饭不思的情感状态。还是《怜香伴》,写周公梦“(摊书看介)一行才勉强,双眼已朦胧。只恐周公梦,又要梦周公”。周公梦和梦周公又是回环的形式,强化了周公梦不学无术的滑稽样态。

语言指向的改变带来形式上的趣味,也意味着不同语境中的意义。李渔的《奈何天》,单从名称上看就带着丰富的哲学意味。奈何即是无奈。面对天道有常,人无可奈何;面对时间流逝,人无可奈何;面对命运的搬弄,人也常常无可奈何。短暂和永恒、有情和无情是一个永恒的人生话题。在《奈何天》中,丑角阙素封对自己的长相、三位妇人对自己的命运和环境都属无可奈何。《奈何天》有云:“奈何人不得,且去奈何天”。又云:“饶伊百计奈何天,究竟奈何天不得。”这里也是通过回环的形式,以表面上的轻松和俏皮表明李渔对无可奈何的命运的一声叹息。

四、语言标准的文明维度

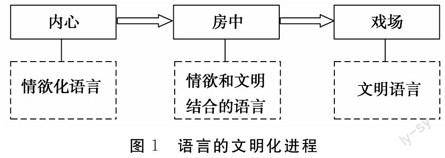

戏曲植根于民间,在明末清初的商业化氛围中,其语言的通俗、媚俗甚至恶俗是普遍存在的问题。比如,在江南发展较快、影响较大的花部诸腔被认为“音调粗俗,词句鄙俚”[10]554,其他如弋阳腔等也存在粗俗的问题,乾隆四十五年江西巡抚郝硕在查办戏曲的奏折中说:“查江右所有高腔等班,其词曲悉皆方言俗语,俚鄙无文,大半乡愚随口演唱,任意更改……全家福所称封号,语涉荒诞,且核其词曲,不值删改,俱应竟行销毁。”[10]557李渔也描述过这种现象:“观文中花面插科,动及淫邪之事,有房中道不出口之话,公然道之戏场者。”(《戒亵淫》)就是说,在私密的“房中”也羞于道出口的话,被搬到了舞台上。语言的公共標准包含着文明的维度,当它说出来的时候,要受社会理性的制约,其文明化进程见下图。

图1语言的文明化进程

语言在意识中和原始的情欲有更紧密的关联,不需要文明法则的约束;在私密的“房中”有“他者”存在、要“说”出来就有了文明的要求;一旦到了戏场,它就要完全接受理性法则的制约,按照文明的标准来表达。因此,把房中的话道之戏场,就产生了语言和它使用场所的乖离,因背离道德要求、有伤风化而受到批评。

在《闲情偶寄》中,李渔正确地提出了科诨的美学原则。科诨的惟一目的是发笑,笑是喜剧的基本特征,科诨是实现喜剧效果的手段。李渔认为,引人发笑的媒介有两类:一类是戏语。滑稽的语言和动作(戏语)有很多,其美学原则是语言本身的滑脱、乖谬、矛盾,能够引人发笑;另一类是欲事。戏剧语言离不开欲事,世俗生活也离不开欲事,欲事是世俗生活中谈笑的核心话题①。欲事的谈论必须进行文辞和表述方面的包装,民间百姓的包装能力比较差,当它呈现出来时就比较直接、粗糙。李渔认为,即使使用欲事,也要“善戏谑”、要做好文明的包装:“科诨之妙,在于近俗,而所忌者,又在于太俗。”(《词曲部下·忌俗恶》)

虽然李渔提出了正确的美学原则,但他的作品却受到时人的诟病。清人黄启太在《词曲闲评》中说:“李渔一生著作,绝少雅音。非惟不容附庸妆点也,即所刻《一家言》,备极猥琐错杂,龌龊芜秽,以缙绅盛会,而侈谈床第狎亵之事。自问居何人品,而彼竟津津乐道,昌言无忌。”[11]317这是就李渔在生活中的表现,以及他的作品的总体状况而言。黄启太又说:“词曲至李渔,猥亵琐碎极矣。如杂种委巷小家鬼子,面目青黑,衣冠蓝缕,无足比于人数,故不复置褒贬也。”[11]318这是专就李渔的戏剧而批评。

当然,也有人从词曲的角度为李渔辩护。《清朝野史大观》中说:“笠翁运笔灵活,科白诙谐,逸趣横生,老妪能解。”民国时期学者吴梅说:“翁所撰述,虽涉俳谐,而排场生动,实为一朝之冠。”[11]334“尽管一些读者可能会被他们弄得反感,但是,李渔戏剧的丰富的滑稽性,主要在这些角色中被发现,那里充满了猥亵的语言、粗俗的幽默以及滑稽的讽刺”[12]152。辩护归辩护,李渔的戏剧没有能够避免低俗,甚至露骨秽亵地直接说房中事、制造“春意图”,也是事实。有人说,李渔把“如此淫亵不堪的调笑搬演场上,不仅令‘雅人塞耳,正士低头,而且还可能产生更为恶劣的负面影响”[13]56。这种评价是比较中肯的。

情欲作为文学和艺术创作的内容和动力,得到了当代学术界的基本认同。从某种意义上说,从不同角度对性和侵略的发掘和文明化,是艺术进展的契机和表征。在中国文学史上,由诗而词、由词而曲和小说,伴随着文学样式的转换,其特点是不断地贴近世俗生活,也成为艺术进展的例证。同时,艺术毕竟是文明的有机组成部分,它必须肩负起文明的责任。艺术家在创造新的感受世界的方式的同时,要有意识地去提升大众的审美品位,而不是去迎合大众的低俗趣味,更不能把生活中粗俗的语言直接搬到艺术中展示给受众。否则,艺术品的价值就会大打折扣,艺术家的艺术责任和社会责任就会缺位,其艺术作品也会成为艺术审美的解构性因素。

李渔的喜剧语言虽然注重“雅中带俗,又于俗中见雅”,并提出“戒淫亵”“忌俗恶”(《词曲部·科浑第五》),但他的词曲每有市井谑浪之习,这就突破了语言使用的文明边界、背离了艺术家和艺术品的基本责任,受到批评并为后人引以为戒也是在情理之中。因为,不可能以李漁的淫亵语言去修正理性和文明的原则,只能以文明的原则去纠正和批评李渔的语言使用,并且在这一基本框架之下实现艺术的进展。

[参考文献]

[1]李渔全集[M].杭州:浙江古籍出版社,1991.

[2]吴敬梓.儒林外史[M].北京:人民文学出版社,1999.

[3]王世贞.鸣凤记[M].北京:中华书局,1959.

[4]徐征,张肿,张圣洁,等.全元曲:第7卷[M].石家庄:河北教育出版社,1998.

[5]吴趼人.二十年目睹之怪现状[M].北京:人民文学出版社,1959.

[6]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,1980.

[7]蘅塘退士,等.唐诗三百首 宋词三百首 元曲三百首[M].杭州:浙江古籍出版社,1988.

[8]中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成:九[M].北京:中国戏剧出版社,1959.

[9]李长路.全唐绝句选释:上[M].北京:北京出版社,1987.

[10]周贻白.中国戏剧史[M].北京:中华书局,1953.

[11]李渔全集:第十九卷[M].杭州:浙江古籍出版社,1991.

[12]韩南.创造李渔.[M].杨光辉,译.上海:上海教育出版社,2010.

[13]邱剑颖.李渔戏剧科诨平议[J].艺苑,2009(3):51-56.