潘天寿:士人画家和学者画家

范景中

一

潘天寿离开我们已经将近半个世纪了。在近五十年的时间里,中国的美术界就像这个社会一样,发生了惊人的巨变。年轻的当代艺术家几乎成了世界艺术的宠儿。水墨画家的境遇虽然略为逊色,然而他们中的不少人日子过得依然满满当当,可以说,现代艺术家的生活,比任何一个朝代都好。艺术家不用看买者的脸色,更不会露宿风餐,有时还能保持几分旧时文人的派头,这是值得庆幸的事。可在这繁华景象的背后,人们也时常抱怨学术的粗疏和凋敝,感慨我们伟大的传统正在渐行渐远。这不禁让人心生悲凉。在这个背景上,回顾潘天寿先生,更让人感受到了他的伟大,感受到他生前的倍感孤寂,感受到他的思想多么深邃、多么前瞻。

潘天寿的伟大,在于他身为一个新时代的艺术家,既敏锐地感觉到了时代赋予艺术家的改革使命,同时又坚定地相信,这种改革应当建立在理性的基础之上,应当使传统更加显示出他的光芒,而不是使之暗淡甚至湮灭。虽然他有时也会和同时代的一些政治家、美学家一样,呼唤艺术要有精神、要有力量,但是他决不随声附和。他有具体的改革方案。他的目标那样宏伟远大,他的方案却又那么具体切实。他大胆地把传统放在一个开放的世界中,却又小心翼翼地指出其中的症结所在。

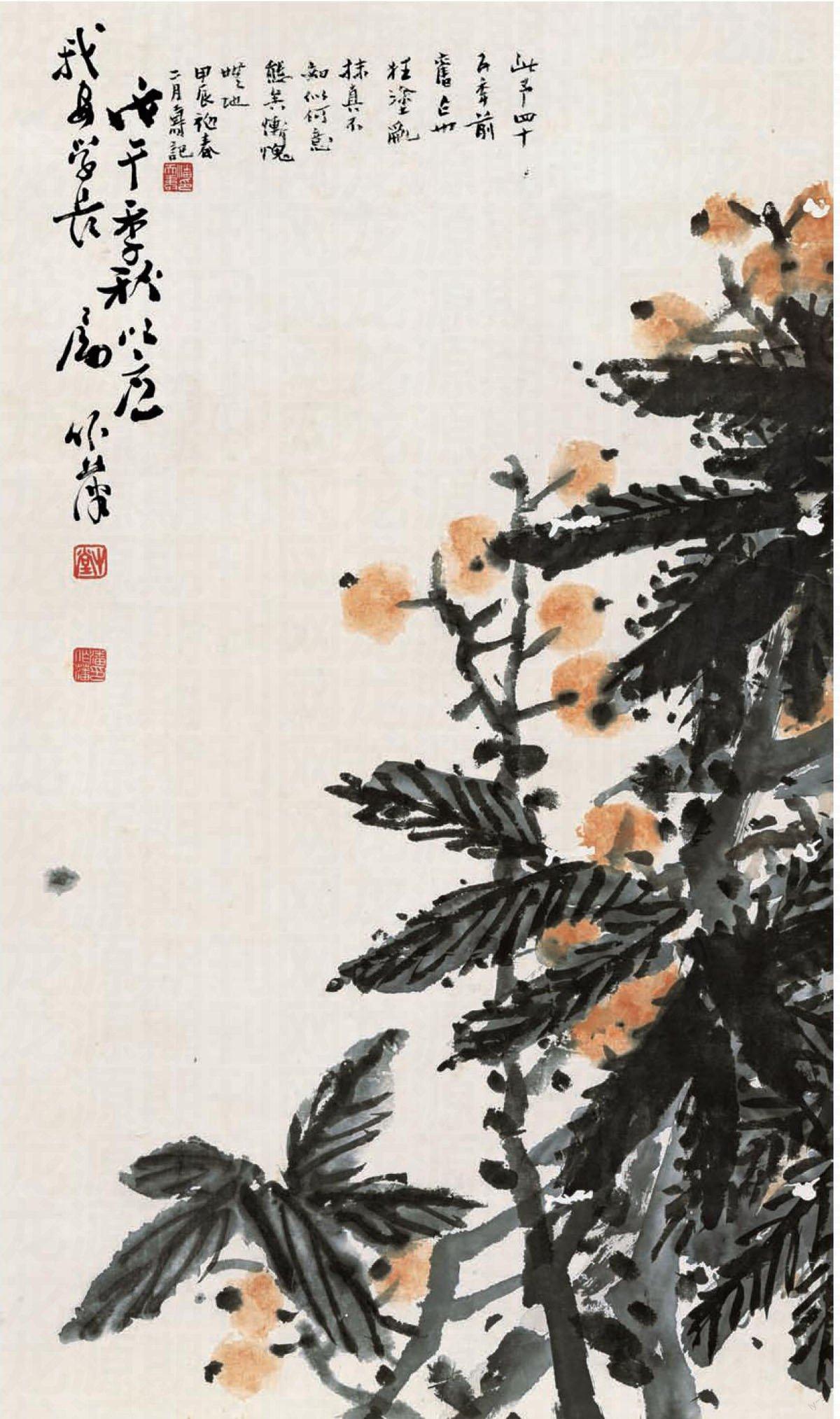

对潘天寿那个时代来说,所有的改革者几乎都要革“四王”的命,就连他本人也数番指责“四王”的流弊。这里我们毋须来详细讨论“四王的功过是非,可以肯定地说,“四王”对于形式问题的探索,自有其艺术史内在的价值,只是在亦步亦趋的末流那里,形式才成了一种简单的技艺,成了一种与画面的境界和意境无关的东西。潘天寿显然不是一个形式主义画家。他在形式方面却极其敏感,极其倾心勘磨,好像是天命授之,又好像是本能所使,形式在他手里,总是高华灿烂,又总是负载了崭新的意义。我们从他的形式中能够看到八大、石涛甚至于浙派画家的光彩,有时他的用笔比他们更加雄健、更加豪放。可让人神奇的是,他的画面却给人以一种毫不松懈的感觉,同时又有一种细腻的历史感以一种大气深阔的气象磅礴开来。潘天寿决不是在传统中小修小补,而是要继往圣之绝学。开后来之精识。难怪我们从他的画中,可以看到这样一些前辈的身影:吴昌硕、赵之谦、郑板桥、金冬心、石涛、石谿、渐江、八大、吴伟、戴进、吴镇、马远、夏圭、巨然、范宽,乃至一些无名氏的宋代画院画家。在他20世纪30年代的作品中,我们还可以清晰地认出吴门画家沈周的用笔、章法乃至取景的特征。这种气局让我们既不能简单地将潘天寿视为一个浙派传人,也不能简单地将他划入反“四王”的行列。很难说潘天寿艺术观念中是否有一些“四王”的因素,但在“集大成”上的努力,他们是一致的。他们都以绘画保卫和延续着中国的伟大文明。只是由于潘天寿的独睿绝识,由于他对西潮冲击下中国艺坛的鲜或满意,而又自视甚严才选择了不同的方案。潘天寿的历史感。大略可以从一个具体的事例中得到说明:他特意到上海聘请陆俨少先生为杭州的美术学院学生授课。而陆先生恰恰是一位沿着“四王”的足迹去追溯传统的杰出画家。可以说。潘天寿的胸襟,绝非区区的门户所能牢笼,他下面的一些话为学者的风度立下了标石:

学术每并存而不背,然文人相轻,自古而然。……究其源,全由少读书、浅研究,偏见渐生,而私心自用矣。

谚曰“学问深时意气平”,堪为时人之药。

学术之路径,千头万绪:学术之途程,深远无极:择一而从,终身许之,尚恐行有不逮。绝非一眼可以看尽,一习无所不会。故知之为知之,不知为不知,方不失学者风度。潘先生是这样说,也是这样做的,他颖识通达,天韵标令,不会以一己的趣味、偏见和私心。去挟制我们的艺术史。

二

西学东渐,让每一个中国学者都不得不重新解释自己的传统。无论是改革派还是保守派,都不得不采用新的术语。文字的语言是这样。艺术的语言同样如此。我们知道,在潘天寿所处的时代,艺术,更确切地说美术,已经成为一个独立的学科。人们开始将中国画,尤其是文人画从它的整体文化背景中剥离开来,当作一种专业的知识。翻阅一下当时潘天寿任教的国立艺专的校刊,能够明显地感受到这种状况。和同时代的学者一样,潘天寿也致力于将这一传统整理成一个更为适合现代社会传播的知识:他在中国画教学中系统地开设构图学的课程。以转换传统的章法说,并用线条的概念重新诠释传统的笔法说。他在这方面获得的成就,几乎超越了所有的同时代人。他的不凡之处在于,他的阐释不仅没有削弱传统的魅力,反而使它在一个更为广阔的语境中显示出一种生生不息的活力。因为他不仅诉诸语词的理论,更诉诸躬身的实践。我们从他后期的作品中明显地看到,“构图”“线条”这些外来的艺术概念,如何被他智慧地融化在章法和用笔的趣味之中。对此,严善錞的文章《线条的趣味与潘天寿的艺术》有精彩的论述,尤其是对潘天寿

绘画中的“矛盾空间”的讨论,让我们领略到潘天寿在艺术形式处理方面的精渺和微密。这样的成就,带给人们的就不只是审美上的无穷乐趣,它还启迪出更高的智慧,让人们仿佛看到这位艺术家挥斥八极,顿挫万类,把山川的灵奇带入了画中的天地,感动乎举世,发而为忠毅的事业:

画事须有高尚之品德,宏远之抱负,超越之见识,厚重渊博之学问,广阔深入之生活,然后能

登峰造极。岂仅如董华亭所谓“读万卷书,行万里路”而已哉?

由此可知,潘天寿艺术的意义远不止于一些形式上的问题,他不会满足那种游戏遣兴的“文人画”。他怀有更高的目标:将道德的力量与艺术的质量联系在一起。这种观念很容易被人简单地理解为政治与艺术的关系,就连潘天寿自己也做过貌似的阐释,但是,我们却不能这样简单去理解,甚至误以为是言不由衷。因为在中国传统的艺术理论中,个人的道德修养与社会的政治伦理之间没有确然的界线。纵观潘天寿的艺术观念和他的创作活动,我认为,他始终把个人道德修养放在一个比社会伦理更高的位置之上,这正是儒家士人的精义所在。因而,也想借此表达一个自己酝酿已久的观念:潘天寿是学者画家。更是士人画家。就学者画家而言,他是现代的、学院派的,因而也是世界性的,他的画面有种神奇的秩序,就像宇宙论者探索先验的和谐那样,他探索了外延之外的存在(Leibniz:Estaliquidpraeterextensionemimoextensioneprius);但就士人画家而言他不仅用艺术去表达“天地有正气,杂然赋流形”,而且他本身就充满了浩然正气。他出生在浙江比较偏僻的宁海,那里不像海宁,名人辈出,可有一位方孝孺,棱棱气骨,巍然天地间,直令山河变色。潘天寿继承的正是这种硬直。方孝孺的讲堂名“正学”。潘天寿的艺术也是正学。看他的画,我总是冒出“先生看山复听水,偶出硬笔相雕镵”(黄景仁《赠白下周幔亭》)的诗句,他的笔,硬得可破坚石,流动在笔下的就是正学之气,或者说士人之气。

简言之,潘天寿融合了学者和士人的两种优秀品质,既现代又古典,在用艺术表现对道德问题的深切关怀上,在用艺术表现对知识的谦虚尊重上,他和近代学人王国维和陈寅恪等站在了同一水平。

三

回到艺术上,我们不妨越过对道德下定义的泥淖,而用一些方便易见的潘天寿资料,简单地描述一下他是如何践行的。他有一句名言说:

有至大、至刚、至中、至正之气,蕴蓄于胸中,为学必尽其极,为事必得其全,旁及艺事,不求工自能登峰造极。

至大、至刚,语出《孟子·公孙丑上》,孟子用它说明浩然之气:“其为气也,至大、至刚。以直养而无害,则塞于天地之间。”朱子解释说:“至大初无限量。至刚不可屈挠。”

这正是潘天寿的人生信念,也是他的艺术信念。从这一点看。他是一位典型的传统主义者。他相信道德,尤其是士人身上弥满的道德,换用一个术语说,他相信心性,相信心性与艺术的一致性。遗憾的是,近时以来,“心性”一词几乎让人觉得大而无当,就像曾经流行的“时代精神”一样。我们这代人,好似已经失去了谈论:心性”的语境。因为这是一个牢牢镶嵌在经学传统中的词语,尤其是发展到了晚近,它或许还关系到甚深微妙的性命修养,关系到道德实践,甚至关系到对整个知识系统的价值判断。潘天寿说过一些质朴的话,我认为,倒为我们阐明了“心性”在艺术中的含义:

作画时,须收得住心,沉得住气。收得住心,则静。沉得住气,则练。静则静到如老僧之补衲,练则练到如春蚕之吐丝,自然能得骨趣神韵于笔墨之外。

这“收心”之说,也让人联系到孟子的思想(《孟子·告子上》:“学问之道无他,求其放心而已矣。”)。

但潘天寿将它落实在一种更为具体的实践上。尤其是到了晚年,他作画越来越少,也越来越慢,有时很长时间,才出笔—二。同时,运笔的速度也跟着越来越缓,越来越内敛。与早年的作品相比,我们可以明显地感到。他让才情慢慢地退居到画面的次要位置,而让学养和心性赫然突现。这种高深的格调。难以表述,此处换用古典的语言或能表达得更确切,其曰:

先生岂以画自名哉!特以其至大至刚之气发于胸中,而应之以手,故不见其有刻画妩媚之态,而端乎章甫,巍巍若有不可犯之色。也只有这样看,我们才能去谈论他的艺术中的骨趣神韵,谈论他的艺术中的心性。这种心性—方面体现在潘天寿硬实的性格上,—方面也印刻在他的署款的别号上。潘天寿自号寿,“寿”字在浙地方言中有背时迂拙之意。潘天寿研究者惯常用老子的理论,将他这种性格与在作品中显现出来的“重”“拙”“大”联系在一起。然而,常常被我们忽视的却是,在这种“广大”气象的背后。却还存在着令人难以企及的“精微”。而广大与精微,正是互为依托的一体两面。荀子《赋》“大参乎天,精微而无形”,即此之意。用佛学的话说,就是“遍法界、虚空界、众生界,有至大至精微,无所不胶粘、不贯洽、不筅络而充满之一物”(《仁学》)。这样的精微不仅体现于他的绘画形式构成,也体现在他的意境营造上。这就是为什么我们总是在他的边角之景上感受的却是北宋大幅巨幛的山峦崇高。他所营造的境界,他所标呈的格调,都是广大与精微的契合互动,所以他说:

艺术以境界美为极致。

中国画以意境、气韵、格调为最高境地。

这不仅是他对学生的要求,也是他自己的艺术抱负。有一次。他还这样表达艺术极境:“画事之笔墨意趣,能老辣稚拙,似有能,似无能,即是极境。”

意味深长的是,潘天寿禀性中的迂拙和学术上的精微,在中国的学术传统中却有着内在的逻辑:

其为人也,淳古之至,故朴拙之至:朴拙之至,故退让之至:退让之至,故思虑之至;思虑之至,故完密之至:完密之至,故无所苟之至:无所苟之至,故精微之至。

(龚自珍《抱小》)

浙人龚自珍的这番议论,今天听来几乎近于卮言。然而在儒学传统中,却是堂堂正声,跟《中庸》一脉相承。士人在探索事情物理的精微深渺的同时,还牢牢惦记着那个更为广大的现实社会、众生世界,还怀有深沉的忧患意识。而这种忧患意识。正是潘天寿那一代知识分子的心性中最宝贵最崇高的部分。此处,不妨一读陈正宏先生的精彩之作:《线外之象——潘天寿<烟雨蛙声图)臆解》。

如何阐释画家的题画诗,进而解读画面背后的意义,几乎是潘天寿研究中的一个空白,也是近现代中国画研究的一个空白。陈正宏的文章为我们提供了一个优秀的范例。他用翔实的材料,解读了潘天寿的“一天烟雨苍茫里,两部仍喧鼓吹声”这联题画诗的意义。他从“两部鼓吹”的原典出发,细心追踪这一短语在古代诗词中的演绎变化,以及与潘天寿的这句诗的相互关系,并用大量具体的文献,详细地剖析了潘天寿当年作画时的特定社会情景,最终揭示出身为诗人和画家的潘天寿对纷乱时局的悲叹和无奈。可以说,正是通过陈先生的这种精致分析,才让我们领略到潘天寿的那种深沉的忧患意识。这种忧患意识不仅仅是对时局,更多的是对整个文化传统的忧患。

这里,我们已来到了潘天寿研究最薄弱的环节:对他诗心的理解。而画则是诗心的镜花水月,观诗读画又是一体两面。在《中华竹韵》中,我曾引用过潘天寿的一首浅自小诗:“千山复万山,山山峰峦好。一别四十年,相识人已老。”又注二行小字曰:“1969年冬潘天寿被押解到嵊县、宁海等地游斗,在回杭州的火车上。捡拾香烟纸一枚,书其背三诗.此其一。”意外的是,我竟几天都被这首小诗压得难以自拔,按捺不住地悬想:尔时的山水依然如旧时精秀,可令他伤怀的究竟是何物?是否他感念存殁,浮动出所敬仰的乡邦先贤方孝孺,是否也闪现出上虞烈士倪元璐,让他“郁没二悲魂,萧条犹在否”?还是他为自己的学术宏猷未尽展义而深深抱憾:五四运动宣扬了科学与民主,但却忘了同样重要的艺术,他的绘画能否最终为它补苴罅漏?也许,万端千绪,参错迭出,心通只有一曲:当文明悬危之际,则此文明精神所凝聚之人,毅然与之共命的决心。

潘先生襟怀宏廓,这些当然只是我辈的臆解。而研究潘天寿诗歌的学者,早都注意到他取径韩昌黎和卢玉川的诗风,那是“横空盘硬语,妥贴力排奡”的抒怀,也是峭挺严放,脱略拘维,特立群品之外的格调。

然而潘先生郁悒之隋,辞以作歌,其哀在骨,而豪端万象却是六朝风物,三山草色,精绵灵结。先生永思长怀,忧患至矣。《楞伽经》说:“悲生于智。”悲即慈悲,即忧患,大悲大哀乃成于智慧。潘先生以诗为圣,他的画也当作如是观。

——四王吴恽与四僧书画特展