供销合作社往事

2015-05-30 10:48:04黄弋

看历史 2015年6期

黄弋

近年来,供销合作社并不常出现在人们的视野中。除了来自市场化实体商业的强有力竞争,依托于网络的商业的风生水起,更让这一曾经无限辉煌的经济形式,显得疏远和模糊。

供销社的历史,比我们想象中要更久远一点,最早可以追溯到1922年在上海召开的中共二大。在“二大”形成的一项决议中将供销社定性为“工人利益的自卫组织”,名称叫做工人消费合作社。此后,在第二次国内革命战争时期,“合作社运动”在中共的引导下大力开展,合作社成为了根据地的重要经济组织。中央苏区境内就建有417个消费合作社,在江西瑞金成立了中央苏区消费合作总社。

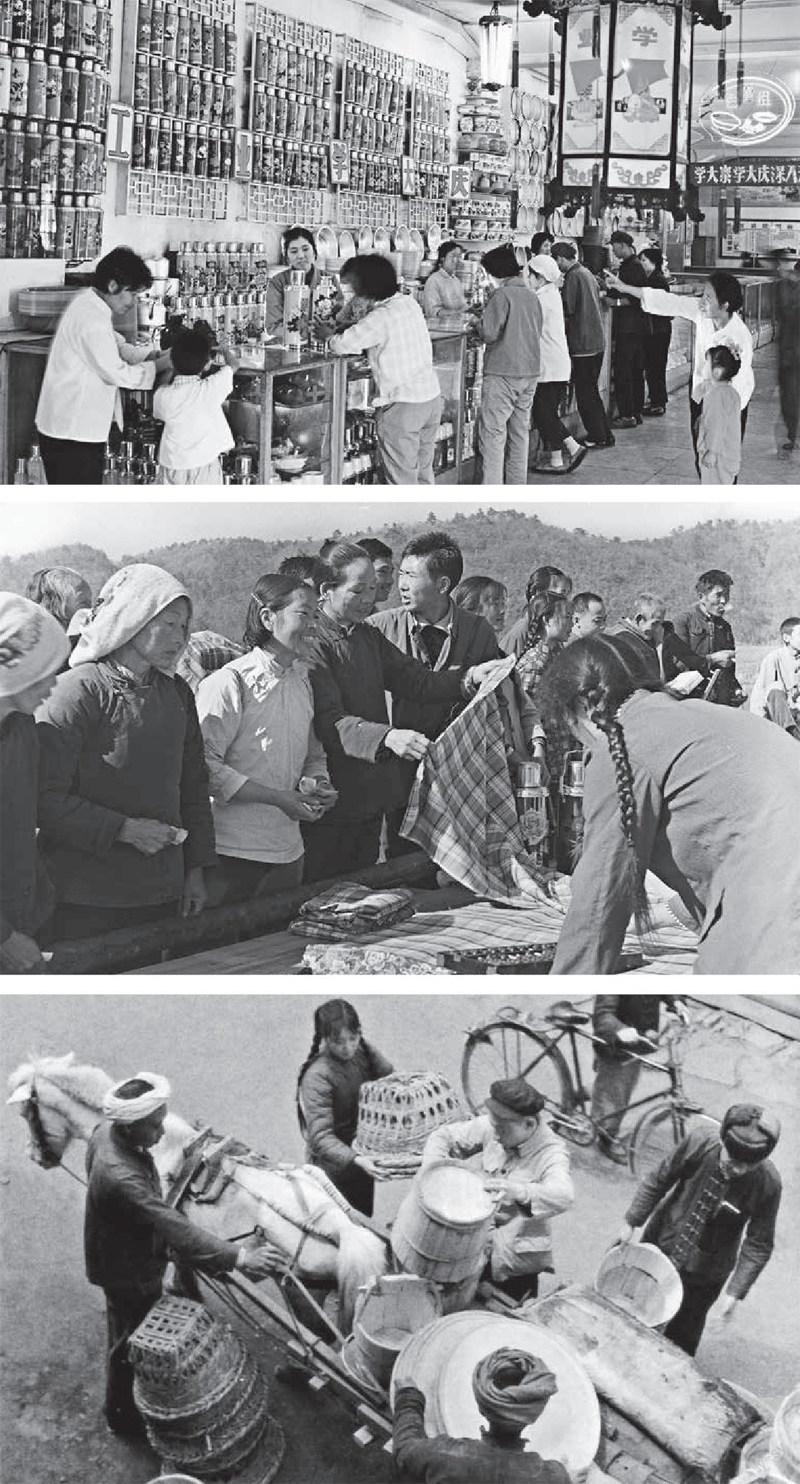

新中国成立后,人民政治协商会议明确了合作社经济在国家经济政策中的地位:合作社经济为半社会主义性质的经济,为国民经济的一个重要组成部分。此后直到1957年,供销合作社在全国迅速发展,形成了一个上下连接、纵横交错的全国性流通网络,是农村商业流通命脉之一,也是沟通政府与农民的桥梁和纽带,对恢复国民经济发挥了重要作用。这个阶段是供销合作社发展的黄金时期。

在经过1958 年的人民公社化运动之后,供销合作社实质上成为人民公社的组成部分。它是全国农产品(除粮食和油料外)、农业生产资料(除大中型农机具外)和农村日用工业品的主要经营者。

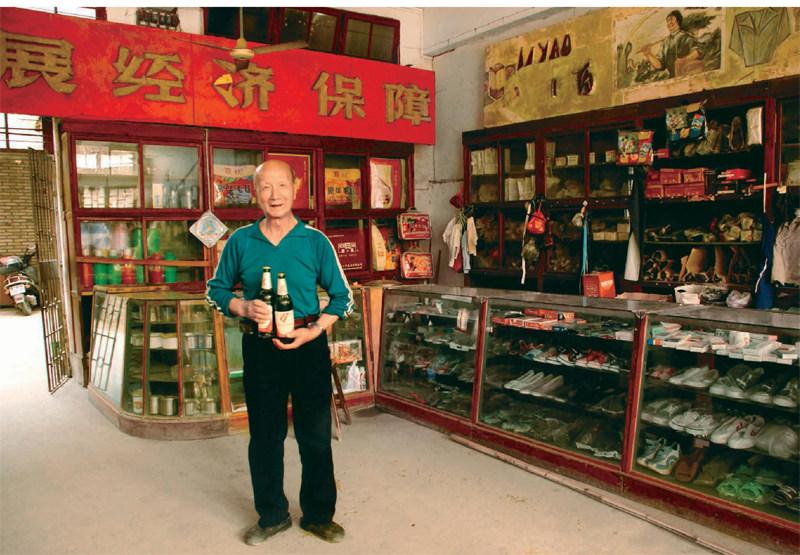

此后,供销社发生过几次体制变化:两次转为全民所有制又两次退回到集体所有制。“在回归行政化或全面市场化之间徘徊”的供销社系统,曾在上世纪90年代连续八年陷入亏损的低谷。在告别计划经济时代之后,供销社不断寻找自身的新定位。2014年,中央改革办将供销合作社综合改革试点列入当年工作要点,给供销合作社的改革发展带来新的契机。更多的具体方案在研讨,要靠实践来证明,在机遇与挑战面前,供销社能否在新时期获得核心竞争力。

猜你喜欢

华人时刊(2023年7期)2023-05-17 09:04:46

公民与法治(2022年12期)2023-01-07 09:17:38

中国化肥信息(2022年3期)2023-01-05 03:42:41

红土地(2019年10期)2019-10-30 03:35:06

中共南昌市委党校学报(2017年1期)2017-05-04 04:06:05

中国老区建设(2016年12期)2017-01-15 13:54:16

中共南昌市委党校学报(2016年4期)2016-02-28 11:30:23

中国合作经济(2016年4期)2016-02-12 11:08:36

中国化肥信息(2015年11期)2015-10-14 01:44:09

中国化肥信息(2014年36期)2014-04-05 06:42:20