不同途径接种鸡源链球菌对雏鸡致病性差异

刘承军

摘 要:通过9日龄海兰雏鸡不同途径接种鸡源链球菌,观察雏鸡感染链球菌后的临床症状和病理变化,研究不同途径接种鸡源链球菌对雏鸭的致病性是否存在差异,以期为禽类链球菌病的临床诊断和合理防控提供科学的理论依据。

关键词:链球菌;致病力;差异

中图分类号:S858.312.5+2 文献标识码:B 文章编号:1673-1085(2015)07-0045-03

禽链球菌在自然界和饲养环境中普遍存在,是大部分禽类肠道正常菌丛的组成部分。因此,一般认为禽链球菌为非致病菌,其感染多为继发性感染,未能引起禽类养殖者和兽医工作者的关注与重视。然而,随着禽类集约化养殖的发展,该病在我国部分地区发病率逐年提高,且造成严重的经济损失。本试验通过不同接种途径,研究链球菌对雏鸡致病性的差异,为更好防控该病提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 设备 轮转式切片机、一次性切片刀、电热干燥箱、漂烘处理仪、电热恒温培养箱、洁净工作台CJ-1B、自动磨刀机、高清晰度彩色图文分析系统、Nikon80i生物光学显微镜。

1.1.2 毒株 鸡源链球菌,聊城市动物疫病预防控制中心病理实验室分离鉴定并保存。

1.1.3 试验动物及分组 一日龄海兰雏鸡24羽,饲喂肉用仔鸡前期配合饲料自由采食饮水正常饲养9日后,经血液检查无细菌感染后,随机分为4组,每组6羽,分别为腹腔组、皮下组、颅内组、对照组。

1.2 试验方法

1.2.1 细菌的复苏和纯化 供试菌株接种于TSA培养基上,37℃培养24h,挑取单个菌落接种于TSB液体培养基,纯培养过夜。

1.2.2 培养特性和细菌形态学观察 无菌挑取纯化的菌液接种于TSA培养基上,37℃培养24h,观察细菌生长情况及菌落形态,挑取单个菌落进行革兰氏染色,光学显微镜下观察细菌形态和染色特征。

1.2.3 感染菌液的制备和浓度测定 挑取TSA培养基上经纯化的单个菌落,接种于15ml TSB液体培养基,摇匀纯培养,37℃培养18h,利用活菌计数法计算制备菌液中活菌数为1.5×10CFU/ml。

1.2.4 动物试验 四个试验组分别为腹腔组、皮下组、颅内组、对照组,分别采用腹腔接种、皮下接种、颅内接种的接种方式,接种注射剂量为0.2ml/只,对照组不作实验处理。

感染后每天观察各组鸡临床症状,记录发病和死亡时间及数量;定期采集血液标本进行细菌学检查:死亡鸡及时进行尸体剖检,剖检时观察记录各组织及脏器病变,取肝脏、脾脏、脑、心脏及心包膜、肺、肾脏、腔上囊、胸腺、十二指肠等组织器官,用中性福尔马林固定。其他各试验组未死亡鸡和对照组继续正常饲养,观察记录临床症状,14d后全部宰杀、剖检,剖检时观察记录各组织及脏器病变,取肝脏、脾脏、脑、心脏及心包膜、肺、肾脏、腔上囊、胸腺、十二指肠等组织器官,用中性福尔马林固定,并分组编号。

1.2.5 病原菌的分离与鉴定 解剖死亡病鸡,取出病变的肝脏涂片,作革兰氏染色。并接种于TSA血清平板上,37℃培养24h,观察细菌生长情况及菌落形态,挑取单个菌落作革兰氏染色,光学显微镜下观察细菌形态和染色特征。

1.2.6 病理切片制作和病理组织学观察 各组织器官用中性福尔马林固定两周后,按常规方法制作石蜡切片,进行常规H.E染色,光镜下观察记录病理组织学变化。

2 结果

2.1 细菌学检查结果 对临床死亡鸡的脑组织和心血进行细菌分离,分离菌在TSA血清板上长成表面湿润、边缘整齐、灰白色半透明的小菌落,直径约1mm。革兰氏染色为阳性球菌,单个、成对或成短链状排列,与接种菌一致。

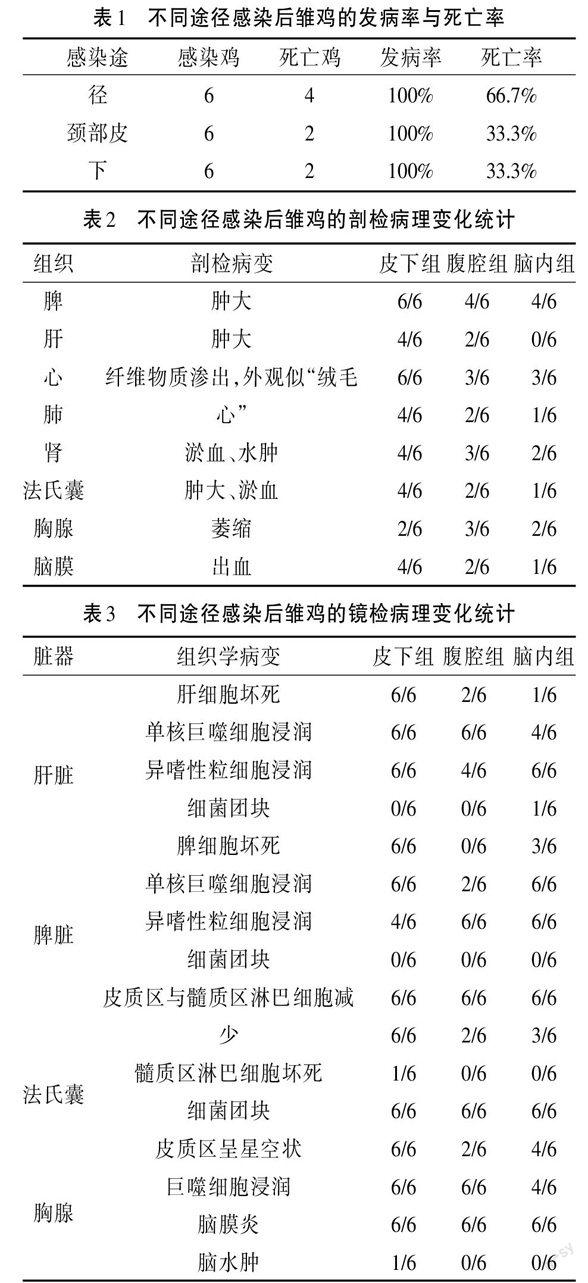

2.2 发病情况及临床症状 颈部皮下组:雏鸡接种后第2d开始出现临床症状,精神不振,眼睑肿胀,头部羽毛蓬松,食欲下降,黄色稀粪,病程持续7d后精神有所好转,但雏鸡眼部分泌物逐渐增多,颈部皮毛较稀,生长缓慢,发病率100%(6/6),于接种后第3d死亡第一羽,死亡4羽。

腹腔组:雏鸡接种后2d精神不振,头部羽毛蓬松,眼睑肿胀,喜卧恶动,排黄色稀粪,发病率100%(6/6),死亡2羽。第13d精神状态有所好转,第15d精神状态和食欲正常,生长缓慢。

颅内组:接种当天死亡一羽,怀疑为接种颅内操作致死,其它接种3d精神不振,眼睑肿胀,排黄绿稀粪,发病率100%(6/6),死亡3羽。

空白对照组: 6羽雏鸡精神状态和食欲正常,好动,羽毛光滑,生长速度较快。

2.3 发病情况统计表 见表1、表2、表3。

3 讨论

不同接种途径对雏鸡致病性试验,菌液浓度相对较高的,人工复制病变比较典型。这与链球菌在部分地区发病率较高相吻合,在实际雏鸡养殖过程中应引起对禽链球菌病的重视。经颈部皮下接种感染雏鸡的病变最为严重,死亡率最高。腹腔接种途径人工复制病变也很明显,但颅内接种途径致病性最弱。颈部皮下接种表现出的高致病性,与这种接种途径比较接近于雏鸡的胸腺有关,胸腺在机体中作为免疫中枢器官,在雏鸡早期个体免疫系统发育中起着重要作用,链球菌最先在胸腺附近大量增殖,严重降低了机体的免疫能力,加剧了病变的进程,从而造成颈部皮下组急性死亡,死亡率最高。腹腔接种途径的致病性较高在于,直接接种腹腔内,突破皮肤和粘膜屏障,直接在腹腔脏器大量增殖,对脾脏、肝脏、肾脏致病力较强。腹腔组反应出,在养殖过程中注射不合格抗体或注射药物操作不当是链球菌感染的重要途径之一。颅内组作为接毒途径致病力较弱,操作较困难,不适合作为人工复制链球菌感染雏鸡实验的最佳途径,后续研究应避免使用这种接毒途径。