“适吾所适”高二适

徐利明

高二适一生奋斗,于文史哲的研究、诗词歌赋的创作和书法艺术的创作与研究,成果卓著。其一生读书、治学、治艺,可以“诚”“勤”“广”“深”概括之,如从其自家言论中采摘,“吾素不乐随人俯仰作计”可谓“诚”:“一日无书则不能生”谓“勤”:“出入千数百年,纵横百数十家”谓“广”:“若草法从章法来,则高古无失笔矣”可谓“深”。

“吾素不乐随人俯仰作计”

高二适生性刚直,坦率真诚。其为人,决不虚伪趋附:其为学,一定追根穷理。平生崇尚学问,敬服贤者,鄙视小人与皮厚腹空之徒。其气质性情与人生态度在其名、号上即有所表白。其名,易“锡璜”为“二适”,寓“适吾所适”之意。其在l927年24岁时题《山谷全集》第二册扉页即钤“高二适印”朱文印,可见,以“二适”名在其青年时代。其别号,中年时常用“痦盒”。“瘩”,哑也,引申为默不作声,寓不愿轻易附和他人之意。其近60岁时又以“舒凫”为号,晚年常见诸书作上的题款或印章。“凫”者,野鸭也。“舒凫”乃自由自在,不受羁绊之意。相互联系起来看,取名“二适”和以“瘖盫”“舒凫”为号,均显示出其强烈的自我意识、个性色彩。密友林散之与高氏于1966年以诗为介,相互倾慕,面识后常相往来,或以诗代函,或深夜契谈,抗论古今,交流心得,互引为不可多得的知己。林有诗句评其性格德行日:“于人不虚誉,于己能专责。平生青白眼,未肯让阮籍。人皆谓之狂,我独爱其直。实为君子徒,恺悌神所悦。”

此乃深知高氏之评。高二适平日与人交往,心直口快,知无不言,言无不尽,往往面折人过,使人不悦,实心地坦诚,待人以真,识此者能互交为诤友。高、林之交即为一例,而其与章士钊之交更为典型。章士钊年长其23岁,两人相识后,诗歌往还,学问相契,订为忘年交,高尊其为师,交谊实在师友之间。1971年,章氏所著《柳文指要》出版,寄赠一部,高二适阅后,将其失误处一一摘出,写成《纠章二百则》奉上。

1965年的“兰亭论辨”曾震惊学术界。当时郭沫若同志从南京出土的王兴之夫妇墓志与谢鲲墓志的书法联系到王羲之《兰亭序》的真伪问题,撰文认为《兰亭序》的文与书均伪,为隋僧智永所依托,而《兰亭序》的书法应与王兴之夫妇墓志、谢鲲墓志相类,与“二爨”笔法相近。该文在《文物》 1965年第6期上刊出后,因种种原因,一些学者名流附和响应,颇见声势。高二适起而撰《<兰亭序>的真伪驳议》一文与之展开论战,文中表示“吾素不乐随人俯仰作计”,也从《兰亭序》的文与书两方面加以考证、辨析,以论其真。l972年,郭沫若在《文物》第8期上发表《新疆新出土的晋人写本<三国志>残卷》—文,旧事重提,高氏便撰《<兰亭序>真伪之再驳议》一文,后因当时政治气候,文章一时难以发表。遗稿于1982年《书法研究》第1期刊出,此事亦可见其为学与为人。

高二适为人、治学之真诚,又可见诸其勉励、关怀后学。20世纪70年代,不少爱好书法的年轻人常登门请教,高二适对有意求学者皆热情相待,常以自己平日临帖之“字课”相与,或面授示范,故其“字课”散藏于世间者颇多。高氏不仅关怀青年人学书,并引导后学做学问、多读书,这是其尤为强调的。如在徐纯原藏《后梁稚儿塔拓本》上所作“后跋”,纠正此拓本后原有的清人题跋误以此石幢文为“六朝风格”“梁陈间书法”之谬,证实其年代“梁龙德二年”为五代后梁年号,书法风格如唐柳公权书。此后,又对文中所涉佛学中故事加以甄别、论证。末曰:“纯原嗜古,余乃为揭之,以增学文之精进,讵不善哉!”分明是以此题跋作示范,意在引导后学读书、治学。

再一例,当时常向其请教书法的青年印刷工人桑作楷右手受伤,高氏闻知,去印刷厂宿舍探望,为表慰问,就地取材,裁下印刷用卷筒纸近丈长,高度近80厘米,兴起书自作诗二首为一巨卷,心手双畅,热情洋溢,笔墨妙绝,境界高远,其一生中所书最大的一件巨制缘此而生。其诚心真隋令人感动。

“一日无书则不能生”

高二适一生嗜书如命,无论在家或出行,总有书相伴,得稍闲即展卷入神。其读书随感随题,有的书经过反复摩挲,一题再题,其眉批、评注、题记、跋语,空处殆尽(这才是真正的读书),所题或浓墨,或淡墨,或朱笔,多蝇头小楷或行书,笔迹或工整或流畅,一时有一时之气象、笔调。展观其笔迹,无疑是一种审美享受,进而读其文辞,琢磨其思路与观点,受益更富。

高氏5岁入塾读书。旧时私塾教育,所授大抵为《孝经》《论语》之类。高二适平生于文史哲攻读甚广,然用功最勤者在诗,其15岁通读《古诗源》,39岁再作研读。19岁始读《杜诗镜铨》,此为其常读之书,终生相伴,其作诗,受益于杜甫诗亦甚深。20余岁起读《山谷全集》,此乃宋代诗人、书法家黄庭坚的诗歌总汇,亦为其平生常读之书。仅从题记中即可知,其于25岁、37岁、41岁、42岁、55岁多次研读。黄为宋代影响甚大的江西诗派的开创者,作诗讲究修辞造句,风格奇拗硬涩,而其论诗则推崇杜甫,讲究“无一字无来处”。高二适自29岁始攻读陈师道(号后山居士,故有“陈后山”之称)诗,40余年不弃。陈亦为江西诗派代表人物之一。可见,高氏精研诗学,是偏重于杜甫至黄、陈为代表的江西诗派的,以趣味较合其个性故也。其对唐代韩愈、刘禹锡、李商隐、柳宗元、孟郊等人诗亦曾下功夫研读,然用力最多者在杜甫与江西诗派,故其自作诗之形式风格、修辞趣味常与之近似。其作诗,字斟句酌,反复锤炼,要求很高,亦反映其性格中严谨的一面,而书风的豪放泼辣则显示其性格的另一面,互为表里。

高二适以研究的态度读书,故其所读,常寻诸本相校,比其优劣,勘其讹误,又生发出自己的见解,故有所著述。所读之书,又有如《世说新语》《柳河东集》《刘梦得集》《诚斋集》《水经注》《广陵先生文集》《高常侍集》《庄子》《楚辞》《玉溪生诗笺注》、顾炎武《日知录》、杜甫《工部文集》、陈亮《龙川集》等,并对《广陵先生文集》《柳河东集》《刘梦得集》《世说新语》作过详慎的校勘。其题《世说新语》曰:“《世说》一书,适用功二十余年,几能背诵。”萁校读《刘梦得集》亦20年,于60岁时编定《<刘梦得集>校录》。30余岁时即对《易经》作过精深的研究,57岁时撰《刘宾客辨易九六疏记》上、中、下三篇数干言;又撰《柳子厚<与刘禹锡论周易九六说书>后题》《跋刘宾客<天论>》两文,为章士钊著《柳文指要》收入。兰亭论辨中其所撰《驳议》《再驳论》,引经据典,详加考辨、论证,亦显示出深厚的文史功底和学术水平。

高二适乃自学卓然成家的典范。幼时在家乡,夏日蚊多,夜读时则置盆水于桌下,双足插入以避蚊咬。抗战时期,随国民政府立法院西迂人川,居重庆独石桥。在所读《孟东野集》上曾题日:“癸未春暮,余滞独石桥,以读此集最为刻厉。每夜阑灯昏,辄放声吟哦不休也。”

其当年同事亦回忆,高氏经常夜读,同辈们则笑称:“二和尚又念经了。”

其1965年在《高常侍集》上题道:“我非藏书家,而系有书必读,是以一日无书则不能生。”

正因为如此,当“文命”期间的1969年9月11日午夜,造反派假查户口为名,闯进高宅,将其碑帖书籍共3500余册抄载而去后,高氏一病弥年。其时,尚有一册《淳化阁帖卷七王羲之书二》“漏网”,高二适狂临一番,以泄胸中愤懑,并在此册上题道:“‘文运仅存此册,夜深便狂书十纸也。不死适老子。”词语间怒气可感。

至1973年2月23日,被查抄书籍发还,高氏喜不自禁,临王羲之《十七帖》,并题曰:“己酉、癸丑之交,此帖没而复返,如故人久别重逢。夜观,老眼光明,心畅神怡之至。是岁正月廿一日为余七十一生辰也。”

公历2月23日正是农历正月廿一日,己酉(1969)至癸丑(1973),查抄书籍历三年半而于高氏生日这一天发还,嗜书如命的高二适,欢喜之情真是难以言状了。

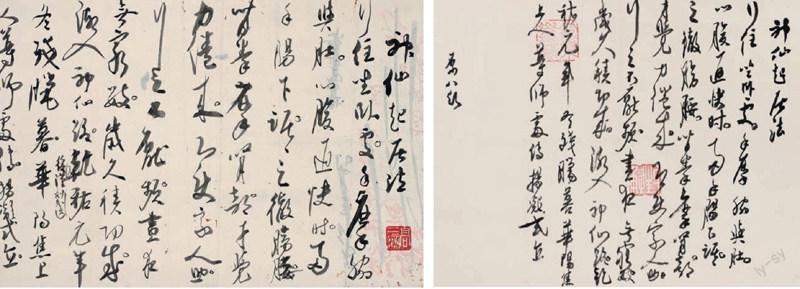

高氏作书常是与其读书相伴随的。其读书喜作题,无论批注、题跋皆用毛笔书写。此外,还常常有感而起兴,展纸挥毫,书写所读到的精彩诗作或文章段落,或临写读之有所会意的碑帖,既为遣兴与研习,同时亦可应人索请,这在我们今天见到的大量书法作品中占有相当的比重,或尺页,或手卷,或条幅,或对联,或扇面等,丰富多彩,如《渔父辞卷》《唐韦渠牟<步虚词>卷》《草书<离骚>一节并跋》《狂草书杜甫诗卷》等。临帖作品如传皇象《急就章》、陆机《平复帖》、杨凝式《夏热帖》《神仙起居法》、唐太宗《温泉铭》、宋克《七姬权厝志》、隋人《出师颂》等,不仅在临书,亦在琢磨诗文内容。而题跋书迹则更多精妙之作。

读书多,亦是其作诗富蕴含、善修辞之缘由。其生平所作,应时、应事、应景有感而发,未思录存。暮年曾有意选辑满意之作千余首,成《诗辙集》,然事未竟。其1975年曾有诗稿寄陶白,题日:“诗辙集近稿,录似陶老粲政。”时值“文革”后期,其有志于此事,又常因伤感于时世,而心灰意冷。曾听其女婿尹树人言,高公曾愤然表示“不留文字在人间”。但作为一位学者、诗人,视读书、治学为生命,故有感而兴起时,不能不作,然作成后又常将其手稿扔到炉里一烧了之。如《诗稿三页》即表现为抄录诗作成集的格局,然未完成,或即为《诗辙集》所遗之零星片段。其与陶白诗稿中所谓“古来文物凋零最,乞与赢庭野火烧”,似为当时心境之表露,然其诗作,作为其书法作品的文字内容,随书作散存于世者尚不少,诗与书相得益彰,可谓双璧同美共存也。

“出入干数百年,纵横百数十家”

高二适曾在《声调三谱》上题曰:“讲宗法、遵师承、株株于流派者,均非佳致。要之出入千数百年,纵横百数十家,取长舍短,自得其环,而又超乎象外,何声调谱之是援耶!”这是其研读诗词声律时引发出的一段评语,观点鲜明,反对拘执于门户之见,主张纵横上下,兼取博采,悟其理,得其法,灵活变通,化为“我”有,终而自成一家。其非吟咏之道如此,书道亦如此。

高二适的书法,以一生勤奋钻研,经历了兼取博采、蝉蜕龙变的演化过程。从其存世作品中看,高氏于隶书、真书、行书、草书均曾研习,且真书兼魏晋帖、南朝碑和唐碑,草书兼章草与今草,以至狂草。唯独未见篆书作品。然其曾在《淳化阁帖卷九·王献之书》上题日:“献之书,骨法优。”“大令笔法纯是篆理,此右军似不逮之耶。”

两段话联系起来看,高氏认为王献之的草书骨法好,是因其笔法合乎篆书笔法之理,圆浑瘦劲,这是王羲之所不及的。可见高氏是很崇尚以篆理入行草书的。其1961年在《峄山碑》上题曰:“宪侯以草为篆,吾意系从《权量》出。惟欲释秦石而广之,岂非驾献之耶?”他认为王献之是以秦《权量》的草篆意理入行草笔法的。同年在《峄山碑》上又题:“玉筋法自是斯相定秦文统—之功,吾怃六国书从此亡矣。” 这里,“玉筋”当为“玉筋”,亦可写作“玉箸”,俗称“筷子”。过去旧书上亦见有误作“玉筋法”者,高氏于此未加审辨,为其小失。“玉筋法”乃秦刻石小篆之笔法,笔笔藏锋,笔画两端粗细匀称,极为工整。《峄山碑》今所见皆为以南唐徐铉摹本刻石者,故较《泰山刻石》《瑯琊台刻石》更为刻板,趣味全无,无足取者。高氏因此而甚感茫然有所失,叹日:“六国书从此亡矣!”可见其于篆书崇尚多变化、富意趣者如《权量》之类。高二适题《淳化阁帖卷九-王献之书》有云:“二适书成大家,将于此中求矣。”

可见,他对王献之书法是十分敬服的。以篆理入草当然是其倾慕而追求者,故高二适之草书亦善以连绵之势作圆健的长画曲线,初当从王献之书悟入,继得张旭、怀素书之笔意。

高二适的篆迹,从其所撰《新定急就章及考证》的手稿中可寻。此书为高氏平生研究草书之力著,大有功于书史。此中,为考证《急就章》字之章草构造之正误,高氏追根寻源,常至大小篆体,可见其古文字学功底之深厚。而其所书篆体例字,结构之搭配与运笔之贯气,稳健生动而熟练,可知其在篆书上也下过功夫,且颇得其法理。

高二适于1937年所书《工部文集》题签、1938年书《杜诗镜铨》题签,趣在东晋《爨宝子碑》和刘宋《爨龙颜碑》之间,可见其青年时代曾师法“二爨”体。至1964年62岁时题《世说新语》又作此体,时间跨度有30年之久,可见其颇爱此体天真有拙趣也。

对汉魏碑刻隶书,高二适自青年时代起研习,至暮年未辍,并常题记、题跋。从遗存书迹中考察,曾临习汉《熹平石经》《石门颂》 <西狭颂》《杨淮表记》《封龙山颂》《武梁祠画像题记》及曹魏《孔羡碑》等。其38岁临《孔羡碑》时题曰:“学此碑要能稍变其字法,力避方板,须参以《石经》体。”知其弊而能变通,至48岁时再临,已胸有成竹,熟能生巧。题曰:“庚寅大暑,作他碑未见进,重临此碑,俾试笔力,斩钉截铁,妙趣无方。”

高氏29岁时临《熹平石经》,至晚年亦曾多次临习。50岁时临《石门颂》,题曰:“《石门颂》气势深厚,以之练笔力,便拟天骨开展,腾孥跳掷,有不可向迩之概。日夕揣摩,其乐无既云。”

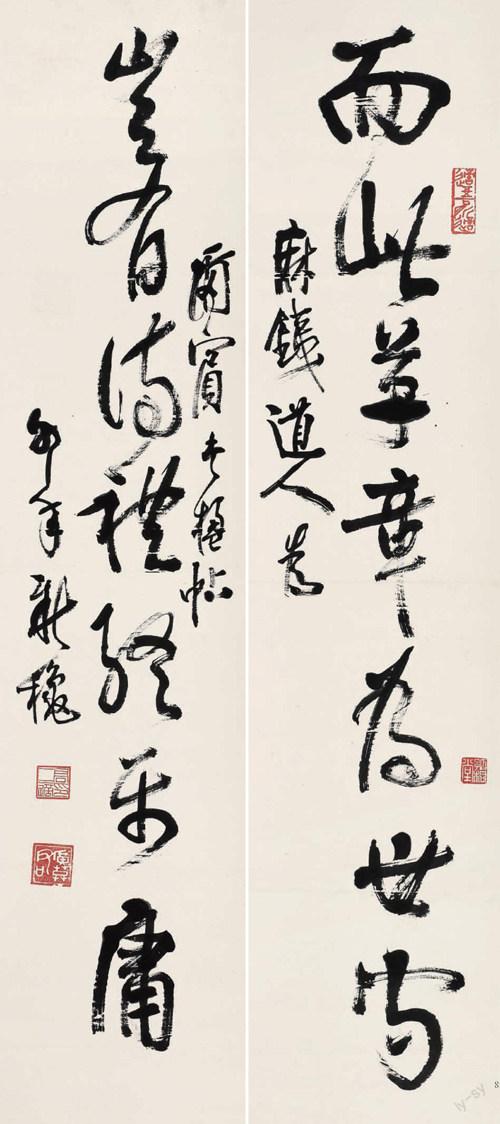

《石门颂》向被评家誉为以篆笔作隶者,并有草隶之趣,正合高氏味口。再看其20世纪40年代题《龙川集》签,1952年题《日知录》签,颇有《封龙山颂》笔调,自然而又精美。而1976年73岁时作《西狭颂》字集联,不拘于形似,入神运之境,宽宏大度,气局不凡。又有题《杨淮表记》签,即效其体,不仅貌似,而泼辣野逸之气真可谓得其神髓。综合来看,高氏取效汉隶,于《石门颂》《西狭颂》《杨淮表记》《封龙山颂》等摩崖题记书来尤为得心应手,当因其自然、大度、浑朴而笔势灵活,更合其审美趣尚和个性气质之故。

在真、行、草书方面,高二适用功更勤,钻研更力。从其存世书法作品与碑帖上的题记、题跋来考察,如其1927年24岁时在《山谷全集》第二册扉页上的小楷题记,可证其青年时代曾以欧阳询、欧阳通真书筑基。这一体貌,至其1939年36岁时在《山谷全集》第一册扉页上的题记大体未变,只是较前老成、熟练、较多行书笔意,并夹有个别草字。其他如1938年书《诚斋集》题跋、1939年书《广陵先生文集》题跋等大体均为这一格局。高氏约在1937年后曾攻习虞世南书法,并重点临习隋《龙藏寺碑》达8年之久。1941年在《龙藏寺碑》上所书跋语,已表现出书风在原欧体风格上兼取《龙藏寺碑》的新变化,但显得比较生强。

其l952年题《龙藏寺碑》,认为:“写此纯用腕力,若非悬腕,即不能成字。”

这是其临书心得,颇为看透关窍。此碑书法瘦劲挺拔,字态工稳而又灵巧,恰到好处。如不能悬腕临书,则难以表现出刚柔相济、稳健而又轻松灵活的风韵。高夙喜《龙藏寺碑》,评价极高,并锐意追求,50年代前期又攻习4年,收效不著。至1958年题褚遂良《房梁公碑》,谈到此中甘苦,并悟到学书求进的一个重要规律。其跋中日:“近忽喜薛少保之《信行禅师》,以为切近河南。又以吾久习《龙藏》,不由褚人,故无成也。凡书法门径堂奥,均有一定之轨辙。是故薛之《信行禅师》为褚之阶,而褚之《房梁公》亦由《龙藏寺》蜕变演进而成。书之一道,常由悟澈而入,临摹则亦可徐徐臻到一种神妙之境。”

高二适研习《龙藏寺碑》长期陷入困境,此由其书风之源流正变悟出了内在规律,终于豁然了。高氏追求此碑书法做出的艰苦努力及打下的功底,对其以后深研钟王真书与王羲之、王献之、唐太宗、唐高宗、杨凝式以及明初宋克的行、草书起到了积极的铺垫作用和潜移默化的影响。

高二适于行书,40年代攻习李邕《叶有道碑》和《怀仁集王书圣教序》,以此打下基础。50年代前期致力于李世民《晋祠铭》甚勤,后又攻《温泉铭》和李治《李绩碑》。同时.40年代后期至50年代前期,其行书既取法唐人与二王,亦兼受章士钊的影响。这在1947年书《赠潘伯鹰诗二首》、1949年书《广陵先生文集》题跋二,尤其是l952年书《石门颂》题跋、1953年书《龙藏寺碑》题跋二、《温泉铭》题跋上分明可见。章氏书形拙气缓、布局散落,高氏所书字形、笔法甚似,而笔力较强,行(音形)气较急,与章氏又有所不同。其实,章氏书风与高二适气质个性并非同类。可能高二适后来认识到了这一本质上的差异,便自觉脱离,径走了一条刚健奔放、豪迈洒脱的适吾所适之路。

大约自1954年以后,高二适在隶、真、行、草诸体上进入了全面攻研、穿插并进的阶段,尤其侧重于草书和行草书,倾注了最高的热情和大量的心血。在真书方面,高氏进一步钻研钟、王各种小楷法帖和宋克《七姬权厝志》。其喜爱宋克此作,亦是因其备具钟王风韵、笔含隶意之故。于行书,高氏对唐太宗、唐高宗诸帖下功夫尤多,并从各种丛帖中临习“二王”书。又研习李北海《麓山寺碑》。高氏晚年常作“四体书”,如所书《麟角草题》《诗稿三页》,以真、行、章草、今草相杂,字字独立,所书字,有时为今草或章草,草势很强,有时又为工整的真书,笔笔精到,反差强烈,高氏以行书穿插调和,使之巧拙、收放、生熟、工率之变相辅相成,意趣丰厚又不致有生硬拼凑之嫌,颇为奇妙。就其形式传承而言,是从宋克取法变化而来。其题宋克书《唐张怀璀论用笔十法》曰:“‘四体书,宋仲温始为之,吾今又大昌其妙,以俟知之者。”

其所谓“四体书”,是以真、行、章草、今草四体相杂而调和为一的体势、风格,此为宋克喜作,亦为其行草书的形式风格特点。高氏所书,为此体“大昌其妙”,较宋书笔力强,字形意态和用笔的变化更为丰富而耐人品味。

高氏生前的最后数年间,对五代杨凝式独特的行草书风格兴趣甚高,临习、研究,喜其狂放,有意效法。其题《杨凝式帖》云:“华亭目杨风子为狂草,此最得之。盖杨草乃行草为第一手,近似于狂也。…一化方为圆,削繁为简。又‘隐劲于圆,藏巧于拙。杨风子草书,十六字尽矣。”

此从实践体会中来,甚有见地。杨凝式《神仙起居法》《夏热帖》严格地说,应归属于行草书,因其中有部分字为行书写法。但由于其书动感极为强烈,字之意态非常夸张,情绪激越,大胆狂肆可谓罕见,具有狂草气象,故明人董其昌目之为“狂草”。此与高氏个性气质正相合拍,故为高氏所仰慕。高氏暮年一些狂放至极的草书或行草书作品即有效法其风之意。如1975年书《七绝一首》《自作短歌卷》等堪称此类杰作。

“若草法从章法来,则高古无失笔矣”

自1954年以后,高二适以20余年深研草书,广搜博览,临习、创作,于今草之小草、大草、狂草,通其意、得其法,并寻根章草、草隶,求其深理、得其法源,其功尤著,其草书创作亦随之达到当代之巅峰,与林散之可谓异趣而同立。

高二适题唐高宗李治《大唐纪功颂》云:“作字如只恃一副本领,而无随时、随地、随人变换转换之功,终非大家数也。”也只有做到如其所说,不拘于宗法与师承,不株守流派,而能“出入千数百年,纵横百数十家.取长舍短,自得其环,而又超乎象外”,才能具多副本领,也才能成就为真正的大家(有感于今日书坛伪大家甚多,故此处强调“真正的大家”)。高二适的识见与实践是统一的、相辅相成的。我们在今天欣赏其存世之作,一幅有一幅之意味,一时有一时之境界,情调之高雅,形式技巧变化之丰富,常出神来之笔、意外之趣,又统一于个性风格的基调之中,殊堪敬佩。其随机应变、因势利导的创作能力之强,足以笑傲于时辈之上。这不独在其才情过人,亦因其平生博学善取故也。又因其书法内涵丰富、情感色彩强烈而不落入程式化、公式化,以致今日之作伪牟利者慨叹仿其作至难,可发一噱。

高二适在所著《新定急就章及考证》自序中说:“岁次甲午,余年逾五十矣,乃出旧藏《松江石刻皇象急就本》暨元人宋克补本,朝夕临摹。又久之,始稍解章草偏旁法则,及由篆隶省变为草之途径。”

高氏50岁后攻草书,初即钻研章草。其时亦间临孙过庭《书谱》,并题日:“篇中有‘薄解草书,粗传隶法语。今《书谱》中草法均本于隶,反之如不识草隶(即章草),即不解草书也。”高氏兼工隶书,又学章草,以此鉴察《书谱》今草,知其草法以章草为源变化而成,下笔无妄作也。而其题《宋四家真迹》则评日:“宋人笔法无可免俗。草不兼章,罔成规范,故致此耳。” 宋人草书继唐人再行演变而来,离汉魏愈远,必有破法处,故以高氏观点绳之,不合古法。至其73岁时读怀素《自叙帖》时亦批道:“怀素自叙何足道,千年书人不识草。怜渠悬之酒肆间,只恐醉僧亦不晓。我本主草出于章,张芝皇象皆典常。余之自信有如此,持此教汝休惶惶。”

这是为一求学者题。《自叙帖》为狂草书,一阵激情之下,其线条连绵缠绕,结构夸张变形,多有打破草法常规之处,以致难以辨识,故遭其反对。其题怀素《瑞石帖》则云:“怀素书雕疏,不得方笔圆劲之势,此其所短也。”指出其短处。又云:“素师笔通神明气开山岳,其所自来,直张长史重世耳。”毕竟不凡,敬佩之至。又题《明刻怀素大草千字文》曰:“舒凫草书,应有山岳震动,江河奔放之势。”此其有感于怀素大草之不凡气势与动人情调,表白自己仰慕而欲追效之心。可见其褒贬古人是具体问题具体分析,求实不虚的。

高二适熟谙文字衍化之迹及书体源流正变,指出:“昔袁昂尝谓汉魏以降,书虽不振,大抵皆有分隶余风,故其体质高古云云。今观王羲之之笔迹,无论《兰亭序》《十七帖》《澄清堂帖》《淳化阁帖》诸刻,其笔法均一近于隶,而王羲之存篆籀古隶之于其草书者,尤未可悉数。又李世民之草书,亦犹务芟冗笔,多承隶体,故唐初隶法之仅存,亦可于其书中觇之。”

因此,高二适对“二王”及唐代李世民、贺知章、孙过庭等尚存章法隶意的今草颇为赞扬。高氏又说:“大观间有黄长睿者,书法魏晋,能为正行草章四体书,惜遭南渡,其风莫振,余人均不作今隶,竞趋今草,然今草已渐成恶札,考其原因,实章法之久不广传也。”高氏认为,宋人除黄伯思外,均不通章草,此是今草渐成恶札之由。又说:“惟元明间有一短少时期,能承其遗绪。盖当时之书家,既推崇钟王,而且章草又多有独尚之功夫者在也。”

因此,高氏对元人草书颇为赞赏,尤其是对康里子山与宋克更推崇备至,故其书法亦深受影响。为救草书的历史性误失,高二适对明刻松江本《急就章》与宋克补本作了长久的临摹与研究,以求彻悟。其题《松江本急就章》云:“章草为今草之祖,学之善,则笔法亦与之变化人古,斯不落于俗矣。”又曾云:“若草法从章法来,则高古无失笔矣。”

其寻草法之源,透悟其内理的认识远高于时辈。然古本《急就章》中章草字与叶梦得释文正书讹误与宋克补本中章、正书之误,总有百十余字,尚未包括2本中章、正字之脱误与失注之字。鉴于此,高二适自1959年夏开始,发愤搜求古代及近今各种《急就章》的注本与考证、校释文字资料、汉晋简牍资料、元人章草影印本及凡与章草有牵联的古代文献与近人著作,旁搜博考,择善而从,并考证各家异同及其得失,一一皆笔之于书,而又皆得其致误之由。

这无疑是一项巨大的学术工程。此书历3年而撰成于1962年初夏,高氏颇为得意,作绝句两首,就案头所置宋拓《黄庭经》影印本即兴写上。此后至1964年4月又校一遍,1969年再作7校而定稿。其治学认真严谨如此。此数年,高氏为著述,对大量相关图籍资料广作校读、考证,对各种书体的碑帖字迹广为研究,涉及大小篆、草篆、隶书、草隶、章草、真书、行书、今草等,考其正误,比其优劣,不仅研读,并作临写,从学习书法角度言,这无疑是一种很高层次的读帖与临帖。尤其是在章、今草体方面,对其师古水平与创作水平的迅速提高及向个性书风的演化,产生了决定性的重大作用。

高二适所书章草,采古章草构架与体势,笔法则多效元人并兼采今草,故与汉晋章草古朴浑厚不同,笔调是凌厉秀劲的。此可见其《新定急就章及考证》一书手稿中所书章草字例。而其70年代所书章草,如l973年临《急就章》一件,用笔圆浑厚朴,有汉魏简牍章草的意味。而《高二适书法选集》 36所载其同年节录《急就章》的扇面一件,用笔悠扬轻松,笔路简净贯气,风格清润而含古韵,气息尤佳。另有题《急就章》,为章草书,稍夹今草写法。笔势流畅,用笔随意而苍劲,用墨枯涩而凝重,又为另一境界。可见高氏书法变化之多。

高二适的今草书,对王羲之《十七帖》及《淳化阁帖》《绛帖》《澄清堂法帖》等汇刻丛帖中的“二王,书临习甚勤,并及其他晋人书迹与唐孙过庭《书谱》等,于唐宋以后人草书,尤推重宋克与康里子山,两人今草皆含章意,不悖草则。高氏所出今草,亦如此。即使写狂草狂肆放纵至极,其字之偏旁构造在结体、布局大势与连绵映带中也是注意以虚实的微妙变化加以区分的。故而,其批评怀素《自叙帖》日“千年书人不识草”,即嫌其越规太过,有违草则之基本。然对其艺术情调与气势并未反对。其题怀素《大草千字文》刻本尚表白欲效其“山岳震动,江河奔放之势”,可见其趣尚相合。其1957年在《山谷全集》第一册扉页上所题“丁酉春正在南京重读此集。雪净道人”,即兼有王羲之草书形质与怀素草书气势。

高二适暮年常作狂草书,或行草书以狂草的气势为之。狂草始自张旭,有怀素、黄山谷、祝允明、王铎继之。以狂草气势作行草书,始自五代杨凝式而在明代后期酿成一时风气,明人如徐渭、张瑞图、倪元璐、黄道周至明末清初的王铎、傅山,于此皆有杰作传世。现代书坛,善草书者甚少,能以狂草气势作行草书者更少。这不仅需要有过人的功力与识见,更需要有盖世的胆气与天赋。今人于此道卓有成就者仅能举出毛泽东与高二适二人。高二适致力于此道晚于毛泽东,其狂草书的体势、笔调中融汇了张旭、怀素、宋克、杨凝式、唐太宗父子及“二王”的成分,有时又隐约似有毛泽东书法的影响。这固然由于毛泽东诗词、题词手迹在此期间发表甚多,可谓常见,更重要的是因审美趣尚与气质相近之故。欣赏高二适书于1976年的《杜甫诗卷》,不由得联想到毛泽东所书《忆秦娥·娄山关》《沁园春·长沙》《清平乐·六盘山》等诗词手迹的书法意趣。观其1973年题《十七帖》字迹“二适敬观,甲辰长夏”数字,更与毛泽东草书相近似。高二适暮年尤嗜杨凝式书,故有些狂草作品或以狂草气势所作之行草书作品,明显表现出杨氏《神仙起居法》的笔调、意趣,如《自作短歌卷》,用笔圆畅而见韧劲。另如《“本拟薰炉炽炭红”诗轴》《“秦老诗逋广漠君”诗轴》,用笔涩拙野犷则近杨氏《夏热帖》。

高二适晚年曾自创《草书谱》。存世书迹中有其诗稿《自创草书谱将成,悼于髯》,书于1973年。于髯即于右任。高二适与于氏相交当在其1935年应聘去南京国民政府侨务委员会供职以后,于右任长期任国民政府监察院院长,同在南京,有缘相交。其诗开篇即称“三原誉我书当家,而我诗书总世哗”。于右任对其书法颇为赞赏,其诗书在当时已颇有名气。“阶下本无狂李白”句下注“此孤桐荐吾与于书语”,可知其与于右任相识乃由章士钊写了介绍信的。于右任深研草书多年,后致力于创立“标准草书”。今其自创《草书谱》将成,追念起与于公之间的一段交谊,故作此诗。其所说《草书谱》,当指今草,或包括章草,又为一部宏制,可未见遗存。时值“文革”期间,高氏藏书籍、碑帖3500余册被抄没3年多,于1973年2月发还,编著工作当在此后。其诗不知作于是年何月。其有《新定急就章及考证》的研究成果为基础,并在研究章草的同时,对今草亦已作了具有相当深度与广度的研究,故此为编著《草书谱》必然比较顺利,进度也快。“将成”,尚未编成也,但已完成大半。后是否全部完成,今已不可知。在十年浩劫期间,高氏感伤于时世,常将其诗文手稿弃之炉火,此《草书谱》手稿或即为炉中灰烬之一部分'良可悲矣!