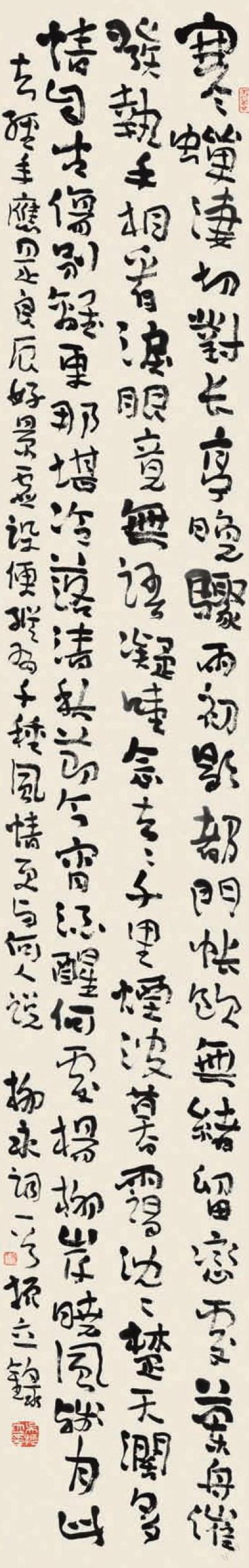

关于艺术、人生的一些想法

吴振立

书法是我栖息精神和安妥灵魂的地方。书法既给我带来欢欣和愉悦,同时也给我带来痛苦和彷徨。我为什么需要书法?这么多年来我为什么对她情有独钟以至朝写暮思,乐此不疲?

毫无疑问,在中国文化中,书法是最宝贵的精神财富之一,有人将之称为“中国文化核心的核心”。核心与否,我没有深入地研究,也就不好多说什么。但有一点,书法艺术千百年来闪烁着耀眼的光芒,吸引了无数有识之士“为伊消得人憔悴”,就在于她那看似简单质朴的线条里,隐含着神秘的人类情感和人生体验,包含着丰富的宇宙信息。书法可以栖息精神,可以安妥灵魂,可以抒发情感,从这一点来看,一部书法史也是一部人类情感和时代精神史。

“相对于个体而言,真正在发生作用的传统,是和自身有所联系,并且被理解和使用的那一部分。”我在多年前的《临帖絮话》里曾经谈到我对于学习传统的认识和临帖的心境:在临帖时,我主要契入他们其中的某一点——令自己激动和景仰的那个点,以求自身的慰藉和超越。学颜求其厚重,学金农求其郁勃,学八大求其简淡,学弘一求其超逸,不贪大求全,也不强求毕似。我对书法艺术的许多认识是从比较中得来的,我喜欢将相同的或者是不同的艺术门类、代表人物、作品放在一起比较,有时甚至风马牛不相及的事情我也在寻找它们内在的、精神上联系。

在我的认识和体验中,书法与其他艺术拥有密不可分的内在联系。我年轻的时候曾有机会接触了许多西方音乐的经典,受益匪浅。沈尹默说“书法无声而有音乐的和谐”。空间和时间的艺术是一个覆盖人类感知系统的美妙织体,它通过声音、旋律、线条、色彩向存在世界倾诉创造的秘密与喜悦,并使短暂的生命得以永恒。艺术最伟大的使命就是在于将不可见的精神显现为可视、可听、可触摸的形式,为所有必将走向死亡的生灵带来亘古长新的慰藉。我特别喜欢俄罗斯音乐。俄罗斯漫长的冬季、广袤的原野、天地间厚厚的云层,以及成片的白桦林孕育了俄罗斯音乐宽、忧郁的特质。我在柴可夫斯基的《悲怆》交响乐的旋律中能深切地感受到和颜真卿《祭侄稿》并无二样的沉郁深悲。再比如贝多芬,我喜欢贝多芬的雄浑和博大,在贝多芬的《田园》《命运》交响曲中能感受到颜真卿、苏东坡书法作品中的厚重和庄严。

如果说音乐滋养了我的书法,那么激发我进入创造的领域是在读了韩玉涛先生的《孙过庭论》之后。20世纪80年代中期,我在友人处借得一本《美学》杂志,上面刊有韩玉涛先生的《孙过庭论》下半部,我不知道读了多少遍,最后一口气把它抄了下来。那时有关书法研究的好文章不多,我是第一次接触到这么好的道出书法本质的文章。1986年我在全国第二届中青展中的那幅获奖作品就是阅读这篇文章后的产物。

沿着那种风格,我写了许多年,慢慢地,那样的书写已经不能满足我内心的需要。齐白石曾说过:“余作画数十年,未称己意。从此决定大变,不欲人知,即饿死京华,公等勿怜,乃余或可自问快心时也。”讲得太好了。为什么要变,因为“未称己意”。作家余华也说过,“一个真正的作家永远只为内心写作”,所有创新的动力和压力都来自内心。

艺术的本质是创造,这也是人类与生俱来的本能。我以为限制我们这种能力的最大因素是现存的种种教条和清规戒律。鲁迅好像也告诫我们不要相信什么小说作法之类的东西。没有任何老师能够带领我们进入创造的领域,它需要体验、需要酝酿、需要等待,就好比灵感一样,我们是寻找不到的,只能和它不期而遇。

艺术是需要寂寞的,但谁也不喜欢寂寞。开始和寂寞为伴往往是无奈和被动的,但当寂寞成为艺术家情感发酵的催化剂时,寂寞又是宝贵的。绵绵细雨,独坐书房,孤灯一盏,百无聊赖中,一种东西慢慢在心中酝酿、发酵,然后升腾,其实这种氛围和情绪最有利于一个人的创作,我的一些比较满意的作品大都是在这种状态下写出来的。