薛绍彭作品考释

曹宝麟

薛绍彭为薛向长子。宋熙宁七年(一0七四)侍父官定州,获《兰亭序》刻石以归,世遂有《定武兰亭》之目。以荫入官。元祜元年(一0八六)以承事郎勾当上清太平宫兼兵马监押。三年返京。与苏轼、黄庭坚、王诜、张舜民等过从甚密。绍圣、元符之际为少府监丞。元符二年(一O九九一)以承议郎出为梓州路提举常平官。与米芾、刘泾为书画友,时称『米、薛、刘』。工书,能得王羲之遗意,书名亚米芾。

一、留题楼观诗

薛绍彭书于元祐元年(一0八六)三月二十一日。拓本。纵30.5cm,横50cm。楷书。凡三行,共八十五字。今存陕西省周至楼观台。

楼观台,以前叫楼观。因为观凡读平声是动词,这里的观读去声表名词,是与楼一样的可以观瞻之所。但一般后人不以声辨义,便加了一个台字。此地相传原是周大夫、函谷关令尹喜修道的草庐。他一日登高观景,忽见紫气东来,预感必有异人经过,果然见一老者骑青牛踽踽西行。知为老聃遂挽留说法,据云《老子》五千言即是这次说法的记录。现在台外高冈已塑巍峨的老子铜像,反觉大煞风景。我多年前因事至西安,李廷华兄陪游楼观,绕殿三匝终于找到薛绍彭的两块诗碑,喜不自胜。又由周至图书馆长张鹰提供拓片,乃使本来不多的薛氏书法增添了资料,故当在此向他们表示感谢。

薛绍彭抄录的是其伯父薛周三十一年前的一首咏楼观的旧诗。『结草』是尹喜典故,『伯阳』是老子李耳的表字。凑巧的是,伯侄两代所任官职竟然相同。

上清太平宫今已不在,因不载于《中国名胜词典》可知。清王昶《金石萃编》卷二一五·宋三《上清太平宫碑》按语云:『上清太平宫,今名太平兴国观。《陕西通志》:在盩厔(周至旧名)县东三十里终南镇。宋太宗以年号名宫,今俗呼[雪样宫]。』古迹的灰飞烟灭,也就百余年间事而已。

苏轼初仕作凤翔判官时曾有诗《和刘长安(敞)题薛周逸老亭,周善饮酒,未七十而致仕》,结句为『之子虽不识,因公可与游』,或许终究也未曾拜识。但东坡与薛绍彭因是同辈及同好,交往较多。今楼观尚存东坡追录自己凤翔时的《上清词》与苏辙和作,但只余两方不足一平方尺的残碑。我们只能在《金石萃编》卷一三九·宋十七中读到今已不存在的东坡记述原委的跋语:『嘉祐八年冬,轼佐凤翔幕,以事口上清太平宫,屡谒真君,敬撰此词,仍邀家弟辙同赋。其后廿四年,承事郎薛君绍彭为监宫,请书此二篇,将刻之石。元祜二年二月廿八日记。』释文:

留题楼观 国子博士、监上清太平宫薛周,结草终南下,云萝一迳深。人穷文始迹,谁到伯阳心。古木含天理,清风快客襟。劳车行计促,空愧负长吟。至和二年十月二十九日。元祜元年三月廿一日,侄监上清太平宫绍彭书。

二、题楼观南楼诗

薛绍彭书于元祐元年(一O八六)三月二十九日。拓本。纵30.5cm,横50cm。楷书。几十一行,共七十八字。今存陕西省周至楼观台。

这首七绝仍然录他人之作,可惜作于元丰四年的『大中』不知为谁。『南山』即终南山。横亘于关中之南,故名。其西起秦陇,东尽蓝田,绵延八百余里。『清平』乃名镇。《元丰九域志·秦凤路》:『县十一:次畿,盩厔。府东南二百里。四乡,清平一镇。有终南山、渭水』。『郿』和『虢』皆在这十一县内。『郿』今已简化为『眉』。

苏轼在凤翔时曾有组诗,总题为《自清平镇游楼观、五郡、大秦、延生、仙游,往返四日,得十一诗,寄子由同作》。

薛绍彭这件字稍大,但不如款识的小楷精劲。大字頗显松散,风格接近徐浩,而徐季海恰也是当时的流行书体。释文:

题楼观南楼

纷纷尘事日婴怀,一见南山眼暂开。好是晚云收拾尽,半天苍翠望中来。自清平如郿、虢过此。元丰辛酉孟夏÷十七日,大中题。元祜元年三月二十九日,承事郎、勾当上清太平宫薛绍彭书。

三、召饭帖

薛绍彭约书于元祐六年(一O九I一)后。纸本,纵28cm,横41cm。草书。凡七行,共四十五字。台北故宫博物院藏。

《古书画过眼要录》以为『此帖与前一帖(按指《昨日帖》)似为同时所发』,见此不禁为人谀『徐一尺』的玄鉴深感担忧。此二帖无非在元章作东的事由上略近,而如从书法风格上着眼也绝不会看成是同时的。本帖书法非常稚嫩,尚无晋韵,与《昨日帖》的简古老练相去甚远。我甚至相信米芾的《吾友帖》中『吾友何不易草体,想便到古人也。盖其体已近古,但少为蔡君谟脚手尔』的告诫,便是针对薛绍彭的这类草书而言的。另外,二帖的内容实质也迥然有别。本帖中绍彭并非在被邀之列,他向收信人恳求同行,且不惜以贡茶和书画为饵,哪像《昨日帖》已是当然的座上之宾,他可以不顾收信人是否被邀,自作主张地一大早上门带其赴会。从米薛二人交情的由浅入深,也可知本帖必早《昨日帖》甚多。

绍彭事迹往往赖米元章所记而存。在米的著述和墨迹中,实未见二人早于元祐的交往记录。最为显豁的一点是,序于『元祜丙寅(元年)八月九日』的《宝章待访录》中,哪怕『的闻』也只字未及薛绍彭闹得满城风雨的《定武兰亭》收藏,这便可知二人此前并未谋面。其实也难怪,薛向元丰四年(一0八一)去世,绍彭其后三年皆在京兆万年守制,直至元丰、元祜之际他方任命勾当上清太平宫。而米芾元丰八年(一0八五)丁母忧,也须至元祜二年(一0八七)服阙,这也就是其年西园雅集中何以只有米芾、刘泾一字巨济一参加而绍彭不预的原因。三年薛氏秩满归京,但米芾又于前一年末入扬州幕府。其后二人动如参商,未能相见。元祜六年(一0九一)米赴京谋官,二人始缔交。我考定作于其年末在京师所写的《箧中帖》中云: 『芾箧中怀素帖如何?王起部、薛道祖一见便惊云:自李归黄氏者也。』这是元章最早提及道祖的一次。

于是应可知所谓『晋帖』者,即王羲之的《裹鮓帖》。米芾《书史》云:『右军唐摹四帖,一帖有[裹鮓]字,薛道祖所收,命为《裹鮓帖》……上有弘文印,印在帖心面上,不印缝,四边亦有小开元字印,御府帖也。』这本钤有『弘文之印』的《裹蚱帖》被刻入《宝晋斋法帖》,从附刻薛绍彭的跋赞,可知他便是据薛的摹本上石的。赞后还有米氏一帖云: 『《裹蚱》一卷奉纳,公所模一通摹一,遍寻不获,小儿宿同文,无处诘,必乱与人也。见一现一追懊不已。此轴若要,愿却模一本见与可也。龙石献友晋。芾白』。看来搪塞的理由是为乾没而设,否则不会送龙石赔晋帖了。此帖我据签名形态和『小儿宿同文』考为元祜九年(一O九四)而作。因此窃谓本帖应亦作于相近年份,因为这本晋帖尽管只是唐摹,至宋已为重宝,薛绍彭是足以据为奇货的。这个时间段也比较符合二人相交未深的实际。但以示审慎,我只能定为元祜六年后。

至于黄筌《雀竹》,未见米芾《画史》,这应与他鄙薄黄画有关: 『黄筌惟莲差胜徐(熙),余虽富艳皆俗。』『黄筌画不足收,易摹。徐熙书不可摹。』但被《画史》讥为『岂是名画?可笑』的薛藏《金盆鹁鸠》(疑是徐熙画),竟久借至死也不还原主(见《宝真斋法书赞》卷十三《薛道祖鹁鸠帖》),那么其口是心非的狡狯毕竟还是不足为信的。释文:

元章召饭,吾人可同行否?偶得密云小龙团,当携往试之。晋帖不惜俱行。若欲得黄筌《雀竹》,甚不敢吝。巨济不可使辞。绍彭又上。

四、裹鮓帖跋

薛绍彭约书于元祐年间,拓本。草书。几十一行,共八十七字。上海市图书馆藏。

米芾《书史》云: 『右军唐摹四帖,一帖有裹鮓字,薛道祖所收,命为《裹鮓帖》。两幅是冷金硬黄,一幅是楮薄纸摹,右军暮年更妙帖也。其一幅云: [欲与彦仁集界上,平自可,且何所谘人。]乃[王道平平],其[平]字音便,又见晋人语气。上有弘文印,印在帖心面上,不印缝。四边亦有小开元字印。御府帖也。』这通唐摹王帖的薛绍彭摹本,幸亏被刻入《宝晋斋法帖》,否则就只留《书史》的文字而无实物了。

《裹鮓帖》三行十八字云:『裹鮓味佳,今致君。所须可示,勿难,当以语虞令。』第二行末『当』字右侧,押一『钦』字。第三行末有『弘文之印』和『绍彭』『崇嗣』押字。『弘文之印』多见于法帖,但因『弘』字犯宣祖弘殷讳,只能改『洪』,赞中『洪文秘奥』即是。『崇嗣』有可能南唐徐熙之孙徐崇嗣,即创没骨花卉者。米芾说『右军暮年更妙帖也』,『暮年更妙』应是受薛赞的启发,谅非帖语。

『清秘堂』是薛绍彭的书房。又名『清秘阁』,并有朱文『清秘阁印』。《宝真斋法书赞》卷十三《薛道祖清秘阁诗帖》序云:『四方士大夫宦游京师,类多僦舍,往往卑狭湫隘,室无天游,容膝而已。厅寝厨厩,皆苟完苟合,能有斋阁为便燕栖迟之所者鲜矣。况有隙地以植嘉卉乎?河东三凤后人道祖于堂之中庭,植丛竹甚茂,竹之旁隅,榜阁日[清秘],盖取退之[笋添南阶竹,日日成清秘]以名之也。』骄人之色可掬,这当是其父的遗泽吧。

薛氏的楷书仅见于此,颇值珍惜。释文:

右军为书,暮年更妙。《襄鮓》既出,眾帖成少。盖其暮年,纵心所造。开元珍藏,洪文秘奥。崇嗣与钦,鉴赏同好。龙凤腾仪,日星垂曜。陈雷不嗣,隐如雾豹。清秘于归,是则是效。河东薛绍彭以晋王逸少《襄鮓帖》刻石,题赞其后,清秘堂书。

五、昨日帖

薛绍彭约书于绍圣三年(一O九六)。纸本。纵26.9cm,横29.5cm。草书。凡七行,共五十二字。台北故宫博物院藏。

『天宁』为道观名。初受徐邦达先生误导,以为在汴京。查清·周城《宋东京考》卷十三,于『宫』一节引《林灵素传》云:『政和五年,宫禁多怪,命灵素治之,埋铁简长九尺于地,是怪遂绝,因建宝箓宫。宫前建仁济亭,施符水,开神雷宝箓坛。诏天下天宁观改为神雷玉清万寿宫。无观者以寺充。』陆游《老学庵笔记》卷九:『政和神霄玉清万寿宫,初止改天宁万寿观为之,后别改宫观一所,不用天宁。若州城无宫观,即改佛寺。俄又不用宫观,止改佛寺。』同书卷三即有『会稽天宁观老何道士』云云,恰谓林灵素事。既然终米芾之世『天宁』随处有之,则徐先生所谓『此帖似三人同在汴京时所作』,并最终坐实『必是崇宁五年或稍后所书无疑』应是未必然的了。

薛绍彭号翠微居士,米芾号鹿门居士,照例赴佛寺茹素方得其所,但三教合流以后,佛道已不甚相互排斥。天禧三年(一01九)张君房提举的道教典籍《云笈七签》卷三十七『斋戒』的第二,即是目的为『五脏清虚』和『和神保寿』的『节食斋』显然也提倡禁断血食。因此道观亦设斋食以备斋戒所需。佛教以不杀生为戒律,寺院斋堂例是纯素。本帖既云『天宁素饭』,有所特指,可见『天宁』必非佛寺,如果有以天宁为名的佛寺的话,定非此地。

徐先生说:『又考《北宋经抚年表》王汉之(字彦昭一以崇宁四年知潭州,[五年赴阙]。米芾也在五年重入汴京,作书学博士。』于是作出肯定的系年。然而徐先生恐怕首先不易回避宋代禁谒的诘难。禁谒是为杜结党营私之弊。如果徐先生搬出休沐例外的盾牌,那我只能说,与已知的薛氏作于建中靖国元年的草法相比,本帖只能居前,而绝无作于谢世前一两年的可能。

王汉之(一0五四——一二三),衢州常山(今属浙江)人,因父王介葬润州丹徒县(今江苏镇江)黄杜村马鞍山,故与米芾俱成《京口耆旧传》中的客籍人物。米芾与彦昭、彦舟一王涣之一最为亲善,米能定居丹徒,与王氏兄弟居中调停,使米藏南唐砚山与苏舜元之孙易地,从而致海岳庵的诞生有很大关系。所以米芾直至晚年还与二王保持联络一见《少时帖》一。王汉之是蔡京党羽,米芾晚年的宦途稍畅正有仰仗之处。

本帖系年之成立,必待三人同在一处而且又是闲身的条件。我觉很有可能是绍圣三年。《书史》云:『吕公孺处李邕三帖,第一《改少傅帖》,深黄麻纸,淡墨,淳古如子敬。第二《缙云帖》,淡黄麻纸。第三碧笺《胜和帖》……丙子岁,第一归薛绍彭。』丙子即是绍圣三年。既然如此之详,足见目击。按,米芾绍圣元年自雍丘乞监中岳庙,东归润州,直至四年方起知涟水军。王汉之可按程俱《北山集》卷三四《王公行状》:『元祜元年,以举者应铨格,改宣德郎知婺州金华、河南府渑池县事。丁越国太夫人忧。绍圣四年以奉议郎颍州郡王院吴王宫大小教授。』那么三年他实在润州为母蒋氏守制。只是薛绍彭资料匮乏,已不知何以也在那里。

米芾在涟水时与薛绍彭唱和最为频仍。见于《宝晋英光集》就有卷三的《自涟漪寄薛郎中绍彭》和《余尝硾越竹,光滑如金版,在油拳上,短截作轴入笈番覆,一日数十张学书作诗寄刘薛》由于《十纸说》有『越陶竹万杵,在油拳上,紧薄可爱。余年五十始作此纸,谓之金版也』之言,而五十之年正在涟水任,可知也作於同时。甚至可以认为『犹言弟兄与兄弟』的《答薛绍彭寄书》也属同时之作。自元祜六年(一0九一)相识至初知涟水的绍圣四年(一0九七),中间必有一个十分亲近的过程,而本帖应可为这层铺垫提供了证据。释文:

昨日得米老书云,欲来早率吾人过天宁素饭,饭罢阅古书。然后同访彦昭。想亦尝奉闻左右也。侵晨求见,度可偕行,幸照察。绍彭再拜。

六、桃李三诗帖

薛绍彭书,无纪年。纸本。(前)纵31.2cm,横27.3cm。(后)横“1.5cm,纵27.6cm。行草书。几十二行,共八十六字。台北故宫博物院藏。

本帖无可考纪年,但从签名形式而言,实与《危途帖》接近,尤其是『彭』字下横凸弧颇大,更为相似。仅从这一特征权置其前。释文:

簇簇深红间浅红,苦才多思是春风。千村万落花相照。尽日经行锦绣中。村落人间桃李枝,无言风味亦依依。可怜憔悴蓬蒿底,蜂蝶不知春又归。十日狂风桃李休,常因酒尽觉春愁。泰山为曲酿沧海,料得人间无白头。绍彭。

七、晴和帖

薛绍彭书于元符二年(一O九九)。纸本。纵25.lcm,横34.8cm。草书。凡十行,共七十七字。故宫博物院藏。

本帖与另二通致大年者原装一卷,此即为第一,后二皆佚。徐先生云:『上款[大年太尉],前人多释为[太守](原注:只《铁网珊瑚》不误),因草书两字很相像。』但核明朱存理《铁网珊瑚》卷四《薛道祖三帖》唯第三帖释『大年太尉』不误,第一帖即本帖仍误为『太守』。

由于三帖显见为一时所书,因此第二帖文字有助于考释,其云:『绍彭启。早来蒙教,荷借示二像,甚佳,得观多幸。杂画更借数种。所论智永、昙林二书,于左右不吝。但不欲《雪山》,它画皆可也。绍彭顿首,大年防御执事。《雪山》非不佳,但苦太多大轴耳。』如果其中『二像』即是本帖的『三画』,则二帖次序应倒置。总之,『防御』乃是当时赵大年的真实官衔。

李廌《德隅堂画品·赵令穰画》云: 『宗室光州防御使令穰,字大年。予虽未之识,然雅闻有美才高行,读书能文。自少喜作山水,士大夫家往往有之,以为宝玩。大年与德麟一令畴字一同出太祖皇帝之后,于德麟为兄,早相器重,以故德麟所收皆大年平时所得意者。』书后附李麝和赵令畤二跋,皆书于元符元年(一0九八)七月。可知赵令穰年长于赵令畴(一0六一——一一三四)且其为防御使的大致时间。

《宣和書谱》卷二十: 『宗室令穰字大年,艺祖一即太祖一五世孙也……官至崇信军节度观察留后,赠开府仪同三司,追封荣国公。』按《宋史·职官九》『宗室自率府副率至侍中叙迁之制』,防御使至节度观察留后间,只有观察使一级。假设元符元年七月李廌跋时大年刚为防御使,那么不管是三年还是四年一叙迁,到薛绍彭自梓州归朝的崇宁元年(一一0二),只要没有过犯,大年总已是观察使了。因此我只能相信本帖作于元符二年绍彭赴梓州之前。尽管已佚的第三帖中有『寺中昨日领来教』之语。而绍彭赴梓前任少府监丞似与『寺』无涉,但文献不足,很难知悉道祖在少府监丞前后是否会有某寺的职事。

至于《异热帖》,徐先生云是王羲之书,注谓『见《宣和书谱》卷十五著录』。其实薛绍彭所藏未必与内府为同一本。米芾《书史》云:『宋子房收得唐开元摹右军帖,末有李林甫等臣跋,今归王诜,翰林印皆在也。内《异热》一帖归薛绍彭。』查《宣和书谱》卷十五『草书,王羲之』亦作《异热》与米记同。『异』是『巽』的古字。因此我怀疑《书史》的『薛书来论晋帖误用字』云云很可能是因是而发。如此疑能成立,则其得《异热帖》是在米芾知涟水军时,亦即绍圣四年至元符二年期间。从本帖不惜以此易大年李承晏墨的气概而言,也颇有交易时相激对手的虚张声势之嫌。释文:

绍彭启。两日廷中不得少款为慊。晴和,想起居佳安。二画久假上还,希检收。许借承晏、张遇墨,希示一观,千万千万。承晏若得真完,虽《异热帖》亦可易,更俟续布。不一一。绍彭再拜大年太尉执事。廿八日。

八、危途帖

薛绍彭书于元符二年(一O九九)秋。纸本。纵31.8cm,横60.lcm。行草书。凡十一行,共八十五字,台北故宫博物院藏。

《古书画过眼要录》云: 『此帖称[乍履危途],又说[穷山僻陋]应当也是在梓潼时所作。成都一锦城一虽然离梓潼不远,但为官守所拘,不能随便出去游玩,所以帖中又说:[然锦城繁华,当有可乐,又恐非使者事尔。]时间在崇宁初年。』徐先生未能真正读懂,此致宾主混淆。其实只需看到『乍履危途』和『使者』二处皆抬头移行,便知表敬,也即所指为收信人。因此可知那人必是成都府路的『使者』亦即提举常平官。

岳珂《宝真斋法书赞》卷十三《薛道祖书简帖》之十二,与本帖措辞及情惊相近,并可参照:『绍彭启。违阔多年,每深驰仰。宋郪县近始到官,忽云与无逸(按,谢逸表字)别久,颇不能道左右近日动静。比辰不番尊候何如?绍彭远官,良非所堪。奉亲到此累月,诸幸粗遣。手足在北,音问不继,朝夕耿耿。无逸才高,安可独沉里中耶?绍彭再拜。』二帖显作于相近时间。『宋郪县』是郪县宋姓知县,可见绍彭亦在彼地。郪县(今四川三台)乃梓州之治,自亦梓州路转运司驻节地。薛氏与梓州有关,只是为『梓路使者』,而最可靠的时间即是东坡逝世的建中靖国元年(一一0一)。清吴荣光《辛丑销夏记》卷一《宋人十札》中有薛绍彭《重阳日寄上都两舍弟》诗帖云: 『秋影萧疏无雁行,篱花冷落未开黄。都城遍插茱萸日,郪县涪江正异乡。翠微居士书。』此正是『手足在北』的发乎吟咏。绍彭两舍弟,只有大弟嗣昌知名。于是也知绍彭抵梓州是在当年的重九前不久。

《宝真斋法书赞》同卷并收《薛道祖寄黄鲁直诗帖》云:『奉寄鲁直学士。绍彭。瘴地经行促棹讴,周南太史几年留。书来遥识犹青眼,别久悬知半白头。宋玉又经巫峡去,谪仙初罢夜郎游。长江风水追难及。怅望春波一叶舟。建中靖国元年中和,合江县。』中和是二月初一,合江今属四川,宋为梓州路泸州属县。既称『书来』云云,则二人尚有通信。经钩沉,终知《山谷别集》卷十六中的《与东川提举书四》即是。因为东川即梓州,提举也是提举常平简称。其三有『蓬蓼拄门,鼪鼯同径』八字,恰与黄庭坚纪年为『元符三年正月丁酉晦』的《为张大同书韩愈赠孟郊序后记》中丝毫不爽。因此可测薛氏到梓州任必在元符二年的初秋。

帖末数句徐氏释文和句读有误:『但版曹新定,法度烦劳,应报有以见教,乃所望也。』『定左草右行的『额』。『版曹』是指户部,而『版曹新完法度』,实指元符元年六月二十日蔡京所上《常平免役敕令》事(《宋史·哲宗二》)。按,提举常平官是王安石为推行新法而创,元祜元年(一0八六)司马光当政时废,哲宗亲政的绍圣元年(一0九四)复置。『免役法』的实质即是由『当役』者出钱雇人服役。所以帖中『额劳』即是本年的当役名额。

收信人是成都府路的使者,薛氏是梓州路的使者,表面看来似可分庭抗礼。但『川峡四路』的益州路自改成都府路后,其对另三路梓、利、夔便有统辖关系。『有以见教』并非客气话,而是实实在在的请示了。释文:

绍彭顿首。不审乍履危途,尊履何似?绍彭将母至此,行已一季。穷山僻陋,日苦阴雨,异俗愁挹,想其同之。然锦城繁华,当有可乐,又恐非使者事尔。职事区区粗遣,但版曹新完法度,额劳应报,有以见教,乃所望也,绍彭顿首。

九、杂书卷

薛绍彭书于建中靖国元年(一一O 一)。纸本。纵26.1cm横303.5cm。行草书。台北故宫博物院藏。

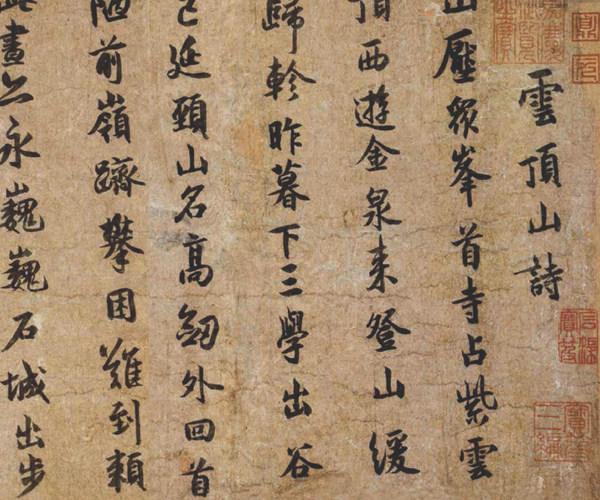

(1)云顶山诗

凡二十一行,共一九一字。

这是薛氏所存帖中唯一具纪年者。云顶山,《中国名胜词典》云:『在四川金堂县龙泉山脉中段,距县城南二十六公里,古名石城山。海拔九百余米,东濒沱江,西接成都平原,山峰矗立,拔地而起。攀登高峰,极目四望,百里山河,尽收眼底……其上为大云顶寺。』此山北宋时属梓州路怀安军,亦是与成都府路的西界相临。境内有金水县(今金堂东南),隋时称金泉,这也是薛绍彭游云顶山前的所经处。诗中『玉垒』『岷峨』『青城』皆为山名,而『金雁』『锦川』为水名。『江流一练带』则指沱江(宋名中江)。

薛绍彭作本诗时在梓州路提举常平任。常平官例须视察各地义仓农田等。他在本年二月一日写了一首七律《奉寄鲁直一黄庭坚一学士》, 一见岳珂《宝真斋法书赞》卷十三一,落款是『建中靖国元年中和,合江县』。按,此县属泸州,已是该路的南界。他未必能到成都府路的苏轼故里眉州,所以他向米元章通报的信息或许只是传闻,米芾《苏东坡挽诗五首》其一注云:『梓路使者薛道祖书来云:乡人父老成望公归也。』一《宝晋英光集》卷四一可见虽未受党祸的波及,但他对元祜年间的老友之落难还是颇抱同情之心的,这点与米元章倒极为相似。释文:

云顶山诗 山压众峰首,寺占紫云顶。西游金泉来,登山缓归轸。昨暮下三学,出谷已延颈。山名高剑外,回首陋前岭。跻攀困难到,赖此昼亦永。巍巍石城出,步步松径引。青霄屋万楹,下俯二川境。玉垒连金雁,西轩列阡轸一此字点去一畛。青城与岷峨,天际暮云隐。少城白烟里,水墨淡微影。江流一练带,不复辨渔艇。东惭梓潼隘,右喜锦川回。盘陀石不转,枯枿弄芒颖。四更月未出。蕙帐天风紧。客行弊帑垢,到此凡虑屏。暂时方外游,聊惬素心静。明朝武江路,拘窘逐炎景。建中靖国元年七月廿四日,翠微居士题。

(2)上清帖

凡四十一行,共三七五字。

从开头『上清』二字可知帖中默记的诗篇断章皆作于他勾当上清太平宫兼兵马监押时,但既然『旧稿不存,尚可记忆』,本帖写时应后数年,亦可能作于为梓路使者之时。

上清宫,徐邦达《古书画过眼要录》谓在四川青城山上,大误。苏辙本传:『徽宗即位,徙永州、岳州,已而复太中大夫,提举凤翔上清太平宫。』清王昶《金石萃编》卷三一九《薛绍彭楼观诗三段》是绍彭录其伯薛周至和二年监上清太平宫时所作一诗及他人二诗,时间分别是元祜元年三月二十一日、二十九日和三十日。王昶按语云:『上清太平宫,乃太平兴国观中北帝宫通明殿之额也。在盩厔一按今陕西周至一县东三十里,县东南三十里即楼观。』随后又录苏轼《上清词》跋云:『嘉祐八年冬,轼佐凤翔幕,以事口上清太平宫,屡谒真君,敬撰此词,仍邀家弟辙同赋。其后二十四年,承事郎薛君绍彭为监宫,请书此二篇,将刻之石。元祜二年二月二十八日记。』自嘉祜八年(一0六三)下推二十四年,正是元祜元年(一0八六)。所以薛氏监宫当始于是。然而同书卷一二八《华岳题名八十六段》都有绍彭元丰六年(一0八三)六月十六日的题名,按其父薛向(一0一六——一0八一)卒于元丰四年,又归葬京兆府万年县祖茔,因此上述題名应书于服丧期间。要之,薛绍彭监上清宫始于元祜元年之初。以前读米芾《西园雅集图记》,颇怪号称『米薛刘』者何以独缺薛氏。至今方可释然。

既知上清宫在凤翔府,于是诗句中『秦树』『渭川』『灞陵』等关中景物皆可会心。但『天寒湘水秋,雨暗苍梧暮』涉及湖南的一联却难以索解,亦可能是怀人之作。

最后四行似乎并非本帖附笔。释文:

上清、连年、实享、清适、绝尘、物外,皆自制(按徐氏释『数』,误)亭名也,录示诗句,未见佳处,想难逃老鉴也。旧稿不存,尚可记忆。‘雨不湿行径,云犹依故山。看云醒醉眼,乘月棹回舟。水上三更月,烟中一叶舟。寒临重阁回,影带乱山流。暮烟秦树暗,落日渭川明。平林映日疏,野草经寒短。霜干叶飘零,石出水清浅。官冷系怀非吏事,地偏相访定闲人。一马春风过微雨,竹间归路静无尘。鸥鹭惊飞起,秋风菱花荇一按后÷字外间有倒置符号);一径入中渚,坐来唯鸟啼。水云生四面,常恐世人迷。绿径无行迹,苍苔露未唏。曾梦春塘题碧草,偶来雾夕看红蕖。无人云闭户,深夜月为灯。晓露凝芜径,斜阳满画桥。不眠听竹雨,高卧枕风湍。桥横云壑连朝度,雨暗灯窗半夜棋。微波拂凉吹,淡烟生远树。天寒湘水秋,雨暗苍梧暮。乘月多忘归,往往带霜露。自然鸥乌亲,自与渔樵过。去意已轻千里陌,深杯难醉九回肠。灞陵叶落秋风里,忍对霜天数雁行。已上虽粗记,然全章皆忘矣,语固禾佳,要之亦平生经心一事,老友必怜其散落。便风早以为寄也。绍彭再拜。更有第三编,亦不见。来信不言及,必不在彼,不知失去何处,如何如何。

(3)左绵帖

凡十五行,共一三五字。

『左绵』即绵州(今四川绵阳)别称。晋左思《三都赋》之一《蜀都赋》有『于东则左绵巴中,百濮所充』之句。古人居处坐北朝南,则东方为左。绵州处成都之东,故名。杜甫避地成都,途经绵州时写过两首咏物诗。《海棕行》有『左绵公馆清江,海棕一株高入云』句;《姜楚公画角鹰歌》有『此鹰写真在左绵,却嗟真骨遂虚传』句。这幅角鹰下降陆游尚及见之,他在四川安抚使幕时尝作《绵州参录厅观姜楚公画鹰少陵为作诗者》一首,则可知左绵所指。

越王楼是绵州名胜,杜甫《越王楼歌》前四句是:『绵州州府何磊落,显庆年中越王作。孤城西北起高楼,碧瓦朱甍照城郭』。此楼乃唐高宗显庆年间太宗子越王李贞为绵州刺史时所建。

本诗帖亦作于梓路提举常平时。绵州虽已属成都府路,但正在梓州北邻,且二州州城并由涪江流贯。梓州居下游,因此『晋伯』赠送的松树方可称沿流而来。『东川』其实即指梓州,唐代剑南东川节度使驻节于此。绵州至梓州的水路确也只『百余里』而已。

帖中的绵州通判『晋伯』以及兼寄的『师道史君』(按即使君,或是知绵州军州事)已不知姓名了。释文:

左绵山中多青松,风俗贱之,止供樵爨之用。郡斋不(此字点去)僧刹,不见一本。余过而太息,辄讽通宁晋伯移植佳处,使人知为可贵,东川距绵百里余,入境遂不复有。晋伯因以为惠,沿流而来,至此皆活。作诗述谢,并代简师道史君。绍彭上。越王楼下种成行。濯濯分来一苇航。偃盖可须千岁干,封条已傲九秋霜。含风便有笙竽韵,带雨偏垂玉露光。免作爨烟茅屋下一此字点去一底,华轩自在拂云长。

(4)通泉诗帖

凡九行,共七十七字。

从『通泉』地名亦可知作于梓路使者时。通泉一今四川射洪东南一为梓州所属县名,其县治亦处涪江之滨。自梓州『今四川三台』而言,更在下游。

『通泉字法出官奴』,官奴是王献之小字。薛绍彭自《兰亭》得法,因此这里的『官奴』当是指王羲之的《官奴帖》。米芾《书史》云:『王羲之《玉润帖》,是唐人冷金纸上双钩摹。帖云:「官奴小女玉润,病来十余日,了不令民知……」此帖连在《稚恭帖》后,字大小一如《兰亭》,想其真迹神妙。『此帖刻于《宝晋斋法帖》。米氏在《书史》之谓《玉润帖》,而其早岁《宝章待访录·目睹》中却分明记为《官奴帖》。相次的二则云:「晋军《稚恭进镇帖》。右麻纸,书迹后有太常卿萧祜题跋。在前著作郎王仲修处。』『晋王羲之《官奴帖》。右双钩麻纸本。亦在王仲修处。』《书史》谓《玉润帖》连《稚恭帖》后,显示米芾收前王仲修已将二帖改装为一卷而已。可见纸质所记稍异,仍不妨碍作出《玉润》即《官奴》的结论。米薛为书画友,二人拥有之物皆相互借摹,如薛所收王羲之《裹鮓帖》(见《书史》)亦被米刻入《宝晋斋法帖》,因此似可推论薛绍彭亦有转拓《官奴帖》之可能。只是《官奴》本为行书而本帖却写草书,也许即是他聊以解嘲的『牵非实事』吧。

本帖『和巨济韵』,巨济是刘泾表字,故应还是寄示刘氏的。诗中『多谢玉华宫畔客』一句,使我们能通过比照《宋史·文苑五·刘泾传》而纠正其错失。本传云:『刘泾,字巨济,简州阳安一今四川简阳)人。举进士,王安石荐其才,召见,除经义所检讨。久之,为太学博士,罢,知咸阳县,常州教授。通判莫州、成都府。除国子监丞,知处、虢、真、坊四州。元符末上书,召对,除职方郎中,卒,年五十八,经旨文务奇怪语,好进取,多为人排斥,屡踬不伸。』按载,知四州在元符末上书之前。但从本帖便可纠正为刘泾知坊州当在薛绍彭任梓路使者时,亦即元符末至崇宁初,而透露此消息的恰是『玉华宫』。按此宫为唐贞观二十一年一六四七一所建,其地在坊州宜君縣一今属陕西一北凤皇谷。坊州治在今黄陵南,宜君处其西南只数十里,足可称『玉华宫畔客』的。释文:

通泉字法出《官奴》,日日临池恨不如。双鲤可无轻素练,数行唯作硬黄书。乡关何处三秦路,马足经年万里余。多谢玉华宫畔客,新诗未觉故情疏。和巨济韵。临池通泉为如字韵。牵非实事也,不笑不笑。

十、得告帖

薛绍彭书于崇宁元年(一一O二)。纸本。纵23.6cm,横29.7cm。草书。凡八行,共七十三字。台北故宫博物院藏。

本帖受主『伯充太尉』,即吹捧米芾为『天下第一』的宗室赵叔盎。他是太祖弟廷美子德钧四世孙。若非性喜书画,借名流以传,恐怕只不过在《宋史·宗室世系表二十五·郧国公房》中占个『叔盎,高密郡公』的虚名而已。

他是个极不安分的风流贵公子。《续资治通鉴长编》元祜元年六月壬子,『大宗正司言:「右武卫大将军、康州团练使叔盎,四次唐突,已累放罪,显无畏惮。」诏:「叔盎特展三年磨勘。」』展乃推迟。翌年黄庭坚《同子瞻和赵伯充团练》云: 『金玉堂中寂莫身,仙班时得共朝真。两宫无事安磐石,万国归心有老臣。家酿可供开口笑,侍儿工作捧心颦。醉乡乃是安身处,付与升平作幸民。』只从酒色着墨,根本不提他能画马和富收藏之事,可知『四次唐突』的缘由了。也许他并不记过,又有屡犯,因此迟至十年仍未叙迁。《长编》绍圣四年十月『壬辰,大宗正司言:「右武卫大将军、康州团练使叔盎,乞依令宴例换武官。」诏: 「特换左藏库使,仍旧康州团练使。」』未换前的官衔,可由立石于当年七月一日的《广州净慧寺塔记》的『皇叔、敕赐进士出身、右武卫大将军、持节康州诸军事、康州刺史、充本州团练使』中得以证实。从中可知有二:第一,他年龄比神宗(一0四八——一0八五)为小;第二,他确出守过康州(治今广东德庆)。

『太尉』既是实职,又是泛称,因此并不能以此系年。值得注意的是『芙蓉』,这是研一砚一山之名。蔡僚《铁围山丛谈》卷五记米芾以所藏南唐李后主研山易苏舜元孙家废墓田以造海岳庵,又云: 『时东坡亦曾作一研山,米老则有二,其一曰「芙蓉」有颇崛奇。』而米晚年易研山与薛绍彭,只有崇宁元年的那次(见《研山铭》考释)。按,薛绍彭自梓州路提举常平满任在此年,他例应赴阀注官,先与叔盎有接触,然后乘待次空隙南下见米芾于真州或已丧居的润州,换得研山再回京师。这便是『芙蓉在从者(自谦)出都后得之』的始末。

『告』是官告,应是新的任命,可惜已不知为何。『居采』当作居案,乃黄筌之子,尽管采通寀,但从其弟居实从同一部首而言,固不当从简。释文:

绍彭再拜。欲出,得告,慰甚。审起居佳安。壶甚佳,然禾称也。芙蓉在从者出都后得之,未尝奉呈也。居采若是长帧,即不愿看;横卷有,略示之,幸甚。别有奇观,无外。绍彭再拜伯充太尉。方壶附还。