胡介鸣 等待“序曲”

“通过我这些年的工作经验总结,如果要在作品阐释上表现出一定力量的话,必须要走到极端与边缘,才会产生力量,但是走到边缘以后很容易失败、摔倒,这要求你必须要在边缘的地方保持平衡,所以这两者之间必须要掌握好、把握住,这也是我的一个工作体会。” 《序曲》、《太极》是胡介鸣在展览《邵志飞 胡介鸣双个展》中的两件作品,这也是他最新的作品。这两件作品是在新时线媒体艺术中心完成的,整个展览历时半年多的时间。这两件作品涵盖了艺术家多年对时间、历史、社会、文化、经济的各种考虑,对于胡介鸣而言这是一个综合性的、段落总结的作品。“序曲”是胡介鸣一直以来内心所期盼的,像一种等待,但不是消极的等待,而是不断的尝试。在作品与作品之间,胡介鸣在不断刷新,不断的制造可能。

《序曲》是由三面墙组成。在写《序曲》的作品介绍时,我隐隐感觉到,我想要的东西可能还没有出现。“序曲”这个词汇的意思就是正式的还没有开始。其出处是由于演员或者重要的观众迟到了、还没到场等原因,演出没有正式开始,等待的期间就表演一些其他的内容,或者放些音乐之类。所以这样的“前奏”就成为了《序曲》的题材,它是为了等待而产生的作品。人的一生当中有无数次等待,这样的一种情怀大家一定并不陌生,所以等待的期间是非常有意思、有表现力空间。这个作品中的三面墙其实是完全复制这个空展厅原来的三面墙的样子,墙的背后呈现了大概有八百多部影像,在墙的缝隙里面透出光。这些影像由一百多台投影机进行工作来呈现,图像的内容是我从出生到现在记忆中的东西,我认为这是我最值得表现的素材,最有权力表现的一个素材。这些内容我完全不用考虑其真实性,或者在理论与媒体艺术表现手段上来讲,它的本质是架空历史的。它可以不管历史,因为媒体像一个幽灵一样到你面前来跟你做伴,这应该是一个观点,它是一个穿越时空的东西,它可以直接跟你的感觉对接。墙缝里面透露出来的影像的关系是要观者自己去辨别的,每个人的思维循环都是独立的,这样的也是最真实的。这一点也是我想到雅克?德里达曾经有过这样的经验——他每到一个地方都会跟出租车司机、服务员之类的人留下地址,然后互相寄信,他在家里面有很多很多这样的信,在他看来这就是最靠谱的历史,这就是“荷马史诗”。一种碎片式的东西记下来,这也是挺有意思的,我非常同意他的说法。

《太极》是一个影像的动态雕塑,实际上也可以把它叫做机器人。它比较复杂,和《序曲》的墙体形成了一个很大的对比,是体量比较大的一个作品。这件作品是动态的,它在动态状态中最高可伸到4.2米,是由220根人的骨头放大很多倍组成的,在骨头里面又有一百多台投影机投出一百多部影像,在骨头中投射出来。在我描述这个作品里面有些关键词,一个是生物体,一个是自动化控制,还有骨骼、悲伤和喜悦、大体量、碎片、现实政治、寓言化、作品的权利等。他的影像内容是人的两大极致情绪悲伤和喜悦在历史的背景下产生的非常简洁有力的一个表述碎片。

《残影》创作于2013年,这个阶段的主要工作是通过多种媒体等方法来表现我个人历史、生活等的记忆,作品的时间定位是从我出生至今。这件作品在上海的一个当代艺术馆参加过展览,主要收集了一些原来机构用过的旧的文件柜作为媒介,通过我记忆中的一些片段,做成一些比较荒诞的影像碎片来进行一个档案式的简洁呈现。

《零度海拔》创作于2007年,去年展览于上海实验双年展里。我在2007年买了一条船,把船上的一些舱门切割下来,通过一些影像的手段、屏幕、传感器等,使得观者用观看作品的距离来控制船舱中影像的变化。这些影像都是一些海水,在海水里有一些我记忆中很重要的东西,但现在看来是毫无价值的一些物品的漂浮状态。《零度海拔》最初的版本是2006年开始做的,在2006年到2013年这六年时间里不断地更新,而这也是近年来的工作方法里的一个作品,因为这些年我一直在通过媒体领域进行创作,媒体艺术运用了很多数字化,计算机软件化等手段来处理,它们的更新速度很快,所以在这几年工作当中我更倾向于一件作品会有不同的版本,类似于软件的版本在不断升级中。我的作品是在不断更新的,有永远没有做完的这样一个概念在里面。

作品《一个世界正在建设中》,用3D方式虚拟的一个星球,它可以放大缩小,寻找细节。月球上的细节部分的各种信息全部是由观众用手机发送上去的。从06年开始我不断的在技术和表现上进行改进,去年完全推向网络化,在这一个时间段中基本完成了我比较想要的一个表现效果。在《一个世界正在建设中》之后的版本里,星球上的变化不是通过观众传递上去的,而是通过与一个艺术网站的后台连接,在其后台提取实时的信息,例如国内今天有多少展览开幕,多少个艺术家参展等一些大体的信息,然后用这些信息在星球上建设房子等这样的一些变化,实际上是虚拟与现实两个世界当中的一些关联性的展现。

《黑匣子》,很多人把它称为“无视觉剧场”,他就是一个没有视觉的空间。2011年时我买了一个集装箱,把里面改造成一个具有媒体性质和发生器功能的类似于音乐棚或传播功能的空间。当艺术家和观众进入空间里面时,是完全没有视觉的,视觉系统的感官完全被屏蔽掉的。在空间里面有一些红外设备,把里面的情况通过网络直播出来,就造成了你在现场时什么也看不到,一无所知,而在外面的人却看的非常清楚,这样就产生了一种“奇怪”的氛围,所以把它称作《黑匣子》。《黑匣子》是在2012年的上海双年展所展出的,在里面表演的都是一些自愿进去的观众和艺术家,表演完在上海当代艺术馆的三层直接展出呈现,里面共有几十个作者的作品产生。

《明信片》系列最初版本是2012年的,使用了一些明信片作为素材然后进行改变,产生了一个完全不存在的经典的景象,这个系列到了2013年时又进行更新,重新展现。《明信片》系列是通过用我们国家最经典的明信片找到与其一模一样的地方和角度,来进行重新拍摄的,同样的角度和对象,但是呈现的环境和感觉是不一样的,然后通过3D的技术来进行处理完成。

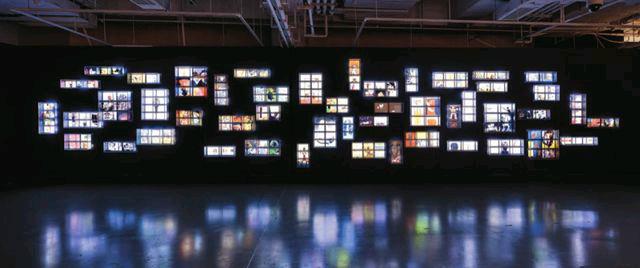

《一分钟的一百年》的第一个版本是2010年做的,在2013年又延伸了一个版本。这件作品是把对世界美术史一百年中影响比较大的一些事进行即兴式的改变,当你不假思索的看到这些时,意识当中产生一个什么样的状态,就通过动画的手段把它变成了影像,是这样的一个改变模式。第一版的《一分钟的一百年》,作品的占地面积较大,由一千多个屏幕组成,形成一种丰富的现场效果。它是“一百年”里面的一些比较值得纪念的声音,通过声音的技术把它变成一种噪音。

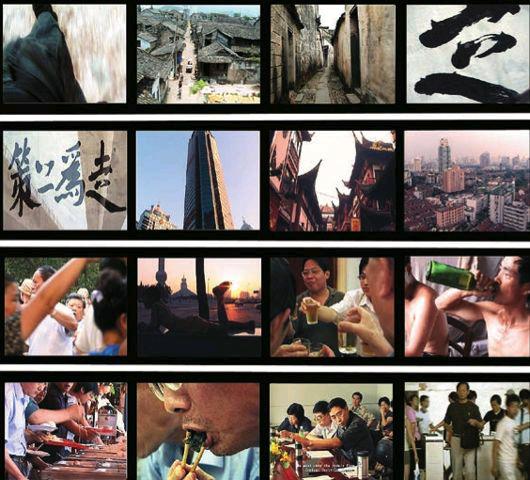

我希望用很多不同的方式来演绎我的作品比如影像,不按传统的方式来考虑,在作品《走为上策》中我没有剧本、拍摄,什么都没有,就是平常去旅游拍摄的或者生活中拿着摄像机拍摄的,当时没有手机可以随便拍,然后编的一部与现实相关的一部片子。

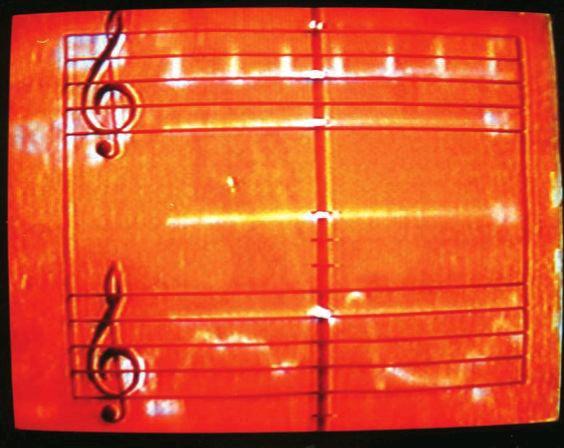

作品《与快乐有关》是正好在实验音乐阶段创作的,通过音乐的手段,用一个手淫者在手淫的过程中测得的心电图的图像纸片来进行创作,跟他在这个过程中呼吸、心跳等是有关系,通过这些图像来进行钢琴曲的创作,比较少的运用到了媒体的手段,因为这架钢琴是“雅马哈”的自动钢琴,它自己会有一个程序在弹奏,我将我的信息和它的这个程序进行对接,让它自动来演奏的这样的一个作品。

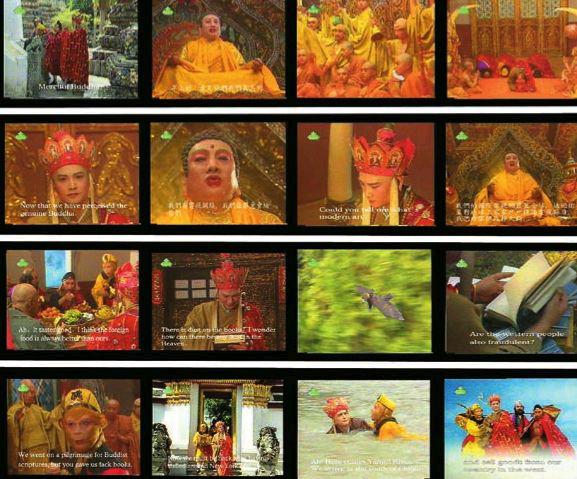

《新西游记》,可能现在看来算比较早的恶搞式的一个作品,当时还没有现在这么流行恶搞,我把《西游记》里面的一些片段拉出来,把声音去掉,找了两个在加拿大的西方人进行配音,有的说英语有的说别的语言,互相听不懂只是对口型配上去的,比如如来、唐僧等之间的对话都没有关系,但是仔细想想其实是反映了自己的内心想法的这么一件比较恶搞的作品。

《与生理状况有关》,这是我目前为止唯一一个行为作品。我在医院里面找到了一个危重病房,里面有一些弥留之际的病人在抢救,旁边有一个显示心跳的小屏幕还有呼吸的检测,我把这部分内容提炼出来,来进行编奏钢琴曲,当时演奏出来时发现人即将去世时的声音非常的好听。我带着动态心电图连续看了二十四小时的电视,第二天再去医院检测心脏是否有问题,还有护士在旁边护理。(口述:胡介明 文字整理:张天然)