A307让“个人经验”成为信息

民主在当下最能指涉的并不是人和制度,而应该是信息。信息可能包含生活信息、事物信息、精神信息等。这些信息中包含最多的就是与个体切身的经验共性,甚至呈现出人和物、物和物的经验关系。信息的民主性最能把与人切身的“事物共性”置入任何语境中。当代艺术更像是对语境的介入性艺术,从而让信息成为介入观看的媒介。A307艺术空间是一个公寓式的生活空间,它介于艺术区的辐射,但又具有边缘化的独特姿态,它不只是呈现给我们对另一种空间的艺术呈现的置换,而是在最切身的生活空间中挖掘信息和碰撞信息。

艺术家从想法的产生、作品在工作室的生成,再到展览空间的展示,体现出最多的还是个人的艺术经验,也可以看成是一种作品的有效经验。但是在对艺术家个人生活经验和艺术经验共同挖掘时就会产生距离。如果把这种经验的距离带到一种介于切身生活又要在这样的生活经验中挖掘艺术经验的空间中,这种途径将把个人经验中更多的“信息”在艺术经验中流动起来。A307艺术空间提供了这样一个语境,其更重要的是外部经验又进一步介入这个空间,与艺术家经验的双重关系形成碰撞,使得这一切进入一种自行发生的状态。

艺术对于艺术家个人来说最难的也最具可能性的是以自身作为出发点,无限放大切身的生活经验,并从中提取自我观察和反观察的冲突,这一冲突可能与自我态度中的“反普遍”是相一致的。因为对于像A307这样的空间是任何个体所具有的普遍生活空间,这种常态成为了信息民主的前提,同时A307又去掉了艺术空间普遍架构的特殊性,所以艺术家自我态度中的“反普遍”在这样一个具有信息民主性的空间中体现就变得更直接有效,从而与观者经验形成的碰撞也会摆在最切身的层面,这也对艺术家的个人经验进行了充分的挖掘。

I ART:在资料的描述中看到,A307这样一个艺术空间和艺术区保持的一种关系——在一起、边缘化、独特姿态。那这一点是不是能辐射出你们面对今天的艺术氛围所具有的同样独特的艺术姿态,对此谈谈你们是如何看待的?

鞠白玉:我觉得问艺术家可能会更直观——为什么他们会参与A307的项目?他们怎么看待公共空间?因为艺术家是主体,艺术家是最重要的。我们项目邀请的参展艺术家都是很典型的艺术家,像郭鸿蔚,他在“系统”里面已经做得非常好,包括后面我们还会邀请他做一个个人项目,那么像他这样的艺术家,为什么会参加一个公寓空间的项目展?而这也正是我想知道的。而且我觉得这也是媒体、艺术家需要一起讨论的问题。

郭鸿蔚:我觉得就是不满足,它能有更多的可能性。“系统”内部的可能性,我觉得大家心里都是有底的,A307这样的项目实际上是在找一些机会、找一些方式去做一些更松动的东西。“系统”里的规则,实际上大家是知道如何拿捏的,但是在接触A307类似的项目时,我们可以去撩拨那个东西。

I ART:个人经验在这里变成了一个辐射性的东西。

郭鸿蔚:我觉得这个就在于艺术家的出发点和“系统”里面其他角色的出发点的差别。经验包含在直觉里面,直觉有时候对艺术家而言是至关重要的。作为“系统”内部的策展人或者评论,他们去理解一个东西的时候是以自己某种固有的认知方式去判断,很多人用史论的方法面对当下的发生的时候会显得特别拧巴。包括我自己在去做策划的时候,我站的角度可能会更亲切——我是艺术家,我是站在艺术家的角度出发去做策划,那么我的很多思路,对待问题的看法,做事情的方法和要邀请的艺术家会比较一致,我觉得这点是比较重要的东西。

I ART:那这里是不是也多了很多东西?比如我看展览时会发现,面对作品时它不像以前绘画的直接性、雕塑的直接性,在展览的体制语境下会有一种隔离,而在A307这样的空间,面对艺术家,既有生活空间又有作品发生的空间,就会马上进入最近的接触。

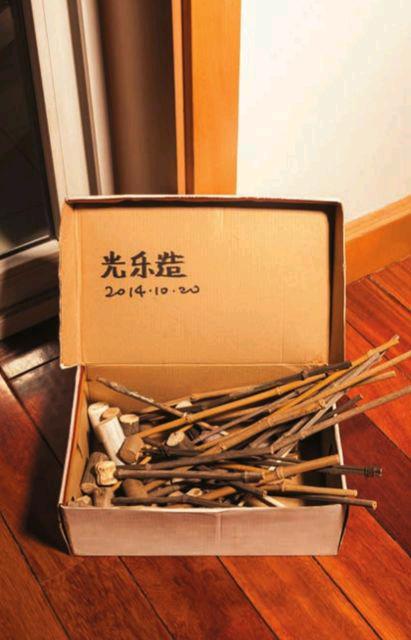

郭鸿蔚:有这样的东西。比如我带过来的作品,它极简单,就是一个小玩笑。而且当参加其他展览时,给这样的作品是不合时宜的,但在A307反倒恰当。我觉得此时此地,甚至可以把艺术家的身份淡化,你可以看成是一群年轻人以某种理由聚在一起,用某种方式交流。任何空间都有自身的性质,不管是“白盒子”还是公寓空间或者说是其他替代性的空间,本身都有自己的性质,当人进入空间,这个性质就会影响人去体会这个空间。我觉得A307最有意义、最有趣的地方是做空间的这三个人——李振华、徐渠、鞠白玉,他们三个人在“系统”里面是三个不一样的角色,他们“纠结”在一起去运作A307,我也是因为这三个人才参与项目,做有趣的事。在判断这个空间、理解这个空间,甚至是给出适合在这个空间工作的方案的时候,实际上伴随的是怎么理解这三个人。

我觉得在A307这样的空间会多一些人情味,倒不是说要卸下防备、卸下身份的演绎,其实我们还是处于“系统”里面,A307呈现的还是作品、展览,它们都可以被理解,只是方式会有所变化。包括我自己在做空间的时候,我不希望大家拘泥于标准化的方式,可以把上限和下限放的更宽广。“Hammer Hammer 砰!”是A307的第一个展览,实际上是在呈现空间的性质、趣味的方向。接下来会呈现更多的可能性。

I ART:在这样一个空间中确实展现出更多的艺术家个体的生活经验和创作经验,那你们是怎么来帮助艺术家一起完成这样一个经验的交流和别人经验的介入的?

鞠白玉:我们最初是想以个人项目开始,但是最后还是以20位艺术家的群体性项目开始,也是想让艺术家能借此深入了解这个空间。比如郭鸿蔚,只是有一件很小的作品进入项目,但是通过不断地往来,他已经对这个公寓空间熟悉、了解,为接下来他的个人项目做了铺垫。在之前,李振华、徐渠和我就确定了我们不会对艺术家的方案有过多的介入,既然我们要的是直觉,那为什么我们还要去破坏艺术家的直觉。

I ART:结合这次的项目“Hammer Hammer 砰!”,从前面经验的发生到现在的落地、经验的沉淀,对你们来说会有什么样的感受?

鞠白玉:我、徐渠、李振华,在艺术环境里面是不同的角色——媒体、艺术家、策展人,媒体可能在整个艺术系统环节中是最置身事外的——我们只负责观察。所以,对我来说,实验性可能会更强调,不管发生什么,只要有可能发生的一切都是效果。

I ART:有意外、惊喜吗?

鞠白玉:这个空间是完全开放的,我们想面对各种各样的人,除了艺术家跟空间的关系还有观众跟空间的关系、空间创建者跟空间的关系,包括你们与空间的关系,每个人对空间的反应,都是我们在实验里面的一部分。包括“Hammer Hammer 砰!”为什么没有贴作品的标签,例如郭鸿蔚的藏家、代理机构,每个人都希望知道他会在这个空间中呈现什么,所以我们不贴这个标签,去标签化,你们去猜,有的人会大吃一惊——那似乎完全不是郭鸿蔚的风格,那么就是这样,这就是郭鸿蔚在呈现另外一种可能。在这样的小的空间中,忽然有一个小的碎片产生,是你熟悉的或者是不熟悉的,而这又形成了观看者的个人经验。

I ART:是怎么看待对这个空间中的不限定,不强调的态度,甚至与不奢求这个空间的实验特性有什么关系?这些实际上取决于对艺术体制的认识。

郭鸿蔚:每个人对“系统”有自己的认识,但是同时也会考虑自身有没有东西可以撩拨“系统”。空间本身确实有自身的性质,比如说在黑桥的“白盒子”和在798艺术区宏源公寓的空间肯定会有空间性质的差别,但是空间的性质实际上是根据人的性质来改变,如果换其他的人来做这个空间可能是另外一回事。一个公寓你可以理解为是谁的家,而李振华、徐渠、鞠白玉是主人,艺术家是客人,我们进到这个家,做项目,住一个月,那么在这期间我就会想我应该做些什么。

鞠白玉:就是你跟主人、空间的关系。

郭鸿蔚:家里面的陈设、家里面的一切都是因为主人产生的,那么我进入这个家肯定不能反客为主——反客为主并不是说所有要按照他们的要求。

鞠白玉:其实对于艺术家来说是实验的项目,对我们三个人来说也是具有实验性的。我喜欢李振华的工作方式,他的思维方式看上去是没有边界的,他很自由,但他有底线。看起来他说yes好像很容易,但会突然有一个“no”出现,这个“no”又意味着更多“yes”的可能性将出现,它需要不断探索成型。我们做项目展,艺术家都是我们邀请的,不是谁都可以进入,那么邀请就意味着有了考量。但是艺术家在做方案、项目时我们不会干涉。我们在特别商业的地方做了一个特别不商业的空间,我们想反着来,也就是我们希望能不断试探一些东西。

I ART:艺术家个人项目使这个空间既是生活空间、工作空间又是呈现空间,那么艺术家的创作是一直发生的呈现还是结果的呈现?

郭鸿蔚:看每个人吧,比如我,我肯定不会住在这,我只是把作品放在这。

鞠白玉:有的艺术家在驻留的时候可能当他一进入这个空间,作品就已经开始不断完成了,而有的艺术家可能是最终的呈现。我们在租这个公寓的时候是很直觉的决定,这是我们看的第一个房子,而且没有做任何的改动,家具也都留着,空气味道灰尘最好都留着,这个空间还是我们一开始面对的面貌,而艺术家就可以利用空间里的一切,但是我们不赞成大的改造。

I ART:关于你们三个的身份是特意这样组成的吗?

鞠白玉:不是。其实我们三个都不是能做画廊的人,我们都更应该是做公共项目或公寓空间的人。李振华和徐渠在一次交谈里确定了这个想法,他们邀请我加入,参与一个这样的公寓空间对我来说是一直以来的愿望,而他们如此准确,明晰。它对我个人来讲也同样具有实验性。

我们做这个空间并不参与作品的销售,“Hammer Hammer 砰!”这个项目有藏家询问作品,那我们就会直接转给艺术家或者艺术家的代理机构。像高露迪的作品本身就是拍卖他的拍卖锤,在开幕现场被一个瑞士机构收藏,但是艺术家把作品销售所得捐给了我们,陈文波在开幕当天将作品拍卖,也在现场将款项捐赠给我们,郭鸿蔚和林科也同样,但是这个费用我们会用在他们做个人项目时的预算中。这并不是我们之前设想的,但它发生了,也预示着空间将会产生自己的造血机制。

郭鸿蔚:我觉得有意思的是我们在用某些逻辑想的时候,我们会认为好多东西是“算”出来的,但是实际上我们会发觉很多东西的发生都不是靠计算或者预设的。

I ART:那公寓空间的特性事先肯定是考虑过的?

鞠白玉:徐渠之前有在德国学习、生活的经历,他受过非常完整的艺术教育,在德国目睹和参与过这样的空间活动。李振华这样游走中西两边的国际策展人的经验和直觉给空间提供了一个准确的定位。显然我们有事先考虑过的特性,也有等待它自然发生的部分。

去欧洲每次想找当地有影响力的机构、基金会,发现它们多在公寓里面,而且他们都是在非常老的居民区。但是进入公寓的感受要比进入画廊的感受强烈很多,所有公寓的空间角落都是可以利用的,包括厨房、卫生间和任何细节。尤其是艺术家个人项目时,就是一个个体和空间的关系。我之前有经历在欧洲的公寓空间看一个艺术家的个人项目展,我总会有一种感觉是在偷窥别人的私人生活,私人的艺术,艺术和生活和艺术家本人共同呈现出来了。它既是公共的又是私密的。

做这样的空间,做这样的项目会让我们对艺术家的了解更多,能够看到艺术家在“系统”思路中突然出现的分支,我觉得这个是特别珍贵的。

IART:接下来订好的个人项目已经有那几位艺术家?

鞠白玉:李竞雄、李明、郭鸿蔚。(采访/撰文:李宁)