论北宋时期的“入閤仪”

李芳瑶

一、北宋对“入閤仪”的讨论

北宋从宋太祖开始到宋神宗熙宁三年(1070),不定期地举行一项被称为“入閤仪”的朝会仪式,即皇帝于月朔(初一)在前殿会见文武百官,并有相应的仪仗和仪式过程。①对于北宋“入閤仪”过程,可参考朱瑞熙《中国政治制度通史·宋代卷》第三章第一节(一)“皇帝坐殿视朝听政”部分,北京:人民出版社,1996年版,第101—102 页。北宋神宗之前,皇帝只在“入閤”时坐文德殿视事,除此以外,文德殿无视朝之仪。结合另一前殿大庆殿亦只在登基、册封、元日庆典等大型典礼使用的情况,可以认为,“入閤仪”是前殿朝会仪式中较为频繁的重要仪式。

北宋皇帝对“入閤仪”的重视引起了朝野士人对该仪式的讨论。他们在“入閤仪”的制度来源、沿革变迁、应该如何在本朝施行等诸多问题上产生了争论和分歧。各种对“入閤仪”制度来源的解释中,对后世影响较大的是欧阳修在《新五代史·李琪传》中的论述:

然唐故事,天子日御殿见群臣,曰常参;朔望荐食诸陵寝,有思慕之心,不能临前殿,则御便殿见羣臣,曰入閤。宣政,前殿也,谓之衙,衙有仗。紫宸,便殿也,谓之閤。其不御前殿而御紫宸也,乃自正衙唤仗,由閤门而入。百官俟朝于衙者,因随以入见,故谓之入閤。然衙,朝也,其礼尊;閤,宴见也,其事杀。自乾符已后,因乱礼阙,天子不能日见群臣而见朔望,故正衙常日废仗,而朔望入閤有仗,其后习见,遂以入閤为重。①欧阳修撰:《新五代史》卷五四,北京:中华书局,1974年版,第618 页。讨论唐宋“入閤”的研究多引此段文字说明,如上引朱瑞熙《中国政治制度通史·宋代卷》第三章第一节(一)“皇帝坐殿视朝听政”,还有贺忠、金程宇《唐代入閤礼仪考索》,《中华文化论坛》2007年第4 期,第41—46 页。

欧阳修认为,“常参”与“入閤”都是唐代皇帝朝见群臣的制度,两者在时间、空间和频率上有所区别。“常参”是皇帝常日视朝的制度,地点是正衙宣政殿;“入閤”是皇帝朔望日不能临前殿时,权宜于便殿紫宸殿视朝的制度。紫宸殿被称为“閤”,入紫宸殿便称为“入閤”。唐朝后期礼阙乐乱,正衙“常参”难以维持,反而是“入閤”坚持下来,成为朝廷重礼,并延续到后来的王朝。除此以外,欧阳修还根据紫宸殿的位置给“入閤”下了“宴见”和“事杀”的判断。

宋太宗时右谏议大夫张洎曾经参与撰定《入閤仪注》,他的观点与欧阳修不同。淳化二年(991)十二月,张洎上奏太宗曰:

窃以今之乾元殿,即唐之含元殿也,在周为外朝,在唐为大朝,冬至、元日,立全仗,朝万国,在此殿也。今之文德殿,即唐之宣政殿也,在周为中朝,在汉为前殿,在唐为正衙,凡朔望起居及册拜妃后、皇子、王公、大臣,对四夷君长,试制策举人,在此殿也。今之崇德殿,即唐之紫宸殿也,在周为内朝,在汉为宣室,在唐为上閤,即只日常朝之殿也。……前代谓之入閤仪者,盖只日御紫宸上閤之时,先于宣政殿前立黄麾金吾仗,俟勘契毕,唤仗即自东、西閤门入,故谓之入閤。②李焘撰:《续资治通鉴长编》卷三二,北京:中华书局,2004年版,第725—726 页。

张洎将北宋宫城各殿比拟唐代宫城,列举了它们的空间职能。其中唐代的紫宸殿被称为“上閤”,入紫宸殿即“入閤”,这是张洎与欧阳修的观点共同之处。但是,在皇帝日常的朝会制度中,并没有另外一种在宣政殿召见群臣的制度,即欧阳修所谓的“常参”与“入閤”相对,紫宸殿就是唐制规定的皇帝日常视朝的场所,“只日常朝之殿也”,这是两人观点的不同之处。

宋仁宗朝的参知政事宋庠对唐代“入閤”的理解与张洎相似。宝元二年(1039)十二月,宋仁宗询问“入閤”故事,宋庠回答:

夫“入閤”者,是唐家只日于紫宸殿受常朝之仪也。……(大明宫)又对北第三殿曰紫宸,谓之上閤,亦曰内衙,只日常朝则御之。……乃知唐家每遇坐朝之日,即与(为)入閤。而叔世杂乱,五朝草创,大昕之制,更从易简,立衙立仗,因而遂废。其后或有行者,常人之所罕见,乃复谓之盛礼,甚不然也。今之相传《入閤图》者,是官司记常朝之制,如閤门有仪制敕、合班杂坐〔图〕之类,何是(足)为希阔之事哉! 况唐开元旧礼本无此制,至开宝中诸儒增附杂礼,始载月朔入閤之仪,又以文德殿为上閤,差舛尤甚。③徐松辑:《宋会要辑稿》四六册,仪制一之二七,北京:中华书局,1957年版,第1854 页。据李焘《续资治通鉴长编》卷一二五校改。

宋庠关于“入閤”制度来源的理解与张洎相同,即“入閤”是唐代皇帝常日视朝的制度。对于北宋“入閤”差谬的原因,他较张洎有进一步的讨论。他认为唐代常朝仪仗在五代时期被简略或者废止,其间偶有举行者,因“常人之所罕见,乃复谓之盛礼”。因此唐朝颁布的《大唐开元礼》中没有相关记载,现今《入閤仪注》是在北宋开宝之后才增附入仪注中。但是他关于“入閤”在唐之后“常人之所罕见,乃复谓之盛礼,甚不然也”的判断与欧阳修的论断亦有相似之处。

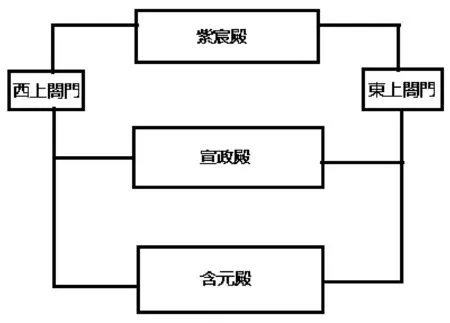

二、从“入閤”到“入閤仪”

若要判断欧阳修、张洎与宋庠的观点孰对孰错,必须参考唐史的研究成果。唐代“入閤”的原意与唐代宫城的空间布局紧密相关。唐代都城长安的宫城有东内大明宫、西内太极宫之分①唐玄宗曾以兴庆宫为“南内”,“南内”在整个唐朝的使用时间较短。,唐中后期,大明宫成为主要使用的宫城。太极宫和大明宫的主要宫殿建筑均自南而北呈三进分布,太极宫为承天门、太极殿、两仪殿(图一),大明宫为含元殿、宣政殿、紫宸殿(图二)。这种设置可能效仿了《周礼》外、中、内三朝的布局②隋唐宫城对《周礼》中宫城“三朝”的有意模仿,可参考郭湖生:《魏晋南北朝至隋唐宫室制度沿革——兼论日本平城京的宫室制度》,载山田庆儿、田中淡编:《中国古代科学史论(续篇)》,京都:京都大学人文科学研究所,1991年版,第763—764 页;杨宽:《中国古代都城制度史研究》,上海:上海古籍出版社,1993年版,第171 页。。其中被认为是“中朝”的太极宫太极殿和大明宫宣政殿两侧有东西上閤门③相比大明宫,关于太极宫东西上閤门的记载较少,相关讨论可参考辛德勇《隋唐两京丛考》“太极宫东西上閤门位置”,西安:三秦出版社,2006年版,第104—106 页。,经由东西上閤门,则进入了被认为是“内朝”的两仪殿和紫宸殿。

《唐六典》中记载东内、西内的三层空间分别承担不同的仪式职能,其中太极宫的两仪殿是皇帝常日视朝的场所。《唐六典》卷七“工部郎中、员外郎”条曰:

两仪门,其内曰两仪殿,常日听政而视事焉。(盖古之内朝也。)④李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》,北京:中华书局,1992年版,第217 页。括号内为小注,下同。

《唐六典》没有记载大明宫常日听政视朝的处所,由此引起学者的分歧。有的学者认为宣政殿是常朝的所在⑤参考张国刚:《唐代官制》,西安:三秦出版社,1987年版,第14—15 页;吉田欢:《隋唐長安宮城中樞部の成立過程》,《古代文化》第49 卷第1 号,1997年版,第1—18 页,以及《隋唐長安宮城中樞部の展開過程》,《古代文化》第50 卷第4 号,1998年版,第19—30 页。两文皆收入吉田欢:《日中宮城の比較研究》,东京:吉川弘文馆,2002年。,但是大部份研究者都认为内朝的正殿是皇帝常朝的固定场所⑥参考渡边信一郎:《天宮の玉座》第一章“隋唐の朝政”部分,东京:柏书房,1996年版,第93 页;古濑奈津子:《宮の構造と政務運營法》,《史學雜誌》第93 编第7 号,1984年版,第1-38 页,收入《日本古代王権と儀式》,东京:吉川弘文馆,1998年;松本保宣:《唐王朝の宮城と御前會議——唐代聽政制度の展開》第二部第三章《唐代常朝制度試論》,京都:晃洋书房,2006年版,第248—282 页。。通过松本保宣、杨希义等人对唐代常朝制度的讨论,基本可以理清常朝地点的变化和“入閤”在唐代朝会制度中的语义。其发展脉络是,大约在唐太宗时期开始了五品以上常参官于内朝正殿朝见皇帝的制度,当时的地点是太极宫的两仪殿。⑦参考松本保宣:《唐代前半期の常朝——太極宮を中心として》,《東洋史研究》第65 卷第2 号,2006年版,第70—106 页;杨希义:《唐代君臣朝参制度初探》,《唐史论丛》第十辑,西安:陕西师范大学出版社,2008年版,第70 页。皇帝移居到大明宫后,常朝地点也改为紫宸殿。“閤”的本义是区别于正门的小门或侧门⑧杨希义《唐代君臣朝参制度初探》引明代谢肇淛《五杂俎》卷三《地部》一和清代顾炎武《日知录》卷二四《閤下》所作的考辨,第71—72 页。吴羽《唐宋宫城的东、西上閤门与入閤仪》一文从唐代宫城中“閤门”的来源和设置谈起,讨论了与唐宋“閤门”相关的材料,并涉及到“入閤仪”的沿革和消失等诸多问题,见中山大学“第五届全国青年史学工作者会议”会议论文集,2012年版,第313—330 页。,唐代的“閤门”并不专指“东西上閤门”,所有通往内朝空间的门都有“閤门”之称。因此,“入閤”在唐代的基本含义是从宫城的外朝(或中朝)进入内朝空间。由于皇帝常日于内殿视朝成为制度的规定,“入閤”便与日常的朝参制度即常朝联系在一起,随着唐中后期常朝固定于大明宫紫宸殿,“入閤”往往指代紫宸殿视朝。唐朝皇帝除了在紫宸殿听政外,还常常与宰相等近臣在便殿延英殿商议朝政,逐渐形成“延英召对”的固定制度⑨关于“延英召对”的研究参考松本保宣《唐王朝の宮城と御前會議——唐代聽政制度の展開》一书中第一部第一章《唐代後半期における延英殿の機能》,第21—69 页。。常朝仪仗虽非盛礼,毕竟包含了繁复的仪式,不符合日常听政的便利性,唐代后半期,“延英召对”逐渐取代紫宸常朝,成为日常的听政制度,与之相伴,“紫宸入閤”实行的频率虽然减少了,地位却日渐提高。松元保宣认为“入閤只不过是在三朝正殿之中最里头的御殿举行的最高频率的常朝仪礼”,却由于不常举行“成了百官仰望皇帝尊颜的特殊的日子”。⑩松元保宣:《唐代朝参和“宣不坐”之仪》,张金龙主编:《黎虎教授古稀纪念——中国古代史论丛》,北京:世界知识出版社,2006年版,第415—423 页。因此,欧阳修、张洎和宋庠的“入閤”的论述实际上分别截取了“入閤”在唐朝发展中的不同意义。张洎和宋庠所云的确是唐中后期“入閤”的情况,但是欧阳修也并非完全错误,他关于“紫宸便殿也,谓之閤”和“然衙,朝也,其礼尊;閤,宴见也,其事杀”的概括也在一定程度上吻合唐前期常朝制度尚未完全建立之前的情况。

以上学者对于五代时期的“入閤”没有进一步讨论,笔者认为这一时期却是“入閤”变为“入閤仪”的关键时期,下文具体对此探讨。

正如宋庠所言,常朝仪仗并非特殊隆重的朝会仪式,不纳入唐朝“吉凶军宾嘉”的五礼系统中,因此《唐六典》、《唐会要》和《大唐开元礼》等典制文献中都没有名为“入閤仪”的朝会仪注。但是从唐后期至五代时期,“入閤”一词渐渐脱离皇帝日常朝见大臣的语境涵义,变为一种特殊仪仗的代称,最后完全失去君臣议政的内涵,发展成为独立的仪式。唐朝末年,唐昭宗在朱温的胁迫下迁都洛阳,洛阳宫城中仍然坚持“入閤”。《旧唐书·哀帝本纪》记载:

(天佑三年〈906〉六月)敕:“文武百僚每月一度入閤于贞观殿。贞观大殿,朝廷正衙,遇正至之辰,受群臣朝贺。比来视朔,未正规仪,今后于崇勋殿入閤。付所司。”①刘昫等撰:《旧唐书》卷二十下,北京:中华书局,1975年版,第807 页。

此时的“入閤”已经不具有皇帝与朝臣商议朝政的职能,而变为百官参拜皇帝的仪式。据清人徐松《唐两京城坊考》卷五记载,洛阳宫正殿为含元殿,含元殿东西有上閤门,含元殿北有贞观殿。②徐松辑、张穆校补:《唐两京城坊考》,北京:中华书局,1985年版,第133 页。根据閤门的设置,贞观殿更适合作为“入閤”的地点。诏令却以“未正规仪”为由,改于便殿崇勋殿“入閤”。诏令中的解释是贞观殿是为朝廷正衙的地位,不适合作为“入閤”的场所。但是考虑到唐朝的中央政局已经控制于朱温之手,在便殿“入閤”的安排亦有可能出于贬抑皇权的意图。无论如何,在唐末礼崩乐坏的政治形势下,末代皇朝仍然坚持举行“入閤”,可见这项仪式活动的特殊性。

或许是对唐朝制度的有意继承,“入閤”在五代的朝会仪式系统中具有特殊的地位。《五代会要》卷五“朔望朝参”记载,后梁开平元年(907)十月,中书门下奏上“每月初入閤,望日延英听政,永为例程”,朱温诏可。③王溥撰:《五代会要》卷五“朔望朝参”,上海:上海古籍出版社,2006年版,第86 页。乾化元年(911)“二月丙辰朔,帝御文明殿,群臣入阁”④薛居正等撰:《旧五代史》卷六《梁书》,北京:中华书局,1976年版,第94 页。材料中的“阁”即为“閤”。,文明殿即唐洛阳宫贞观殿。后唐时期,李唐旧臣李琪帮助明宗恢复朝会仪式时尤其强调“入閤”,《新五代史·李琪传》记载:

明宗初即位,乃诏群臣,五日一随宰相入见内殿,谓之起居。琪以谓非唐故事,请罢五日起居,而复朔望入閤。明宗曰:“五日起居,吾思所以数见群臣也,不可罢。而朔望入閤可复。”……琪又建言:“入閤有待制、次对官论事,而内殿起居,一见而退,欲有言者,无由自陈,非所以数见群臣之意也。”明宗乃诏起居日有言事者,许出行自陈。又诏百官以次转对。⑤《新五代史》卷五四,第617 页—618 页。

李琪“少举进士,博学宏词,累迁殿中侍御史”⑥《新五代史》卷五四,第616 页。,殿中侍御史负责在朝会仪式中导引文武朝班⑦“殿中侍御史掌殿廷供奉之仪式。每朝,与侍御史随仗入。”《唐六典》卷一三,第272 页。。他帮助后唐明宗重新朝会仪班制度时,为了继承唐的正统,是否符合“唐故事”是他所要强调的。从他所述的“入閤”包括“待制、次对官论事”等内容看,他似乎想真正恢复唐代常朝制度的议政内涵,而明宗对“朔望入閤”的理解主要停留在仪式层面。经过妥协所建立的后唐朝会制度为后晋、后周继承,天福元年(936),后晋高祖诏“国朝文物制度,起居、入閤,宜依唐明宗朝事例施行”⑧《旧五代史》卷七六《晋书》,第994 页。,而“入閤”在其中仍然具有特殊的地位,得到不断地强调。后周世宗显德二年(955)四月,“帝御崇元殿,文武百官入閤,仪仗如仪”①王钦若等编:《册府元龟》卷一〇八“帝王部·朝会第二”,南京:凤凰出版社,第1182 页。,崇元殿是皇帝受朝、上尊号等最高朝会仪式的所在,可见五代时期“入閤”地位之重。

为什么在唐王朝崩溃以后,在五代各皇朝新的宫城空间中,“入閤”不仅没有因为物理空间(閤门)的不复存在而消失,反而得到五代皇帝的重视特令实施?对于这个问题,或许来自非中原政治文化的统治者能提供一些讯息。后晋天福十二年(947),耶律德光攻入后晋首都东汴梁,在崇元殿接受百官朝贺,二月丁已朔,“具汉法服,御崇元殿受朝,制改晋国为大辽国”,是为辽太宗。②《旧五代史》卷九九,第1324 页。《新五代史·四夷附录》记载:

三月丙戌朔,德光服靴、袍,御崇元殿,百官入閤,德光大悦,顾其左右曰:“汉家仪物,其盛如此,我得于此殿坐,岂非真天子邪!”③《新五代史》卷七二,第898 页。

《旧五代史》记载此事为三月丙戌朔“契丹主坐崇元殿行入閤之礼”④《旧五代史》卷九九,第1326 页。,所以“百官入閤”指的就是“入閤之仪”。辽太宗在二月即位为帝时,是以汉家王朝的舆服礼制受朝的,应该已经初步领略了中原王朝皇帝的朝会仪式。《新五代史》中则进一步强调,辽太宗在经历了“入閤”中的盛大和隆重之后,才真正感受到汉家天子的庄严和威仪,由此可见“入閤”仪式在当时皇帝仪式系统中的重要性和特殊性。考虑到此条材料的孤例和写作方式的夸张之处,《新五代史》此处的记载可能需要更为谨慎地对待。但是,可以确定的,仅存的五代时期的相关记载已经足够体现出当时语境中的“入閤”与唐代“入閤”的不同,“入閤”所涵盖的日常听政的内容已经不存,而变成了皇帝会见文武百官的朝会仪式。

“入閤仪”的制定者和施行者追求的都是对唐朝政治正统的继承,这一点很容易理解。但是,为什么“入閤”作为常朝仪式却在众多唐代朝会仪式中脱颖而出,在礼阙乐乱的五代各朝都得以施行?原因可能在于,唐末皇权式微和政局不稳,多数隆重正式的朝会仪式暂停举行,五代的战乱和社会动荡中,朝会仪注进一步散乱遗失。并非“嘉礼”之一的“入閤”却得以较为持续性地举行,于是唐代常朝仪式的步骤和过程也得以保存。北宋时期的文献记载中,频频提到“入閤仪”实行的文献基础——《入閤图》。淳化二年(991)十一月,宋太宗诏“史馆修撰杨徽之、张洎与有司取旧图校定仪注以闻”⑤《宋会要辑稿》仪制一之二一—二二,第1851 页。;大中祥符七年(1014)四月,宋真宗“令有司依新定仪制,重画《入閤图》,有唐朝职官悉改之”⑥《续资治通鉴长编》卷八二,真宗大中祥符七年(1014)夏四月丙辰朔条,第1870 页。;上文所引宋庠奏议提到“今之相传《入閤图》者,是官司记常朝之制”。《入閤图》上标注有唐朝职官,推测可能是唐代常朝时期的朝班图。南宋程大昌撰写《雍录》时,注意到《入閤图》应与唐朝宫城的空间布局紧密相关,于是据《唐六典》绘制了“东内入閤图”和“太极宫入閤图”⑦程大昌撰、黄永年点校:《雍録》,北京:中华书局,2002年版,图一五、图一六。,这个理解并不正确。《入閤图》的形成年代难以考据,但是所据底图必然来自唐代。除了《入閤图》以外,五代文献中才出现的“入閤仪”仪注也需要得到注意。这项仪注见于《五代会要》卷五的记载⑧《五代会要》卷五“入閤仪”,第87—88 页。,上文已经说过,唐朝没有“入閤仪”之名,此项仪注的形成必在五代时期。《资治通鉴》胡三省注认为此仪注详定于后梁⑨司马光撰、胡三省注:《资治通鉴》卷二八六,“三月丙戌朔”条,北京:中华书局,1956年版,第9347 页。,松元保宣认为详定于后唐。和后梁相比,仿照唐朝重建朝仪制度的后唐君臣更可能是五代时期“入閤仪”仪注的校订者⑩任爽主编:《五代典制考》,耿元骊主笔第一章“五代礼仪制度考”“嘉礼”部分,指出:后唐在五代诸朝中嘉礼的建设较为完善。北京:中华书局,2007年版,第22 页。。正是由于“入閤仪”具有从唐代流传下来的文献基础,奠定了其独特的历史渊源,从而在朝会仪式系统中具有了不可替代的地位,并通过后世王朝中的不断增补修订增加其规模,巩固其权威。

三、北宋“入閤仪”的行废

上文述及“入閤”从唐初至五代不同的实施情况和由此导致的语义变化,生活在北宋不同时期的张洎、宋庠和欧阳修都对“入閤”的历史意义进行了溯源,他们选取的角度不同从而形成了不同的解释。而他们的解释,都与其对如何在北宋施行“入閤仪”的主张紧密相关。

宋太祖时期五次“入閤”于崇元殿(后改名大庆殿),宋太宗时逐渐确定文明殿(后改称文德殿)为“上閤”,并令人重新校订仪注,扩大了“入閤仪”的规模。宋太祖和宋太宗实行“入閤仪”的原因应该与五代诸帝行“入閤仪”的原因类似,即“入閤仪”隆重繁复的仪式过程彰显了皇帝的权威,同时又有明显的唐朝制度的渊源,可以显示北宋对唐朝正统地位的继承。“入閤仪”实质的制度内涵,即它原本为唐代常朝制度的朝班仪仗并非皇帝特别关注的对象。

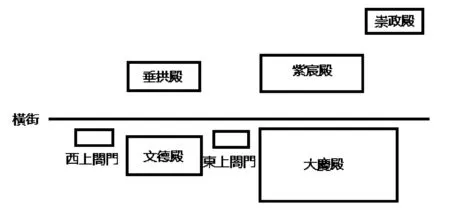

但是一部份北宋朝臣,尤其是熟悉“入閤仪”制度来源的这部份人却认真地想要思考恢复唐代常朝制度的可行性,张洎即为其中之一。在此简要介绍北宋汴京宫城的空间布局(图三)。北宋宫城中的东西横街将宫城区分为南北部分,大庆殿(又名崇元、乾元、朝元、天安殿)和文德殿位于横街以南,东西分布,是为前殿;其后的紫宸(又名崇德殿)、垂拱(又名长春殿)两殿隔横街位于大庆、文德殿北,更北还有崇政(又名讲武殿)诸殿,是为后殿。据《宋史·地理志》“京城”对几个宫殿职能分配的记载,前殿主要是仪式场所,北宋皇帝常日视朝阅事的场所多在后殿。①脱脱等撰:《宋史》卷八五,北京:中华书局,1977年版,第2097 页。张洎向宋太宗上奏“入閤”的制度来源之后,提出了以下主张:

今朝廷以文德殿正衙权为上閤,甚非宪度也。窃见长春殿正与文德殿相对,伏请改创此殿,以为上閤,作只日立仗视朝之所。其崇德殿、崇政殿,即唐之延英殿是也,为双日

常朝听断之庭。庶乎臆合前规,永垂昭范。②《宋会要辑稿》仪制一之二二,第1851 页。

上文述及唐朝常朝“入閤”的场所是在内殿的两仪殿和紫宸殿。为了于唐朝制度相符,张洎提议改革现行听政制度,“入閤”的地点改为后殿的长春殿,而且单日举行,由此增加了皇帝日常听政制度的仪式性,也大致符合从北宋初就开始的后朝听政的基本原则。

宋仁宗时期宋庠的主张亦大致相同:

据唐制,凡天子坐朝,必须立仗于正衙殿。或乘舆止御紫宸殿,即唤正衙仗自宣政殿西门入,是谓东西上閤门也。如以宋朝之制相为比,则今之宣德门,唐丹凤门也;大庆殿,唐含元殿也;文德殿,唐宣政殿也;紫宸殿,唐紫宸殿也。今或欲求入閤本意,施于仪典,即须先立仗于文德之庭。如天子止御紫宸殿,即唤仗自东西閤门入。如此,则差与旧仪相合。但今之诸殿比于唐制,南北不相对,但以此为殊耳。故后来论议,因有未明。又按唐自中叶以还,双日及非时大臣奏事,别开延英殿赐对,若今假日御崇政、延和是也。③《宋会要辑稿》仪制一之二七,第1854 页。

宋庠与张洎的不同点在于,他建议的“上閤”之处是紫宸殿。他们的主张不仅没有得到皇帝的同意,其他官员也提出反对。翰林学士丁度等人针对宋庠的建议指出:“今详元起请入閤者,是唐朝只日于紫宸殿受常朝之仪。若今来隔日行之颇为烦。况今殿宇与旧制不同,宜仍旧。”④《宋会要辑稿》仪制一之二八,第1854 页。官员反对的原因在于仪式的繁琐和唐宋宫城空间布局的差异。实质上亦是坚持了唐中期以来皇帝日常听政制度日益简便的发展趋势。

北宋前期,以张洎、宋庠为代表的朝臣对“入閤仪”的制度追溯是为了达到完全恢复唐朝“入閤”的目的,但是他们的建议由于实际操作的困难被否定了。“入閤仪”仅作为一项有着唐制来源的皇帝朝会仪式得到施行。到了北宋中期的神宗时代,北宋统治者不再需要通过似是而非的唐朝仪式确认政权的正统性,建立本朝政治体制的改革呼声更是提上日程。宋庠对“入閤仪”的定论——“乃唐只日于紫宸殿受常参之仪也”,“乃复谓之盛礼,甚不然也”,已经剥离了五代时期加载在“入閤仪”之上的权威性,他的解释反而成为这一时期的朝臣否定继续施行“入閤仪”的理论支持。熙宁三年(1070)五月,知制诰宋敏求等奉诏重修“入閤仪”,翰林学士承旨王珪等人商议的结果首先引用了张洎和宋庠等人的结论:

按入閤者,乃唐只日紫宸殿受常朝之仪也。唐宣政殿,即今文德殿;唐紫宸殿,即今紫宸殿也。唐制,天子坐朝,必立仗于正衙;若止御紫宸,即唤正御(衙)仗自宣政殿东西閤门入,故为入閤。五代以来,遂废正衙立仗之制。

王珪引论“入閤仪”与唐代常朝制度的关系是为了进一步说明,“今閤门所载入閤仪者,止是唐常朝之仪,非为盛礼,不可遵行”①《宋会要辑稿》仪制一之二九,第1855 页。。而欧阳修在关于“入閤仪”的解释下走得更远,他直接否定“入閤”在唐代即为制度规定的皇帝常朝,且通过“入閤”地点判断此“事杀”也。在欧阳修之前,已有张洎和宋庠对“入閤”脉络清晰的分析,与欧阳修同时代的王珪亦持此观点。那么,欧阳修为什么不直接采用前人的说法,而另辟新说呢?对“入閤仪”持类似观点的并非欧阳修一人,《云麓漫钞》卷三亦记载了欧阳修《新五代史》中的此段论述,而且附言“此欧文忠公折简问刘贡父者也”②赵彦卫:《云麓漫抄》,北京:中华书局,1996年版,第48 页。,告知欧阳修此事的正是参与写作《资治通鉴》的刘颁。以他们对唐史的熟知,必定清楚“入閤”在唐代的来龙去脉,他们的写作是一种有意识的史料选择。而北宋中期政治文化笼罩下,欧阳修从制度根源上所下的“閤,宴见也,其事杀”的判断无疑会更加容易得到入閤仪“非为盛礼,不可遵行”的判断,从而帮助入閤仪走向废止的终点。熙宁三年,“入閤仪”因王珪的奏议最终废止,六月,神宗下令参考《入閤图》制定了文德殿朝仪③《宋会要辑稿》仪制一之三十,第1855 页。;熙宁六年(1073)九月,制定了“朔御文德,望坐紫宸”之仪④《宋会要辑稿》仪制一之十四,第1846 页。;元丰元年(1078),详定元日、冬至大朝会仪注⑤《宋会要辑稿》礼五七之八,第1596 页。。宋神宗重建的朝会体系中,唐制因子仍然存在,日参、六参、朔望参都可以在《唐六典》中找到制度的源头,宋人杨杰亦称“今乘舆常日御紫宸或御垂拱,见内朝之臣,听天下之治,遵用周唐故事,无不协于典礼”⑥杨杰:《无为集》卷一五《奏请罢文德殿常朝官状》,景印文渊阁四库全书集部,台北:台湾商务印书馆,1986年版,第1099 册,第775 页。。但是这套体系,已经不是对五代制度的简单继承,而是体现北宋本朝对《周礼》、《唐六典》等“周唐故事”的重新解释。

结语:朝会议事与朝会仪式

朝会制度是关于皇帝和臣子会面议政的各项制度规定,功能可分为“仪式”和“议事”两种。皇帝与大臣商讨国家的方针大政是非常日常的议政活动,与之相伴的朝会仪式却是国家礼仪的一部分,皇帝借此展示皇权和威严,大臣通过朝参表现对皇权的服从,并由此区分朝臣之间的等级。

在唐代宫城的空间规划中,内朝正殿是制度规定的日常听政空间。常朝仪班与举行于外朝、中朝的元至朝会、朔望朝相比更为简化而日常。作为皇帝与近臣商议朝政的的日常活动,它又显得过于隆重,而且不符合重要政事的机密性要求。空间职能的矛盾从一开始就存在于常朝制度中,而且正是这个矛盾导致常朝制度此后的变化。在唐代后期,常朝制度已经出现了仪式和政事职能日渐分离的趋势,即在空间上紫宸殿和延英殿职能的分离。经过晚唐五代数次宫城改变和朝仪制度的混乱,北宋时期,北宋君臣在知晓唐代常朝制度的真相之后,最终作出的制度选择是将仪式从皇帝的日常听政中抽离,将其限制于私密而便捷的内朝空间。这是对唐代常朝的抛弃,却更符合日常政治的效率需求,为北宋皇帝维持日常的视朝听政以及与臣僚的紧密交流提供了很大便利。

从“入閤”到“入閤仪”的转变说明了在历史演变的过程中,实施者具有极强的能动性,并非制度被动的接受者。由于唐代宫城的特殊安排,“入閤”原指从外朝至内朝的空间转化。在内朝固定成为常朝的所在后,“入閤”方成为常朝制度及其仪式的代名词。“入閤仪”在五代被详定为一项特殊的仪注,甚至成为“汉家仪物”的代表已经超出了制度衍变的正常逻辑,隐隐透露着当时的政治文化背景下,对它象征的唐代制度的正统性诉求。“入閤仪”在北宋不断详定和得到讨论,体现了北宋时人对唐代朝会制度理解的不断深入,它在北宋中期最终废除,代表着北宋君臣对本朝朝会制度最终的定位和认识。对唐宋之间“入閤”这个名词的讨论,不仅是在叙述制度衍变和发展,也提醒着研究者以更为复杂的角度看待不同时期实施和讨论制度的人在“继承者”和“再创者”之间身份定义的变换,并以更多的阅读层次分析不同时代留下的对同一问题的文献叙述。

图1 唐太极宫宫城布局示意图

图2 唐大明宫宫城布局示意图

图3 北宋汴京宫城布局示意图