探究日本福利经验:模式和框架的视角

[日]渡边雅男

(一桥大学,日本)

20世纪最伟大的成就之一是人类为提高生活标准或生命质量所做的努力。福利主义的观点要么来源于公民社会的资产阶级传统,要么来源于正在变革的社会主义当中——吊诡的是,社会主义促使主要发达国家中处于统治地位的资产阶级,为了赢得在工人阶级中的号召力和认受度而做出让步,以推动福利国家的建立。

的确,不仅仅是在日本,在其他的发达国家,福利政策也是公众关注的首要主题。一份令人满意的退休金、医疗保险、住房、就业以及老年人的看护和照顾,这些都是二战结束以来最为流行的议题,它们因此也同样是继任的政府内阁首要的公共福利政策目标。

对公共福利政策的关切主要起源于人们对于提高生活水平的渴望。但是,近年来在日本,公共福利政策之所以获得格外强烈的关注主要有两个缘由:日本在全世界老龄化社会中的特殊地位——它是最快进入老龄化的,以及职业女性们当前所面临的困境——她们希望事业生涯能不受生育方面影响而持续下去。

这篇文章的目的在于:首先,检视日本福利经验中的各个要素;第二,在这些经验中辨析出家庭主义的观念和影响;第三,提出一些日本福利经验中的历史启迪。

一、日本福利经验:两个困境

日本的社会保障可以溯源到1874年恤救规则(Poor Law)的通过和1922年医疗保险体系的建立。然而这些保障措施颇具选择性,而且仅覆盖了一小部分人口。普及性社会保障的发展从二战结束后开始,当时新宪法宣布所有的日本人都享有最低生活水平保障和体面生活的权利。新成立的政府部门和办公室负责递送这些普及式的福利,渐渐地,日本的社会保障体系由选择主义转向了普惠主义。1961年,退休金和医疗保险体系改革进一步深化。从那时开始,国家退休金计划和国家医疗保险体系覆盖到全体日本人民。

如今,整个社会保障体系和支出能被分为三个主要部分。总的来说,2009年这些保障福利达到100万亿日元,相当于国家收入的29.4%。在这些支出中,退休金福利占据了最高的份额,医疗服务花费位居第二。2009年,这两项支出分别占51.8%和30.9%,它们总共占社会保障总花费的82.7%。其他支出如个人服务、家庭政策可被归为一类,总共占17.3%。这三大支出板块相较于上一个财政年度分别增长了4.2%、4.4%和15.8%,增长最快的部分来自老年人个人社会服务和支持职业女性的家庭政策。个人服务和家庭支持依然是日本社会保障体系中相对落后的部分。若要了解日本社会保障项目的更详细内容,可参见国家人口与社会保障制度研究(2011)①National Institution of Population and Social Security Research(2011),Social Security in Japan.(http://www.ipss.go.jp/s- info/e/Jasos2011/ss2011.pdf)和美国退休与残疾政策的社会保障部门研究(2012)。②U.S.Social Security Administration Office of Retirement and Disability Policy(2012),Social Security Programs Throughout the World:Asia and the Pacific,2012:Japan.(http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2012 -2013/asia/japan.html)

从制度上说,日本福利体系是建立在国家支持的福利项目基础上(类似于德国或“俾斯麦”式福利体系的路径),并倾向于将其发展成由核心社会团体制定的特定福利计划所构成的一个碎片化的福利项目拼盘。结果带来的制度化分割反映并强化了社会上权力和地位的分化。

该如何解释日本福利体系历史沿革的性质和特点呢?在某个层面上说,它反映了更宽泛的“国家主导发展”的日本模式,其中福利安排被形塑成为迎合迅速工业化的优先战略。20世纪50-60年代间,日本经济每年实际增长约为10%。伴随经济增长强劲增速,日本的人均GDP也在20世纪70年代初赶上了其他经合组织国家。

只要这种迅速的经济增长是持续的,日本的政策制定者就会对传统的根植于家庭和公司部门的福利安排感到满意。传统上,日本由家庭和公司提供的福利安排是庞大且强势的。日本建立了一个大量依赖公司和家庭来提供收入、救助和照顾安全网的社会保护体系,而不是通过政府支出进行收入再分配、通过公共服务提供照顾。这个体系在日本经济增长的年份运作良好,表面上看实现了相当理想的经济增长与社会公平的结合。

然而,战后日本福利安排的力度和成功不仅仅是靠强大的经济来维持,它还过度依赖家庭来承担社会照顾。在多数情况下,人们期望妇女把主要精力放在照顾儿童和其他有需要的家庭成员的上,比如体弱的公公婆婆。

获得了经济成功之后,日本人民开始意识到在他们的社会保障和生活质量中存在尚未充分发展的地方。国家目标逐渐从经济增长转变为提高日常福祉与福利。70年代是日本国家政治目标转变的标志性时期。

像Nakamura和Wada(2001)充分论证的那样,在这一转变中有两个特征尤其凸显:人口老龄化和低生育率。③Nakamura Minoru and Wada Ritsuko(2001),“Setting Social Policies for Japan's Declining Birthrate and Growing Elderly Population”,Nomura Research Institute,NRI Paper No.32,September 1.(http://www.nri.co.jp/english/opinion/papers/2001/pdf/np200132.pdf)下文会对两者做更细致的讨论。

(一)人口老龄化

人口老龄化自从20世纪70年代以来已经加速。老龄人口(65岁及以上)占总人口比例从1970年的7%增长到1997年的15.4%,再到2000年的17.4%。这一比例预计会在2120年代达到28%。该项数据要比包括瑞典在内的其他“老龄化国家”高得多。

尽管老龄人口迅速增长,当考虑到人口总量或每一个老年人时,日本为老人提供的养老院和庇护所却远不如大多数欧洲国家那样数量充足。

由于缺少养老院,老年人为了使用正规医院来获得保健服务,不得不更加催促变革。比如1989年的“黄金计划”(Gold Plan)和1997年立法的长期照顾保险,就共同构成了国家政策的主要转变——从长期的医院和养老院的制度化照顾,变为家庭项目和立足社区的康复设施。与此同时,政府制定了一个计划使得所有老龄人口都能获得长期照顾服务。相应地,1989年的“黄金计划”和1994年的“新黄金计划”(New Gold Plan)则被看作宣告日本福利国家新时代来临的提案。然而,就算“新黄金计划”设定的目标能够达成,日本的社会照顾水平与大多数西方福利国家相比依然较低。实际上,尽管福利国家在扩展,在这个国家中,家庭仍在照顾老人和孩子上被寄予期望。

1979年第二次石油危机使人们清醒地看到高能源价格已终结了战后的经济增长时期。工业化国家的政策制定者很快就开始重新考虑福利国家花费高昂的津贴项目。日本也概莫能外。自由民主党赶上了反福利的浪潮。政党刚刚宣布1973年为“福利元年”,正当考虑进入这一政策领域时就即刻恢复了先前的冷静。它宣布要进行“福利的再审视”,并在70年代末期传播“日本式福利社会”的观念。这一福利社会较之西方福利国家会对家庭、社区和企业福利依赖性更多,而西方则主要依靠公共政策。80年代早期,日本开始进入福利紧缩的阶段。

近段时间的社会经济变化使整个体系都面临着压力。1990年泡沫经济崩溃后,财政状况恶化。政府的财政赤字在政府总支出中所占比例自1991年起增长,中央和地方政府的总财政负债超过了GDP的90%,净财政负债相当于 GDP的14%。这也是政府决定重建社会保障体系的原因之一。例如,政府决定把领取公共退休金的年龄从60岁提高到65岁。

(二)低生育率

日本第二个正在逼近的问题是低生育率。实际上,2008年全国出生率仅为每位妇女生1.37个小孩,远不能满足国家补充人口的需要。如果当前趋势持续下去的话,日本的人口会从2010年的1亿2700万,到2050年时下降至9500万。另一方面,根据政府数据,日本的人口平均预期寿命2008年在全世界中排名最高,女性为86.05岁,男性79.29岁。换句话说,更少的工作者需要养活更多的老人。根据统计局的数据,被抚养人口的比例——以劳动年龄人口划分的老龄和低龄人口——在2008年占55.2%。从1997年起,老年人占总人口的比例就一直高过低龄儿童的比例。

为应对这些危急的发展走向,日本政府尝试推动生育率的提高,但目前为止并不成功。

近年来很多讨论的焦点放在如何处理正在减少的劳动力人口上,通过他们的缴税支撑建立照顾老龄人口医疗需要的福利体系。然而,实际上唯一有效的解决办法是停止并扭转出生率的下降。为了达到这个目标,政府必须重新解决日本独特的人口现象——“M型曲线”。

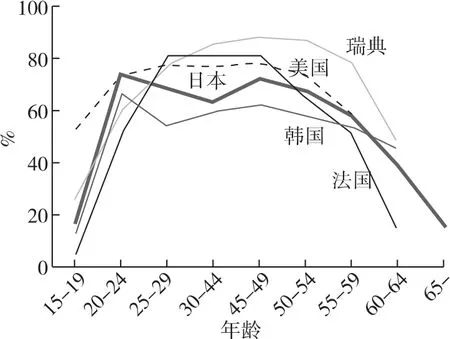

M型曲线描绘了日本劳动力中女性参与的模式。①Hiroko Seino(2001),“The M-Shaped Curve That Is Peculiar to Japan”,“DAWN”Newaletter to The DAWN CENTER.(http://www.dawncenter.or.jp/english/publication/edawn/0112/curve.html)按年龄组划分时,日本劳动人口中超过15岁女性的比例体现出像字母M形状的曲线,在20-24岁、45-49岁两个年龄段出现最高点。这表明了大多数妇女在她们结婚或生育时辞掉工作,而只有在孩子长大成人后才重新进入劳动市场。与1975年的图相比,劳动参与率大体上提高了,M曲线的底端也移动至30-34岁年龄段(见下页图1)。该M型模式通常会拿来与其他发达国家进行比较(见下页图2)。

对于该紧迫问题的简单解决方法是,日本必须在工薪阶层地区增加儿童日常照顾机构的数量,为职业女性打造一个更便于抚养儿童的工作环境。各类指标都体现出,在女性工作相对轻松的国家,生育率也较高。然而在日本,女性为了抚养儿童而停止工作。据此,为了未来年轻职业女性的自立,移除导致这一负面社会环境的障碍非常关键。

图1 不同年龄组女性的劳动参与率

图2 不同国家和年龄组女性劳动参与率

然而,在20世纪90年代中期,日本的经济情况剧烈地转入战后时期最为漫长和严峻的衰退期。失业增加、人口老龄化比世界上任何一个地方都迅速。个体工作者的工作环境十分恶劣。每个人都知道解决此般迫切需要的必要性,但没有有效的可行途径。这正是日本福利国家的困境。①Ito Peng(2002),“Gender and Welfare State Restructuring in Japan”in Christian Aspalter ed.,Discovering the Welfare State in East Asia,Praeger,2002,pp.39 -62.

在人口老龄化和低生育率这两大困境之后隐藏着什么呢?这些困难又有什么历史和社会的蕴含?

首先,需要记住日本福利国家是如何建立起以家庭为中心的组织框架的。战后日本福利国家在法律上长期假定了单一经济支柱家庭和妻子照顾老人习俗的优势地位。但是到80年代家庭模式已经发生了变化,家庭之外的照顾服务需要增长。因此政策变化是必要的。当前的福利问题总的来说似乎起源于日本独特的以家庭为基础的福利体制的战后发展。

在战后福利体制背景之中,很容易做出认为妇女要承担家里和社区的照顾和服务工作的假设。根据Schoppa(2006)的观点,这种假设代表了与老年人和其他家庭成员的照顾政策未尽发展的原因。②Leonard J.Schoppa(2006),Race for the Exits:the Unraveling of Japan's System of Social Protection,Cornell University Press.

传统中假定的日本家庭担当老年人和其他成员的照顾者的角色将更加突出。这一焦点变化将我们指向家庭主义的独特理念和现实,我们将在下一部分讨论这个问题。

二、家庭主义(Familism):日本福利体制的独特性

在日本,公司福利通常被看作福利提供的主要形式。可无论大公司在福利执行中可能承担角色和功能有多么的重要,它们都不应该被高估。例如,大公司的退休金基金仅与国家雇员退休金项目轻微重叠。换句话说,强制的国家退休金计划依然是人们的重要靠山,而公司间退休金的变化则是次要的。

更多的注意力应该被集中在家庭的角色而不是夸大公司福利体制,尤其是在公共和私人社会服务相互影响的方面。真正的要害在于,体制和意识形态是以家庭主义为基础的,承担角色并发挥作用的是家庭。

家庭主义的一个显著特性是,与子女同住的老年人在日本有着高比例。西方社会在经济发展早期也有此特点,欧洲南部国家依然体现出福利体系的独特“家庭主义”形式。

家庭主义对日本福利发展的主要启示在家庭和公共层面的社会组织运作,尤其是社会照顾领域的原则上。作为一种意识形态构想,家庭,作为家庭主义所聚焦的中心,成为所有当代日常生活社会组织形式的基础。①Gillian Dalley(1988),Ideologies of Caring:rethinking community and collectivism,Macmillan,1988.它变为了所有形式评估和评价的标准。

实际上,“家庭主义”这一术语已被用来描述一种社会规范,特指亲密的家庭纽带具有凌驾于其他所有类型的社会关系之上的显著地位。②Zong-Rong Lee and Hsin-Huang Michael Hsiao(2010),“Familism,Social Capital and Civic Culture:a Multifaceted Test of Survey Data in Eleven Asian Societies”,Institute of Sociology,Academia Sinica.(http://ricas.ioc.u - tokyo.ac.jp/aasplatform/achivements/pdf/2010_ab_zongrong.pdf)

不仅仅在日本,在东亚其他国家、南欧国家也是这种情况。除了亚洲在经济、政治和社会方面的令人瞩目的进程外,这一区域的家庭主义文化传统也尤其突出。家庭主义对社会资本和市民文化的影响是不可阻挡的,但它并没有被我们很好地把握理解。因此我们应该更好地阐明东亚福利国家的这个特殊面向。

日本的家庭主义意识形态不应被视作人类和社会的文化和历史实践的自然发展。它应该被视作国家所支持的意识形态的一部分,其目的是避免强大的联合主义(unionism)和对更有力的福利供应的普遍要求的发展态势。东亚对家庭安置点过度依赖,可以被理解为与国家和支配阶层(精英)的经济和政治战略密切相关。

据此,日本的福利体系反映出一种政治力量和制度的特定模式,当中保守精英和政策规划者处于支配地位。这种特定的权威主义政治体制到现在为止依然是种运作规则。福利计划在源头上由这些掌权的人制定的,而不是大众需求的结果。

家庭主义向来都采用它自成风格(selfstyled)的福利文化表述。例如,南欧国家接受了天主教的辅助性原则(subsidiarity principle),而东亚国家在历史上和传统上都接受了儒家思想。矛盾的是,家庭主义是一回事,家庭构成又是另一回事。事实上,天主教辅助性原则假定家庭不仅构成了社会组织的核心,它还具有再生产功能。但是在两个天主教国家意大利和西班牙,如今都拥有世界最低的生育率。东亚儒家文化国家也碰到类似问题,在这些国家中家庭的价值不仅在政治和经济领域的各个维度得以展现,更成功地实现了代际传承。但这些亚洲国家如今被严峻的低生育平衡问题所困扰。相反,世界上最非家庭主义的福利国家——斯堪的纳维亚国家却有着欧洲最高的生育率。

要如何解释这种趋势呢?传统上人们相信,当家庭联系紧密时,对家庭经济的依赖更强,对社会或劳动行为的参与会更少。强家庭联系表明了一种更严格的劳动分工,男性在社会或市场工作,女性在家工作并提供各类服务。妇女通常被认为是维持家庭联系的重要纽带。与此一致的是,伴随着强家庭联系和更高的生育率,女性的社会威望更低。由于强家庭联系生产出社会保障,人们对政府的需要将更少。家庭联系及其提供的保障可以携手运行,减轻国家承担社会福利的压力。③Alberto Alesinaand Paola Giuliano(2010),“The Power of the Family,”Journal of Economic Growth,Springer,vol.15(2),pp.93 -125,June.(http://www.nber.org/papers/w13051)

这是强家庭主义之下的国家过去为何享有高生育率的一种解释。起初事情可能比较顺利,但一旦此类社会开辟了高经济增长的时代,支持高生育率的条件会随时间发展而消失。

家庭主义倾向于超越自身领域进行原则性扩展。内部模式随之被复制到公共领域,以家庭关系为基础的意识形态成为了一项主要的组织原则,是家庭团体之后的社会关系建立的基础。它主导了公共和私人领域的那些主要且基本的要素分离,创造出劳动的性别分工,其中大部分的妇女被划归到了私人领域。或许可以说她们是边缘化的,作为次要劳动力只是为了帮补男性养家者赚取少量的“家庭工资”(family wage),倾向于从事兼职工作。这正是战后日本大多数职业女性的状况。

许多批评者在家庭主义的地中海模式中找到了与东亚国家的共同点。①GostaEsping-Andersen(2000),“Welfare States and the Household Economy”,paper written for a compendium.在地中海模式中,希腊、西班牙和意大利家庭在社会和政治生活中持续担任了重要角色。而北欧文化中,家庭联系相对较低,市场关系和政治参与高,与南欧文化相反。②Alberto Alesinaand Paola Giuliano(2011),“Family Ties and Political Participation,”Journal of the European Economic Association,John Wiley & Sons,Ltd.,vol.9(5),pp.817 -839,October.(http://www.nber.org/papers/w15415)在亚洲和南欧,强家庭联系依然十分独特。

在亚洲,家庭主义在大体上促进了对小共同体(small community)的归属感,却通常抑制了个体变革的意愿和动机。实际上,日本的马克思主义者早就指出,在战前的日本,家庭主义一直抑制了劳动人口投身进步的福利事业,它作为落后的或“封建的”残余扮演着难以撼动的保守角色。

简言之,家庭主义比先前的设想更有弹性,在亚洲社会它对市民文化不同方面的影响依然显著。家庭主义的影响和这种特定文化表达的广泛寓意,对于政治科学家、社会学家、政策制定者等来说似乎有着更长远的学术探索价值。

三、东亚及其福利经验的共性

日本在借鉴西方福利经验方面有很长历史,其中一些或明或暗地被传播到其他东亚国家。

从20世纪70年代末期开始,对东亚福利经验的积极印象经由一些西方学者的学术分析而强化了。分析者们针对日本模式进行了大量讨论,并赞赏政府的低福利支出。③Roger Goodman,Huck-Ju Kwon and Gordon White(1998),The East Asian Welfare Model:Welfare Orientalism and the State,Routledge.然而这样一种模式只能通过对家庭、公司和大型志愿部门的强烈依赖才能成功。但这种模式赖以存在的条件已经在战后发展中迅速被侵蚀了。家庭的强健弹性也在令人瞩目的经济增长中消失了。

日本的困境同样存在于所有亚洲国家(地区)中。例如,人口老龄化剧烈影响了公共福利的需要和花费。根据Kasza(2006)的说法,1990-1991年,65岁及以上的人口在日本和中国香港地区分别占总人口的11.9%和9.1%;中国、新加坡和中国台湾地区的这一比例是6.4% ~6.6%;柬埔寨、老挝、缅甸、朝鲜、韩国、印度尼西亚和越南是3% ~5%;菲律宾、马来西亚和泰国则少于3%。尽管许多国家(地区)在此刻看上去是安全的,它们也必须注意人口信号以防未来老龄化的开始。④Gregory J.Kasza(2006),One World of Welfare;Japan in comparative perspective,Cornell University Press.

因此,在这一脉络之中,把日本福利经验放到东亚发展的背景之下考虑非常重要。我们的下一个任务是要辨识东亚共通的社会经济经验的性质和特点的意义。

最为人所注目的是国家在指引经济发展过程中的战略性角色,这一发展过程相伴的分配和增长的目标,导致了与诸如拉丁美洲等其他工业化地区相比,形成相对或看起来倾向于平等主义的收入分配模式。

国家鼓励自助或互助,不鼓励甚至污名化福利依赖,在这种意识形态背景下,非国家机构——社区(Non -state agencies——community)、企业和家庭——被寄望能够在福利服务的融资和供应中承担主要角色。

可以确切地说,总体上与扩展型(extended)西欧福利国家相比,东亚福利国家首先是低水平福利金与供应品的剩余型(residual)福利国家。其次,它们的福利服务由国家严格管制或提供。

根据Kasza(2006)的说法,以下要点描述并解释了日本、中国、中国香港地区、新加坡、韩国和中国台湾地区的东亚社会福利模式。

·政治系统的特点为中央集权的官僚制、一党制政治原则和弱劳工运动。

·政府通过分配和增长目标引导经济发展,在收入分配上产生出或多或少的平等主义模式。

·快速的经济增长可以使国家(地区)免于采用公共福利措施。

·公共福利作为公民身份的社会权利的意识较弱。实际上,福利作为权利的意识从来没扎根在战前日本。取而代之的是,人们认为福利举措是天皇赐予的恩惠。恩惠是庇护主义(clientelism)的核心观点,商品和服务的交换都被认为是恩惠。

·社会的弱势成员几乎没有公共社会保护,他们要为自己的困境负责。他们对国家(地区)的福利依赖是被污名化的。

·家庭、公司和社区担任了主要的福利角色。

·福利项目被高度分割,以一种加强他们各自的权力和地位份额方式,为各类群体提供了分化的福利。

·政治领袖利用儒家文化的说辞,压制大众对西方式福利的需求。

在这些关键方面上,东亚福利体系确实与西方的相应国家不同,从某种程度上说,也确实分享着共同的要素去构建了一种独特的福利经验。

接下来要思考的问题是,这些趋势是如何在东亚发展的,它们在未来会走向何处。

四、东亚社会经验的历史根源

根据孔子学说和类似观点给出的“文化”解释似乎是最接近的答案。然而,尽管答案已经足够直接了,它也显得过分简单。

通常的观点会认为,文化催生了独特的东亚福利模式,它以儒家哲学为中心。许多评论者甚至宣称,尊重等级的儒家思想阻止公众参与政策形成,并产出了通过“自上而下的共识”(top down consensus)方式治理的政府,因此抑制了大众对公共福利的需求。儒学主义强调义务大于权利,不主张公民享有福利权。儒家思想把着重点放在家庭责任上,这就意味着社会保障作为最后手段它所要依赖的不是政府,而是家庭和社区。这些文化价值观为国家创造出以家庭和公司为基本辅助的社会政策提供了一个理由。

这事实上是对东亚福利国家貌似可信的一种解释。作为意识形态话语,没人可否认这一点:文化解释承担了非常重要的政治作用,反映并合理化了一些基本的发展动机和政治力量。

然而,该论点最终对理解特定福利国家的性质没有帮助,因为它倾向于过度强调文化要素。在最后的分析中,文化要素被证明只具有次要的或补充性的解释价值。我们需要社会结构式的解释而不仅是文化观察。

实际上,如果我们细看东亚福利模式,它其实是建立在四个要素基础上的:文化统一,共同的历史经验,共同的“发展型国家”政治经济,以及福利政策在区域内的学习效仿。文化要素只起到一小部分作用。

此外,无论这解释看起来多么可信,文化解释和演绎都只是政治精英、经济精英联合文化精英通过征引传统和历史,使他们地位合法化所采取的技巧和策略,这些引用有的是本土资源,有的是域外的舶来品。这种联合的目的只是统治精英为了他们能在福利议题上操纵人民的政治技巧和策略,当中就包括意识形态上的努力。

关于东亚福利经验独特性的答案或在别处。①Roger Goodman,Huck-Ju Kwon and Gordon White(1998),The East Asian Welfare Model:Welfare Orientalism and the State,Routledge.

东亚福利体系是以一种和大多数欧洲国家非常不同的方式成长起来的。有些差异确实能够被归结为本国文化传统。但是其他的差异只能被归因到制度传统和任一国家的社会结构上去。简言之,我们必须意识到一个几乎所有东亚国家所共享的特定历史背景,也就是说一段起步晚于大多数欧洲国家、以国家有意识主导的现代化政策形式发生、“后进的”(catching-up)工业化进程。纵观东亚,国家在福利提供中的角色从一开始就是主导性的。

这一较晚的起步体现出了东亚经验的另一个重要特性。在后进国家中,经济增长和社会变迁的时间间隔是明显且至关重要的。日本从20世纪50年代早期到80年代晚期成长为富裕的工业化社会的速度能够帮助我们解释,在同等人均GDP水平国家中,日本为何拥有比其他国家更年轻的人口和更欠成熟的退休金体系。在一段可比较的时间内,西方没有国家维持了如此迅速的经济增长。在工业化更加平缓的地方也伴随着社会变迁,比如人口老龄化也许就随着GDP的增长而发生。在日本,这些社会变化滞后于战后发生的高速的工业化。50年代中期以来快速的增长率同样迅速提高了生活标准,快到以至大众对公共福利的需求,较之许多西方国家而言,在发展过程中来的更晚。经济增长的时期,人们所考虑的并不围绕着福利政策。我们已经知道,直到70年代福利政策都不是日本公共关注的主要话题。即便在1985年的时候,控制通货膨胀也比提高公共福利获得的关注更多。因此,日本高速增长的特性使得它的福利支出比我们按照同等人均GDP水平国家判断的预期更低。那也是在其他东亚国家正在发生的事。

五、未来发展的意涵——这些事实对于前景预示着什么?

由于日本战后经济的急速发展,许多通常伴随着工业化发生的社会变迁在稍晚的时候也发生了,这就是人口老龄化和生育率下降。多子女的大家庭户数的减少是另一个在日本快速工业化后产生的社会变化,但它的迟延同样可归因于文化因素,比如有弹性嵌入的家庭主义。到90年代,日本的生育率和人口年龄向当时的其他工业化国家靠近。日本65岁及以上人口与其子女共同居住的比例大大高于其他工业国家。在某种意义上,撇开经济变化的影响,文化为保持老年人与子女居住的传统提供了一个方便的借口。与子女同住的老年人的数量高,妇女每周无偿工作时数低,两者的结合意味着,许多与子女同住的老年人身体状况良好且无需特殊照顾——也就是说,这反映了老人与子女同住的强烈文化倾向。

接下来我们谈到最后一个解释性的观点,“现代化的不平衡与综合发展”(uneven and combined development of modernization)概念。

资本主义的全球扩张通常被设想成是市场经济的自然结果。人们倾向于去假设资本主义会不顾国界和文化,从一个国家传播到另一个国家,把它们拉入到发展市场经济的进程中,跟随英国或法国、美国的经典、线性的现代化道路。然而,历史证明事情并不完全如此。

人类的社会发展无法避免历史的不平衡性,这部分是因为市场经济的全球扩散开始于许多不同地点,还有一部分是因为在每个地区的发展都会产生不同的、需要加以克服的社会经济文化障碍。甚至当所有这些社会都被纳入到一个国际体系中时,它们依旧未必能收敛聚合到共同的目的地上去,都变成像英国式或美国式的自由民主政体、或建设相对独立于国家和家庭之外的理想公民社会。这只是因为后进社会的发展是在一个业已存在的世界市场的压力下发生的,由更加先进的资本主义力量所主导。战前日本同样是这种情形。

关于不平衡的现代化,另外一个理解要点是一个巨大的历史讽刺,它导致了自相矛盾的结果。

确实,后进国家不需要完全遵循先行者发展的历史轨迹。它们也不需重新经历过去的社会争斗,因为最先进的策略与战术已可国际共享。通过简化发展阶段,德国经济已经在20世纪初赶上英国,日本经济又紧接着赶上了德国,如今中国经济已经赶超日本。

但是这些个迅速的赶超或追赶过程各自歪曲了每个相互竞争中的国家社会结构。由此可挖掘的众多历史事实,展现了家庭在东亚福利体制中所承担的极其重要的角色。在后进国家中,国家对工业化的规划导致了严重的社会保障和福利问题。这正是日本现在发生的,也是中国未来可能发生的。

接下来,我们需要学习一下马克思在《资本论》第一版的序言中说辞的深奥含义:

我将在本书研究的,是资本主义生产方式以及同它相符合的生产关系和减缓关系。到目前为止,这种生产方式的典型地区是英国。因此,我在理论阐述上大多数是用英国当作例证。可是,假如德国读者见到应该工农业工人所处的状况而虚伪地把肩膀耸一耸,又或是用德国的情况完全不是那么坏而乐观地自我安慰,那么我就要大声地朝他喊道:这正是阁下要说的事情!

问题本身的关键不是资本主义生产的自然规律所导致的社会对抗的发展程度的高低。关键是这些规律本身,是这些以铁的必然性产生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家较工业较不发达的国家所展现的,仅仅是后者将来的景象。

当前的议题通常是复杂且扎根于历史中的。社会科学调查最终的目标是要探究前沿且迫切议题的历史背景。事实上,日本现状所呈现的特质受两个势均力敌又相互冲突的因素影响——一个来自于现代,一个来自于传统,当中的一者的力量并没有比另外一者在当今更加盛行。在这篇概览性的简论中我们所讨论的种种特色使我们看到日本所追随的进步路径并不只有一条。日本社会现代化进程的发生将会置于长期且持续受家庭传统特色塑造的框架之内。在这种延续和各种变化的可能性中,对未来的愿景必然是保持开放的。

还有最后的一个重要问题:上述探索性努力的政治含义是什么?

在福利国家的制度中,很明显,公民社会是在向民主福利资本主义转变的一个关键角色。就其他有关的福利支柱,我们不应该轻易依赖国家或国家主义,因为如今它们在财政和意识形态上都处在重压之下,难以担负福利责任。我们不能太仰仗它们。其次,我们不应该简单依赖家庭或家庭主义,因为它们在福利来源和意识形态能力上也处于重压之下,难以提供传统的福利支持。我们同样不能太倚重它们。最后,我们不应该依赖市场或资本主义,因为它们主要是选择主义的而且必定是商品化的。作为替代,我们应该依托市民行动和社会网络的作用,也就是说,更强调公民社会的理念。这就意味着现代福利体制中社会主义的复兴和再革新。我会说这是“类社会主义”(A sort of socialism)。这不是国家社会主义(state socialism)而是公民社会主义(civic socialism),它以公民社会中一个新发展阶段和一种社会主义的新类型为基础,可被理解为不直接受国家控制的志愿性组织和协会,在整个东亚政纲的决定及向健全福利国家引导的独特转变中发挥轴心作用。