诺贝尔自然科学奖对我国高等教育的启示

崔芬萍,裴世鑫,孙婷婷

(南京信息工程大学,南京 210044)

一、引 言

诺贝尔自然科学奖(化学奖、物理学奖、生理学或医学奖)是最重要的世界性科学奖,获奖成果在很大程度上代表了人类科学研究的最高水平和发展走势,在促进科学研究、技术进步和社会发展中发挥了巨大作用,以至于人们经常用一个国家所拥有的诺贝尔自然科学奖的数量来评价该国科学政策的成败和该国在世界科学界的地位。①金俊岐:《从诺贝尔科学奖的象征意义说起》,自然辩证法通讯,2002年第2期,第5-6页。因此,各国纷纷展开有关诺贝尔自然科学奖的研究,并形成了一门新的学问——诺贝尔奖学,②吕淑琴,陈洪,李雨民:《诺贝尔奖的启示》,北京:科学出版社,2010年,第1页。研究者来自社会学、管理学、教育学、科学史等领域。

本文以1901—2015年诺贝尔自然科学奖得主为分析对象,进行数据统计、图表分析,研究诺贝尔自然科学奖得主的国籍分布和获奖年龄的分布,计算人均获奖成果量等数据,寻找诺贝尔自然科学奖得主分布的规律,为我国高校在制定科研政策、人才培养计划以及管理政策等方面提供参考。

二、诺贝尔自然科学奖概述

1901年,诺贝尔自然科学奖首次颁发,到2015年已历时115年,其间除了第一次世界大战、第二次世界大战以及经济大萧条等原因没有颁奖外,每年颁奖1次。到2015年,诺贝尔物理学奖共颁奖109次,201位物理学家获奖;诺贝尔化学奖共颁奖107次,172位化学家获奖;诺贝尔生理学或医学奖(以下简称生医学奖)共颁奖106次,210位科学家获奖。在115年中,总计583人次获奖。其中,法国女科学家Marie Curie于1903年和1911年分别获得了诺贝尔物理学奖和化学奖,成为诺贝尔自然科学奖历史上唯一获得过物理学奖和化学奖的科学家,也是为数不多的女科学家之一。美国物理学家 John Bardeen于1956年和1972年两度获得诺贝尔物理学奖。英国生物化学家Frederick Sanger于1958年和1980年两度获得诺贝尔化学奖。因此,到2015年,全世界共有580人获得了诺贝尔自然科学奖。

三、获奖者的国籍分布及启示

(一)1901—2015年诺贝尔自然科学奖获得者的国籍分布

根据诺贝尔奖官方网站上的信息,对1901年以来诺贝尔物理学奖、化学奖、生医学奖以及诺贝尔自然科学奖得主的总数按国籍进行统计。①具有双重国籍的科学家在两个国家各统计0.5人次,获奖者国籍为前苏联的科学家归入俄罗斯。

截至2015年,诺贝尔化学奖获得者共172人次,分布在25个国家,排在前8名的国家依次是美国、德国、英国、法国、日本、瑞士、以色列、瑞典和荷兰,其中拥有美国籍的化学家为66人次,占诺贝尔化学奖得主总人次的38.37%。诺贝尔物理学奖获得者共201人次,分布在19个国家,排在前8名的国家分别是美国、德国、英国、法国、俄国、荷兰、日本和瑞典,其中拥有美国籍的物理学家为89.5人次,占诺贝尔物理学奖得主总人次的44.53%。诺贝尔生医学奖获得者共210人次,分布在23个国家,排在前8名的国家分别是美国、英国、德国、法国、瑞典、澳大利亚、瑞士和丹麦,其中拥有美国籍的生医学家共计96人次,占诺贝尔生医学奖得主总人次的45.71%。到2015年,诺贝尔自然科学奖得主共583人次,分布在32个国家,排在前8名的国家分别是美国、英国、德国、法国、瑞士、瑞典、日本和荷兰,其中拥有美国籍的科学家为251.5人次,占总人次的43.14%。

从统计结果来看,在单项奖得主数量排名前8的国家中,三项诺贝尔自然科学奖均有分布的国家分别是美国、英国、德国和法国,这4个国家的物理学奖、化学奖和生医学奖得主人次分别为147.5、129、153,分 别 占 各 学 科 获 奖 人 次 的73.38%、75.00%、72.86%。这4个国家的获奖人次为430,占总获奖人次的73.76%。

日本科学家汤浅光朝认为,当一个国家的科学成果数量在某个时期超过同期全世界取得的重大科学成果总数的25%时,可以将这个国家称为世界科学活动的中心。②[日]汤浅光朝:《科学活动中心的转移》,赵红洲译,科学与哲学,1979年第2期,第53-73页。根据汤浅光朝的定义,美国是当今世界科学活动的中心。因此,诺贝尔自然科学奖在美国、英国、德国和法国的分布变化在很大程度上体现了世界科学活动中心的转移。

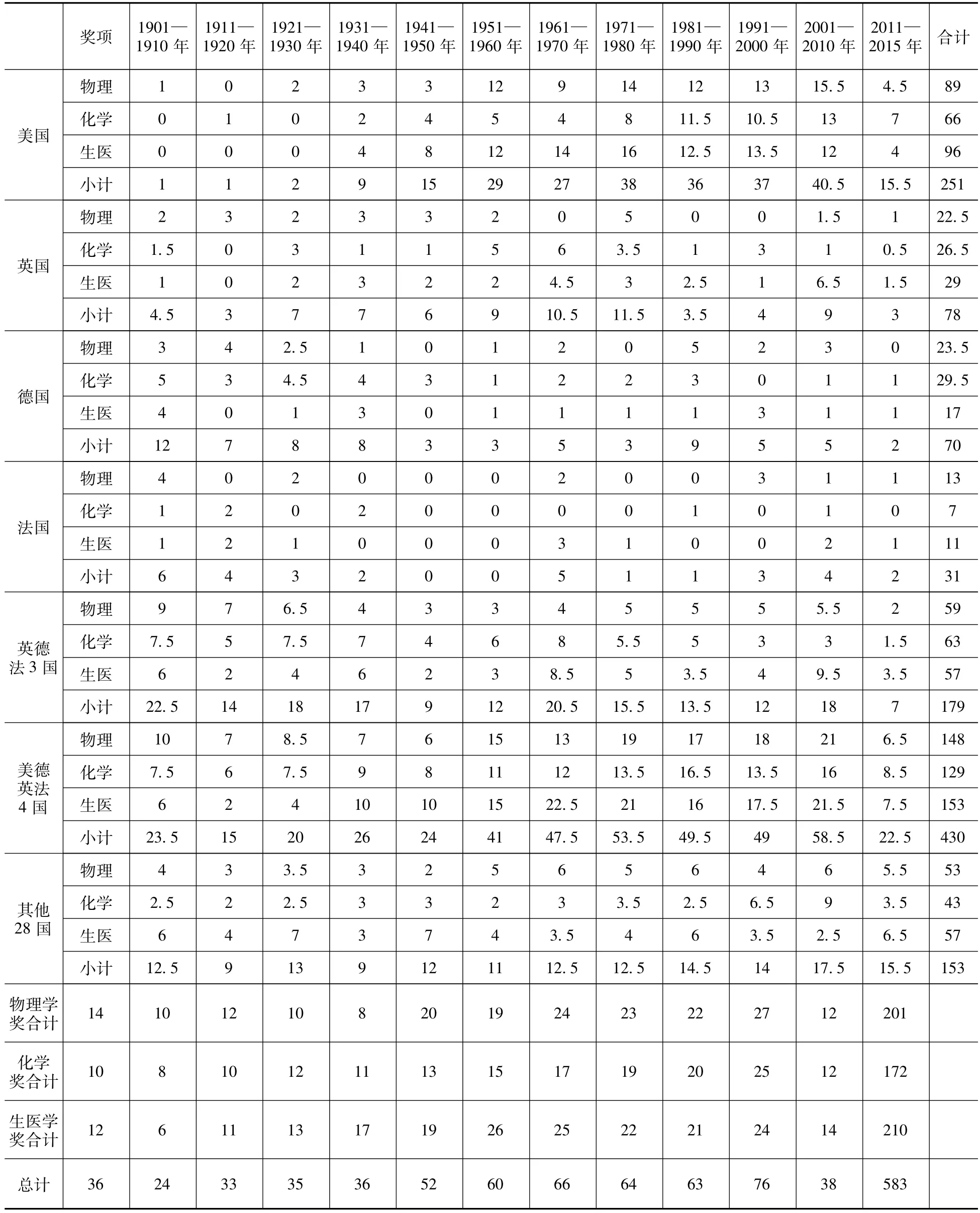

为便于比较,以10年为一个统计周期,将1901—2015年诺贝尔自然科学奖得主在各国的分布及总的获奖情况列于表1。

表1 1901—2015年诺贝尔自然科学奖得主的国籍分布

(二)获奖者在美国、英法德3国和其他28国的分布

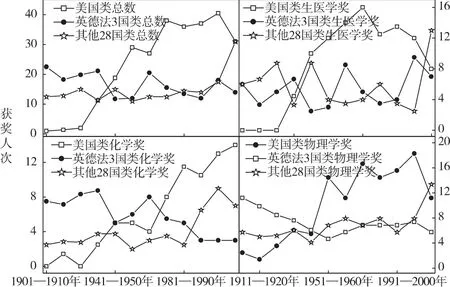

为便于比较,将获奖者按国籍分为三类:获奖者国籍为美国的归为一类,称为美国类;英国、德国或法国籍的获奖者归为一类,称为英德法3国类;其他28国获奖者归为一类,称为其他28国类。按照时间顺序,以10年为一个统计周期,根据表1的统计结果,1901—2015年,三类获奖者在诺贝尔化学奖、物理学奖、生医学奖以及三项奖的合计分布如图1所示。图1(A)表示某一类国籍获得三大奖项的总人次随时间的变化,图1(B)、1(C)、1(D)分别表示某一类国籍获得生医学奖、化学奖和物理学奖的人次随时间的变化。

图1 1901—2015年诺贝尔自然科学奖得主的国籍分布

由于世界经济大萧条和两次世界大战,各项诺贝尔奖均受到不同程度的影响。物理学奖在1916年未颁奖,化学奖在1916、1917和1919年未颁奖,生医学奖在1915—1918年未颁奖,这种情况在1921—1930年、1931—1940年、1941—1950年都有发生。为了校正因未颁奖而对国籍分布曲线造成的影响,作图时我们对原始统计数据进行了处理:在受到影响的时间段中,将获奖人次除以颁奖年数,再乘以10作为该时间段某一类国籍所获得的奖项数。最后一个统计时间段为2011—2015年,因为统计周期尚不足10年,因此,在数据处理上也做了相同的处理。

从图1可以看出,诺贝尔物理学奖、化学奖、生医学奖和获奖总人次在时间上的分布规律基本一致。英德法3国类的诺贝尔奖得主在1940年代之前一直保持多数。这说明在第二次世界大战之前,世界科学活动的中心在欧洲。随着时间的推移,英德法3国类诺贝尔奖得主人次总体呈下降趋势。从1930年代中期开始,美国类诺贝尔奖得主人次呈上升趋势,以1940年代为界,美国类的获奖人次超过了英德法3国类。

从图1还可以看出,其他28国类诺贝尔奖得主人次在每一个统计时间段基本呈振荡分布的状态。但是,在其他28国类中,化学奖得主的人次在1990年代之后连续增长,这主要是源于1990年代后日本化学家获奖次数的增加。

(三)获奖者国籍分布变化的原因和对我国高等教育的启示

图1表明,以第二次世界大战为转折点,诺贝尔自然科学奖得主从欧洲人占优势转变为美国人占优势,拥有美国籍的诺贝尔自然科学奖得主不但在人次上占优势,而且呈持续上升的趋势。这种转变说明,以二战为界,世界科学活动的中心从欧洲转移到了美国。

众所周知,18世纪末19世纪初和19世纪70年代的两次科技革命都起源于欧洲,欧洲是19世纪世界科学活动的中心。到了20世纪,两次世界大战横扫欧亚大陆,尤其是第二次世界大战,现代战争的巨大破坏力重创了欧洲经济。此外,20世纪20年代,欧洲一度掀起反犹的逆流,流失了一大批犹太裔科学家。而美国是唯一没有遭受战争破坏的工业化国家,为开展科学研究提供了比较安定的环境。美国政府提供良好的科研条件,吸引大批不堪战争侵扰的欧洲科学家,极大地促进了美国科学技术的发展。战后,美国一直处于世界经济的主导地位,为开展科学研究创造了必要的经济条件。

经济基础、优秀人才、研究平台和科研环境在科学发展中具有重要作用,优秀人才是科技发展的核心。可以说,世界科学活动中心的转移,归根结底是人才中心的转移,是吸引和聚集优秀人才所必需的研究条件的转移,是世界经济中心的转移。两次世界大战客观上导致适宜的研究条件从欧洲向美国转移,因此,制定合理的人才政策,创建高水平的研究平台,凝聚优秀的科研团队,发掘人才潜力是当前我国高等学校提升教研质量的必由之路。

四、获奖者的年龄分布及启示

(一)1901—2015年诺贝尔自然科学奖得主的年龄统计

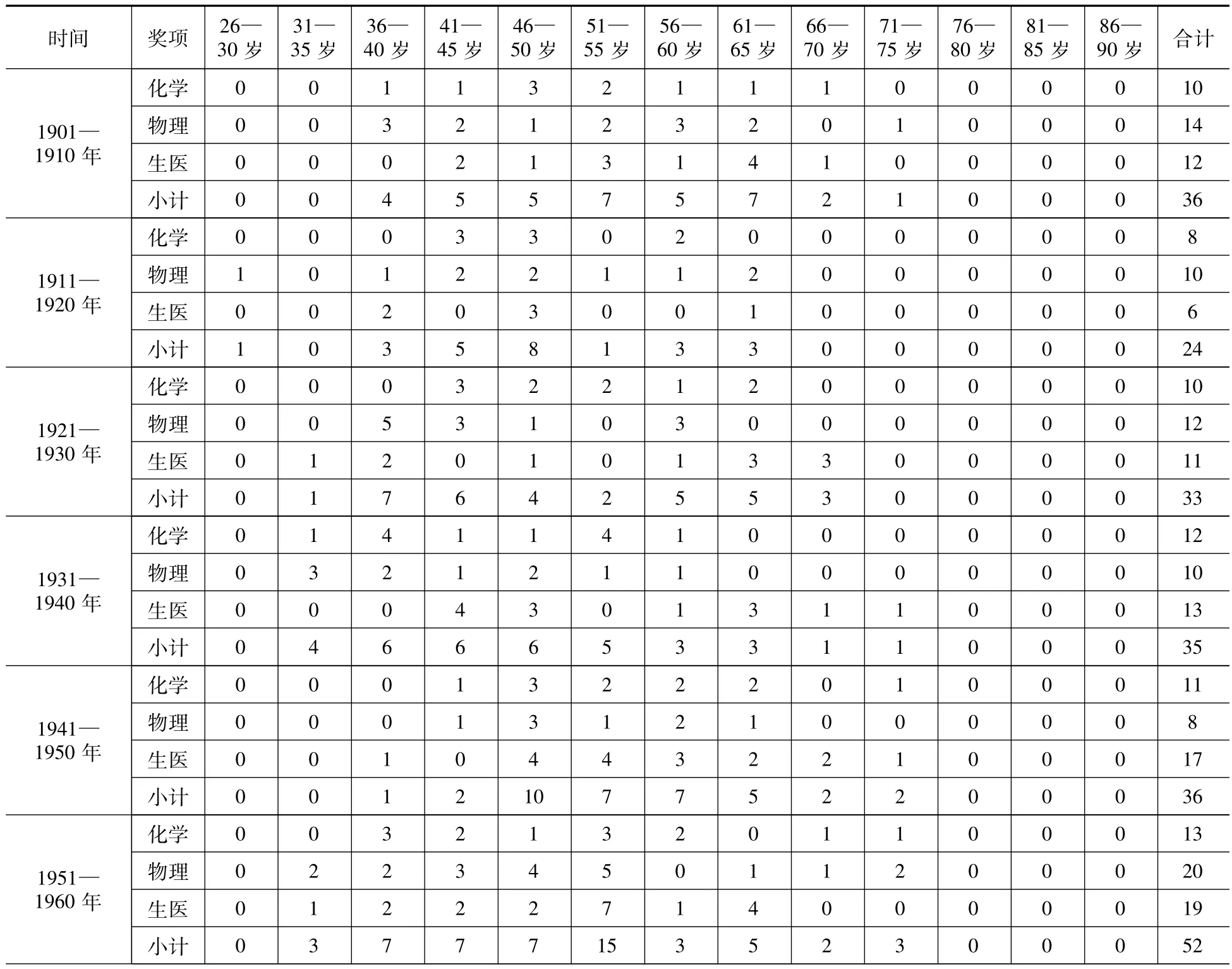

以5岁为一个年龄段,对1901—2015年诺贝尔物理学奖、化学奖和生医学奖得主在获奖时的年龄进行统计,统计结果如表2所示。

表2 1901—2015年诺贝尔自然科学奖得主的年龄分布

续表2:

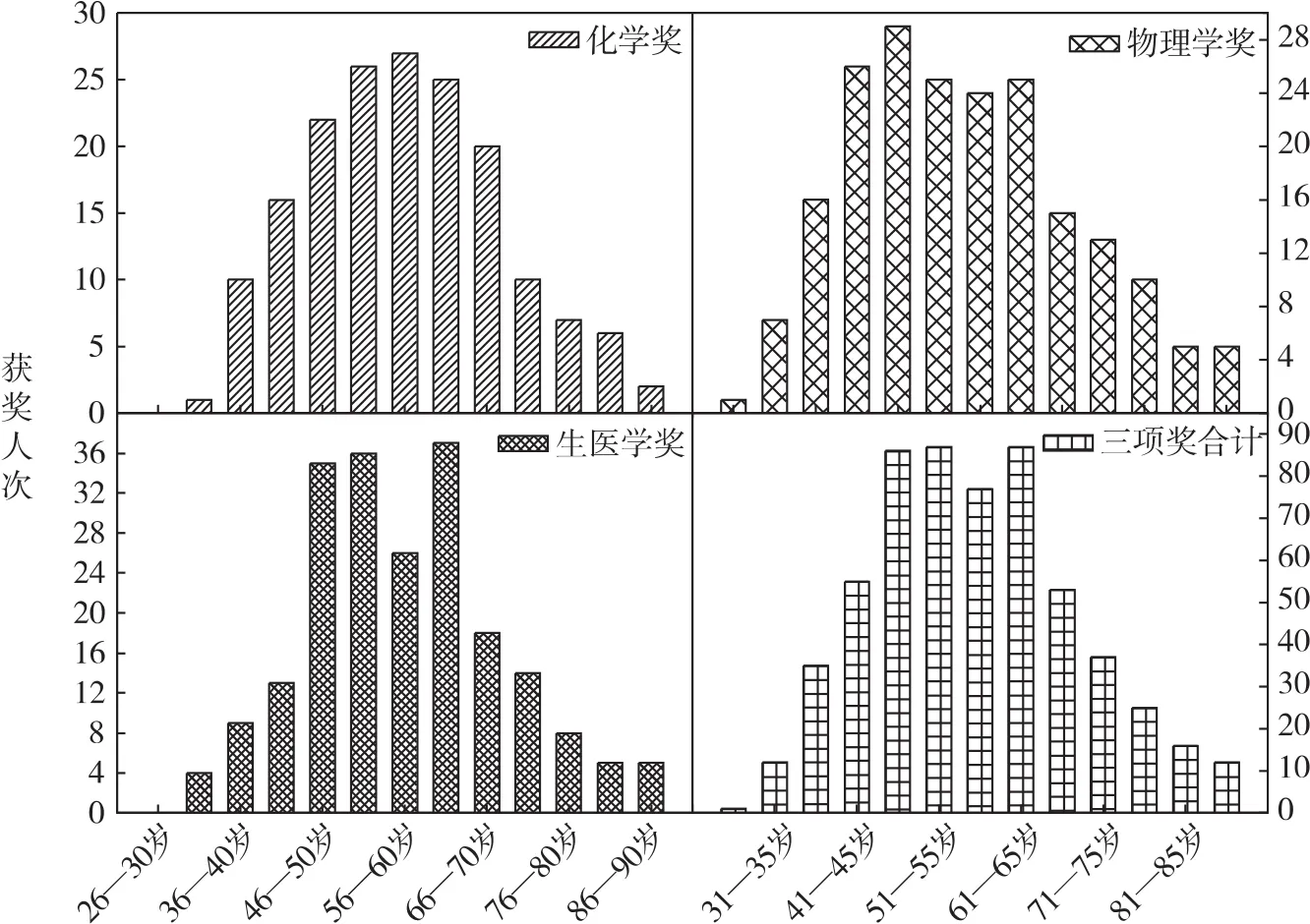

(二)各年龄段的获奖人次分布

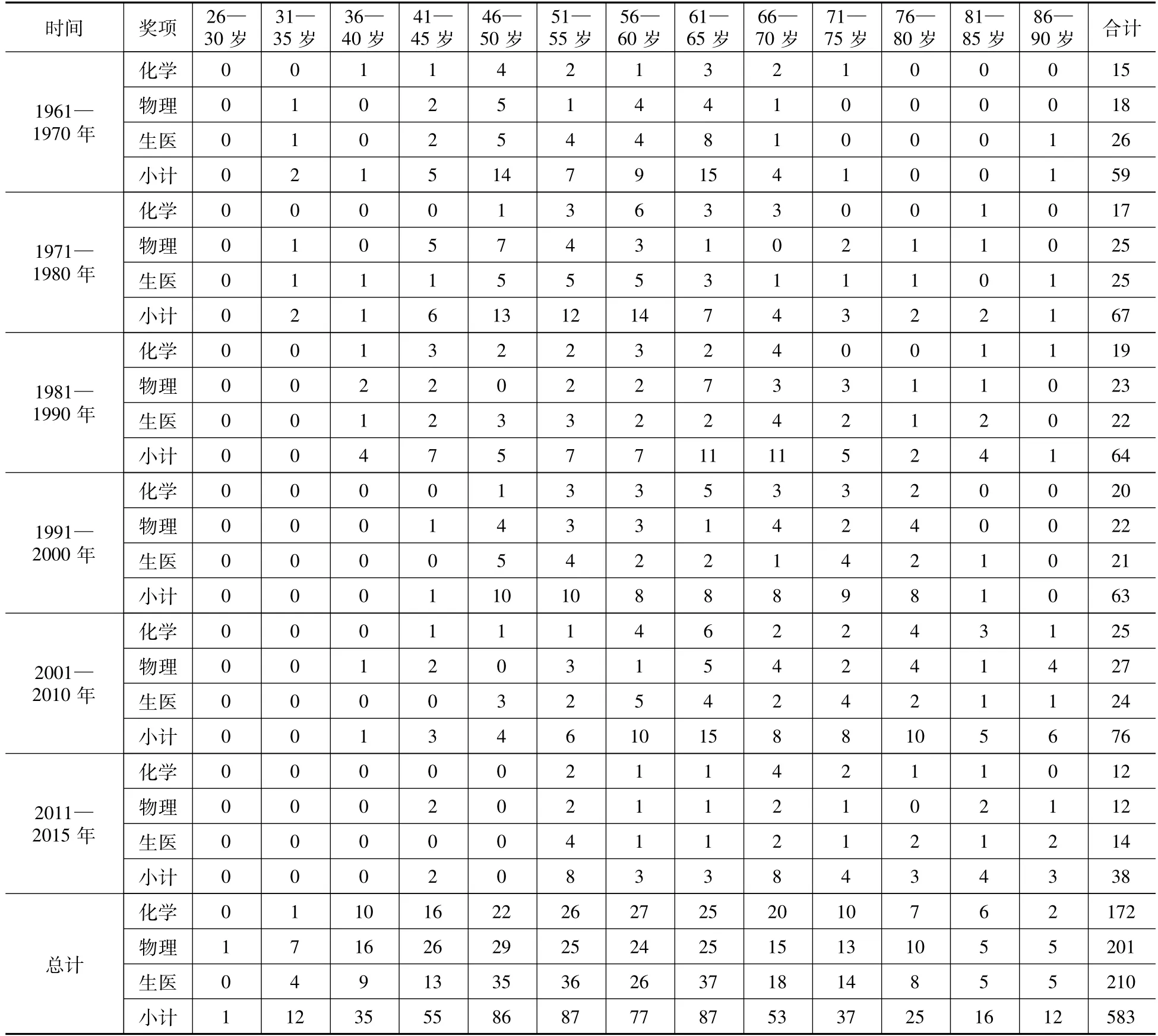

根据表2,将1901—2015年诺贝尔物理学奖、化学奖、生医学奖以及三项奖的合计按该年龄段的获奖人次制图,结果如图2所示。图2(A)、2(B)、2(C)和2(D)分别表示各单项奖得主和三项奖的全部得主在年龄上的分布。

诺贝尔化学奖、物理学奖、生医学奖的获奖人次和获奖总人次在年龄方面总体呈正态分布。

图2(A)显示,诺贝尔化学奖得主的年龄分布是一个标准的正态分布曲线,前5位的年龄段分别为56—60岁、51—55岁、61—65岁、46—50岁和66—70岁。从表2的统计结果来看,分布于这5个年龄段的获奖人次为120,占诺贝尔化学奖总获奖人次的69.77%。

图2(B)显示,相对于诺贝尔化学奖,诺贝尔物理学奖得主的年龄分布较为分散,但也呈正态分布。前5位的年龄段分别为46—50岁、41—45岁、51—55岁、61—65岁和56—60岁。根据表2,分布于这5个年龄段的获奖人次为129,占诺贝尔物理学奖总获奖人次的64.18%。

图2(C)显示,诺贝尔生医学奖得主的年龄分布在56—60岁年龄段略有异常,在其他年龄段呈正态分布。前5位的年龄段分别为61—65岁、51—55岁、46—50岁、56—60岁和66—70岁。根据表2,分布于这5个年龄段的获奖人次为152,占诺贝尔生医学奖总获奖人次的72.38%。

从图2(D)可以看到,受生医学奖得主年龄分布的影响,三项奖得主的年龄分布在56—60岁年龄段稍有异常,在其他年龄段呈标准的正态分布。排在前5位的年龄段分别为51—55岁、61—65岁、46—50岁、56—60岁和 41—45岁。根据表2,分布在这5个年龄段的获奖人次为392,占诺贝尔自然科学奖得主总人次的67.24%。

图2 1901—2015年诺贝尔自然科学奖得主的年龄分布

(三)获奖人年龄分布的原因和对我国高等教育的启示

虽然在诺贝尔奖的历史上,出现过杨振宁、李政道这样的特例,①杨振宁、李政道在1956年取得创造性研究成果——发现宇称不守恒定律,第二年该成果就被实验证实,由此获得诺贝尔物理学奖。但是,科研成果需要反复检验,一项新发现或一项新理论得到科学界的普遍认可需要经历艰难的过程,一项重要的科研成果从提出到获得诺贝尔奖更是需要十几年,甚至几十年的时间。如美国化学家钱永健在研究成果发表15年后获得了2008年的诺贝尔化学奖;高锟从1966年提出光纤通信理论到获得2009年诺贝尔物理学奖,经历了43年;2013年因“上帝粒子”而获奖的两位科学家,从提出理论到获奖更是经历了半个世纪的时光。据统计,一名物理学家从作出贡献到获得认可,平均要等待整整18年。

从图2可以看出,诺贝尔自然科学奖得主在获奖时的年龄主要集中在46—65岁。从生理学的角度来看,这是人的成熟期和衰老期,但是,考虑诺贝尔自然科学奖所表彰的科研成果从提出到获奖的平均等待时间,我们发现,诺贝尔自然科学奖得主在取得获奖成果时的年龄一般为28—47岁,这时的人恰恰处在中青年时期,这意味着中青年学者是取得创新成果的中坚力量。根据国际通行的学制,28岁左右一般可以获得博士学位,获得博士学位后的科学探索是科学家从事研究的起点,而受教育者在取得博士学位的过程中,导师的作用不容忽视。因此,在研究诺贝尔奖得主的同时,必须要注意其导师的贡献。

因此,在高校教研与管理工作中,必须在发挥老教师作用的前提下,特别注重对中青年教师的培养。当前在我国高校中,中青年教师面临着工作和生活的双重压力,为了充分发挥中青年教师的教研能力,高校要尽量为他们创造良好的科研条件,建立科学的评价制度,营造宽松的研究氛围,最大限度地缓解他们的压力;鼓励中青年教师开展科研工作,潜心治学;从感情上、政策上吸引人才,从科研环境、生活条件上留住优秀人才,吸引更多的优秀人才进行教学和科研。

五、颁奖次数、获奖者人次、受奖成果数量与人均获奖成果量的关系及启示

(一)1901—2015年诺贝尔奖颁奖次数与获奖者人次

以10年为一个时间段,对1901—2015年诺贝尔化学奖、物理学奖、生医学奖和自然科学奖之和在每个时间段内的颁奖次数、获奖者人次及受奖成果数量进行统计,用某一单项奖在某个时间段的成果数量除以该时间段的获奖者人次和颁奖次数,作为该奖项在该时间段的人均获奖成果量。结果列于表3。

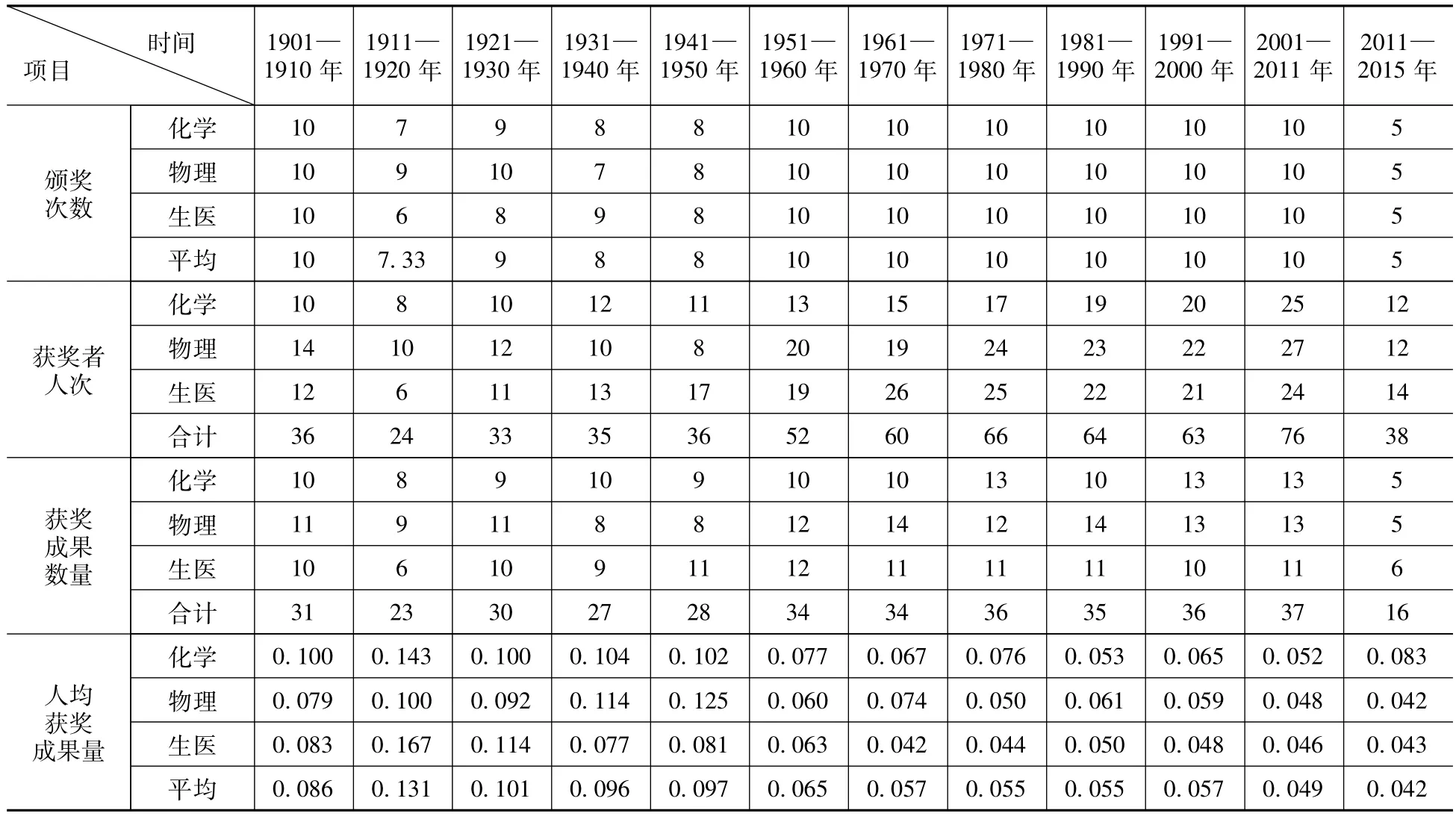

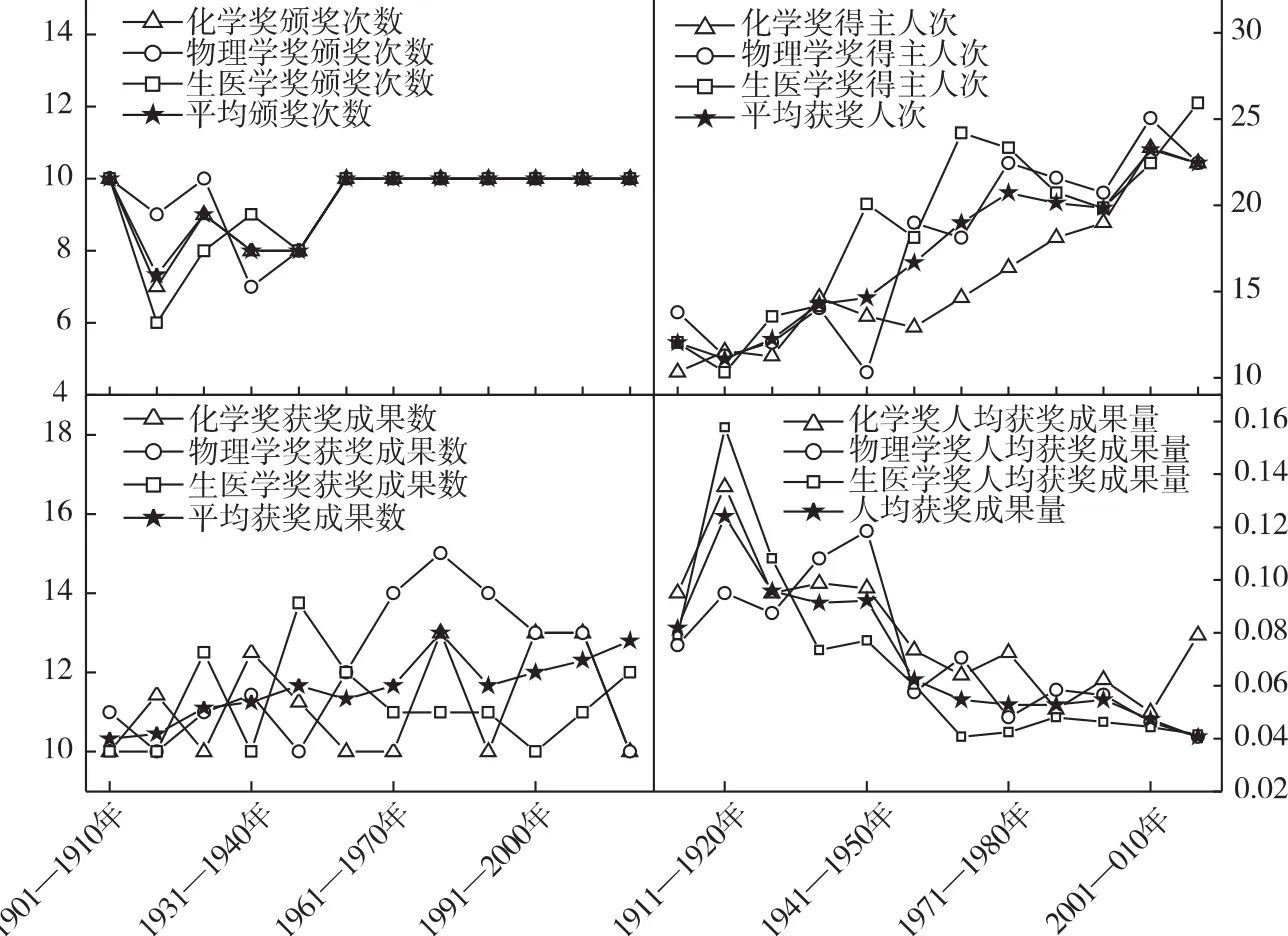

表3 1901—2015年诺贝尔自然科学奖颁奖次数、获奖者人次、受奖成果数量和人均获奖成果量

从表3可以看出,在115年的诺贝尔自然科学奖的颁奖历史中,不考虑未颁奖年份的影响,每个时间段的授奖成果量为10—14项,受奖者人次却有比较明显的变化。以1940年代为界:1940年代以前,每个时间段的获奖者人次约为12;1940年代以后,每个时间段的获奖者人次超过了20。统计结果表明:1940年代以前,诺贝尔自然科学单项奖以授予1个人为主;1940年代以后,诺贝尔自然科学单项奖以同时授予2—3人为主。

(二)颁奖次数、获奖者人次及人均获奖成果量的分布

为便于比较各个时间段内获奖者人次、获奖成果数量的变化,我们对表3的统计结果做了一定的处理:分别以表3中每个时间段的获奖者人次和成果数量除以该时间段的颁奖次数,再乘以10,作为该时间段内的获奖者人次和成果数量,以颁奖时间为序,将1901—2015年诺贝尔物理学奖、化学奖、生医学奖以及三项奖的合计以10年为一个时间段,使用经过处理的数据制图,得到该时间段的颁奖次数、获奖者人次、获奖成果数量和人均获奖成果量随时间的变化曲线,结果如图3所示。图3(A)、3(B)、3(C)和3(D)分别表示颁奖次数、获奖者人次、获奖成果数和人均获奖成果量在各时间段的分布情况。

图3 1901—2015诺贝尔自然科学奖的颁奖次数、获奖者人次、成果数量及人均获奖成果量

(三)人均获奖成果量的变化和对我国高等教育的启示

从图3可以看出,在诺贝尔奖的历史上,随着时间的变化,获奖者人次和获奖成果量都呈增长趋势。但是,获奖者人次的增长速度要高于获奖成果量的增长速度。因此,在整个诺贝尔自然科学奖的颁奖历史上,人均获奖成果量呈明显下降趋势,如图3(D)所示,2001—2010年,人均获奖成果量仅为1911—1920年的三分之一。

1950年代以前,各单项奖的获奖人次以1人居多,有少量2人获奖的情况;1950年代以后,各单项奖的获奖人次以2—3人居多,很少有1人获奖的情况:这是造成诺贝尔自然科学奖人均获奖成果量变化的直接原因。导致这种变化的深层次原因是科学研究的开放性。随着现代交通和通信技术的发展,国际学术交流与合作越来越便捷,不同地域的科研人员完全可能选择相似的科学问题开展研究,而且往往以团队的形式进行研究。当研究成果被认可后,提高了2—3人获奖的概率。从根本上说,造成人均获奖成果量变化的原因是世界性的学术交流与合作研究,人均获奖成果量的降低是科学研究开放性的体现。

高校是集教学、科研和社会服务于一体的机构,必须顺应科学研究的开放性,开展并不断强化国际交流与合作,提升高校教师尤其是中青年教师的国际化水平,进而提高高校教学和科研的质量。同时,高校是连接学生与社会的桥梁,必须在高校的教学和实践课程中,增加培养学生团队精神的内容,有意识地培养学生的团队合作精神。

六、结 语

诺贝尔自然科学奖记录了115年来的重大科研成果,反映了现代科学技术发展的光辉历程。获得诺贝尔奖是可遇而不可求的,是科学家为了追求真理,在研究生涯中的意外之喜。然而,就像种子的生长离不开土壤一样,科学家的耕耘也离不开培养人才的各种条件。从诺贝尔自然科学奖得主的国籍分布变化、年龄分布以及人均获奖成果量的变化中可以看到,一个国家的经济实力、科研体制、科学家群体数量、团队精神、国际合作与交流等都对科学的发展具有一定的影响。充足的科研经费是科学研究的有效保障,开放宽松的学术氛围是开展科学研究所必需的条件,公平合理的人才遴选和评价机制是发挥创造力的重要因素。高校唯有给予教师尤其是中青年教师自由发挥的空间,才能最大程度地激发青年教师的能动性和创造力,有效提升教研质量和管理水平,从而全面提升高校的整体水平和竞争力。