老子思想对日本近现代名家的影响

徐水生

(武汉大学哲学学院,湖北武汉430072)

老子思想不仅是中国文化的瑰宝,而且也是世界文明宝库中的明珠,它不仅对中华民族的历史发展作出了重要贡献,而且对东亚诸国尤其是日本的文明进步也产生了积极影响。基于文字所限,本文以日本近现代最具代表性的名家人物为例略作论述。

一、老子思想在日本的传播与积淀

老子思想很早就和汉译的佛教经论一起传入日本,沉淀在日本的历史文化之中。日本最早的著作《古事记》形成于公元712年,它是研究日本古代神话传说、历史和哲学思想萌芽的重要文献资料。其卷首说:“夫混元既凝,气象未效;无名,无为,谁知其无形?然乾坤初分,叁神作造化之首,阴阳斯开,二灵为群品之祖。”[1]42古代日本是一文化后进国,其深奥的理论和抽象的概念均来自中国,《古事记》一书就反映了这种情况。《老子》25章曰:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮。”《老子》1章曰:“无名天地之始,有名万物之母。”《老子》2章曰:“圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不为始。”《老子》42章曰:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”由此可见,《古事记》卷首语的叙述方式及“无名”、“无为”、“阴阳”等重要概念均来自《老子》。

产生于公元751年的日本最早的汉诗集《怀风藻》,表明日本人关于老子的知识变得更加明确和丰富。如其中的《大友皇子的传记》诗中,有“天道无亲,惟是善辅之”[2]70;古麻吕的《望雪》诗中,有“无为圣德重寸阴,有道神功轻球琳。”[2]92;山前王的《侍宴》诗中,有“至德洽乾坤,清化朗嘉辰。四海既无为,九域正清淳”[2]109;越智直广江的《述怀》诗中,有“文藻我所难,庄老我所好。行年已过半,今更为何劳”[2]123;藤原总前的《侍宴》诗中,有“无为自无事,垂拱匆劳尘”[2]147。这里运用了不少的老子哲学范畴(如“无事”、“无为”)。《怀风藻》的作者主要是天皇、皇子、官僚公卿、僧侣等人,这说明道家的思想已引起了当时日本社会上层人士的较大兴趣,成了他们的精神食粮。

在江户时代(1603-1867),随着日本社会各阶层对以儒学为代表的中国古代思想文化的学习热潮,以老子为代表的道家思想也在日本得到了空前的普及。

江户时代的著名学者海保青陵(1755-1817)著有《老子国字解》,此书以王弼的注释本为基础,同时吸收了其他各家注释的成果,提出了自己的独到见解。他认为,老子并非生于孔子之前,而是生于孔子之后。老子看到孔子的仁义道德不行于世,于是从侧面进行了思考,提出“欲取天下而为之”,应该做到“将欲夺之,必固予之”,这在一定程度上反证了孔子的学说,与孔子思想有一致之处。他的见解当时引来不少赞同者。还有一位叫葛西因是(1764-1823)的学者,著有《老子辐注》、《老子神解》等。他认为,视老庄之教为异端者,是由于受文字所限而不解其意,于是逢人就谈老庄,辩舌颇巧,多有独到见解,每每令人惊叹。此外,还有大田晴轩,他著有《老子全解》,将《庄子》、《列子》等先秦古籍同《老子》对照,试图求得正解。他认为,庄子的“缮性”、“复初”等思想虽源于《老子》,但二者有异,并细致地说明了《老》、《庄》的同异之处。他指出,《老子》学说渊博、精邃,不易理解,故后人从各自角度领会,形成不同学派。在江户时代,日益增多的道家思想研究家带来了丰富的研究成果。据日本著名学者武内义雄统计,仅徂徕学派(日本儒学三大派之一的古学派中的一分支)17至18世纪关于老庄之书的注释就达29种之多,其中有《老子特解》、《老子愚读》、《老子、庄子类说》、《老子考》、《老子考注》、《老子解》、《老子摘解》、《校刻王注老子》、《读老子正训》、《老子考文》、《老子古解》、《注老子》等。由此可想而知,当时整个日本学术界关于老子研究的著作会更多。这些成果的出现,表明日本学者关于老子思想的研究日益加深。

值得注意的是,一些思想家将老子哲学融于自已的理论体系之中。如江户时代兴起的试图从日本古典中寻求日本民族精神的学派——国学,就是以老子哲学作为其思想内容之一。如贺茂真渊(1697-1769)在其著作《国意考》中说:“老子只言顺天地自然,故能得天下之道。”而儒学主张人为的礼,使人们丧失了朴素的“真心”,失去了符合“天地自然”的古朴生活。所以,日本著名的哲学史家永田广治指出:“贺茂真渊的反儒论有着显著的老庄倾向,是同‘绝圣弃智,民利百倍,绝仁弃义,民复孝慈’以及‘智慧出,有大伪’的老子式见解相一致的。”[3]154日本著名的中国哲学研究专家福永光司也指出,在一定程度上说,“国学和老庄哲学具有共通性”[4]122。

被称为日本古代重要思想家的安藤昌益(1703-1762)与老子哲学也有密切的关系。他将其著作取名为《自然真营道》,其中的“自然”、“真”、“道”三范畴均取自于老庄之学。该书的最大特点是对日本封建社会进行了猛烈批判,但其理论依据主要来自道家。如他说:“故随日月运行之度而进行春生发、夏盛育、秋实收、冬枯藏之耕织时,则五行自然而然之小大进退之妙用之常。在人伦世中,无上无下,无贵无贱,无富无贫,唯自然常安也。”[3]173因此,“随日月运行之度而进行”的“耕织”,是人类的自然生活,也是他的社会理想。安藤昌益强调,天地和日月本来是合二为一的,虽然它们包含着差别,但不可分割。所以,他又依据老子哲学对于儒家根据天地、阴阳的差别而推出人类社会的尊卑、上下的思想进行了抨击,指出:儒家“妄自建立天地、日月、男女、君民、佛众、上下、尊卑、善恶等一切二别的教门,盗取二而之一真气之真理,迷惑天下。知自然之道而为之乎?”[3]174

总之,在江户时代,以老子为代表的道家思想从日本社会上层普及到广大民众,由一般的复述、摹仿,渗透到日本思想家的理论体系之中,并经过一定的融合和改造,以至成了日本传统文化中的重要因素。

即使在现代,日本的著名学者对老子思想的传播和研究也非常重视。根据日本出版的《思想哲學書全情報》(日外アソシェーツ株式会社2001年版)统计,1945-2000年的55年期间,日本有《老子》日译本31种,而且还出现了若干位学术大家争相翻译一部原典的现象。如对于《老子》的日译,既有中国文学研究专家小川环树的译本(中央公论社1997年版),又有中国哲学研究专家福永光司的译本(朝日新闻社1978年版)、东京大学教授阿部吉雄的译本(明治书院1996年版)、东北大学教授金谷治的译本(讲谈社1997年版),从而高质量且广泛地推进了老子思想在日本的传播。

又如,日本著名的中国哲学研究大家、东北大学中国哲学学科的创建人武内义雄博士(1886-1966),其有关老子思想研究的著作就有:《老子原始》(弘文堂1926年版)、《老子研究》(改造社1927年版)、《老子和庄子》(岩波书店1930年版)等。故有日本学者指出:“武内义雄的《老子原始》和《老子研究》,在文献学的研究上是非常严谨的,被公认为具有划时代的贡献”[5]193,成了日本现代学人研究老子思想的奠基之作。

二、老子思想与日本的著名文学家

1868年的明治维新,拉开了日本现代化的序幕。但是,沉淀在日本传统文化中的以老子思想为代表的中国古代哲学并未被彻底抛弃,而是与涌入的西方思想相融合,为日本新文化的产生和发展起到了重要的思想资源作用。

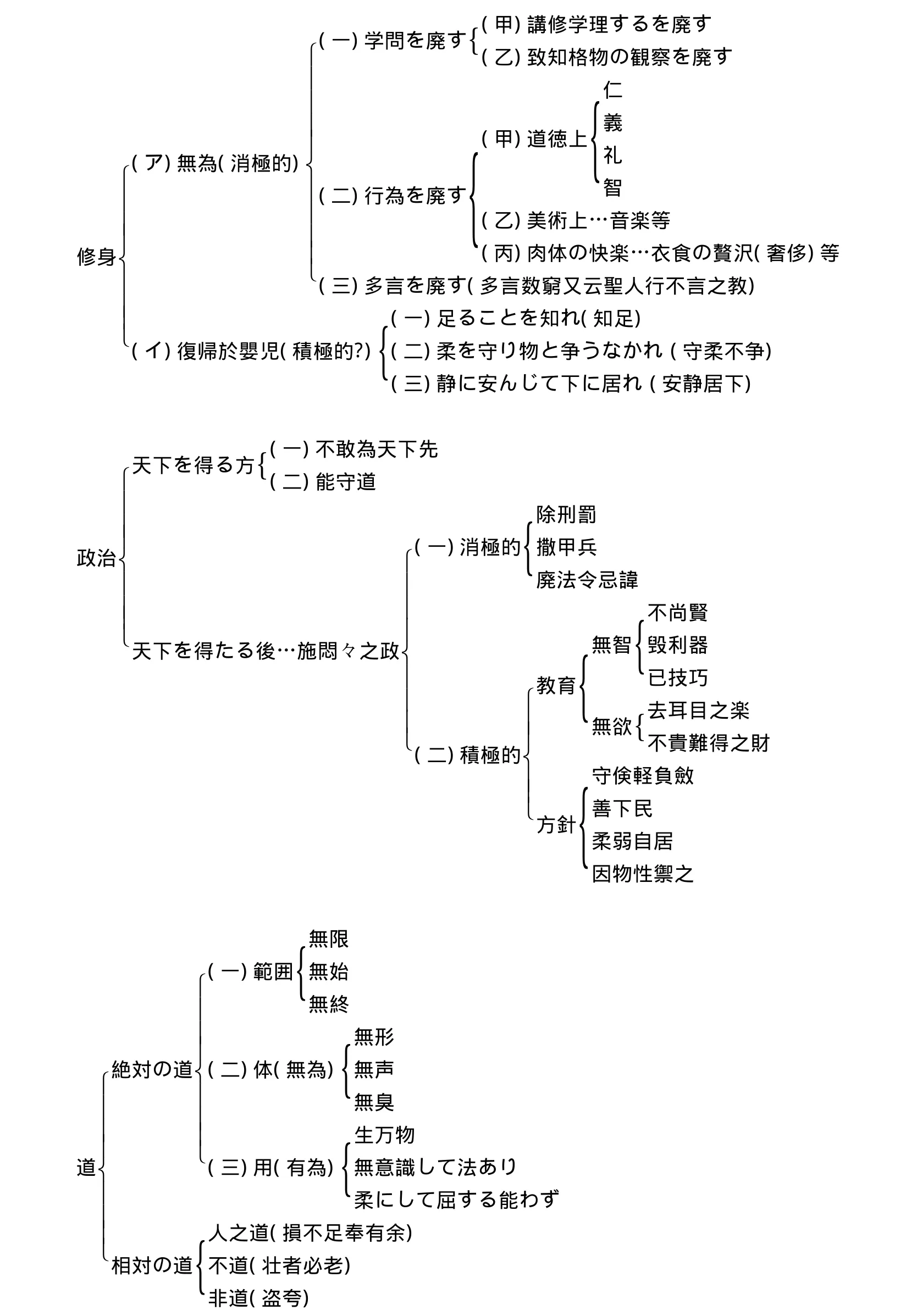

这里仅以“日本近代文学的巨匠”夏目漱石(1867-1916)为例,谈谈老子思想对日本文学家的影响。夏目漱石一生写过15部中、长篇小说和2部文学理论著作,此外还创作了大量诗歌。鲁迅对他的文学成就给予过高度评价:“夏目的著作以想象丰富、文词精美见称。……是明治文坛上的新江户艺术的主流,当世无与匹者。”[6]夏目漱石1893年毕业于东京大学英文专业,1900年赴英国留学三年。尽管如此,他长期保持了对老子思想的喜爱,在大学时期就专门写有《老子的哲学》[7]78-90一文。该文用三幅图解(修身、政治、道)展示了老子的整个哲学体系,表现了他对这一问题的整体把握和深刻理解。

请见来自第一手资料——日文原著的图解:

在夏目漱石的文学作品中,多次出现“无为而化”(《我是猫》第11节)、“天网恢恢,疏而不漏”(《少爷》第11节)、“言而不知”(《虞美人草》第5节)、“老子曾说过”之类的语句,可见他将老子思想与文学作品已融为一体。

尤其值得注意的是,漱石提出的“则天去私”文学思想与老庄哲学也有着密切的联系。19世纪初年至20年代,迅速发展的近代工商业给日本带来了繁荣的物质文明,但人的精神生活上却出现了“畸形”。漱石在《三四郎》、《其后》、《门》、《过了秋分为止》、《行人》、《道草》和《心》等作品中,尖锐地揭露与讽刺了隐藏在近代人们内心深处的利己主义。经过多年的思索,漱石在去世前的多次谈话和条幅书写中,提出了“则天去私”[8]391。这一思想综合了法国启蒙思想家卢梭的“回复自然”论和中国老子的“道法自然”观。漱石试图告诫人们,在较为丰富的物质生活中,一定要抛弃虚伪之心、功名之念,保持人们原有的纯朴和善心。漱石的晚期作品《明与暗》就是“则天去私”思想的具体而形象的阐发。“则天去私”的文学创作思想在日本的近代乃至现代的文学史上都产生了重大影响。

三、老子思想与日本的重要哲学家

西周(1829-1897)是日本近代首位系统地将西方哲学介绍到扶桑诸岛,并创译了许多至今仍在汉字文化圈使用的哲学术语的学者,故被称为“日本近代哲学之父”(船山信一语)[9]36。由于中国传统哲学对他思想深层的影响,也由于西方文化日本化的需要,他往往通过将老子的阴阳学说和西方近代自然科学知识相结合来阐述宇宙进化和发展的道理。西周认为,自然界发展、进化表现为许多方面,但归根到底是由阴阳两方所组成,他说:“物实为阳极,虚为阴极,其于色,白为阳极,黑为阴极,七色为中间之象。其于知觉,热为阳极,寒为阴极,温暖为中间象。其于光,明为阳极,暗为阴极,若太阳之光辉,阳极大甚。其于有机性体,生为阳,死为阴,少则向阳,老则近阴。其于无机性体,金土是阴,火气是阳……凡此皆阴阳罗织为章。”[10]213如仅就“阴阳罗织为章”来看,似乎无多大新意,与古代哲学接近,但它是以有机体和无机体等近代自然科学知识为基础,从而为“阴阳”学说注入了时代的新内容,在旧形式下透露了新思想。

老子曾提出:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”(《老子》42章)老子这一解释万物产生的方法,对西周也产生了明显的影响。西周在其50岁时写作的《兵赋论》中认为,世界万物存在着“静力”和“动力”的矛盾斗争,从矿物、植物、动物到人类,都是这类矛盾的相消相克。“矛盾斗争进行时,人们快乐地享受着人生。矛盾斗争结束时,人们在墓石下分解,归于原来的静力。天地万物常在矛盾斗争中形成,不论在智慧、社会里,还是在贸易、战争中,一切生气、活气、壮盛,均因这种动力而形成。这种静力和动力在中国书中称为阴阳,即阴阳相合乃生万物。”[11]168静力、动力本是西方近代物理学家提出的术语,“阴阳相合乃生万物”却是老子哲学的观念,但西周在创建日本近代文化的过程中将二者结合,用人们所熟悉的知识和道理介绍了新的自然观。

中江兆民(1847-1901)被日本学术界称为“近代日本唯物论的创始人”,“日本自由民权运动的理论家”。他16岁时入著名的士佐藩校文武馆学习汉学,习读过包括《道德经》在内的中国先秦诸子典籍,17岁开始接触洋学,学过英、荷、法等国语言。1871年至1874年被政府派往法国留学,他如饥似渴地学习欧洲近代文化。1882年他用汉文译出卢梭的《社会契约论》(即《民约译解》),该书在当时的日本社会产生了极大的反响,因而中江兆民获得了“东洋卢梭”之美称。

明治时代是日本历史上一个重要的变革时代,作为思想家的中江兆民在哲学和政治上均有一种强烈的图变思想。《老子》辩证法思想十分丰富,自然也成了中江兆民吸收和诠释的对象之一。《老子》63章说:“图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。”这种关于大与小的辩证论述使兆民极感兴趣,他说:“我曾爱读的《老子》说,治大国如烹小鲜。”[12]81中江兆民的兴趣重点是将老子的大与小的辩证思想改造后作方法论运用于政治社会观上,他又说:“世人常说,‘身材小,其才能不大,因我国不大,无奈人材也少’。这是知其一,不知其二。才能之类需学才大,气概靠平日培养。身体小是天命,生在小国又是天命。但人之命只有不安,才能求知,才能创造。如果日常培养,努力不怠,小能变大,薄能变厚。”[12]82中江兆民坚信:“大”、“小”的差异不是绝对的,只要经过人们的努力和创造,身体之“小”必能转化为才能之“大”。他试图以此思想来提高日本民族的自信心,使日本迅速走向现代化,赶上发达的西方各国。

西田几多郎(1870-1945)毕业于东京大学哲学专业,长期任教于京都大学,是著名的“京都学派”的代表性人物,其《全集》达19卷之多。西田几多郎将东方传统哲学理论和西方哲学的思想结合,创造了日本近代最庞大的哲学体系。故日本现代著名哲学家下村寅太郎认为,“这不仅具有东方传统思想现代化的意义,而且还具有世界化的意义”。西田几多郎将日本近代哲学发展到高峰,无疑在很大程度上得益于西方哲学的思想和方法,但道家思想在其中有何积极影响呢?这是特别值得探讨的重要问题。

西田几多郎从小学习中国古代经典,具有深厚的道家文化功底;后吸收和钻研了西方哲学,并对东方传统思想文化进行了深刻的反思,形成了颇有见地的系统看法。尤其他是一位具有强烈的文化主体意识的日本哲学家,并不满足于对西方哲学的介绍和模仿,决心通过自己思想上的“恶战苦斗”创造出新的“东方哲学”。

西田几多郎在广阔的文化视野中注意到了老子思想的特点和价值。他认为,道家之“天”不同于儒家之“天”。“天”在老庄那儿明确是无,无被认为是天地之始。“在礼教的儒教中是难以看到这类关于自然的思考。”[13]447,436西田还分析了道家在认识论上的局限性,认为“老庄之教否定人类社会的是非善恶,向自然复归,否定文化这类东西。这不仅否定了类似犹太人的信仰,而且否定了类似希腊人的睿智,如‘绝学无忧’。其结果是,后来道家所得到的东西也许是感官的东西。这不仅是一种自然主义,而且含有否定一切并向幽玄天地根源复归之含义”[14]435。

西田还比较了老庄思想与佛教思想的同和异,认为“老庄的思考与佛教的思考很相近。但从知性的雅利安民族产生的印度宗教‘无’的思想是知性的,是以知否定知的否定。而中国文化‘无’的思想是行的,是以行否定行的否定。”“老子的天地之始、有‘无’之类思想是绝对的否定,绝对的否定应该是绝对的肯定。在大乘佛教中有柳绿花红思想,在老庄那儿有崇尚自然、无为而化的思想。‘无’的思想有一面变为遁世主义,一面变为感官主义的倾向。”尤其值得注意的是,西田还充分肯定了道家哲学文化的历史地位,他说:“老庄之教与儒教并驾齐驱,它也是中国文化的一大源流。”[15]437,449,435在当时的日本,只要一谈到中国传统文化,皆以儒家文化代表之,几乎不提道家文化。西田之所以提出如此深刻的观点,除了其所处的京都大学有着良好的中国文化氛围外,还与其少时对老庄著作的喜爱和平时对道家思想乃至整个中国古代哲学文化的认真研究不无关系。

四、老子思想与日本的自然科学家

汤川秀树(1907-1981)是日本首位诺贝尔奖获得者,1927年毕业于京都帝大理学部物理学科,历任大阪大学副教授、京都大学教授,1948年至1953年任美国普林斯顿大学、哥伦比亚大学客座教授,1949年因提出介子理论获诺贝尔物理学奖。

在中国传统哲学中,汤川秀树最喜欢的是老庄思想。他说:“大约在刚刚上中学的时候,我开始考虑中国的古典著作中会不会包括一些更加有趣的、思维方式不同的其他作品。而且,我怀着这样的心情查找了父亲的书房,找出了《老子》和《庄子》并开始阅读。”“今天如同我的中学时代那样,老子和庄子仍然是我最感兴趣和最为喜爱的两位古代中国的思想家。”[15]48-49,51

老子观察到天地间万事万物存在着互相矛盾的两个对立面,且对立面不是一成不变的。庄子认为,天道犹如“大块噫气”的交响乐,瞬息万变。“道无终始,物有死生,不持其成。一虚一满,不位乎其形。”认为事物无时无刻不在变移,虚满、生死都只是一时的现象,其形态绝不固定。汤川秀树说:“老庄的思想,既不是宗教,又不是伦理。其特点可用不同于‘到达’的‘通过’或‘一时停止’来表达。所谓‘到达’与目标、终点相联系。相对来说,‘通过’有通过某点,在某点停止一时之意,有不是终点而是中间站的细微差别。就是在这种意义上使用‘到达’和‘通过’的说法。”[16]318-31919 世纪未 20 世纪初,物理学界发生了一次革命性的飞跃。以前,物理学主要研究两种基本相互作用——引力作用和电磁作用,并且看来已经达到相当完善的地步,一般物理现象似乎都可以从相应的理论中得到说明。牛顿力学概括了低速宏观物体的运动规律,电磁现象的规律被总结为麦克斯韦方程组,热现象的理论是热力学。许多人认为物理学的主要框架已经构成,剩下的工作只是把一些物理常数测得更准确些,把一些基本规律应用到各种具体问题上去而已。随着生产与实验技术的不断发展,物理学遇到大量新课题,迫使人们认识到旧理论不是那么完善,因为它并不能圆满地解释新发现的一些现象。黑体辐射与迈克尔的实验使经典物理学理论碰到了巨大的困难,微观粒子的发现也提出了新问题,这一切导致物理学理论新的突破。20世纪以来,相对论、量子论、原子物理学、粒子物理学以及凝聚态物理学等应运而生。随着新的研究领域不断开拓,物理学的面貌也有了根本性的变化。因而,汤川秀树立足于近、现代物理学发展史,进一步解释了为何喜欢具有“通过”特点的老庄思想。他说,在学问上,不可能有“到达”的终点。“普朗克、爱因斯坦几位伟大的物理学家,推翻了牛顿力学。这可能说得有点过头,但总之牛顿不是终点、到达点。似乎应长时间停车,但结果只是应通过的途中一站。至今我还不知哪儿有终点?”“在《老子》、《庄子》那儿,没有明显的到达点。它们是非常独创、有趣的思想。仅此而已,绝无终点的看法是正确的。”[17]320

从此意义上来说,老庄关于变化、发展的思想与自然科学上的没有绝对不变的认识或定理,只有不断发现、不断创新,才能寻得新真理的精神是一致的,这可能是汤川在中国传统哲学中最喜欢老庄思想的深层原因。

汤川秀树在回顾老庄思想与他的科学研究生涯的关系时指出:“在我一生的某个阶段,我曾离开老子与庄子的世界而转入了物理学的世界,但自从我进入中年时期以来,老庄思想已经毫不含糊地又在我的心中获得了新的生命。”[15]75-76也就是说,汤川秀树与老庄哲学相遇的经历可呈现为感兴趣——离开——回归这一过程。然而,从思想实质上看,“感兴趣”是他少时对老庄哲学的朴素新鲜感;“离开”不是抛弃老庄哲学,而是兴趣重点的暂时转移,是努力学习和吸收西方文化(包括现代物理学、科学方法论和人文科学)时期;“回归”不是简单地回复,而是在艰辛的科学研究实践中,发现西方传统的科学方法论(如逻辑方法和实验方法)有其局限,便用消化了的现代物理学理论对老庄哲学重新认识、重新发掘、重新诠释,使其“获得了新的生命”。

所以,汤川秀树又就自己中年以后的情况说:“和其他物理学家不同,对我来说,长年累月吸引我,给我最深影响的是老、庄等人的思想。它虽是一种东方思想,但在我思考有关物理学问题时,它仍不知不觉地进入其中。”[18]20-21那么,老庄思想对汤川秀树从事物理学研究产生了哪些具体影响呢?

第一,关于概念的相对性思想。《老子》开卷指出:“道可道。非常道,名可名,非常名。”汤川指出,我是这样解释的:“真正的道,即自然法则,不是惯例之道,常识之理。真正的名或概念,不是常见之名、常识性概念。”“变成如此的解释,也许我是物理学家。到十七世纪伽俐略、牛顿发现新物理学的道之前,亚里士多德的物理学是‘常道’。牛顿力学确立,并被称为正确的道之时,它便成了物理学上唯一的道。‘质心’这种‘新名’,不久成了‘常名’。二十世纪的物理学是从超越‘常道’、发现新道开始的。在今天,狭义相对论、量子力学等形式的新道已成了常道,‘四维时空世界’、‘几率幅’这类奇妙之名,几乎成了‘常名’。因而必须再寻找不是常道之道,不是常名之名。如那样思考的话,二千多年前的老子话使人能获得非凡的新意。”[19]375关于老子的“道可道,非常道。名可名,非常名”,哲学史界通常认为可以言说的道,就不是恒常的道,可以称呼的名,就不是恒常的名。汤川秀树的文字解释虽与此不同,但从思想实质上来说还是与老子哲学精神相通的。如老子说:“反者道之动”,“道常无名”。(《老子》40、32章)老子认为名称或概念不是绝对的,具有相对性。自然科学就是在不断淘汰旧概念、旧理论,创造新概念、新理论中发展、前进的,因而二者确有一致性。

第二,关于整体思维。汤川秀树指出:“在老子和庄子那儿,自然界却一直占据着他们思维的中心。他们论证说,脱离了自然的人不可能是幸福的。”并由此引伸说:“对于东方人来说,自身和世界是同一事物。东方人几乎是不自觉的相信,在人和自然界之间存在着一种天然的和谐。”[15]47,37这实际上以老庄哲学为例,肯定了中国哲学的整体思维方式。老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子》25章),认为人在自然之中。庄子讲“天地与我并生,万物与我为一”,也强调个人与世界是一个整体。“天人合一”观点是中国古代哲学整体思维的集中概括,勿庸讳言,它也有忽视分析的缺点,但它不论对于观察宏观宇宙,还是对于研究微观世界,都有一定的适用性。汤川并没有由此任意抬高以老庄哲学为代表的整体思维,而贬低西方注重形式逻辑的思维方法。他作为一位态度严谨的科学家认为,只有融合东西两种思维方式,才能有助于现代科学的发展。“对科学家来说,非常明确的肯定或否定的思维方式和将各种事物联系在一起的整体思维方式自古就有,二者都需要,这里越来越变得明确。二者只有互补,才能成为科学的思维方式。”[20]11

第三,关于“天地不仁”的观点。自然科学靠人去发现和创造,也靠人去运用和推广,但社会的人是有政治倾向的。如果自然科学成果合理地使用,就会为人们带来巨大的利益和无比的幸福。反之,如将那些成果胡乱地运用,那又会给人类造成巨大的灾难和无比的痛苦。第二次世界大战中原子弹的使用就是典型一例。所以汤川又指出,从成年初期起,我就非常厌恶关于人无能的理论以及关于人应当自愿顺从自然界的想法。“然而,随着原子弹的出现,我的想法被迫再次发生了很大的变化。……我们现在不得不担忧人类会不会沉没到科学文明这种人类自造的第二个自然界中去了。老子的‘天地不仁,以万物为刍狗’的声明获得了新的威胁性的意义,如果我们把‘天地’看做包括第二自然界在内的自然界,并把‘万物’看做包括人本身在内的话。”[15]48汤川秀树在这里运用老子的哲学观点,告诫人们要正确地运用科学成果,为人类的共同利益和世界和平服务。否则,就会反遭“第二自然”的惩罚。

当然,汤川秀树对老庄哲学的把握和运用是以接受消化现代物理学理论和西方合理的逻辑方法为基础的,是在粒子物理学的艰辛研究和放眼现代世界的认真思考中的积极改造,绝不是一种简单的套用。

[1]古事记:祝词[M].日本岩波书店,1958.

[2]日本古典文学大系:第69卷[M].日本岩波书店,1964.

[3]永田广治.日本哲学史[M].北京:商务印书馆,1983.

[4]福永光司.道教与日本文化[M].日本人文书院,1982.

[5]亚洲历史研究入门:第3卷[M].日本株式会社同朋舍,1983.

[6]鲁迅.鲁迅全集:现代日本小说集:附录[M].北京:人民文学出版社,2005.

[7]夏目漱石全集:第12卷[M].日本筑摩书房,1979.

[8]夏目漱石全集:别卷[M].日本筑摩书房,1979.

[9]船山信一.日本的观念论者[M].日本英宝社.

[10]西周全集:第1卷[M].

[11]植手通有,西周,加藤弘之.日本名著:第34卷[M].日本中央公论社,1984.

[12]河野健二.中江兆民[M].日本中央公论社,1984.

[13]西田幾多郞全集:第7卷[M].

[14]西田幾多郞全集:第14卷[M].

[15]汤川秀树.创造力与直觉[M].周林东,译.上海:复旦大学出版社,1987.

[16]汤川秀树.汤川秀树著作集:第4卷[M].日本岩波书店,1989.

[17]汤川秀树著作集:第4卷[M].东京:日本岩波书店,1985.

[18]汤川秀树著作集:第7卷[M].东京:日本岩波书店,1985.

[19]汤川秀树自选集:第3卷[M].东京:朝日新闻社,1971.

[20]汤川秀树著作集:第6卷[M].东京:日本岩波书店,1989.