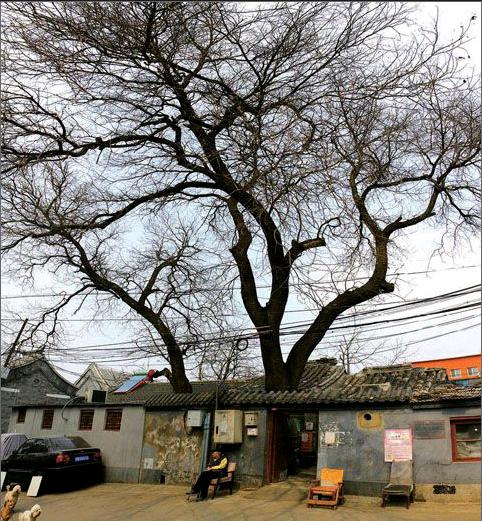

大槐树下的二先生

刘玉生

大槐树自然还是指大院儿内那棵大的国槐。此槐树龄不详,不知谁人所种。但从外观看,树冠参天,枝繁叶茂,估计至少有几百年了。我还是幼童时,那树围之粗,一个高身量的大人展臂环抱,两手也不能围拢。

一树槐花几幽香。花开时节,清风徐来,这古槐散发出阵阵沁人心脾的淡雅的香气,弥漫在空中,让人陶醉。青白色的槐花层层叠叠布满树冠,宛如堆雪。羽状的椭圆绿叶,遮挡着浓烈的阳光,形成大片绿荫——好一角宁静温馨的院落幽境。

大人在树荫下纳鞋底子、做针线活儿,谈天纳凉;孩子们弹球、欻(chua)拐、翻绳、扇元宝、拍烟盒(纸叠成的三角)……尽情玩耍嬉戏,无忧童年令人刻骨铭心。

七八月间,槐花渐渐飘落,点点淡绿点染着大院的地面。树下顽皮的男童、贪玩的丫头三五成群,抖空竹、推铁圈、跳皮筋。也有半大小子手持线笼,抖放起自制的风筝、屁帘,仰脖远眺,指指点点,欢声笑语又是另一番景象。

那时,虽说日子过得紧巴,生活捉襟见肘,可除了为吃穿挂心,少有其他欲望和烦恼。孩子们的童年却也顺应天性,无拘少束,随性合群。玩儿的花样繁多,与大自然亲近和谐。多数孩子尽管黢黑瘦弱,可身心健康阳光,身体皮实禁摔打。

老北京旧时多有国槐,有“先植槐,后安宅”之说法。国槐为过道树,因“槐”字偏旁边有鬼,人多忌讳,所以大都种在街头巷尾,院落外围。

这棵古槐生长在长方形宽敞院落的西南角。当时院落约有两个篮球场相连大小,有个七八百平方米吧。大院尽南端一溜房屋后山,只有一户人家门道坐南朝北,大槐树恰在其街门右四五米之遥的死角。

大槐树的位置俨然成了这个大院的一个中心、一个舞台。

印象颇深的姜二先生是大槐树下的常客。闲暇时,二先生常常拿一马扎,怀抱着手风琴到大树下演奏。二先生时年30岁许,身量不高,背微驼,走路两臂摆得很开,双脚也呈外八字。圆脸上戴着一副圆圆的白边眼镜,形象上虽说有些猥琐。然而,这不影响二先生文化人的声望。

通常他到大槐树下会客气地点头示意,然后放好马扎,坐西朝东落座后,就小心翼翼地打开固定琴箱的扣子,双手依次插入手风琴两侧的带子。调整好演奏姿势后,就进入状态拉将起来。嗡嗡作响的旋律会立刻吸引孩子们围拢上来。大伙儿熟悉的《我爱北京天安门》 《大海航行靠舵手》等曲调音符,会随着他晃动的身体、屈伸自若的收放及灵活十指的点弹欢快地流淌四溢。这时再看二先生,闭目凝神,完全沉浸在自己的境界里,一副非常享受、怡然自得的样子。

二先生兴致好时,会对身边的孩子提问和传授一些知识。大多的时候孩子们会直勾勾懵懂地看着他,这时他会更加起劲地进行讲解。

某日,二先生停下了演奏言道:“过去老北京人有句俗语:‘东单、西四、鼓楼前,五坛八庙颐和园。你们哪位知道北京的五坛八庙?”

记得我曾怯生生地答道:“有地坛。”

“说得对,还有呢?”

……

“听好啊,我告诉你们,有地坛,就有天坛,有日坛,也有月坛,几个了?”只见他伸出一只手,从大拇指至无名指逐渐屈至手心,“一、二、三、四,四个了。”不厌其烦地自问自答地说着。

“五坛还差一个呢?”他伸着独立小拇指的手继续说道:“还差一个,你们记住喽啊,是先农坛。”说完小拇指闭上。接着五指全部张开,翻转,手心朝外,一闪一闪的眼镜玻璃片后面鼓鼓的眼睛瞪得很大。

“五个,五坛:天、地、日、月,外加先农坛。”

接着,又见他手形一变,手已成枪状,也是八的表示,“该说八庙了。”

“八庙有太庙、奉先殿、传心殿、寿皇殿、雍和宫、堂子、文庙和历代帝王庙。太庙,在劳动人民文化宫里,是明清皇上们供奉祖先的地方;奉先殿,在故宫里,专门祭祀皇帝的祖宗;传心殿,在故宫文华殿;寿皇殿,在景山公园;雍和宫,在安定门那边;堂子古称‘国社,过去在东长安街,是祭祀土谷神的地方;文庙呢,又称孔庙,在国子监街成贤街;最后是历代帝王庙,在阜内大街。”

二先生如数家珍,说得唾沫星子四溅。我们这帮孩子如坠雾里,听得稀里糊涂。即便我很用心去记,也只记得五坛,至于八庙只记住了太庙和雍和宫,因为知道劳动人民文化宫以前叫太庙,雍和宫还是熟悉的,其他的几个庙即便现在也只有上网查询才能知晓,心里不由得感叹二先生是多么的博闻强记和诲人不倦。

而今,四坛安在,依旧是公园;唯有先农坛的神坛和一亩三分地都已不存在,原址现在是北京市育才学校的操场。至于八庙,除堂子‘国社1985年北京饭店扩建全部拆除外,其他的庙基本得以保留。

某日,姜二先生一脸怒气,摆动着双臂,快步来到了大槐树下的老地方,一猫腰就蹲在了地上。没有手风琴,甚至连时常携带的马扎也没拿。大伙儿都感到奇怪,正在诧异,忽听二先生双手扶着两膝,双眼透过镜片对着地面怒道:

“没说上两句,还想打我,啊?”

“你打,你打,你打……”说着忽然站了起来,用右手一拍自己的右腿,“你照这儿踢,你有本事就照这儿踢!”边说边指着自己的大腿外侧。“我要经不住你踢,我就不是男子汉!”接着,双手倒背,弓背在原地转起了圈儿。

“这是怎么了,他二叔这是跟谁啊?这么大火。”有人小声议论着。

“跟谁?还不是跟自个儿媳妇,瞧这样,肯定在家又受气了。他媳妇也够厉害的!”麻家二嫂子小声附和着。

“啪”二先生又拍了自己大腿一下,接着吼着:“有本事你照这儿踢……”边说边又想蹲下,话音未落,身体还未蹲实,却见二先生忽然蹦起,飞快地跑到了大树后面。

胡同口一个梳着两条短辫的苗条女人,杏眼圆睁,一手拿着一把炕笤帚,一手叉腰,莺声唤道:“姜瑞和,你跑,我让你跑,看你能跑到哪儿去?有本事你甭回来。让你去把煤末子和了,剁点煤块,你说你干不了这粗活。让大伙儿评评这理儿,难道这活儿也让我干不成?”说着已快步追了过来。二先生见状,先是一脸惊恐,围着大树兜起了圈子。旋即,已换上一副笑脸:“别,别这样,我剁还不行吗?我现在就回去剁。”说着绕过大树小跑着闪进了胡同口,姜二夫人扭头冲大伙儿一笑,手拿着炕笤帚也跟了回去。

麻家二嫂子扑哧就笑了,所有在场的人也被逗得笑逐颜开。

两个时辰不到,二先生笑呵呵地怀抱着手风琴,手提着马扎又现身在大槐树下了……

二先生和夫人在同一单位——某房管局上班。有人曾问过二先生:“二哥,你媳妇比你漂亮,比你个子高,你是怎么把她弄到手的?”

二先生诡秘地一笑,不无自豪地答道:“文化大革命人家都捞稻草,嘿!俺捞了一个漂亮媳妇。”究竟怎么捞的,别人还是无从知晓。

(编辑·麻雯)

mawen214@163.com