中国语言文化推广机构的跨文化传播策略研究

程晔

自2004年11月全球第一所孔子学院在韩国正式揭牌以来,中国在海外设立了逾千家语言文化推广分支机构,形成了全球规模的跨文化传播网络。与以往大众传媒的传统传播模式不同,语言文化推广机构急需根据自身媒介特点,摸索顺应时代变化、国际环境,符合市场规律、传播规律的科学理念,创新文化交流方式。借鉴网络传播中社交媒体的传播理念,实现从“内容提供”到“网络枢纽”的定位转变,有助于中华文化的国际传播,提高传播效率。

语言文化推广机构;跨文化交流;文化市场;社交媒体

G125A008505

进入21世纪以来,中国综合国力持续增长,经济总量跃居世界第二,经济发展成就举世瞩目。但国际社会中有一种观点认为,“中国是联合国安理会常任理事国,在世界政治中离开中国不行;中国是经济大国,在世界经济中离开中国也不行;在文化方面,情况就不一定如此了”。①这种说法并非空穴来风。目前,中国不仅在文化产品对外贸易上存在巨大逆差,而且在重量级的国际学术舞台上也很难听到中国学者的声音。本文通过对全球“文化市场”及“互联网时代”的背景分析,研究探讨提升中国语言文化传播能力的创新路径。

一、 中国语言文化推广面临的挑战与原因

2015年新年伊始, 欧洲第一所孔子学院瑞典斯德哥尔摩大学孔子学院即将关闭的新闻,再次将孔子学院推入了公众的视野。作为公共外交手段,语言文化推广机构并非中国的首创,其传播基于人际传播的文化社区结构,由语言教学入手附以交流活动,已成为跨文化传播的重要媒介和公共外交的重要组成部分。

欧洲国家语言文化推广机构的历史可以上溯到100多年前。法语联盟成立于1883年,目前在世界137个国家建有1,177所分支机构;英国文化委员会成立于1934年,其分支机构遍布100个国家;为改变二战后德国的负面印象,德国歌德学院于1951年成立,目前在94个国家开办了160个分支机构。目前,北京已有英、德、法、西、丹、日、韩等多家语言文化推广机构,面向民众每年提供数以千计的跨文化交流活动。2014年法语联盟作为“庆祝中法建交50周年”的三大机构之一,②参与举办活动800余场,仅47月就在41座大中城市举办了8大类文化活动288场;③同期德国歌德学院在中国7座大中城市举办了9大类27场文化活动;④而西班牙塞万提斯学院于6月21日开展了“西班牙语日”活动,仅当天就举办活动23场,开设多个宣传展台,提供了丰富的特色美食。参见北京塞万提斯学院网站“西班牙语日”活动日程, http://pekin.cervantes.es/cn/culture_spanish/xi_ban_ya_yu_ri.htm。

事实上,世界各国的语言文化推广机构一直都面临着种种挑战。“由于各国语言文化推广机构不可避免地与各国政府存在千丝万缕的联系,其运营不可避免地面对社会各界、国内外对其独立性的质疑……,一是国际国内社会对其运营和决策独立性的质疑,即如何淡化政府色彩和官方形象,二是在政府提供资金的背景下国内社会对公共资金使用的成本效益的质疑。”曹叠峰:《各国语言推广机构运营模式和决策机制的比较分析》,载《湖南师范大学社会科学学报》,2014年第1期,第141144页。

中国的语言文化推广机构仅用了10年时间,就完成了其他国家历经百年的建设规模,中国特色的爆发式成长,给国际社会带来的“压力”可以想见。此外,引发欧美发达国家不满的另一个原因是,这些机构已迅速成长为具有世界规模的人际传播、群体传播媒介,在各国民间搭建了交流网络。大量文化、思想、教育交流活动越过了政府层面,形成了类似互联网领域的“OTT模式”“Over The Top”的缩写,是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和传统运营商提供的通信业务不同,它仅利用运营商的网络,而服务由运营商之外的第三方提供。,实现了“中国话语”精准的“过顶传球”。

由此可见,中国语言文化推广机构的存废已不是问题的焦点,在新的外交格局下,其运营、传播方式正面临着严峻的挑战。他国百年来渐进式的发展规律,固然值得借鉴学习,但在全球一体化的大趋势下,应遵从经济规律、传播规律,创新理念,在降低各国对中华文化接受阻力的同时,实现中华文化国际传播的“弯道超车”。

二、 中国语言文化推广机构的现状及政策背景

1. 中国语言文化推广机构的现状

截至2014年年底,中国已设立了20个海外中国文化中心;在127个国家和地区开办了476所孔子学院和851个孔子课堂。2014年,海外中国文化中心开展各类文化活动超过1,000场,直接受众逾200万人次。叶飞:《2014海外中国文化中心办活动超1000场》,见中国文化传媒网, http://www.ccdy.cn/xinwen/jiaoliu/xinwen/201501/t20150109_1046983.htm。孔子学院在长年从事语言教学的同时,开展大量文化交流活动。2014年9月27日,全球120多个国家1,200多所孔子学院和课堂,共同举办首个全球“孔子学院日”活动3,900多场,参与者超过1,000万人。参见孔子学院总部/国家汉办第九届孔子学院大会资料,http://www.hanban.edu.cn。

这些活动虽然在形式内容上有所不同,但仍是以策划、加工、“推送式”的输出文化产品或给与资金支持、依靠海外分支机构自发开展活动为主。虽然一部分中华文化产品、资源因此实现了“借船出海”,但尚未实现系统化、大规模的管理运作机制。

2. 中国政府对跨文化交流的政策引导

2000年,中共十五届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十个五年计划的建议》,第一次明确提出“实施‘走出去战略,努力在利用国内外两种资源、两个市场方面有新的突破”。2005年,中共十六届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年计划的建议》,再次明确“积极拓展国际文化市场,推进中华文化走向世界”。2011年,《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》中提到:“创新对外宣传的方式方法,增强国际话语权”。2013年12月,习近平总书记在中央政治局第十二次集体学习时指出:“创新人文交流方式,综合运用大众传播、群体传播、人际传播等多种方式展示中华文化魅力”,“着力推进国际传播能力建设”。2014年5月,刘奇葆在《大力推动中华文化走向世界》的讲话中再次提出:“要坚持政府主导、企业主体、市场运作、社会参与……增强中华文化国际影响力。”

由此可见,中国的跨文化交流已从“走出去”的外宣概念逐步向国际传播能力建设转型发展,由政府主导向鼓励走市场化道路转型,“市场”与“传播”是其中两条重要的主线。

三、 跨文化交流的“市场”视角

当今社会,文化产品已成为多数国家民众重要的精神消费品,正进行着空前频繁而广域的流通、交换与消费。“中华文化”作为参与世界文化格局竞争的一种文化产品,面临着与其他文化特别是“英语文化”的激烈竞争。

1. 从“商品市场”、“思想市场”到 “文化市场”

1991年度诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学教授科斯曾于1974年发表《商品市场和思想市场》一文,从美国主流社会的市场经济角度出发,提出了可资中国借鉴的理论。在当时“宪法第一修正案”范畴下,他将“提供普通商品和服务的市场”和“演说、写作及宗教活动等”分别界定为“商品市场”(The market for goods)与“思想市场”(The market for ideas),并就政府对两个市场应采取的政策、态度加以论述。

对于将“The market for ideas”译为“思想市场”是否准确,目前尚存在争议。相对“思想”的第一个含义,即带有阶级性质、政治色彩的思维、主张,有学者认为“他(科斯)说的‘思想,是用英语中的Idea,而不是Thought、Ideology等。这就是汉语中‘思想的第二个含义:‘念头;想法。也即通常说的‘点子,这显然具有产业属性,而非意识形态属性”。朱相远:《科斯“思想市场”涵义正解》,载《北京日报》,2014年4月14日。

科斯在文中强调“思想市场”,即“知识分子从事经营的市场”。笔者认为,在当今全球化的背景下,全球“文化市场”内涵于科斯的“思想市场”。科斯论著中关于“市场规律”与“政府干预”的观点,对于中国跨文化交流具有重要的启示意义。

2. “文化市场”的核心语汇是市场规律

科斯在研究中作了深入阐述:“我不相信‘商品市场与‘思想市场之间的区分是有充分根据的。这两个市场没有根本差异。”“在制订公共政策时,我们应该采用相同的方法(approach)来对待所有的市场。”科斯认为,无论是“商品市场”还是“思想市场”,“生产者”都是出于“自利”或“自尊”追求个人、集团利益。为此,他还列举了英、美新闻界的事例予以佐证。

科斯认为,“思想市场”的产品交流、交换亦应顺应市场规律,并引用约翰·弥尔顿的话:“正确的选择就是:‘让真理和谬误争斗,谁曾听说在自由和公开的冲撞中,真理会处于劣势。”应该相信,真正为世界各国民众认可、需要和接受的中华“文化产品”,其主流一定是中国文化的精髓,让更多的文化资源参与到跨文化交流中来,直面全球“文化市场”竞争,这也是“文化自信”的体现。

市场主要通过三个杠杆来调节、配置资源,即价格、规则和竞争。中华文化要获得其他民族、国家的认同,不能仅依靠单向传播,更要调动民众的需求,提供有吸引力的文化品牌。

3. “文化市场”同样需要合理的政府干预

科斯的另一个观点是:“政府对于‘商品市场和‘思想市场的控制是同样必要的”。“有关消费者无知的问题,它常被视为政府干预‘商品市场的正当理由。很难相信,普通大众在评价众多相互竞争的有关经济和社会政策的观点时,会比在不同食品中进行选择时的处境要好。”

文化产品的“输出”与“准入”,与国家利益、主流价值观密切相关,作为具有悠久历史、多民族共生、不断创新的中华文化,更有其复杂性。“并不是说,所有市场上的公共政策都应该是一样的。每个市场的不同特征会使相同的因素在不同的市场发挥不同的作用,适当的社会安排就应随之变化。”因此应根据文化产品的价值、输出区域的特点等,佐以支持或限制措施。这非但不是谈之色变的禁区,相反是发展“文化市场”的需要。

四、 跨文化交流的“传播”视角

孔子学院、海外中国文化中心作为遍布全球、具有鲜明网络性的人际传播和群体传播媒介,与网络传播中的社交媒体(微博、微信、电子商务等)具有诸多相似性。如果抓住机会,吸收借鉴,可能取得跨越式发展。

1. 语言文化推广应符合互联网传播规律

近年来,互联网改变了各国民众信息接收与传递的方式。媒体环境正在发生着从大众传播到网络传播再到自媒体传播的深刻变化,呈现了海量信息、交互流动和主动参与的巨变。信息传播愈发活跃,个人化程度越来越高。信息流动从1(权威)到N(众个体),演变为从1(个体)到N(众个体),进而从N(众个体)到N(众个体)互动的模式。

语言文化推广机构通过语言教学、文化交流等形式增进了信息传播的交互性、情境性和参与性,使遥远的异国文化来到人们身边。相比大众传媒时代将文化作品“面向不确定个体”的广泛“推送”,语言文化推广机构的文化活动更接近受众需求,渠道更为顺畅,受众可直接参与文化的再创造,从而点对点地提高了传播效率。这与互联网、自媒体时代人们的媒体利用习惯更为契合。

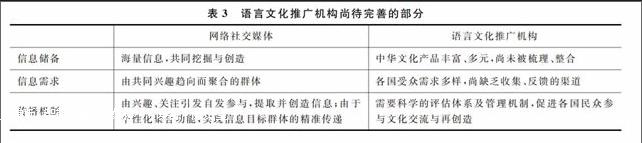

2. 语言文化推广机构与网络社交媒体的比较

语言文化推广是公共外交的重要组成部分,强调和鼓励民众的双向对话,将民众视为信息的共同创造者与传递者,与网络社交媒体有互鉴意义。

网络“商品市场”中,以“淘宝”(及下属品牌“天猫”)为代表,利用社交媒体传播理念取得了在新兴市场中的巨大成功。社交媒体研究和咨询公司Trendstream创始人汤姆·史密斯总结了社交媒体给“商品市场”带来的八大优势,即推动生产者信息透明化;提供优秀的客服渠道;提升产品质量;创造消费者真正需要的产品;消费者可自主控制与生产者之间的社交关系;消费者可无成本地接触大型生产者;生产者可自发提供有趣的资讯;消费者可主宰内容和实现互动。这些对于中华文化产品在全球“文化市场”中能否后来居上也同样必要。此外,2014年顺丰速运创新地在各地开设了“嘿客”实体经营店,尝试以网络与现实结合的方式巩固并延展自己的市场占有。实体经营店的优势在于,消费者可以更直接、直观地了解商品信息,同时也迫近消费者的商品需求,甚至提供代订、代收服务,更好地保障了网络交易与现实达成的链接。

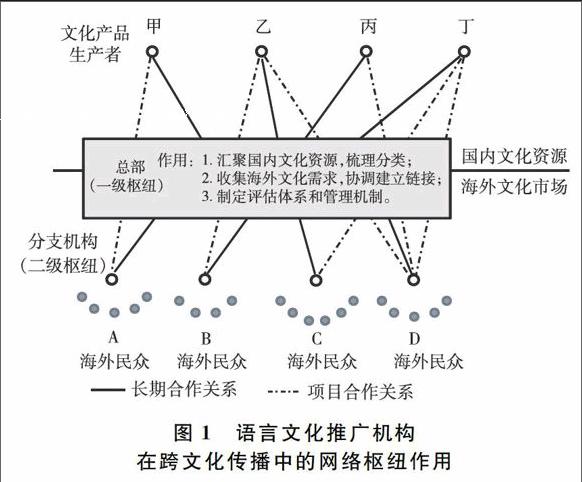

与网络“商品市场”中的电商页面、实体经营店相对应,中国的语言文化推广机构其总部和分支机构,已在短时期内高效地完成了全球网络布点,形成了在全球“文化市场”中连接中华文化产品的“生产者”和“消费者”的格局。

需要强调的是,网络电商并非贸易中的直接参与者,而是通过电商页面为“生产者”、“消费者”搭建了各取所需、沟通互动的渠道,成为众多贸易的枢纽。语言文化推广机构也应成为高效连通中国文化资源和海外民众需求的枢纽,实现从“参与文化产品生产、加工”到“传播网络枢纽”的转变,提升国际传播效率。

3. 完善跨文化传播的科学管理机制

回顾科斯关于“思想市场”的两个核心观点,即“市场规律”与“政府干预”,结合中国跨文化交流从“走出去”向国际传播的阶段升级,中国语言文化传播机构应逐步实现从“重干预、轻规律”向“重规律、轻干预”转变。注重市场规律,一方面应鼓励、调动国内国有、民营、个人海量文化资源和生产者的积极参与,形成可供选择的文化资源库;另一方面应激发、收集海外民众的文化需求,实现资源与需求的有效链接、自主互动,更好地发挥国内、国际民间两方面的能动性和创造力。

注重政府干预,应体现在制定科学的评价体系、管理机制上。一方面通过政策、资金等手段激励、助力中国文化产品在全球“文化市场”中的活跃“贸易”;另一方面发挥对文化“输出”和“准入”的闸口作用,以对人类文明发展负责的态度去粗取精。

从“内容提供”到“网络枢纽”的转变,有助于降低参与文化产品生产的资金投入。依据“需求规律”提供海外民众感兴趣的成熟产品,既可弱化官方色彩,也会降低海外民众对文化输出的抵触感,提高传播效率。同时,依据“价格规律”对中国文化产品按不同类别、等级给与不同比例的扶持,有利于保障中国主流价值观、经典文化要素的传播,减少国内舆论对政府资金投入的压力,保证传播效果。

五、 结语

民众是文化的创造者、传播者和继承者,跨文化交流的繁荣离不开各国民众的共同参与。中国的跨文化交流策略被形象地称为“走出去”、“卖出去”,但文化传播不可能止于单方向的流动。历史上有不少成功的“联姻外交”,语言文化推广机构正是肩负着为自家“女儿”备好嫁妆、搭建平台、把好关,接受“追求者”选择,将她们“嫁”出去的使命。跨文化交流也如同“联姻”一样,必将带来文化间的相互磨合、借鉴发展,最终实现共同繁荣。

当今中国语言文化推广机构应紧抓机遇,开拓中华文化“巧传播”的方式方法,才能突破长期以来“英语文化圈”占据主流的围困,提高国际话语权,助力中国成为文化大国。