重构法律解释

朱 政

(湖北民族学院 法学院,湖北 恩施 445000)

上个世纪70年代以前,法律解释学几乎就是法律方法论的代名词。围绕法律解释形成的文献汗牛充栋,法律解释学的体系也极为庞杂。然而,数百年的学术积累,并没有平息争论,甚至法律解释自身的方法论意义都受到了质疑。正如波斯纳、卢埃林等学者指出的,各种解释方法的立场相互矛盾(包括解释目标和解释范式的不同),根本无法为司法裁判提供具有操作意义的方法论指引。用拉德布鲁赫的话说,法律解释的方法需要一套“元规则”:解释方法排序的规则。

事实证明,对法律解释学来说,这是一项无法完成的任务。桑本谦教授更是表示:“各种解释方法的选择不是智识性的,而是策略性的。司法中的法律解释,从其根本看来不是一种解释,而是一种策略。”[1](P11)这是多么令人绝望的结论。我们不禁要问:法律解释何以陷入如此困境?

一、法律解释的定位

法律解释是法律方法家族的重要成员,它与其他方法一同构成了法律适用的实质内容。波兰学者卢勃列夫斯基将各种具体的方法视为司法裁判的要素(the elements of decision-making),包括:“有 效 的 规 则 (that of validity of rule,decision of validity);法 律 解 释 (that of their meaning,decision of interpretation);被证实的事实(that of the facts held proven,decision of evidence);恰 当 的 论 证 (that of legal consequences appropriate to the proven facts,decision of choice of consequences)”[2](P11),并称其为“片段性决定”(fractional decisions)。这形象地说明包括法律解释在内的各种方法,旨在完成有限的任务。从法律适用整体来看,某一方法(如法律解释)的单独运用类似于盲人摸象,只能获得“碎片化”的局部结论。

国内学界提出过更多的方法——法律发现、法律推理、法律解释、法律判断、法律论证、法律思维、法律拟制、利益衡量、漏洞补充等等。同样,现在的问题是:其一,法律解释是基础性的、相对独立的方法吗?其二,如果对第一个问题给予肯定,那么法律解释与其他方法的关系如何?它们之间有重叠吗?其三,法律解释内部的争论如何平息。譬如说,以下几个主题仍然长久的处在争论之中:其一,在一份冗长而又标准混乱的解释方法清单中,哪些堪称真正的解释方法:文义解释、上下文解释、体系解释、历史解释、法意解释、目的解释、社会学解释、比较解释、扩张解释、限缩解释,等等;其二,法律解释的目标:主观与客观之争;其三,法律解释的范式:本体与方法之争;其四,法律解释权界碑:立法与司法之争。

显而易见,在不同理论体系中,法律解释的意义以及对于法律适用的重要程度有着巨大的差别,这自然导致了中外学者对上述提问非常不同的回答。而在笔者看来,只有通过法律方法的体系化整理,才有望评析各种理论解说的优与劣,还法律解释一个合理的定位。

二、法律方法的体系

陈金钊教授指出,法律方法的体系有着不同的表达,至少有三条路径:其一,以法律发现建构法律方法体系;其二,以法律解释作为法律方法的体系;其三,以法律推理为最高方法的概念,用推理涵盖所有方法。陈教授主张“在发现的逻辑下建构体系”,“这就是以法律发现作为司法首要使用的方法,以法律推理为最后要使用的方法。中间的包括法律解释、法律论证、利益衡量(价值衡量),漏洞补充、法律分析等方法。”[3](P191)

在笔者看来,第二条路径不仅无助于澄清法律解释的困境,甚至本身就是造成混乱的原因。以解释的名义进行名目繁多的方法分类,事实上将其他方法纳入了解释之中。另一方面,第一与第三条路径,似乎非常相似,为何陈教授更看重前者呢?究其缘由,是因为“在发现的逻辑下建构体系”,“强调了发现的逻辑,而否定了司法中的创造。”[3](P186)这与 其 重 视 形 式 法 治 的 一 贯 主 张 相契合。

显然,法律方法体系的建构难言“中立”,背后必然潜藏着人们对法律适用的基本看法。用卢勃列夫斯基的话说,“裁判理念(ideology of the judicial decision)澄清了和最终证成了法院应该如何适用法律。它定义了法院适用法律的总体方向和态度。”[2](P266)它大致可分为三类:严格裁判理念(ideology of the bound judicial decision),自由裁判理念(ideology of the free judicial decision),兼顾合法性和合理性的裁判理念(ideology of the legal and rational judicial decision)。

作为法律方法体系的宏观层面,裁判理念从根本上决定了法律解释多大程度上可以超越文义,究竟应当服从立法者抑或是主张创造,以及人们对法律解释权(能动)的承认与宽容。这使得我们无法在一个抽象语境中进行讨论。反过来讲,笼统地说法律解释并非方法,这种观点不堪一驳。为了行文进一步展开,笔者选择在“兼顾合法性和合理性的裁判理念”①下重构法律解释,这当然包含了我们对中国司法的理解和美好期望。

在裁判理念的观照下,还需要将各类具体的方法纳入一个理论框架予以说明。如此,必须面对法律方法论研究的两个基本路径(basic approaches):描述性的和规范性的。一方面,从描述性维度,以案例为对象形成“决定模式”(decisional models),对法律适用的操作过程进行整理。另一方面,规范性维度要求为法律适用提供评判的准据。也就是说,要求对法律适用进行内部评价(internal evaluation)和外部评价(external evaluation)。所谓内部评价是指从法律体系内部展开,强调司法裁判与法律规范的一致性(consisitency);而外部评价则以法外的价值体系(axiological systems)为视角,关注司法裁判的政治功能、道德评价和工具性价值等诸多方面。[2](P62~64)当然,这种评价离不开裁判“理念”给定的“坐标”。总之,重构法律解释需要同时在描述性维度上予以说明,在规范性维度上澄清其作用。

基于此,笔者更倾向于以法律推理为核心,建构法律方法体系。之所以如此,首先,法律推理非常适合描述法律适用的过程。在亚里士多德传统中,推理被分为四类:证明的推理、论辩的推理、争执的推理和只适合于特殊学科前提出发的错误推理。法律推理主要是论辩的推理,即从一些能使得多数人接受的意见出发的推理。这样,法律推理能够以法庭辩论为原型,复现从推理起点到结论的导出过程,亦即通过法官、诉讼参与人以及社会大众的论辩,形成推理的前提集——事实集与规范集,并最终得出结论。其次,法律推理能够很好的解说“通过论证的适用”,深化法庭辩论中“争点”的描述(当然包括关于解释的争议)。正如阿列克西所言,“每个适用性商谈必然包含一个证立性商谈(适用性商谈的结果依赖于证立性商谈),这一事实禁止我们将适用性商谈与证立性商谈视为两种独立的商谈形式来相互对立。”[4](P62)质言之,法律推理正是经过诸多局部“论辩”,将经过论证的、获得共同认可的(可能是暂时的)结论,添加进推理前提集的过程。进而,对法律解释的描述加入了论辩的内容,并将法律解释与其背后的实质性依据(理由)紧密的联系在一起。第三,从规范性维度来看,通过推理链条的重构,法律推理更容易得到验证和评估,完成内部评价和外部评价。可以利用现代非形式逻辑的图解技术,将论述链条予以清晰化,并弥补其中隐含的论述。从推理的结构来看,法律解释是从推理大、小前提跳跃(jump)——非演绎的——向结论之中,对规范前提的改变,或插入的一类前提,由此使得推理成立。以文义解释为例,由(1)规范R和(2)语用规则W,就得出“通过 W对R的解释”的规范R’:(2’)(x)(Mx→ ORx)。佩岑尼克称其为法律内部的转换,当从一组包括法源文词的陈述到得出有关某种规范的解释的结论,就完成了法律解释的跳越(legal interpretative jump)。因而可以说,法律解释是完成“跳跃”的一种方式;从论证的角度来说,它是诸多论证图示中的一种。在阿列克西那里,仅就论证形式而言,它并没有特别之处。法律解释之所以地位显赫,其原因在于:与其他论证形式相比较,它是一种“权威性论述”。不难看出,通过法律推理论述链条的重构,法律解释在规范性研究的视角下,同样得到了很好的说明。

三、法律解释的方法论意义

一如上述,将法律解释置于法律推理的框架下,使得其加入了“论辩”的维度,这恰恰肯认了法律解释相对独立的方法地位,同时也理顺了法律解释与其他方法(尤其是法律论证)的关系。

人们之所以普遍认为法律解释是一种独立的方法,是因为它在文字载体出现歧义的情况下,指引人们寻找、阐释和争论法规范的意义。因而,解释方法能够给予人们法律思维一个定向的指引。而这种指引,某种程度上只有结合关于法律解释的论辩,才能得到更好的解说。因为,第一,法律解释出现于分歧之处,无争议则无须解释,径直贯彻执行即可。第二,针对异议,提出不同的解释,其背后须有依据(理由)。如据阿列克西的分析,语义学解释要给出语用规则W,发生学解释要给出立法者意图R,目的论解释要给出追求目标Z,等等。从根本上说,“解释的最高任务是深层次的考证”[5](P9),是对部分遗失、毁损的法律,依据文本的“有机整体性”原则,恢复原貌的过程。据此,无法提出直接依据(理由)的——如扩张、限缩解释,不构成解释的方法;历史(法意)解释和目的解释,涉及解释目标主客之争,有必要重新规划。这是后话了。第三,在论辩中,由于各解释方法依赖不同类型的依据(理由),仅有形式上的刻画就显得不够用。这要求,将法律解释的依据(理由)转化为相关的“证据”。正如沃尔顿所言,“解释的合理性是在对话篇和对话语境基础上根据证据来评价的。”[6](P198)因而,各种法律解释的方法,应当开发出相应的对话类型和证据目录。下文我们将看到,这大大拓展了法律解释方法在司法实践中的可用性。

不难看出,法律解释的意蕴在于引导人们寻找重构法律的“证据”,以及围绕这些“证据”展开辩论。当然,“这种解释是趋向非决定性的。它们可能是合理的,也可能是不合理的。”[6](P197~198)梁慧星教授在《裁判的方法》中列举过一个有趣的例子,江平、魏振瀛、王卫国和梁慧星四名法学家对《民法通则》第138条关于诉讼时效的解释发生了分歧,即在诉讼时效过后债务人表示自愿履行而未履行,债权人向法院起诉要求判决债务人履行,法院是否依据第138条支持债权人的主张?梁慧星和魏振瀛教授主张可以依据第138条,江平和王卫国教授则认为不能依据该条。其争论焦点在于,如何解释“当事人自愿履行的”这一句话。[7](P83~86)争论的结果,这里不多谈。举这个例子是想说,在法律解释的问题上,没有人能够垄断“真理”,甚至参与《民法通则》立法的江平教授也不能断言他的解释一定优于其他人。正如帕特森所言:“服从规则从本性上讲是主体间性的,由于同样的原因,解释也是必须这样。解释作为一种规范性活动的思想要求解释的过程是一个实践过程,而不是与自己的私人交谈。”[8](P133)

法律解释的分歧,最终需要通过法律论证予以消解,本质上是对各解释方案背后的实质性理由进行权衡。在这个意义上,卢勃列夫斯基提出了“操作解释”(operative interpretation)的概念。“‘操作解释’被嵌入法律论证,而作为一种实践推理的形 式,目 的 是 对 法 律 裁 决 的 证 立。”[9](P21)因此,这里的法律解释,毋宁说是论证图式(argument schemes),旨在为某种主张进行辩护。其特殊性端在于,它具有法教义学的属性,是一种权威性论述。阿尔尼奥适切地指出:“法教义学旨在澄清有效法规范的内容和对其展开系统性重述。根据这些任务,它被认为是具有双重功能的法律实践:解释和体系化。”[10](P75)因而,作为法教义学方法的法律解释,本身就具有法律科学的实践品格。法律解释之所以长久以来被看作法律方法的主干部分,端在于近代以降人们将法律作为“宗教教义”看待。

在法律推理之下对法律解释进行重构,也就是主张将法律解释的多值选项交给程序性的“法律论辩”进行筛选。譬如,历史解释就要提出立法资料作为“证据”,有必要时还要询问参加立法的人员,随之转向探究型对话以求“真”——何为立法原意?上文江平教授作为参与立法的法学家,对《民法通则》第138条的意见,即转化为历史解释的相关“证人证言”。再譬如,社会学解释就要提出解释结果对社会影响的预测,这也意味着各方可能对社会调查的诸多细节展开争论——调查的中立性、方法、目标人群、数据处理,等等。

四、应当做“减法”的解释方法

将法律解释定位于面对个案事实释放(多种可能的)法规范的意义,从根本上说是放低了人们对它的期待。而在笔者看来,随着法律方法体系的完善,还可以进一步对法律解释做“减法”的处理。

具体来说,首先,法律解释应当放弃对法律适用的“正确性担保”。人们之所以渴望在各种解释方法之间,排定适用的顺序,其根本原因在于,认为通过法律解释就能够获得“正确”——公正的、正义的、合理的、可接受的——的结果。然而,可以肯定地说,法律解释无法独自完成这一任务。法律解释“原本就不是为寻求正确答案而来的,法律解释只是为法律论证提供了命题,命题本身的正确与否不是靠命题来完成的,它只能通过法律论证的方法来加以解决。通过法律论证,法官们可以进行比较与鉴别,从各种解释结果中找出最好的答案。”[11](P171)在这个意义上,笔者同意凯尔森的意见,即“若‘解释’之要务在于发现待适用规范之意义,则其结果便只能是确定解释对象所代表之框架,并认知框架内之多种可能。”[12](P99)而在“框架秩序”内,法律解释的某种可能与另一种可能相比,分辨优劣并不是解释之任务。

其次,根据法律解释的基线——文义,设定解释方法运用的限度。哈特曾主张根据法律规则核心地带(core)和开放性结构(open texture),区分疑难案件与简单案件。德沃金的批判,证明这一方案并不能获得成功。然而,仅就法律解释来说,语义学标准依然非常有用。在佩岑尼克看来,文义解释(literal interpretation)涵盖了规则语义学上的核心地带以及外围的不确定的部分,这与哈特的主张基本一致;限缩解释(restrictive interpretation),则将范围限制在无可争议的核心地带,排除了不确定的部分;目的性限缩(reduction),则是在核心地带又做了一次限缩,它是基于目的论的实质性考量,排除了在语义学上毫无争议的某些部分;扩张解释(extensive interpretation),是在文义解释的基线上向外延伸,其限度已经发挥到语义基线的极致,有时候甚至已经踏入了造法的领地;造法(creation of a more general new norm)显然已经不属于解释的范畴,它超出了规则不确定的部分,属于语义所不及之处。[13](P317~318)虽然,这种区分是模糊的、弹性的,但依然能够说明,法律解释是在法秩序框架内对法律意义的释放,它不是造法,即便扩张解释与造法有时只有一纸之隔,仍不能将其混同。

在笔者看来,不妨将扩张解释统统归为造法。虽然,这种主张有莽撞之嫌,但考虑到在法律推理框架下,法律原则的适用和类比推理②完全能够处理规则漏洞,法官造法已经有足够的“途径”,法律解释完全可以退出这一极具争议的地带。也就是说,当尝试解释方法,得出远离文义结果之时,或许更明智的选择是:干脆放弃通过解释来推进法律推理(连接论述链条),避免“节外生枝”。可以说,这进一步限定了法律解释运用的范围,将关于法律解释的“争议”限缩在文义范围内有限的几个选项之中。

再次,化繁就简,重新规划解释方法。一如上述,现有的法律解释方法清单,既冗长又混乱。我们需要基于做“减法”的思路,重新清理。标准应设定为,解释方法需有直接的依据(理由),并能够转化成可供“法律论辩”的相关证据。简单地说,笔者认为有以下几类解释的方法:一是文义解释的方法:普通文义解释、专门含义解释;二是体系解释的方法:上下文解释、法体系解释(包括在判例为正式法源的法律体系中,根据判例的解释);三是历史解释的方法(法意解释);四是目的解释的方法;五是社会学解释的方法。其他的所谓的解释方法,要么可以融入上述基本的解释方法之中,要么根本就不能算作真正的解释方法。譬如,比较解释的方法,在某一法律体系内部的比较解释其实就是体系解释的方法;而跨法域的比较解释,因其脱离了特定法律体系的“框架秩序”,不构成解释方法,只具有理论研究的意义。

在我们看来,法律解释主要是面向法律规则的,是对规则的阐明。一方面,一般来说文字载体的法律规则具有有限的意义范围,法律解释能够从文义、上下文(体系)、立法史资料、法的目的等素材中找到解释的依据,形成可供选择的几个选项(很难想象最终会出现数十种或更多的解释结果,若果真如此,那么很可能是立法技术出了大问题)。另一方面,规则漏洞完全能够通过其他方法进行补充,无需强解释之所难。一言以蔽之,法律解释在有限的意义上可以看作一种智识性的认知活动,旨在面对个案释放法律规范的意义,它不能无中生有,更不应该成为波斯纳所言的“变色龙”。

五、法律解释的规则

尽管法律解释学已经取得了相当的成就,但是实务界的同仁常常仍旧不以为然。归根到底,解释方法庞杂,司法实践中难以把握。因而可以说,解释方法不仅需要在法律方法体系中找准定位,还需要重视整理“解释规则”以增强实践的可操作性——“把复杂的解释理论转化为简约的解释规则”。“简约的法律解释规则代表了‘学了容易懂,懂了就能用’的方法。”[14](P105)

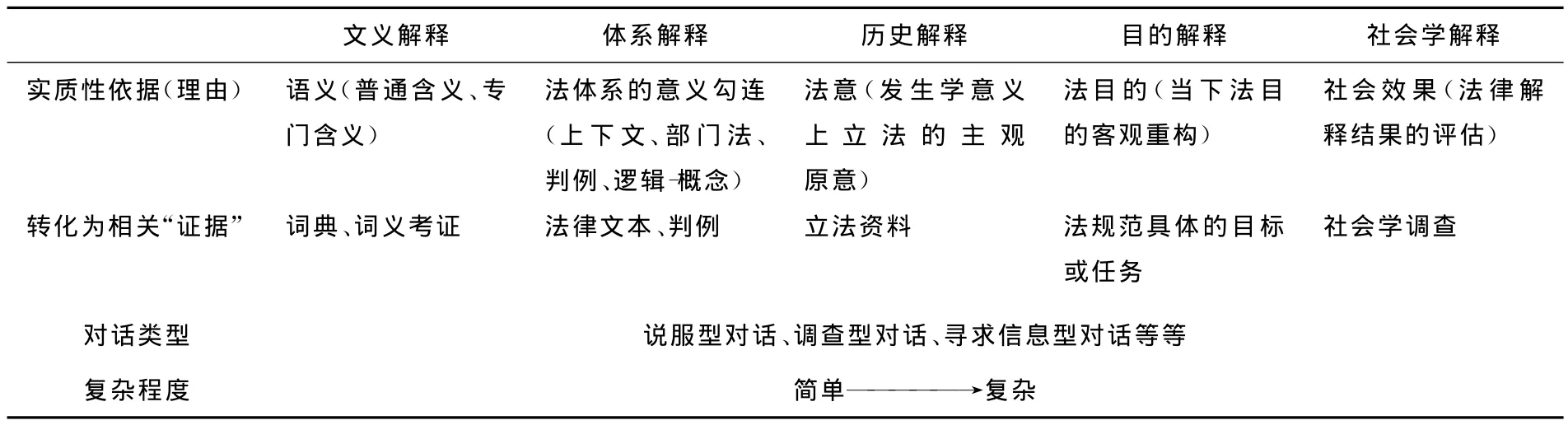

在本文的理论脉络中,解释方法已经做了“减法”的处理,这使得相应的解释规则更容易把握。概括地说,第一,“节约”规则。虽然,法律解释的元规则(排序规则)从根本上是不必要的,但在解决解释冲突上,某一方(诉讼参与人或法官)试图运用法律解释方法摸索法规范的意义,仍应当遵循“经济”的节约规则——亦即简单的解释方法奏效之时,无需寻求复杂的解释方法。也就是说,解释方法的运用可以依据由简入繁的原则,从文义解释开始,经由体系解释到历史解释,到目的解释,最后运用社会学解释。第二,“无争议无解释”规则。从法律适用的过程来说,没有出现关于法律文本(词语)的争议,则无需解释。换句话说,并非每一次法律适用都需要解释。第三,“明确依据”规则。一如上述,有无直接的依据(理由),是我们清理法律解释方法的标准。同样,它也是规划“节约规则”的依据。更重要的是,据此有望开发出关于法律解释的对话类型和证据目录。(见表1)

不难看出,将解释方法与其背后的实质性依据(理由)相结合,并最终追溯到有形的相关“证据”,很大程度上消解了法律解释的范式之争(本体与方法之争)、解释目标的主客之争。当然,从根本上讲,是将法律解释的争论分解,化约为解释方法背后清晰可辨的实质性依据(理由);而对于解释的多值选项,则提交给程序性的法律论辩做出最终的选择,亦即在相应的对话中,遵守论辩规则,寻求信息、排除谬误和互相说服。最终,法官通过权衡各方理由的分量,给出结论。如果,权衡出现僵持状态(stalemate situations),则只能求助于法官的自由裁量权。这也说明,法律解释同样不存在“唯一正解”。

表1 法律解释方法

在上述三项“解释规则”的指引下,我们还能够继续挖掘各解释方法的“二阶规则”——文义解释的规则、体系解释的规则、历史解释的规则、目的解释的规则和社会学解释的规则,形成更加完整的规则体系。可以想见,这将大大增强法律解释方法的可操作性,更大程度上满足司法实践的真实需要。篇幅所限,这一问题,只有留待另文讨论了。

注 释:

①兼顾合法性和合理性的裁判理念具有“中庸”的特征,它一方面避免脱离法律展开司法的“非理性的谬见”(irrationalistic fallacy),另一方面避免形式逻辑僵化运用的“过度理性谬误”(ultra-rationalistic fallacy)。换句话说,它既接受了严格裁判理念的合法性要求,同时又同意自由裁判理念关于司法裁判过程的经验性描述,承认其复杂性,尤其承认司法裁判中包含不可回避的价值判断。最终,合法性以形式合法性来对待,即接受与法律规范具有一致性的裁判结果;合理性被定义为裁判结果具有好的理由所适当证成。

②阿列克西将类比与涵摄、权衡并列,作为三种法律适用基本形式之一。类比推理主要用来应对规则漏洞的情形。它是从规则阙如处出发的,通过刻画待决案件与经典案例或者类比规则的相似性,间接从法律规则出发的法律推理。参见:Robert Alexy,Two or Three?[EB/OL].http://www.steiner-verlag.de/uploads/tx_crondavtitel/datei-datei/9783515096089_p.pdf,2012-08-28。

[1]桑本谦.法律解释的困境[J].法学研究,2004,(5).

[2]Jerzy Wróblewski.The Judicial Application of Law[M].Boston:Kluwer Academic Publishers,1992.

[3]陈金钊,等.法律方法论研究[M].济南:山东人民出版社,2010.

[4][德]阿列克西.朱 光,雷 磊,译.法·理性·商谈:法哲学研究[M].北京:中国法制出版社,2011.

[5][德]萨维尼,格 林.杨代雄,译.萨维尼法学方法论讲义与格林笔记[M].北京:法律出版社,2008.

[6][加]沃尔顿.梁庆寅,熊明辉,等,译.法律论证与证据[M].北京:中国政法大学出版社,2010.

[7]梁慧星.裁判的方法[M].北京:法律出版社,2003.

[8][美]帕特森.陈 锐,译.法律与真理[M].北京:中国法制出版社,2007.

[9]Mac Cormik,D Neil and Summers,Robert S(eds.).Interpreting Statutes,A Comparative Study[M].Aldershot:Dortmouth Publishing Company Limited,1991.

[10]Aulis Aarnio.Reason and Authority[M].Dartmouth:Dartmouth Publishing Company Limited,1997.

[11]陈金钊.法律方法引论[A].法律方法(第2卷)[C].济南:山东人民出版社,2003.

[12][奥]凯尔森.张书友,译.纯粹法理论[M].北京:中国法制出版社,2008.

[13]Aleksander Peczenik.Law and Reason[M].Spinger,2008.

[14]陈金钊.法律解释规则及其运用研究(上)——法律解释规则的含义与问题意识[J].政法论丛,2013,(3).