“从气论治”针刺法治疗肝胃不和型慢性胃炎疗效观察

张文彩,谢辉

(郴州市第一人民医院,郴州 423000)

慢性胃炎是指由任何病因引起的胃黏膜慢性炎症,幽门螺杆菌感染是慢性胃炎最主要的病因,大多数慢性胃炎患者无任何症状,有症状者主要表现为非特异性的消化不良,如上腹不适、钝痛、饱胀、烧灼痛等,此外也可有食欲不振、反酸、恶心、嗳气等症状。慢性胃炎的发病率随年龄的增加而升高。肝胃不和型慢性胃炎是临床上高发的临床证型之一,其病机根本为肝失疏泄、胃失和降、气机升降失常。“从气论治”的本质是以治气为主,调畅气机,故笔者采用“从气论治”针刺法治疗肝胃不和型慢性胃炎患者40例,并与药物治疗40例和假针刺治疗40例相比较,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

120例肝胃不和型慢性胃炎患者均为我院门诊患者,按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者分为A组、B组和C组,每组40例。A组中男18例,女22例;年龄最小24岁,最大68岁,平均(41±8)岁;病程最短1个月,最长21年,平均(39.48±13.36)个月。B组中男23例,女17例;年龄最小21岁,最大67岁,平均(41±5)岁;病程最短 2个月,最长 30年,平均(47.22±11.07)个月。C组中男19例,女21例;年龄最小29岁,最大59岁,平均(37±7)岁;病程最短1年,最长27年,平均(42.37±8.52)个月。3组患者性别、年龄及病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

西医诊断标准参照《内科学》[1]中相关标准。中医辨证标准参照《慢性胃炎的中西医结合诊治方案》[2]中肝胃不和型的诊断标准。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②签署知情同意书。

2 治疗方法

2.1 A组

取中脘、内关、足三里、太冲、肝俞穴。常规消毒后,采用0.30 mm×40 mm毫针进行针刺,行捻转提插平补平泻手法,使患者有酸麻、胀重的得气感后留针30 min。每日1次,共治疗4星期。

2.2 B组

口服奥美拉唑肠溶片20 mg,每日2次;铝碳酸镁片 0.5 g,每日 3次;枸橼酸莫沙必利片 5 mg,每日 3次。药物治疗共治疗4星期。

2.3 C组

取中脘、内关、足三里、太冲、肝俞等穴旁开1 cm处进针,针刺方法及疗程同A组。

3 治疗效果

3.1 疗效标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[3]中相关标准。

显效:腹痛及腹胀等临床症状与体征完全消失,经胃镜检查发现胃黏膜充血水肿等现象消失。

有效:上述临床症状明显减少,胃镜检查显示胃黏膜情况得到好转。

无效:上述临床症状未消失,且经胃镜检查无改变。

3.2 统计学方法

采用 SPSS17.0统计软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;计数资料采用卡方检验,临床等级资料比较采用非参数检验法检验。

3.3 治疗结果

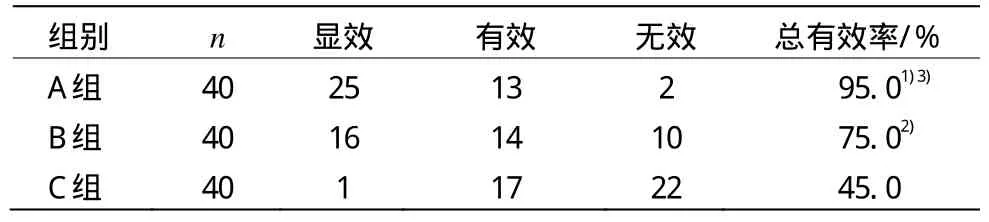

由表1可见,A组总有效率为95.0%,B组为75.0%,C组为45.0%,A组和B组总有效率与C组比较,差异具有统计学意义(P<0.01,P<0.05)。A组总有效率与B组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 3组临床疗效比较 (n)

4 讨论

慢性胃炎属中医学“痞证”“胃痛”“嘈杂”等范畴,目前临床上慢性胃炎多因长期情志不遂、思虑过度、饮食不节、生活压力过大等导致肝气郁结,脾胃失和,其病机的关键是胃失和降,久则湿热、痰浊、瘀血内阻,气机升降失常,久病致虚。临床上患者多表现为本虚标实之证。在高生活压力、高社会竞争环境下,肝胃不和型慢性胃炎是目前临床上发病率较多的临床证型之一。目前临床上西医治疗多使用抑酸剂、抗幽门螺杆菌治疗、胃黏膜保护剂、促胃肠动力剂及助消化药等[2]。临床上慢性胃炎患者大部分伴有幽门螺杆菌的感染,因幽门螺杆菌感染率高,抗幽门螺杆菌治疗根除率低,根除幽门螺杆菌后临床症状不能明显改善,且易复发,权衡利弊,故临床上根除幽门螺杆菌治疗只适用于部分患者。故目前临床上大多数使用西药治疗的患者,可以改善部分症状,但慢性胃炎持续存在,在一定的因素刺激下,病情反复,迁延不愈。

目前临床上已有诸多报道证明针灸治疗慢性胃炎有效。现代医学研究认为针灸对胃黏膜有保护及促进修复的作用。彭娜等[4]在理论上推断,认为针灸能诱导热休克蛋白的产生,从而保护胃黏膜。洪金标等[5]在此基础上做了进一步研究,认为针灸后的人体血浆能抑制 GES-1细胞凋亡。杨宗保等[6]认为艾灸可调节胃黏膜损伤模型大鼠多种相关信号蛋白质的差异表达,能刺激胃黏膜细胞中磷脂酶 Cγ-1的活化[7],从而促进其胃黏膜损伤修复。张栋等[8]通过对照研究,证实电针可改善并促进大鼠缺血再灌注胃的血流供应。

临床上“从气论治”治疗胃病亦有报道,白家温等[9]认为从气论治慢性胃病,治疗关键是使胃气通降。有学者[10]认为胃脘痛的本质是气机失调,治疗上宜调肝气,健脾气。“从气论治”针刺法治疗肝胃不和型慢性胃炎是笔者长期临床经验的总结。《素问·举痛论》中有“百病生于气也”的论述。针刺调气的理论在《黄帝内经》中有颇多论述,《灵枢·终始》:“凡刺之道,气调而止。”仲强惟等[11]在理论上也验证了针灸调气的有效性。肝胃不和型慢性胃炎“从气论治”的关键是治气为主,通过针灸过程的得气、行气及调气,达到气顺则病除的功效。本研究结果显示,A组总有效率优于B组和C组(P<0.05,P<0.01),提示“从气论治”针刺法是一种治疗肝胃不和型慢性胃炎的有效方法,值得深入研究。

[1]王吉耀.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2008:417.

[2]中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会(2003重庆).慢性胃炎的中西医结合诊治方案[J].现代消化及介入诊疗,2005,10(3):181-184.

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.

[4]彭娜,常小荣,易受乡.针灸保护胃黏膜与热休克蛋白的关系[J].中国临床康复,2005,9(47):102-104.

[5]洪金标,易受乡,黄芸,等.艾灸血浆对离体人胃黏膜上皮细胞损伤的保护作用及其线粒体细胞凋亡通路机制[J].针刺研究,2011,36(3):157-163.

[6]杨宗保,王晨光,龚安,等.艾灸对大鼠胃黏膜损伤修复相关细胞信号蛋白质的影响[J].中医杂志,2013,54(22):1945-1948.

[7]杨宗保,严洁,邹晓平,等.针刺血清对胃溃疡大鼠胃黏膜细胞磷脂酶 Cγ-1活性的影响[J].世界华人消化杂志,2006,14(10):985-988.

[8]张栋,李顺月,马惠敏,等.电针对胃缺血再灌注影响的激光血流成像方法研究[J].中国针灸,2007,27(11):833-838.

[9]白家温,杜雪方.慢性胃病的从气论治[J].时珍国医国药,2007,18(4):953-954.

[10]张智伟,周雨.王京奇从气论治胃脘痛经验[J].河南中医,2012,32(11):1442-1443.

[11]仲强惟.针灸调气与气的运动[J].天津中医学院学报,2003,22(1):39.