醒脑开窍针法配合雷火灸治疗椎基底动脉供血不足疗效观察

方芳,陈秀华,石尧,薛道金,郭丽

(1.广州中医药大学,广州 510120;2.广东省中医院,广州 510120)

椎基底动脉供血不足(vertebrobasilar ischemia,VBI)是临床内科常见病之一。由于小脑及脑干依靠椎基底动脉的供血,当椎基动脉发生病变时,脑部血流不畅,供血不足,以阵发性眩晕为主要特征[1-4]。目前临床报道颇多,但多采用口服中西药、推拿、理疗等多种方法治疗[5-8],临床未曾见有关采用醒脑开窍针法配合雷火灸治疗的报道。近年来,笔者采用醒脑开窍针法配合雷火灸治疗VBI患者26例,并与药物治疗29例相比较,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

55例VBI患者均为我院门诊患者,按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组 26例和对照组29例。治疗组中男9例,女l7例;年龄最小50岁,最大70岁,平均60岁;病程最短13个月,最长23个月,平均(18.05±5.08)个月。对照组中男11例,女18例;年龄最小53岁,最大68岁,平均60岁;病程最短13个月,最长20个月,平均(16.43±3.64)个月。两组患者年龄、性别及病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照《现代神经病学》[9]中眩晕的诊断标准。①年龄40岁以上;②慢性病逐渐加重,或急性起病,或反复发作;③有脑动脉硬化或颈椎病史;④发作性、体位性眩晕,可伴恶心呕吐、耳鸣、听力下降、视物不清、复视或突感上肢麻痛、持物落地;⑤体征表现为眼震、共济失调、构音障碍、病侧面部及对侧肌体痛觉减退或消失,或旋颈试验阳性;⑥颈椎 X线摄片或颈椎 CT示颈椎肥大性改变或椎间孔狭窄,经颅多谱勒(TCD)示VBI;⑦排除其他疾病所致眩晕。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②签署知情同意书。

1.4 排除标准[10]

①由脑肿瘤、脑外伤、脑梗死、脑出血等引起的眩晕患者;②因其他原因治疗期间退出未能坚持治疗者;③精神异常者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 针刺治疗

取翳风、完骨、风池。常规消毒后,采用长25 mm毫针进行针刺,翳风直刺 0.5~0.8寸,完骨直刺0.5~0.8寸,风池直刺0.5~0.8寸,行小幅度高频率捻转补法1 min,捻转频率为140~160次/min,留针20 min。每日1次,6次为1个疗程,共治疗2个疗程,疗程间休息1 d。

2.1.2 雷火灸

取风池、百会。选取2根雷火灸条同时操作,灸条距离皮肤 3 cm,施行温和灸,采用横行、纵向旋转,从上到下,从左到右,依次行补法 60次,每 1O次按揉皮肤1次,使患者局部有温热感而无灼痛为宜,至皮肤发红、深部组织发热为度,共治疗20 min。每日1次,6次为1个疗程,共治疗2个疗程,疗程间休息1 d。若因施灸时间过长,患者皮肤出现发黑现象,需告知患者停灸后会逐渐自然减退。

2.2 对照组

口服养血清脑颗粒,每次1袋,每日3次,连续服用2星期后观察疗效。

3 治疗效果

3.1 观察指标

两组分别采用德国产 TC4040多普勒脑血流超声检测仪(TCD)观察治疗前后椎基底动脉的血流变化,包括椎动脉和基底动脉收缩期末峰流速(VS)和舒张期末峰流速(VD)。

3.2 疗效标准

参照《现代神经病学》[11]中VBI的疗效判定标准对临床疗效进行判定。

痊愈:眩晕等临床症状完全缓解消失。

显效:眩晕、恶心等症状减轻,不影响正常工作与生活。

有效:眩晕等症状减轻,但伴有景物旋转感,影响正常工作与生活。

无效:眩晕等症状完全没有改善甚至加重。

3.3 统计学方法

采用SPSS17.0统计软件进行相关数据分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;计数资料采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

治疗组愈显率和总有效率分别为61.5%和96.2%,对照组分别为34.5%和89.7%,两组比较差异均具有统计学意义(P<0.01,P<0.05)。详见表1。

表1 两组临床疗效比较 (n)

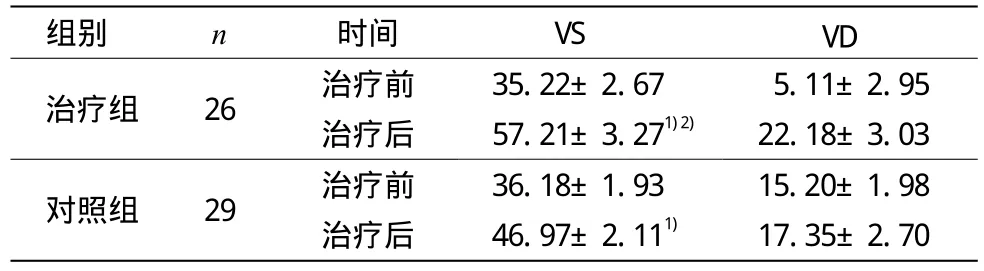

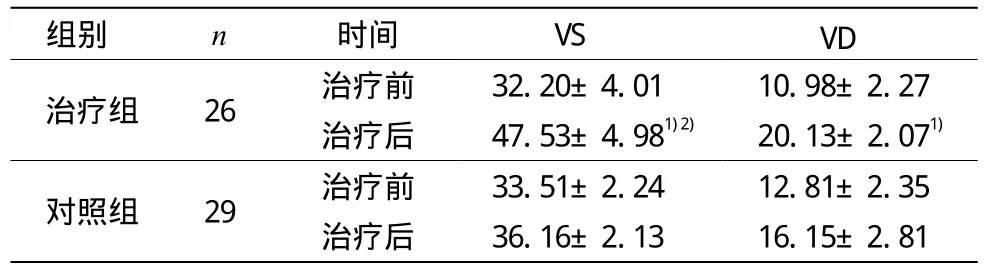

3.4.2 两组治疗前后各项血流速度比较

两组治疗前椎动脉和基底动脉VS和VD比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗组治疗后椎动脉VS、VD及基底动脉VS与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。对照组治疗后基底动脉VS与同组治疗前比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后椎动脉和基底动脉VS与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后椎动脉和基底动脉VD与对照组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表2、3。

表2 两组治疗前后基底动脉血流速度比较(±s,cm/s)

表2 两组治疗前后基底动脉血流速度比较(±s,cm/s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 n 时间 VS VD治疗组 26 治疗前 35.22±2.67 5.11±2.95治疗后 57.21±3.271)2) 22.18±3.03对照组 29 治疗前 36.18±1.93 15.20±1.98治疗后 46.97±2.111) 17.35±2.70

表3 两组治疗前后椎动脉血流速度比较 (±s,cm/s)

表3 两组治疗前后椎动脉血流速度比较 (±s,cm/s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 n 时间 VS VD治疗组 26 治疗前 32.20±4.01 10.98±2.27治疗后 47.53±4.981)2) 20.13±2.071)对照组 29 治疗前 33.51±2.24 12.81±2.35治疗后 36.16±2.13 16.15±2.81

4 讨论

醒脑开窍针法是1972年石学敏院士提出和创立的治疗法则和针刺方法[12-13]。此技术已被科学实验所证实,其临床效果显著、迅速,能有效地恢复言语、肢体功能障碍,降低致残率、缩短康复期、提高生存质量、延长生存率[14-17]。

赵氏雷火灸是赵时碧医师根据中医辨证施治的治疗原则,采用多种药物,配制而成的雷火灸条,该灸条燃烧时具有独特的热力和红外线辐射作用[18-20],最强温度可以达到约 240℃,在使用时药力峻猛,渗透力强,能迅速吸附人体表层,在皮肤周围形成高浓度药区,渗透穴位,通过人体经络传导,以达到疏通经络的目的[21-24]。

本研究所采用的醒脑开窍穴位翳风为手足少阳之会,有聪耳通窍、散内泄热之效;完骨为足太阳、少阳之会,对头痛及颈项僵痛有较好的疗效;风池为足少阳胆经在后头部的经穴,有疏风通络、活血止痛、熄风宁神之功,三穴配合使用,可以有效改善脑部的供血供氧。本研究采用风池、百会穴施以雷火灸法,更有提神醒脑、活血疏风之功[25]。上述各穴在临床上也被广泛地运用以治疗和改善患者后循环缺血以及假性球麻痹的症状[26]。

本研究选用醒脑开窍针法配合雷火灸治疗 VBI,在临床症状的改善上,两组都有明显疗效,治疗组在对临床症状的改善上,疗效优于对照组(P<0.05)。在实验室检查方面,治疗组治疗后椎动脉VS、VD 和基底动脉VS 均显著提高(P<0.05),对照组仅基底动脉VS有改善(P<0.05);治疗组治疗后椎动脉和基底动脉 VS均明显高于对照组(P<0.05),提示使用醒脑开窍针法配合雷火灸治疗该病具有肯定的疗效。然而,本试验缺乏大样本的研究,若进一步研究,必将为中医外治法治疗该病寻找到有效的治疗方法。

[1]Gilberti N, Gamba M, Costa A, et al. Pure midbrain ischemia and hypoplastic vertebrobasilar circulation[J]. Neurol Sci, 2014, 35(2):259-263.

[2]Yamanaka T, Murai T, Sawai Y, et al. The effect of prostaglandin E1 on brainstem blood flow disturbance in an animal model of vertebrobasilar insufficiency[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014, 271(5):947-951.

[3]Denis DJ, Shedid D, Shehadeh M, et al. Cervical spondylosis: a rare and curable cause of vertebrobasilar insufficiency[J]. Eur Spine J,2014, 23(3):206-213.

[4]Sarkar J, Wolfe SQ, Ching BH, et al. Bow hunter's syndrome causing vertebrobasilar insufficiency in a young man with neck muscle hypertrophy[J]. Ann Vasc Surg, 2014, 28(4):1032.

[5]吴茂文,张柏林,李静,等.定位定向顶提正椎手法对椎-基底动脉血液动力学影响的研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2015,36(15):2239-2242.

[6]李淑芸,仲云.活血补气祛痰汤治疗椎基底动脉供血不足性眩晕的疗效观察[J].国际中医中药杂志,2015,37(7):605-608.

[7]林军华,李潇潇,刘德全,等.国产氯吡格雷联合桂哌齐特、丹红注射液治疗椎基底动脉供血不足所致眩晕的回顾性研究[J].临床合理用药杂志,2015,8(11):8-9.

[8]崔海.丹参川芎嗪注射液治疗脑血栓椎基底动脉系统供血不足临床疗效探讨[J].中国卫生标准管理,2015,6(13):154-155.

[9]史玉泉.实用神经病学[M].第 2版,上海:上海科学技术出版社,1994:1031.

[10]王维治.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2006:81-82.

[11]王新德.现代神经病学[M].北京:人民军医出版社,2008:256.

[12]张曦,王世娟,王恩龙.运用石学敏“醒脑开窍”针法治疗中风的研究[J].实用中医内科杂志,2012,27(4):22-23.

[13]刘涛,施畅人."醒脑开窍"针法治疗缺血性脑卒中的实验研究进展[J].天津中医药,2005,22(2):172-173.

[14]潘锐焕,杨志敬,郭友华,等.醒脑开窍针法结合康复训练对脑卒中后偏瘫患者运动功能和日常生活活动能力的影响[J].广州中医药大学学报,2015,32(4):618-622.

[15]张剑锋,黄瑞聪,唐梁英.醒脑开窍针刺法干预脑卒中后轻度认知障碍的临床观察[J].中医临床研究,2015,7(24):128-129.

[16]连建平,乔绕英.醒脑开窍针法联合康复训练治疗脑中风后遗症临床研究[J].亚太传统医药,2015,11(4):82-83.

[17]刘海生.补阳还五汤合醒脑开窍针刺法治疗中风偏瘫的临床观察[J].内蒙古中医药,2015,34(7):34-35.

[18]廖秋菊,张芸.赵氏雷火灸临床应用概述[J].实用中医药杂志,2014,30(6):575-577.

[19]杨丽艳,李志峰,何佳,等.针刺配合赵氏雷火灸治疗腰椎间盘突出症的疗效观察[J].成都中医药大学学报,2015,38(2):59-61.

[20]蔡石勇.乌灵胶囊配合赵氏雷火灸治疗心肾不交型失眠的疗效观察[J].上海医药,2014,35(24):26-27.

[21]刘树正,王阳,陈鹏.雷火灸临床应用概况[J].实用中医药杂志,2015,31(4):362-365.

[22]袁庆东,郭欣,韩亚岑,等.雷火-热敏灸治疗膝骨关节炎疗效观察[J].上海针灸杂志,2015,34(7):665-668.

[23]赵明华.背部点穴配合雷火灸治疗过敏性鼻炎疗效观察[J].按摩与康复医学,2015,6(10):33-34.

[24]徐立光,张敏,白伟,等.针刺配合赵氏雷火灸“猛刺法”治疗膝骨性关节炎的疗效观察[J].中国医药指南,2013,11(32):185-186.

[25]唐晓敏,丁锐.电针百会、风府治疗脑梗塞后神经功能障碍的临床研究[J].针灸临床杂志,2015,31(6):17-20.

[26]唐晓敏,秦正玉,何宗宝,等.电针百会、风府穴对脑I/R损伤大鼠海马区CPG15表达影响的实验研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2011,9(12):1482-1484.