地方财政视角下的农民市民化成本

王敬尧 叶 成

(华中师范大学 政治学研究院, 湖北 武汉 430079; 中华人民共和国武汉海事局, 湖北 武汉 430014)

地方财政视角下的农民市民化成本

王敬尧 叶 成

(华中师范大学 政治学研究院, 湖北 武汉 430079; 中华人民共和国武汉海事局, 湖北 武汉 430014)

中国城市化的核心在于进城农民的市民化,而农民市民化的关键是城市基本公共服务的均等化,而公共服务又必然涉及相应的财政支出。为合理有序地推进城市化进程,有必要对城市地方政府相应的财政成本进行测算。本文在现有研究的基础上,根据城市区域划分和规模大小分别测算不同地区大中型城市各项基本公共服务的年人均财政投入,并以之推算出2014年—2020年农民市民化的地方财政成本增量、流量和总量。由于农民市民化财政成本具有动态累积性,并非一次性支付,在达到稳定状态前必然导致地方财政压力会逐年递增,为缓解资金来源问题,仅靠土地转让的一次性收入必不可取,应建立统筹人口、土地和财政政策的“人—地—财”挂钩机制,缓解城市化进程中的财政成本压力。

农民市民化; 基本公共服务; 地方财政成本; 成本流量

一、引言

中国的城市化在促进经济增长、统筹城乡发展方面发挥了巨大的作用。2005年世界银行报告指出,农民从农村流向城市,从农业流向其他行业,在极大程度上推动了城乡经济的共同发展①。我国进城务工农民广泛分布于社会的各个领域,是实现城市带动农村、工业带动农业的有效载体,为我国社会经济和城市发展做出了重要的贡献。然而,这一庞大的社会群体却是生活在城市边缘的弱势群体,工作方面无法享受就业保障,只能从事那些苦活累活脏活,薪酬待遇普遍偏低,还不时出现工资无法按时发放的情况;生活方面难以获得与本地市民同等的养老、医疗、住房等保障,生活状况艰苦,居住条件简陋;教育方面自身不仅被认为素质低下,其子女也难以进入公立学校享受公共教育资源。这些数量庞大的进城务工农民如果长期游走于城乡之间,不能及时实现完全市民化并获得当地户籍,不但会影响我国城市化、工业化和现代化的顺利实施,而且很有可能将成为影响社会安定和谐的重要隐患。

中国的城市化并非一般意义上的城市化,与发达国家的城市化相比,“半城市化”现象异常突出。当前我国城市化进程已进入高速发展期,面临的问题主要集中在两个方面,一是人口城市化滞后于土地城市化,二是户籍人口城市化滞后于常住人口城市化。中共十八大报告指出要“加快改革户籍制度,有序推进农业转移人口市民化,努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖”;2013年中央经济工作会议进一步提出,要把有序推进农民市民化这一任务抓实抓好;同年中央城镇化工作会议将农民市民化作为城镇化的首要任务。《国家新型城市化规划(2014-2020年)》明确提出,到2020年“常住人口城市化率达到60%左右,户籍人口城市化率达到45%左右”。2013年我国常住人口城市化率为53.7%,户籍人口城市化率只有36%,这意味着到2020年,未来7年约有1.26亿农村人口转化为城镇户籍人口。城市化的核心是人的城市化,也就是进城农民的市民化,最重要的是解决农民进入城市后的身份户籍转变问题。一纸户籍证明为何如此重要?其代表着进城农民与当地市民在公共服务、社会福利等方面享受同等待遇,可见农民市民化的关键就是基本公共服务的均等化,远非户籍的一转了之那么简单。作为基本公共服务的提供者,地方政府需要多少财政资金以应对不可逆城市化趋势中的农民市民化是一个不可忽视的问题,对于社会稳定发展和解决“三农问题”具有重要现实意义。

从理论上来看,尽管农民市民化需要大量资金投入已成为一个共识,但对具体成本数额的相关研究却并不多见,即便在已有研究成果中,不同学者对农民市民化的成本估算也各不相同。陈广桂2004年的研究认为超大城市、大中型城市和小城市(镇)的市民化边际成本分别为2万元、1万元与0.5万元②;中国科学院可持续发展战略研究组2005年的研究结果认为新增一个城市人口的最低投入为2.5万元③;建设部调研组2006年报告显示每新增一个城市人口,小城市需2万元、中等城市需3万元、大城市需6万元、特大城市需10万元④;张国胜2009年按照区域和代际划分,认为沿海地区第一代农民工与第二代农民工市民化的成本分别约为10万元与9万元,内陆地区的第一代农民工与第二代农民工市民化的成本分别约为6万元与5万元⑤;国务院发展研究中心课题组根据郑州、重庆、嘉兴、武汉四城统计,依照2010年的物价水平推断农民工市民化的成本支出约在8万元左右⑥;中国社科院2012年的调查结果显示农民工市民化的人均成本为10万元⑦。

观察这些研究成果可以发现两个显著特点,一是倾向于从宏观角度按研究当期成本测算出农民市民化的人均总成本,二是不同时期的研究结果随着时间推移出现了大幅度的增加。这表明不同时期的市民化成本存在差异,市民化成本具有明显的动态累积性,按某个年份的当期成本简单叠加必然会导致不同时期测算的总成本产生不必要的误差。研究结果的各不相同还在于对市民化成本尚无明确定义,导致主体视角有别、模型指标各异。针对这些问题。本文试图从地方政府的视角,利用基本公共服务的财政支出数据测算市民化成本的增量、流量和总量,最大程度上得到较为精确的结果,为进一步推动城市化和户籍、土地、财政制度改革提供可靠的依据。

二、市民化成本内涵辨析

为了众多的农村转移人口能有效融入城市生活,必然需要政府在公共服务的供应方面加大财政投入,由于目前对市民化成本的分摊机制、评估对象、测算角度、影响因素等方面尚不存在统一的观点,导致不同研究小组在对财政成本进行测算时结果存在一定差异,因而有必要建立一套具有说服力的测算体系,更精确地进行成本预算。对此需要从承担对象、研究范围和数据形式三个角度对市民化成本的内涵进行限定,为准确测算成本数据定下理论标准。

(一)政府、企业和个人的成本分摊

劳动力的迁移包含两个过程,首先是迁移者从迁出地转移出去,接着是这些迁移者在迁入地居住下来。除了国际非法的劳动力流动外,大多数迁移都是同时完成这两个过程⑧。但我国的农民市民化过程存在明显的断层,首先是非农化,即农民向农民工的转变,其次是市民化,即农民工向市民的转变。一般来说,农民市民化的成本发生在农民成为农民工进入城市后,基本上是现有城市市民生活水平的个人投入与政府提供必要的公共服务投入之和。申兵将农民市民化成本理解为原本只覆盖本地户籍居民的基本公共服务扩展到农民工并保障其特殊权益需要的额外投入⑨。张国胜、陈瑛将市民化的社会成本分为私人成本和外部成本,认为应一方面通过“内部化”的机制变革尽可能使农民工承担各自应该承担的成本,另一方面推动公共财政承担不能内部化的外部成本⑩。谌新民、周文良认为城市化的成本不能也不应该完全由政府或转移人口个人或企业一方独自承担,要基于中央政府、地方政府、个人、企业在人口城市化进程中的收益来决定各自所承担的比例。

可见,市民化成本可以分解为私人消费成本和公共福利成本,私人消费成本主要指的是农民工个人为在城市生活所支付的生活费用,公共福利成本则由地方政府、企业和个人共同分摊,其中地方政府主要负责相应基本公共服务的财政支出,也就是农民市民化的地方财政成本,而农民工所在企业承担相应的的养老保险、医疗保险等社会保险资金,农民工个人支付社会保障、城市保障性住房等相关费用。

(二)城市区域和规模的成本承担

城市化是全球性的经济社会演变过程,是人类社会发展的必然趋势,也是各国实现现代化和工业化的必然途径。在我国“城市化”与“城镇化”两个名词往往共同使用,与国外城市化概念不同,城镇化属于典型的中国特有名词,不少学者认为中国的城市化与外国一般而言的城市化不同,鉴于20世纪80年代中国改革开放初期城市化起步阶段以农村人口向小城镇转移和集中为主,城镇化似乎更能体现这一特征,为了显示这种特殊性,有学者把“Urbanization”译为“城镇化”并广泛应用开来。我国官方文件中首次出现“城镇化”一词则是在2001年3月公布的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,该文件第一次提出“要不失时机地实施城镇化战略”。官方的相关文献中,城镇化的出现频率尽管明显大于城市化,但这两个概念经常混用。仔细分析《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》可以发现,其中第五篇第二十章的题目是“积极稳妥推进城镇化”,核心内容表述为“优化城市化布局和形态,加强城镇化管理,不断提升城镇化的质量和水平”,同时第一节又以“构建城市化战略格局”为题目。城市化与城镇化仅一字之差,要讨论他们之间的不同意义,并非咬文嚼字,而是关系到我国农民市民化路径的方向选择,正确判断农村剩余劳动力转移的主要目标是城市还是城镇是研究农民市民化成本的前提。

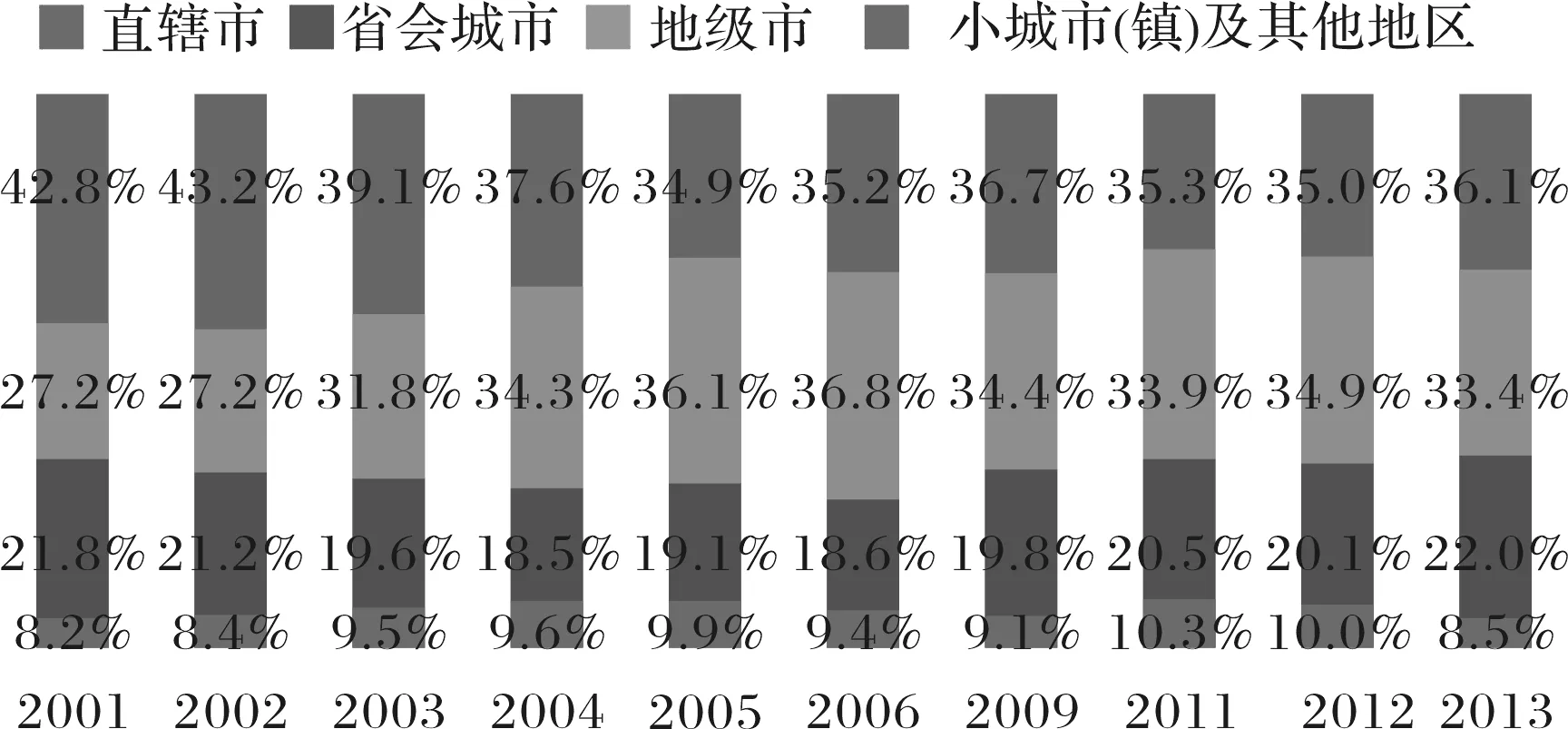

我国目前对于不同规模的城市实行有区别、有分类的户籍政策,国务院《关于进一步推进户籍制度改革的意见》指出要全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件,严格控制特大城市人口规模。尽管小城镇的户籍已基本对农村居民开放,可效果并不明显,一方面是因为目前小城镇和部分中小城市缺少产业支撑、就业和创业机会无法与大中型城市相比,同时大中型城市的基础设施更完备,公共服务更完善,对希望进城的农民吸引力更强,这导致我国外出农民工主要流向大中型城市,转化为当地市民的意愿也更为强烈。2013年在全国地级以上大中型城市就业的农民工占63.9%,其中直辖市占8.5%,省会城市占22.0%,地级市占33.4%。与2001年相比,在地级以上城市就业的农民工比重增加了6.7%,在小城镇和其他地区就业的农民工比重则由42.8%降到了36.1%(如图1所示)。另一方面,近年来出台的惠农政策使农业户籍拥有者可以得到承包地的各种补贴和土地流转、增值收益,随着城乡居民社会养老保险以及异地高考等政策的实施,小城镇和农村间存在于养老、子女教育等方面的城乡差别正日益缩小,对于本地农民工而言,小城镇的公共服务相较农村并不具备很大的优势,导致小城镇并非农业转移人口的主要目标。以上两种现象的结果是市民化财政成本压力主要集中在大中型城市,因而在测算市民化地方财政成本时应将大中型城市作为主要观察对象。

作为基本公共服务水平的重要衡量指标,居民满意度受当地经济发展水平的影响较大,经济越发达,当地居民对同样公共服务的满意程度越低,这意味着为达到基本公共服务均等化的目标,经济发达地区需要更高的财政投入。我国幅员辽阔,按区域划分可分为东部、中部和西部三大地区,各地区经济发展水平各异,同时由于经济的集聚效应,城市规模大小的不同导致大型城市(一般为直辖市、省会城市和其他副省级市)与中型城市(一般为地级市)的经济水平也存在巨大差异,以山东省为例,《2013中国城市统计年鉴》显示2012年青岛全市人均GRP为82680元,而日照市人均GRP为47851元,仅为同期青岛市的57.9%。由于地区发展的不平衡和城市规模的差异性,农民市民化财政成本在不同城市间差异明显,进行具体测算时有必要按区域与规模对城市进行分类,细化不同类型城市的财政成本差异,从而做到因地制宜、有的放矢。

图1 按城市规模划分的外出农民工构成数据来源:根据历年全国农民工监测调查报告相关数据整理

(三)总量、流量和增量成本

现有的研究在测算市民化成本时有意无意地忽略了各个时期成本的变化情况,按当期所得数据乘以一定年限得出市民化人均总成本。但是成本流量和成本总量的关系并非如此简单,首先,由于利率、通胀等不稳定因素的影响,各年的成本流量必然存在差异;其次不同公共服务的供给年份也各不相同,如基础教育服务主要集中在义务教育阶段,社会保障和就业服务的提供期从参加工作开始一直到退休,医疗卫生服务更是贯穿人的一生。因而在测算市民化成本的流量和总量时为了得到较为精确的结果,需要将各项基本公共服务成本进行一定的组合、分解、再组合,即在测算当年各项公共服务财政成本的基础上组合为当年市民化地方财政成本流量,接着将其分解为单项服务成本后,按不同服务不同供给年限和不同时期不同供给成本的原则再次组合为市民化地方财政成本总量。

中国的城市化率自改革开放以来,特别是进入新世纪后,一直处于高速发展时期,从1978年的17.9%到2000年的36.2%,再到2013年的53.7%,已经有大量的农村人口涌入城市转化为城市人口,可见的未来必然有更多的农业转移人口。由于地方政府对市民化成本并非一次性支付且每年都有一批新的农业人口转化为城市人口,因而市民化财政成本流量由两部分组成,一是向已经市民化的原农业转移人口投入的财政固有成本,即成本存量;二是向当期新转化的市民投入的财政资金,即成本增量。根据现有数据可以大致判断市民化的财政固有成本,而合理推算未来市民化的财政成本增量就是本文意图解决的问题。

三、市民化地方财政成本测算

在明确市民化成本研究对象的基础上,就可以从微观角度按照城市区域和规模对农民市民化的地方财政成本分别进行量化分析,通过建立农民市民化成本测算模型,结合相关数据按增量、流量和总量分别预估2014—2020年我国农民市民化的地方财政成本,明确“需要多少钱”,以方便各级地方政府对如火如荼的城市化进行充分准备,从财政资金上做到有的放矢。

(一)模型构建

在测算市民化的地方财政成本之前,首先要明确一个概念,即我们所指的“市”到底范围有多大?从历史上看,西方城市以自治和贸易为发展先决条件,而中国是建立在农耕社会基础上的中央集权制国家,当前中国的“市”作为一个行政单位往往包含着市辖区及下属的县级市、县、镇和乡村,大部分的统计资料也是以这种广义的概念进行数据收集。我们现在所指的市民化中的“市”则是表示各级行政区的城区部分,因而在收集数据进行计算时有必要将一般意义上的全市数据和市辖区数据进行分辨。

基于以上分析,我们可以构建如下测算模型:

其中,c为农民市民化年人均财政成本,ci为市辖区单项基本公共服务年人均财政成本,Ci为全市单项基本公共服务年财政支出,r为市辖区基本公共服务财政支出占全市基本公共服务财政支出的比重,R为市辖区年平均人口,F1为市辖区地方财政一般预算内支出,F2为全市地方财政一般预算内支出。

(二)指标选取

考虑到区域划分和城市规模对城市基本公共服务财政成本的影响,本文首先按地区在东、中、西部选取了山东省、河南省和广西壮族自治区作为代表性省份,这是因为《2013年中国区域经济统计年鉴》显示2012年各地区的人均GDP为东部57722元、中部32427元、西部31357元,同期山东、河南和广西的人均GDP为51768元、31499元和27952元,较为接近本地区平均水平,具有一定的代表性。每个省选取了一个省会城市或副省级城市作为大城市的代表(山东省为青岛市,河南省为郑州市,广西壮族自治区为南宁市),选取了两个地级市(山东省为济宁市和日照市,河南省为洛阳市和鹤壁市,广西壮族自治区为北海市和玉林市)作为中型城市的代表。

《国家基本公共服务体系“十二五”规划》指出“基本公共服务范围,一般包括保障基本民生需求的教育、就业、社会保障、医疗卫生、计划生育、住房保障、文化体育等领域的公共服务”,在地方财政一般预算内支出中,基本公共服务财政支出主要包括教育支出、医疗卫生支出、一般性公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出和住房保障支出六项,目前各地农民工在享受以上几项公共服务方面与当地市民存在较大差距。我国农民工子女中仅有少量随父母进城,绝大多数属于留守儿童。国家虽然要求各地政府将农民工子女纳入公办义务教育体系,但仍有相当多的农民工随迁子女只能就读于农民工子弟学校,这些子弟学校多数得不到地方公共财政支持,只能靠收费维持运转。医疗卫生方面,当前农民工尚没有被纳入城市医疗救助范围,无法享受与城市居民相同的公共卫生和基本医疗服务。《2013年农民工监测调查报告》显示当年雇主或单位为农民工缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和生育保险的比例分别为15.7%、28.5%、17.6%、9.1%和6.6%,虽然比例逐年提高,但社会保障覆盖面依然过低。文化体育方面,农民工很少享受到图书馆、体育馆等公共设施带来的便利。《2013年农民工监测调查报告》发现农民工得到雇主或单位提供免费住宿的比重为46.9%,相较上年下降2.6个百分点;从雇主或单位得到住房补贴的农民工比重为8.2%,相较上年下降1个百分点;在务工地自购房的农民工仅占0.9%。公共财政收支项目中住房保障包括保障性住房、廉租住房、棚户区改造等,目前城市的经适房、廉租房等仅对城市居民开放,农民工尚游离于住房保障体系之外。地方财政在农民市民化过程中需要为以上公共服务项目提供必要的资金投入,也就是市民化地方财政成本的主要组成部分。

(三)数据来源

表1中的数据为2012年所选各市的单项基本公共服务财政支出,统计口径为全市数据,包括市辖区和下辖的县级市、县、镇和乡村,本文的市民化财政成本指的是农民移入城区的财政成本,因而应将各项基本服务的财政支出进行处理从而得出投入到城区的基本公共服务财政支出。表2给出了各个城市市辖区和全市的地方财政一般预算内支出,据此可以算出市辖区地方财政一般预算支出占全市的比重,以之作为市辖区基本公共服务财政支出占全市基本公共服务财政支出的比率r的替代变量。

(四)测算结果

将相应数据带入测算模型可以发现不同区域和城市规模之间,农民市民化的地方财政人均年成本存在较大差异。以2012年数据为基数,各市农民市民化人均地方财政年成本为东部地区大型城市7589元,中型城市6774元;中部地区大型城市7380元,中型城市4986元;西部地区大型城市2892元,中型城市2089元,具体数据见表3所示。可以看出,西部地区市民化财政成本明显低于东、中部地区,同一地区内东、西部大型城市和中型城市的市民化财政成本差距不大,而中部地区不同规模城市的市民化财政成本存在显著差距。

表1 2012年各市基本公共服务财政支出(万元)

数据来源:《2013年山东省统计年鉴》、《2013年河南省统计年鉴》、《2013年广西壮族自治区统计年鉴》

表2 2012年各市相关数据

数据来源:《2013年中国城市统计年鉴》

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》明确提出到2020年“常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右”。2013年我国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率仅为36%,同期我国人口总数为136072万,其中城市户籍人口数为48985万,若假设2020年我国人口数达到136800万,这意味着未来7年约有1.26亿农村户籍人口转化为城镇户籍人口,平均每年要完成1800万农民的市民化。《2012年全国农民工监测调查报告》显示,2012年在东部地区务工的农民工16980万人,占农民工总量的64.7%;在中部地区务工的农民工4706万人,占农民工总量的17.9%;在西部地区务工的农民工4479万人,占农民工总量的17.1%。从外出农民工就业的地点看,在直辖市务工的占10%,在省会城市务工的占20.1%,在地级市务工的占34.9%,在县级市务工的占23.6%。2012年农民工在不同区域、不同规模城市的分布比率如表4所示,据此预计2014年需要完成市民化的农民工人数约为东部大型城市351万、东部中型城市407万、中部大型城市97万、中部中型城市112万、西部大型城市92万、西部中型城市108万。

表3 2012年各市农民市民化的人均地方财政成本(元)

表4 2012年农民工流向分布

数据来源:根据《2012年全国农民工监测调查报告》相关数据整理

由于市民化成本的动态累积性,在推算2014年市民化财政成本时需要考虑到通货膨胀的影响。《2013年中国统计年鉴》显示2012年我国居民消费价格指数CPI为579.5(设1978年为100),2011年为565.0,根据CPI可以算出我国2012年通胀率约为2.6%,假定至2020年我国通胀率保持在这一水平,可以算出2014年我国大中型城市农民市民化的地方财政成本增量为756.53亿元。

(五)成本流量与总量

为简化计算,我们对市民化农民工做出以下假定:(1)农民工市民化当期的年龄设定为30岁。(2)每个农民工抚养1个子女,且其子女在市民化当期达到义务教育年龄(6岁)。(3)退休年龄为平均退休年龄55岁,寿命为平均人口寿命73岁。基于以上假定,我们可以看到一个农民在市民化后最少可以享受以下基本公共服务:9年的子女义务教育服务,25年的社会保障和就业服务,43年的医疗、文化体育与传媒、住房保障以及一般性公共服务。由于我国城市化快速发展的时间尚短,前期已经市民化的农民基本都处于享受基本公共服务的阶段,这也意味着地方政府需要为之支付相应的财政成本。

2000年我国户籍人口城市化率约为24.7%,城市户籍人口数为31305万,2000年到2013年城市户籍人口增长17680万。排除人口自然增长率(人口出生率减去人口死亡率)的影响(按平均0.5%计算),2000年到2013年约有1.5亿农民完成市民化,按表4数据可以推算出其分布为东部大型城市2925万,东部中型城市3390万,中部大型城市810万,中部中型城市930万,西部大型城市765万,西部中型城市900万。仅考虑这1.5亿农业人口转化的市民,加入通胀率的影响可算出2014年市民化地方财政成本存量约为6302.26亿元,同年市民化地方财政成本流量为7058.79亿元。由于市民化财政成本属于逐年支出,若每年有相同数量的农民完成市民化,从2014年开始计算,可以发现每年的成本呈累积递增。按此判断,不考虑通胀、利率等因素的影响,为达到《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的目标,预计2020年我国地方财政为农民市民化支出的成本约为11597.97亿元,2014年到2020年的地方财政总成本约为65298.66亿元。

《2014年中国统计年鉴》的数据显示,2013年地方公共财政收入为69011.16亿元,公共财政收入增长速度为10.2%,若消除通胀率的影响,公共财政实际增长速度为7.6%。按此计算,2014年地方公共财政收入可以达到74256.01亿元,2020年此数据约为115240.53亿元,我国为应付农民市民化的地方财政支出占地方财政收入的比重将由2014年的9.50%提升至10.06%。在营改增逐步扩大范围、房产税迟迟难以问世、土地财政日益受到质疑的背景下,地方财政收入在可预见的将来要想保持当前增长速度不容乐观。由于我国城市化进程在一定时期内将持续进行,不会发生太大的变化,可以肯定的是2020年后地方财政的相关支出仍会处于递增状态,直到最初一批市民化的农民不再享受基本公共服务的时候达到稳定并逐渐回落,这意味着未来几十年大中型城市的地方政府将面临巨大的财政资金压力,需要我们未雨绸缪,提前做好准备以应对这一难题。

四、结论与建议

城市化的核心是人的城市化,也就是农民市民化,而农民市民化的实质是公共服务均等化。实现农民市民化,从国外来看是世界各国的普遍现象和社会发展的根本要求,从国内来看则是扩大内需和经济转型的必然选择。妥善解决大量农业转移人口有效融入当地城市和平等享受公共服务,是我国未来城市化面临的重大挑战和突出障碍。当前我国的城市化进程正处于高速运行阶段,农民工人口数量庞大,市民化成本居高不下,地方政府面临的财政压力在短时间内无法避免,合理有序地推进农民市民化将是一项长期而艰巨的任务。稳步推进农民市民化,需要中央和地方政府按照以人为本、政府主导、多方参与、统筹兼顾的原则,依托人口制度、土地制度和财政制度的综合体制改革,三管齐下共同确保城市化和市民化在地方财政合理容纳范围内有效推进。

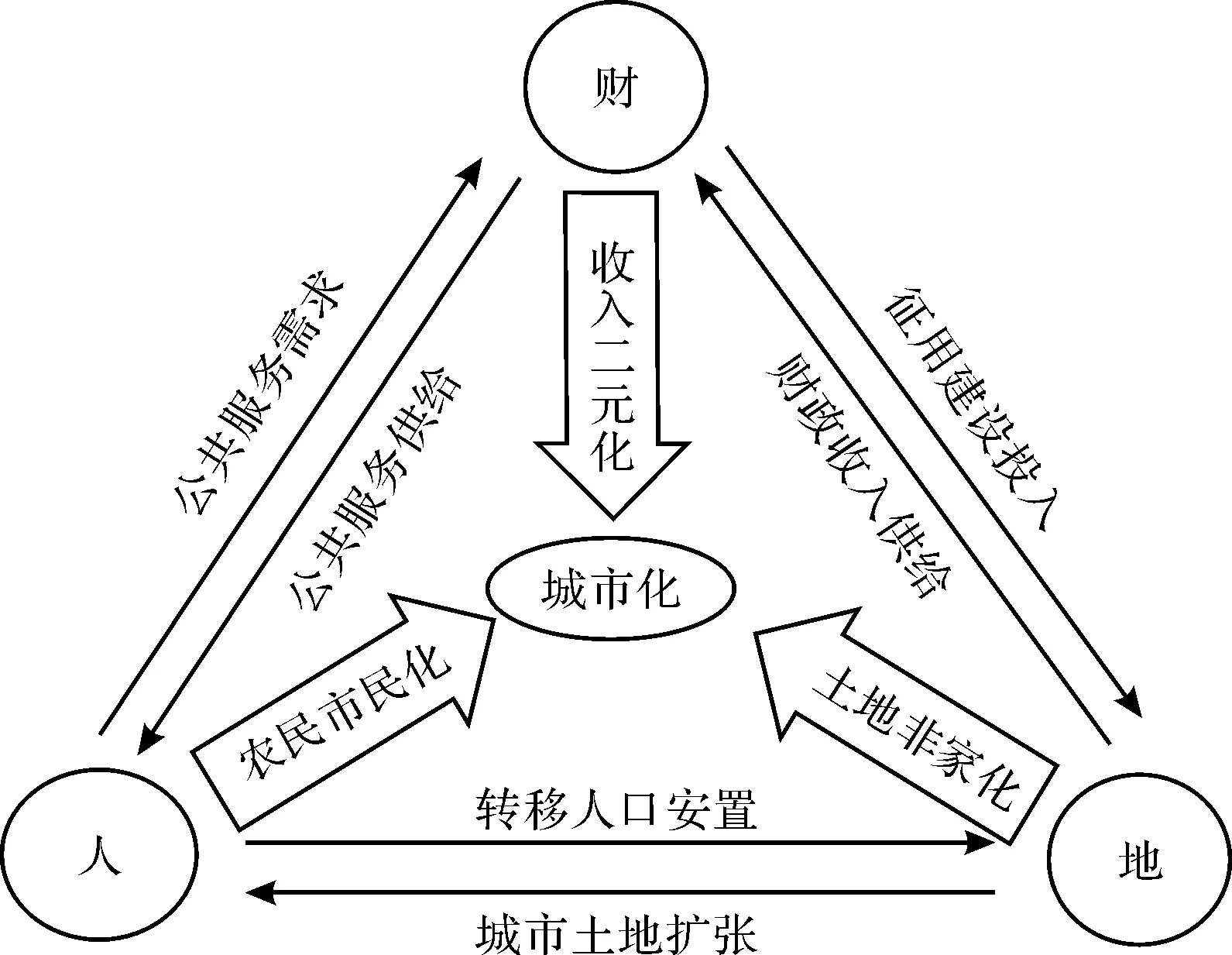

通过前文的分析,可以从数据上直观地发现地方政府在面对农民市民化趋势下巨大的财政压力,在明确“需要多少钱”的基础上,解决“钱从哪儿来”对各地政府来说更为迫切。作为制约城市化的重要约束性条件,人口、土地、财政相互影响,相互关联(如图2所示),单独针对一个方面的改革政策无法从整体上解决城市化进程中的市民化成本问题,建立统筹三者的宏观改革方案也就成了必然选择。如何解决城市化进程资金来源问题,仅靠“土地财政”获取一次性收益显然不可取,需要通过构建“人—地—财”循环体系,减轻地方财政对土地的依赖性,有效解决城市化进程中农民市民化、土地非农化及收入二元化这三大问题。

(一)建立“人—财”挂钩机制,推进中小城镇发展

人口和财政的矛盾在于公共服务需求与供给的不匹配,城市户籍人口的增加意味着公共服务的增多和财政压力的加重,大多数地方政府对解决外来农民工的落户问题动力不足,重要原因在于他们认为当地农民工创造的大部分经济收益已通过增值税等方式被中央拿走,地方政府作为农民市民化财政成本的提供者,在基础教育、医疗卫生、社会保险、就业培训、住房保障等方面承担主要责任,而从中获得的财政收入不足以弥补所需支付的财政成本。中央政府需要对农民工流入集中、定居意愿强、外部效应大、资金压力重的城市加大财政转移支付补贴力度,建立“人—财”挂钩机制,将当地人口规模和财政转移支付规模挂钩。具体而言即中央和省级财政设立农民工市民化的专项转移支付,主要用于提供城市落户农民的各项基本公共服务,依照“人多财增”的策略方针有效缓解两者间的矛盾。

图2 城市化与人口、土地、财政的相互关系

除了在财政政策方面开源,还需要对大中型城市市民化农业人口进行节流。相较于大中型城市,农业转移人口定居小城镇意愿较低的原因主要在于就业机会和公共服务方面的差异。一方面,由于集聚效应的缺乏,小城镇对投资和人口的吸引力不足,无法创造足够多的就业机会;另一方面,小城镇公共服务的人均投资和运营成本比大中型城市更高,加上财政投入在各级城市间的不平衡,不同规模城镇的公共服务水平存在较大差异,同时由于农村条件的大幅改善,小城镇在相关方面的优势也正在逐渐缩小。如何解决小城镇所面临的窘境,若采用单纯的行政手段强行发展小城镇,由于往往无法达到规模经济,小城镇要完善耗资很大的基本公共服务设施建设,人均成本明显高于大中型城市,可能造成无谓的资源浪费。与其将财政资金平均地投入到所有的小城镇,不如选择部分发展前景良好的中小城镇做出重点规划,推动其步入大中型城市的行列,从而产生集聚效应,吸引外出的农业转移人口,同时促进周边小城镇的共同发展,减缓大中型城市农民市民化压力。

(二)明确“人—地”产权关系,加强资源有序配置

中国要素市场的区域性分割限制了劳动力、土地、资本等生产要素跨地区的自由流动,农民市民化意愿较强的城市往往也是经济比较发达的城市,这些地区要安置转移人口必然需要进行城市扩张,对土地的需求也水涨船高。国土资源部为解决我国农村存量建设用地远高于城市建设用地的状况,研究制定了名为“增减挂钩”的土地政策,目的是为保证城市扩张所需的土地空间,在减少农村建设用地存量的同时使得建设用地总量不显著增加,从而同时达到保护农村耕地保护和保障城市化用地供给的要求。“增减挂钩”这一土地政策在各地统筹城乡发展中起到了政策抓手的作用,保证了“保障城市发展空间、优化农村建设空间”土地思路的有效实施。土地要素就其天然属性而言不可流动,而不同地区的土地价值存在较大差异,沿海大城市近郊土地价值远远高于内地土地是不争的事实,这也制约了土地资源在全国范围的顺畅流转。要解决人口与土地分离的问题,应通过确定统一的建设用地指标进行土地价值量化,解除区位影响并赋予其跨地区交易性,做到“地随人走”,按占补平衡的原则统筹各地用地规划,实现劳动力和土地资源的跨地区再配置,这将极大调动各地政府接纳农民工落户的积极性。

确地的基础是确权,需要对现存农地进行清产核实,全面开展农村集体建设用地使用权的确权登记颁证,赋予农民明确、稳定、完整而有效的土地产权。在现有制度的框架内,明确土地产权的“责、权、利”,进一步弱化集体所有权,把占有权、使用权、收益权和处分权下放给农民,建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村产权制度。“坚持农村土地集体所有的前提下,促使农村土地承包权和经营权分离,形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局”是当前推进农村土地制度改革的总体思路。实践中应沿用“政策完善—布局试点—全面推进”的思路促进土地适度规模经营和集体建设用地平等入市,以土地产权制度改革为重心,通过明确农民产权主体地位、破除建设用地入市障碍、推进宅基地市场化流转等,逐步解决当前农村土地制度中存在的主要问题,探索赋予农民更多财产权利,明晰产权归属,完善各项权能,激活农村各类生产要素潜能,使农村土地制度与新型城镇化、农业现代化内洽,让农民成为改革的积极参与者和真正受益者。

(三)减轻“财—地”依赖程度,完善财政收入结构

自1979年的《中外合资经营企业法》中提出了将场地使用权可作为中方投资或由合营企业向政府缴纳使用费开始算起,土地有偿使用制度经历了三十多年的改革,土地收益大幅增加。1994年分税制改革的结果之一就是土地出让金收入全部划归地方政府,为地方政府获取财政收入留下了巨大的操作空间。由于分税制后地方政府存在的税收局限以及中央和地方事权与财权的不对等,使得地方政府不得不寻求新的财政渠道获得财政收入以弥补财政缺口。地方政府利用土地通过各种方式获取收入的行为被称为“土地财政”,狭义上的土地财政收入指的是土地出让收入,广义上则泛指政府所获得的与土地或房地产业相关的一切收入,包括以土地出让金为主的预算外收入,税收收入和利用土地融资的地方债务性收入。土地出让收入在地方财政收入中的份额逐年增大,2013年国有土地使用权出让收入41249.52亿元,同年地方财政收入为69011.16亿元,土地出让收入占地方财政收入的59.8%,土地已成为地方财政收入的主要来源。

首先,地方政府要摆脱对土地财政的依赖就必须要找到能填补其空白的资金来源,现有的观点主要包括两点,一是改变税制结构,逐步建立以房产税为主的持续性地方财政收入结构;二是发行地方融资债券,多元化资金来源渠道。不过也要看到,世界上所有国家对城市融资的还款来源无外乎公共基础设施的使用收费和房产税,而我国的城市运营机制限定了水价、电价、公交价格等多依靠补贴实现,无法完全实现市场化,也就不能达到还款的效果,这表明扩大房产税征收范围,确保地方财政收入已经是势在必行。

其次,根据党的十八届三中全会提出“建立城乡统一的建设用地市场,在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价”的意见,集体建设用地的入市必然对土地财政产生重大影响,不仅要推进财税体制深化改革,还要做到完善农村土地征用制度、加大土地流转资金投入和构建土地服务监管机制。

注释

①World Bank.Integration of National Product and Factor Markets:Economic Benefits and Policy, Recommendations.No.31973,2005.

②陈广桂:《房价、农民市民化成本与我国城市化》,《中国农村经济》2004年第3期。

③中国科学院可持续发展战略研究院:《2005中国可持续发展战略报告》,北京: 科学出版社,2005年,第33页。

④建设部调研组报告:《农民工进城对城市建设提出的新要求》,北京:中国言实出版社,2006年,第61页。

⑤张国胜、陈瑛:《社会成本、分摊机制与我国农民工市民化——基于政治经济学的分析框架》,《经济学家》2013年第1期。

⑥国务院发展研究中心“促进城乡统筹发展,加快农民工市民化进程的研究”课题组:《农民工市民化: 制度创新与顶层制度设计》,北京:中国发展出版社,2011年,第80页。

⑦中国社科院:《中国城市发展报告(2012)》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第44页。

⑧蔡昉:《劳动力迁移的两个过程及其制度障碍》,《社会学研究》2001年第4期。

⑨申兵:《“十二五”时期农民工市民化成本测算及其分担机制构建——以跨省农民工集中流入地区宁波市为案例》,《城市发展研究》2012年第6期。

⑩张国胜、陈瑛:《社会成本、分摊机制与我国农民工市民化——基于政治经济学的分析框架》,《经济学家》2013年第1期。

责任编辑 梅莉

The Cost of the Citizenization of Peasants from the View of Local Finance

Wang Jingyao1Ye Cheng2

(1.School of Political Science, Central China Normal University,Wuhan 430079; 2.Wuhan Maritime Safety Administration of the People’s Republic of China, Wuhan 430014)

The core of China’s urbanization is the citizenization of peasants,and the key to the citizenization of peasants is the equalization of urban basic public services which inevitably involves the fiscal output of local governments. In order to promote the urbanization reasonably and orderly,it is necessary to calculate the fiscal cost of local governments. Aiming at the shortcomings of existing research results,this paper, according to the city zoning and size,measured per capita fiscal input of basic public services of large and medium-sized cities and then calculated the local fiscal cost increment,flow rate and total amount for the citizenization of peasants from 2014 to 2020. The dynamic accumulation nature of the fiscal cost of the citizenization of peasants will bring about the increasing of local fiscal pressures year by year until it reaches a stable state. In order to ease the problem of funding sources, the PLF(Population-Land-Finance) mechanism should be established to alleviate the fiscal cost pressure of local governments in the process of urbanization.

the citizenization of peasants; basic public services; local fiscal cost; cost flow

2015-06-10

华中师范大学中央高校基本科研业务费项目资助“中国地方治理现代化及国际比较研究”(CCNU14Z02008);教育部哲学社会科学研究重大攻关项目“新时期我国农村综合改革研究”(12JZD023)