熟练粤语—普通话双言者听觉词的语言表征

张积家 张凤玲

摘要 以熟练粤语-普通话双言者为被试,考察粤语-普通话双言者对听觉词的语言表征。实验1呈现粤语和普通话同形异音的词,实验2呈现粤语和普通话异形异音的词,要求被试做语义决定。结果发现,粤语-普通话双言者对听觉词的语言表征类似于双语者,即普通话和粤语的语义共同表征,词汇分别表征。所以如此,是由粤语的特点和它与普通话的关系决定的。

关键词 粤语,普通话,双言,语义表征。

分类号 B842.5

1.前言

语言表征是指语言信息在人头脑中的存在方式。目前,双语表征的研究已经取得了丰硕的成果。双言在讲话者的头脑中如何表征?这一问题十分令人感兴趣(张茜,张文鹏,2007)。研究双言的心理表征,对于揭示方言的性质,增进持不同方言的讲话者之间的交际,意义十分重要。

双语(bilingual)是指在同一社会中存在两种或两种以上的语言变体(白斯木汗·哈吾斯别克,2000)。双言(diglossia或bidialects)是指个人或语言社团掌握并且使用一种语言的两种或两种以上的地域变体或社会变体。Ferguson(1959)首先提出了“双言”的概念,认为在许多语言社团中,人们在不同的情况下使用同一语言的不同变体。除了这种语言的基本方言(包括一种标准变体和几种区域性的标准变体)以外,还有一种高度规范的变体,这种变体是早期的或是大量书面文学作品的媒介(如汉语的文言)。什维策尔(1987)认为,双言是同一语言的两种变体,包括标准语和方言,或者两种不同的方言在同一语言集团内部并存的情况。普通话和方言并用是应该被视为双语,还是应该被视为双言?一种观点认为,应该被视为双言;另一种观点认为,应该被视为双语;折中的观点认为,双语和双言虽然属于语言的不同层级,但是,对个人或语言集团而言,却有着复杂的联系。无论是双语,还是双言,从语用的角度来看,都是为了达到交流目的而采用的表达方式。由于方言是普通话的变体,所以,虽然方言的使用与特定的区域有关,但方言与普通话密不可分。那么,方言与普通话的词汇语义在双言者头脑中是如何表征的?

对双语者的词汇语义表征,有“独立存贮说”和“共同存贮说”之争,前者主张双语的词汇语义存贮在不同的语义空间里,后者主张双语的词汇语义存贮在共同的语义空间内。多数的研究结果支持共同存贮说(Francis,1999,2005;Kroll & Dijkstra,2002)。研究发现,双语者的两种语言的词汇独立表征,语义共同表征。Potter,So和Eckardt(1984)提出双语表征的层级模型,包括词汇联系模型和概念中介模型。词汇联系模型认为,双语者的两种语言的词汇与语义的联系方式不同,第一语言(L1)的词汇与语义表征直接联系,第二语言(L2)的词汇通过L1词汇与语义表征间接联系;概念中介模型认为,L1和L2的词汇都与语义表征直接联系。不熟练的双语者的两种语言通过词汇表征直接联系,熟练的双语者的两种语言以语义为中介联系。随着L2的熟练程度的提高,双语者的表征模式从词汇联系发展到概念调节联系。为了说明双语者的两种语言中一种非常熟练、另一种比较熟练的情况,Kroll和Stewart(1994)提出了修正的层级模型,认为双语者的两种语言的词汇同语义系统的联系强度不同。L1词汇与语义系统的联系较强,L2词汇同语义系统的联系较弱。从L2到L1的词汇联系比从L1到L2的词汇联系更强。这一模型强调两种语言的词汇联系的不对称以及两种语言的词汇与语义联系的不对称,因而被称为非对称模型。这一模型得到了许多实验结果的支持。例如,非熟练的双语者从L2到L1的翻译速度快于从L1到L2的翻译速度,表明L2到L1的翻译是词汇中介,从L1到L2的翻译是概念中介。

近年来,内隐记忆的跨语言重复启动范式被广泛地运用于双语的研究中(Zeelenberg,Wagenmak-ers,& Raaijmakers,2002;Zeelenberg,Pecher,2003;莫雷,李利,王瑞明,2005;崔占玲,张积家,2009)。该范式的逻辑是:如果在测验阶段被试对已学词或已学词的翻译对等词反应得更快更准,存在重复启动效应,就说明这些词在学习阶段得到了激活;如果在测验阶段对已学词或已学词的翻译对等词与对未学词的反应没有显著的差异,不存在重复启动效应,就说明这些词在学习阶段并未激活。依据对已学词或已学词的翻译对等词的反应是否比对未学词更快,推断两种语言的心理表征。这一范式同样适用于双言的研究。马利军、韦玮和张积家(2011)发现,熟练的粤语-普通话双言者在启动词为普通话时表现出跨语言重复启动效应,在启动词为粤语时未出现跨语言重复启动效应,支持修正的层级模型。陈栩茜和张积家(2012)采用长时重复启动范式考察粤语-普通话-英语讲话者的高频的粤语词、普通话词和英语词之间语义通达的可能性,发现在学习阶段无论是呈现粤语词、普通话词还是英文词,粤语词的语义表征均被激活了;在学习阶段呈现普通话词或英文词也可以激活普通话词的语义表征。作者认为,在粤语-普通话-英语讲话者的心理词典中,粤语词、普通话词和英语词共享同一语义表征,粤语-普通话-英语讲话者的三种语言之间的语义表征对称,两种语言之间的语义联系均为强的联系。上述研究都采用视觉呈现范式。但是,粤语词和普通话词之间不仅在词形上有差异,在语音上的差异更大。普通话和粤语的许多词汇的词形相同,语音不同,另一些词汇的词形和语音都不同。在重复启动研究中,如果采用听觉呈现范式,就可以分别考察粤语与普通话的同形异音词和异形异音词在粤语-普通话双言者头脑中的心理表征,这样,就能够更为全面地揭示粤语和普通话两种语言在粤语-普通话双言者的头脑中的表征方式。

2.实验1粤语和普通话同形异音词的语言表征研究

2.1 方法

2.1.1 被试

96名熟练的粤语-普通话双言大学生,听力正常,视力或矫正视力正常,男女各半,平均年龄为20.5岁,母语为粤语,入小学以后开始学习普通话。在实验之前,被试用5点量表自评普通话和粤语的熟练程度,1代表非常不熟练,5代表非常熟练。普通话听、说、读、写的平均熟练程度为4.50,4.03,4.05和3.90,粤语听、说、读、写的平均熟练程度为4.52,4.08,4.01和3.78。t检验表明,差异不显著,p>0.05。

2.1.2 设计

2×4混合设计。自变量为词的类型(已学、未学)和学习与测验的语言关系(普通话-普通话、普通话-粤语、粤语-普通话、粤语-粤语)。词的类型为被试内变量,语言关系为被试间变量。分为学习和测验两个阶段,均为语义归类任务。被试随机分为4组,每组24人,完成一种语言关系的实验。因变量为被试在测验阶段进行语义归类时的反应时和错误率。

2.1.3 材料

从《广州方言词典》(李荣,1998)选取215个粤语和普通话同形异音的双字词。由25名熟练粤语-普通话双言大学生用7点量表评定词的熟悉性,1代表非常不熟悉,7代表非常熟悉。去掉平均熟悉性小于5的词,余下了192个词。对照《普通话广州话的比较与学习》(欧阳觉亚,1993),确定了192个粤语词和普通话词的对应关系。由17名粤语-普通话双言大学生评定它们是否对应。80%以上的人认为对应的双字词入选,得到了120个双字词对,60个词表征生命物,60个词表征人造物。学习阶段的材料包含40个表征生命物的词,40个表征人造物的词;测验阶段材料包含20个已学的和20个未学的表征生命物的词,20个已学的和20个未学的表征人造物的词。材料由一名粤语和普通话均熟练的校园广播台女播音员分别用粤语和普通话录音。

2.1.4 程序

采用E-prime系统编程,在IBM计算机上实验。被试完成语义归类任务。在学习阶段,首先在屏幕呈现红色“+”注视点500ms;随后以听觉方式随机地呈现词。指导语告知被试将通过听觉呈现的词或者表征生命物,或者表征人造物,要求被试尽量快而准地判断词是否为人造物。若是,按J键;若不是,按F键。半数被试的用手按此规定,半数被试的用手规定相反。若被试2000ms内未反应,刺激自动消失,进入下一次测试。测验阶段的程序和学习阶段相同,任务改为判断词是否为生命物。计算机记录反应时和反应的正误。声音一出现,计算机就开始计时,被试按键以后,终止计时。计时单位为ms,误差为±1ms。

2.2 结果与分析

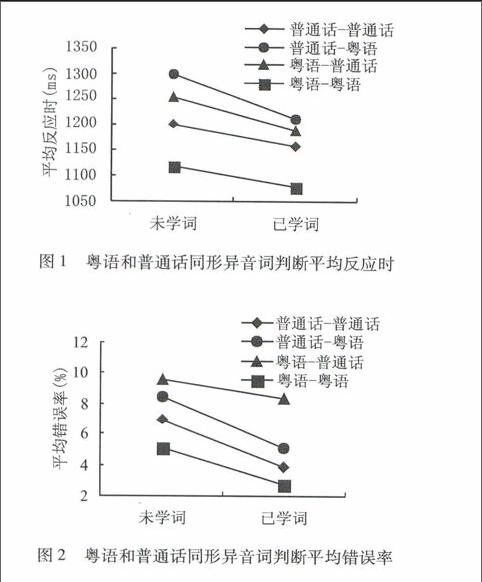

只分析测验阶段对词是否为生命物判断的数据。删除错误率大于20%的被试,88名被试的数据被纳入统计。反应时分析时删去M±3SD之外的数据,结果见图1和图2。

反应时的混合设计方差分析表明,词的类型的主效应显著,F1(1,86)=76.09,p<0.001,F2(1,78)=16.78,p<0.001。对未学词的反应时(M=1223.25ms)显著长于对已学词(M=1161.75ms)。语言关系的主效应显著,F1(3,84)=8.68,p<0.01,F2(3,234)=83.18,p<0.001。无论是对已学词,还是对未学词,学习阶段和测验阶段语言相同时的反应时均短于语言不同时,学习阶段和测验阶段同为粤语时反应时(M=1099.5ms)显著短于其他三种条件,p<0.001,其与普通话-普通话条件的反应时(M=1183ms)相差83.5ms;学习阶段和测验阶段语言不同时反应时差异不显著,p>0.05。词的类型与语言关系的交互作用显著,F1(3,84)=9.39,p<0.01,F2(3,234)=6.65,p<0.01。简单效应分析表明,对未学词,粤语-普通话条件的反应时(M=1260ms)显著短于普通话-粤语条件(M=1307ms),p<0.01;对已学词,粤语-普通话条件(M=1192ms)和普通话-粤语条件(M=1216ms)的反应时差异不显著,p>0.05。各种条件的启动效应为:普通话-普通话条件46ms,粤语-粤语条件41ms,t=2.25,p>0.05,差异不显著;粤语-普通话条件57ms,普通话-粤语条件91ms,t=3.05,p<0.01,差异显著。

错误率的方差分析表明,词的类型的主效应显著,F1(1,86)=10.60,p<0.01,F2(1,78)=3.51,p<0.05。已学词的错误率(M=5.02%)显著低于未学词(M=7.54%)。语言关系的主效应显著,F1(3,84)=4.35,p<0.01,F2(3,234)=5.49,p<0.01。均数比较表明,粤语-普通话条件的错误率(M=8.99%)显著高于普通话-普通话条件(M=5.44%)和粤语-粤语条件(M=3.91%),p>0.05;普通话-粤语条件的错误率(M=6.77%)显著高于粤语-粤语条件(M=3.91%);粤语-普通话条件和普通话-粤语条件、普通话-普通话条件和粤语-粤语条件的错误率差异不显著,p>0.05。词的类型与语言关系的交互作用不显著,F1(3,84)=1.48,p>0.05,F2(3,234)=0.13,p>0.05。

2.3 讨论

实验1表明,对已学词的反应时比对未学词短,错误率亦低。在学习阶段呈现普通话词,在测验阶段不仅能够促进对普通话词的反应,还能够促进对粤语词的反应;在学习阶段呈现粤语词,在测验阶段不仅能够促进对粤语词的反应,还能够促进对普通话词的反应。这说明,粤语-普通话双言者在语言内和语言间均存在着重复启动效应。然而,当学习阶段和测验阶段语言相同时,粤语-粤语条件的反应时短,普通话-普通话的条件反应时长。普通话词和粤语词的语言内的重复启动效应相当,语言间的重复启动效应却不对称:普通话-粤语条件的启动效应大,粤语-普通话条件的启动效应小。这意味着,普通话词对粤语词启动作用大,粤语词对普通话词启动作用小。词汇联系模型和概念中介模型均不能够解释这种现象。词汇联系模型假定,第一语言(L1)的词汇与语义表征有直接联系,第二语言(L2)的词汇与语义表征有间接联系,第二语言的词汇必须经过第一语言的词汇才能够通达语义表征。如果粤语-普通话双言者的语言表征符合词汇联系模型,那么,由于在学习阶段只出现普通话词(L2),未出现粤语词(L1),因而不会激活共同语义表征,因此也就不可能出现跨语言的语义启动效应。概念中介模型假定,双语者的L1词汇和L2词汇与语义表征的联结强度相等。如果粤语-普通话双言者的语言表征符合概念联系模型,那么,就不会出现跨语言语义启动效应的不对称。而根据修正的层级模型,实验1的结果就可以得到合理的解释:由于粤语词和普通话词之间存在着跨语言语义启动效应,因此可以推断,在粤语-普通话双言者的头脑中普通话词和粤语词的语义共同表征;由于粤语词和普通话词的语言间的启动效应不对称,因此可以推断,在粤语-普通话双言者的头脑中粤语词和普通话词的词汇分别表征。因为本研究采用长时重复启动范式,实验材料是两种语言的翻译对等词,这样,语言内的重复启动效应(词形启动)基于词汇层的加工就可以产生,而语言间的重复启动效应(语义启动)则必须发生在词汇层的加工之后,即必须以概念联系为中介。当学习阶段和测验阶段的语言相同时,存在着词汇表征的激活。由于粤语词和普通话词同形,词汇表征的激活也相当。但是,由于粤语是L1,普通话是L2,被试对于粤语词更加熟悉,所以反应时就比学习阶段和测验阶段都为普通话词时短;当学习阶段和测验阶段的语言不同时,主要是语义表征的激活,同时也有一定的词汇表征的激活。因此,普通话词对粤语词的启动效应大于粤语词对普通话词的启动效应,可以从两个方面来加以解释:(1)普通话词和粤语词与共同语义表征的联结强度不同。根据修正的层级模型,就翻译对等词而言,L1词汇比L2词汇与共同语义表征的联系强度更大。粤语词同共同语义表征的联结强,普通话词与共同语义表征的联结弱。(2)普通话词和粤语词的词汇联系强度不同。普通话词与粤语词的联结(L2至L1)强,粤语词与普通话词的联结(L1至L2)弱。因此,在学习阶段呈现普通话词,除了能够激活共同语义表征之外,还能够激活粤语词的词汇表征;在测验阶段呈现粤语词,由于共同语义表征同粤语词的联结强,加之在学习阶段粤语词的词汇表征已经激活,因而粤语词能够更快地加工;在学习阶段呈现粤语词,虽然能够激活共同语义表征,却较难以激活普通话的词汇表征;在测验阶段出现普通话词,由于共同语义表征同普通话词的联结弱,又没有普通话词的词汇表征的激活,普通话词的加工就会困难,启动效应就小。

3.实验2粤语和普通话异形异音词的语言表征

3.1 方法

3.1.1 被试

84名熟练的粤语-普通话双言大学生。选择的方法同实验1。被试自评普通话听、说、读、写的平均熟练程度为4.46、3.96、4.08和3.93;粤语的听、说、读、写的平均熟练程度为4.48、3.98、4.03和3.85。t检验表明,差异不显著,p>0.05。

3.1.2 设计和程序

同实验1。

3.1.3 材料

选取60个表征生命物的词,60个表征人造物的词,共有120个双字词对。在学习材料中包含40个表征生命物的词,40个表征人造物的词。测验材料包含20个已学的和20个未学的表征生命物的词,20个已学的和20个未学的表征人造物的词。由于选材的限制,在每类材料中,在粤语词中有40%同普通话词的两个词素完全不同,如“螗蝞(蜻蜒)”、“盐蛇(壁虎)”,其余的词和普通话词共有一个词素,如“猫乸(母猫)”、“手袜(手套)”。虽然这些词共有一个词素,但由于实验材料是双字词,又由于采用听觉形式呈现,对于相同的词素,普通话和粤语的发音不尽相同,而且被试学习后会对双字词产生整体表征,所以,仍然可以视为与普通话词异形异音的词。由一名粤语和普通话都十分熟练的校园女播音员分别用粤语和普通话在录音室录音。

3.2 结果与分析

只分析测验阶段对词是否为生命物判断的数据。删除错误率大于20%的被试,79名被试的数据纳入统计。反应时分析时删去M±3SD之外的数据,结果见图3和图4。

反应时的混合设计的方差分析表明,词的类型的主效应被试分析显著,F1(1,77)=6.01,p<0.05;项目分析边缘显著,F2(1,78)=3.18,p=0.07。对已学词的反应时(M=1187.5ms)显著短于对未学词(M=1222.25ms);语言关系的主效应显著,F1(3,75)=14.05,p<0.001,F2(3,234)=17.94,p<0.001。无论是对已学词还是对未学词,粤语-粤语条件的反应时都最短,其次是普通话-普通话条件,普通话-粤语条件和粤语-普通话条件的反应时均较长。均数比较表明,粤语-粤语条件的反应时(M=1136ms)短于普通话-普通话条件(M=1158ms),但差异不显著,p>0.05;粤语-粤语条件的反应时显著短于粤语-普通话条件(M=1275.5ms),p<0.001;普通话-普通话条件的反应时显著短于粤语-普通话条件,p<0.001;普通话-粤语条件(M=1250ms)和粤语-普通话条件的反应时差异不显著,p>0.05。词的类型与语言关系的交互作用不显著,F1(3,75)=1.93,p>0.05,F2(3,234)=2.21,p>0.05。各种条件下的启动效应为:粤语-粤语条件62ms,普通话-普通话条件32ms,t=2.38,p<0.01,差异显著;普通话-粤语条件22ms,粤语-普通话条件23ms,t=0.09,p>0.05,差异不显著。

错误率的方差分析表明,词的类型的主效应被试分析显著,F1(1,77)=11.98,p<0.001,项目分析不显著,F2(1,78)=2.49,p>0.05。已学词的错误率(M=4.30%)显著低于未学词(M=8.06%);语言关系的主效应显著,F1(3,75)=3.14,p<0.05,F2(3,234)=2.26,p<0.001。均数比较表明,粤语-粤语条件的错误率(M=3.87%)显著低于其它条件(M普-普=6.09%;M普-粤=6.39%;M粤-普=8.36%),p<0.01,其他条件的错误率差异不显著,p>0.05。词的类型与语言关系的交互作用被试分析非常显著,F1(3,75)=10.59,p<0.001,项目分析不显著,F2(3,234)=0.56,p>0.05。简单效应分析表明,对未学词,普通话-普通话条件的错误率(M=6.63%)显著低于普通话-粤语条件(M=8.95%)和粤语-普通话条件(M=11.88%),p<0.001;对已学词,普通话-普通话条件的错误率(M=5.54%)显著高于普通话-粤语条件(M=3.82%)和粤语-粤语条件(M=2.98%),p<0.01;普通话-普通话条件和粤语-普通话条件(M=4.98%)的错误率差异不显著,p>0.05。

3.3 讨论

实验2表明,对于粤语和普通话异形异音的词,未学词的反应时显著长于已学词,错误率亦高。在学习阶段和测验阶段语言相同时的反应时显著短于在学习阶段和测验阶段语言不同时。这说明,粤语词和普通话词均存在着语言内的重复启动效应。与实验1不同,当学习阶段和测验阶段的语言均为粤语词时,语言内的重复启动效应大;当学习阶段和测验阶段的语言均为普通话词时,语言内的重复启动效应小。这表明,出现了粤语词和普通话词的语言内的启动效应的不对称,表现出粤语词的语言内的启动优势。所以如此,是由于粤语词和普通话词异形异音,相当于两种完全不同语言的词,普通话词的L2特点更加明显。由于被试的母语是粤语,对这些粤语词更加熟悉,当它们在学习阶段出现时,比普通话词的语义通达更快,语义激活更强,产生了更大的语言内启动效应。实验2还表明,在学习阶段呈现普通话词,能够促进在测验阶段对粤语词的反应;在学习阶段呈现粤语词,能够促进在测验阶段对普通话词的反应。因此,在粤语词和普通话词之间也存在跨语言重复启动效应。这说明,异形异音语义却相同的粤语词和普通话词的语义也共同存储。但是,在实验1中,普通话词对粤语词的启动效应大,粤语词对普通话词的启动效应小;在实验2中,粤语词和普通话词的跨语言重复启动效应却对称。所以如此,也是由于被试对与普通话词异形异音的粤语词更加熟悉,它们同共同语义表征的联系更强,对语义表征的激活更强,由共同语义表征传达给普通话词的激活更强,弥补了粤语词对普通话词启动的劣势。当学习阶段和测验阶段的语言相同时,粤语-粤语条件的反应时短,普通话-普通话条件的反应时长。这一趋势与实验1相同。

4.综合讨论

4.1 粤语-普通话双言者的语义共同表征,词汇分离表征

实验1表明,对熟练的粤语-普通话双言者而言,无论粤语词和普通话词是同形异音还是异形异音,也无论是在语言内还是在语言间,语义加工均存在着长时重复启动效应。这种反应模式表明,虽然粤语和普通话具有不同的词汇,但词汇对应的语义表征却是相同的。

重复启动效应是指在完成一个任务时,如果先前对刺激反应过,再次反应时会更快、更有效。成功地加工一个刺激依赖于对相关刺激的早期经验。一些实验证实了跨语言重复启动效应的存在(Dennis & Schmidt,2003;Charles,Weaver,& Wil-liam,2003)。fMRI研究表明,刺激的重复出现会产生启动效应(Chun-Yu & Ryan,2007)。Zeelen-berg等(2003)认为,熟练的双语者在概念加工中可以获得跨语言的语义启动效应。既然语言之间在语义加工中存在着启动效应,那么,双语者的两种语言的语义必定是共同存储在一个语义系统中的(盛瑞鑫,热比古丽·白克力,郭桃梅,2007)。研究发现,熟练的荷兰语-英语双语者和中-英双语者在生物决定任务中都表现出跨语言的长时重复启动效应(Zeelenberg Pecher,2007;游旭群,苟雅宏,2006)。本研究采用类似的范式,也发现熟练粤语-普通话双言者语言间的重复启动效应,从而证明粤语-普通话双言者的语义共同表征。

粤语-普通话双言者的词汇又如何表征?熟练粤语-普通话双言者的粤语词和普通话词都存在语言内的和语言间的长时重复启动效应,但效应量的大小却在不同条件下有异。在实验1中,虽然同形异音的粤语词和普通话词的语言内启动效应相当,但语言间启动效应却不对称:普通话词对粤语词的启动效应显著大于粤语词对普通话词的启动效应。在实验2中,出现了语言内启动效应的不对称:粤语词的语言内启动效应显著大于普通话词。所以存在这些差异,是因为普通话和粤语有不同的词汇系统。随着材料不同,两种词汇系统有不同的关系,出现不同的启动优势。而且,在实验1中,粤语-粤语条件的反应时显著短于普通话-普通话条件。在实验2中,粤语-粤语条件和普通话-普通话条件的反应时差异虽不显著,但比普通话-普通话条件短。这些都表明,粤语-普通话双言者的词汇(语音和字形)分别表征,有两个词汇系统。如果粤语和普通话的词汇共同表征,则不会出现上述差异。

因此,粤语-普通话双言者的语言表征更符合修正的层级模型。在粤语-普通话双言者的两种词汇系统中,粤语词同语义系统的联系更强,普通话词同语义系统的联系较弱;从普通话词到粤语词的联系更强,从粤语词到普通话词的联系较弱。这是因为被试的母语是粤语,普通话是第二语言。虽然被试自评普通话与粤语同样熟练,但普通话仍然比不上粤语熟练。双语研究表明,语言获得时间、熟练程度和获得方式影响语言表征。Chomsky认为,人的大脑先天就有一种专司语言的官能,叫语言能力(The Faculty of Language)。这是人类不同于其他物种的最大特点之一。儿童对语言的掌握可以分为语言习得(Language Acquisition)与语言学习(Lan-guage Learning)。语言习得是指儿童在先天语言机制处于开放状态下(一般在一岁至十一二岁之间)以惊人的速度、下意识地掌握自己的母语或第一语言的过程,语言学习是指儿童在掌握了母语或第一语言之后有意识地学习第二种或更多语言的过程。在这一过程中(一般在十二岁之后),人的语言机制一般处于“关闭”状态,学起来比较吃力,速度远不如语言习得那么快,也无法获得对所学语言的语感。Chomsky的这一观点被许多观察和实验证实(chomsky,1972;力提甫·托乎提,2012)。例如,儿童学习语言比成人更具有优势。初生一个月的婴儿就能够学到母语的很多语音特征(Kuhi,Wil-liams,Laeerda,Stevens,& Lindblom,1992);1~3岁左右接触L2的英-汉双语者在语法判断精确性上也不如讲母语者(Weber-Fox & Neville,1996);Spanish-Catalan双语者根据母语来组织元音(PalI-ier,Bosch,& Sebastian,1997)。这些都说明,L2很难达到与L1对等的地位。这是因为语言学习存在关键期。在关键期过后,负责语言加工的神经回路就丧失了发展的可塑性。开始学习L2的时间越晚,L1和L2表征的差异就越大(Kim,Relkin,Lee,& Hirsch,1997)。Paradis(1994)假设,语言获得方式决定语言加工是依赖程序性记忆还是依赖陈述性记忆。如L1和L2在非正式情境中获得并达到流利,语音和句法信息就存贮在程序性记忆中;如果在7岁后以正式方式学习L2,L2的流利性就会受限制,语音和句法更可能保存在陈述性记忆中。被试在6岁左右开始学习普通话,早已经过了口头语言发展的关键期;他们的普通话在学校中学习,普通话词更可能被保留在陈述性记忆中。在非正式场合,他们更多地讲粤语,在掌握普通话的过程中,他们又以粤语为中介,普通话至粤语的词汇联系被更多地使用,粤语至普通话的词汇联系却较少使用。这样,就导致从普通话到粤语的词汇联系更强。所有这一切,决定了粤语-普通话双言者的粤语词和普通话词分别表征。

4.2 粤语词和普通话词的重复启动效应比较

粤语词和普通话词的重复启动效应具有不同的趋势。当普通话词和粤语词同形异音时,出现了语言间启动效应的不对称,表现为普通话词对粤语词的启动优势;当普通话词和粤语词异形异音时,出现了语言内启动效应的不对称,表现为粤语词对普通话词的启动优势。这是因为当普通话词和粤语词同形异音时,普通话词和粤语词的区别仅在于发音不同。由于被试对粤语词的语音更加熟悉,从普通话词到粤语词的词汇联系更强,所以,当普通话词在学习阶段出现时,不仅能够激活共同语义表征,还能够容易地激活粤语的词汇表征;当粤语词在学习阶段出现时,只能够激活共同语义表征,较难以激活普通话词的词汇表征,因此出现了普通话词对粤语词的语言间启动优势。当普通话词和粤语词异形异音时,粤语词是一些特殊的语言表达,和同形异音的粤语词相比,普通话词同这些特殊粤语词的联系弱,因而未出现语言间启动效应的不对称。在学习阶段和测验阶段的语言一致时,特殊的粤语词不仅激活了共同的语义表征,还激活了特殊的词汇表征,所以启动效应就大;而它们的普通话对应词却无这种“特殊”的效果,因而启动效应就相对小。

对粤语和普通话同形异音的词和异形异音的词,语言内的启动效应和语言间的启动效应的大小也有不同的趋势。对粤语和普通话同形异音的词,语言内的启动效应小于语言间的启动效应;对粤语和普通话异形异音的词,语言内的启动效应大于语言间的启动效应。这是因为粤语和普通话同形异音的词虽然异音,但毕竟同形,发音也具有较大的相似性。因此,粤语词在学习阶段出现时,不仅激活了粤语词的词汇表征,普通话词的词汇表征也有一定程度的激活;普通话词在学习阶段出现时,不仅激活了普通话词的词汇表征,粤语词的词汇表征也有了一定程度的激活。因此,同形异音的粤语词和普通话词激活的语言特定性弱,分散了有限的激活能量,减弱了语言内的启动效应。粤语和普通话异形异音的词则具有较强的语言特定性,激活的方向集中,语言内的启动效应就比语言间的启动效应更强。

4.3 关于粤语-普通话双言的双语性质

张积家和张凤玲(2010)比较普通话-英语双语者、粤语-普通话双言者和普通话单言者图片命名与图片分类的成绩,发现粤语-普通话双言者对图片命名和图片分类的反应模式和普通话-英语双语者一致,表明粤语-普通话双言和普通话-英语双语有类似的认知机制。马利军等(2011)和陈栩茜等(2012)采用视觉呈现的范式、本研究采用听觉呈现的范式的研究表明,粤语-普通话双言者的语言表征方式符合修正的层级模型,亦类似于双语者。粤语和普通话都是汉语,为什么粤语-普通话双言者的语言表征却与双语者相似?即两种语言的语义共同表征,词汇分离表征。这与粤语的特点以及粤语与普通话的关系有关。在汉语的内部,虽然各种方言都使用相同的书面语,但是,除了北方方言以外,吴、湘、赣、客、闽、粤六大方言与普通话在词汇、语音甚至语法上的差异甚大。以粤语而论,它与普通话的差异就十分明显。例如,普通话只有阳平、阴平、上声、去声4个声调,粤语却有阴平、阴上、阴去、阳平、阳上、阳去、阴入、中入、阳入9个声调;在词汇方面,粤语中有大量的特殊表达,如“哥哥”称为“大佬”,“儿子”称为“仔”,生气称为“嬲”。粤语中的许多词汇与普通话词汇词形相同,读音不同,如普通话中的“二”在粤语中读成“yi”;在语音方面,粤语中j,q,x和z,c,x发音完全相同,h与w发音也不区分;在文字方面,有许多粤语字,如“啲”、“嘅”、“攞”、“冚”等;在句子方面也有很大的不同。普通话中的“你先吃”在粤语中变成了“汝食先”,“你先走”在粤语中变成“汝行先”。由于方言之间差异甚大,为了交际,人们便创造出一种汉语共同语——普通话。普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范现代白话文著作为语法规范(胡裕树,1995)。语言学认为,如果两种话语之间不能够直接通话,就可以定义为两种不同的语言;若两种话语之间有或大或小的差别,却可以直接通话,就可以定义为同一语言的两种的不同方言。根据这一标准,北方方言讲话者与普通话讲话者可以直接通话,可以被视为同一种语言。粤语讲话者与普通话讲话者无法直接通话,应该被视为两种不同的语言。不过,这并非是语言分类的唯一标准。挪威语、瑞典语和丹麦语虽然可以直接通话,却被列为三种不同的语言。粤语与汉语其他方言都有书写文字和使用族群的高度统一性,这也与西方语言存在着很大的差异。因此,虽然粤语和普通话同属于汉语的分支,但是,就语言表征的方式而言,粤语-普通话双言者和双语者一致。从语言表征的角度看,粤语和普通话并用应该被视为“双语”。这一结论或许可以推广到与普通话相差很大的方言,如吴、湘、赣、客、闽方言。

5.结论

本研究条件得出如下结论:(1)粤语-普通话双言者的语言表征类似于双语者,粤语和普通话的语义共同表征,词汇分别表征。(2)粤语-普通话双言者的粤语词和普通话词与语义表征的联结强度不同。粤语词和普通话词双向联系的强度不同,由普通话词到粤语词的联系强于由粤语词到普通话词的联系。