职业发展过程中大学生考研的个人投资决策分析

摘要:随着教育部一系列关于研究生教育新政策的出台,考研形势有了新的变化。在新形势下对研究生教育的收益和成本做出重新解读,有助于学生在选择是否读研时做出正确选择。文章运用劳动经济学模型,在各种因素得以量化的条件下,计算个人投资硕士研究生教育的收益率,并结合考研风险分析,提出应转变学历高容易就业的观念,准确定位自己,拥有风险意识等相关建议。

关键词:考研;个人投资;收益;成本

考研热一直是近几年讨论的热点,继2013年考研人数达到空前盛况后,教育部宣布取消了“40岁报考门槛”,“研究生彻底取消公费”并“调整奖学金颁发”政策。受政策波及,近两年来,我国研究生报名人数持续下降,2014年下降2.27%,2015年下降3.8%。然而,录取人数却连续三年保持4%的增长率。考研似乎变得越来越容易了,再加上硕士授予人数的连年攀升,一系列关于国内研究生含金量的疑问接踵而来。本文根据人力资本投资相关理论,通过建立模型,分析大学生考研的成本及风险,为大学生职业发展提供参考。

一、理论依据

人力资本投资理论认为[1],教育是人力资本投资的核心,教育不但是一种消费,同时也是一种投资活动,是增加人的价值含量并影响未来的货币收入和未来消费的投资。1986年,美国纽约大学校长、经济学家约翰斯顿第一次提出了著名的成本分担理论。该理论认为,就整个社会而言,高等教育服务的主要目的是为社会经济发展培养各种人才,同时还具有一定的公共属性和特殊功能,承担一定的社会政治及文化功能,具有较强的经济外在性。根据美国著名经济学家保罗·A.萨缪尔森[2]于1954年提出的公共产品的定义,研究生教育在消费上具有竞争性、排他性和效用的不可分割性,但考虑到其所产生的外部效益,认为其兼有公共产品和私人产品的成分,介于公共产品和私人产品之间,属于准公共产品。

硕士研究生教育作为一种人力资本投资,从经济学理性人假设出发,只有当投资的预期收益现值大于投资成本时,人们才会决定投资。因此,有必要对硕士研究生人力资本投资进行成本及收益分析。

二、模型建立

我们对加里·贝克尔的教育投资模型[3]进行变形,将未来收益与成本的衡量扩充为两部分,一部分针对接受教育时期,另一部分针对就业时期。将前期投资成本设为初始投资,并推广到个人全部工作年限来计算收益。其公式为:

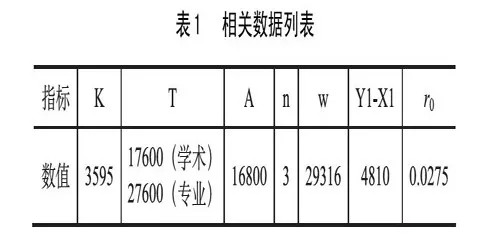

式中K表示因接受硕士研究生教育而花费的前期成本,n表示在读时间,T表示每期在校花费,A表示每期在校就读福利,w表示读研的机会成本,Xi表示受过本科教育的劳动者在第i年的劳动收入,Yi表示受过硕士研究生教育的劳动者在第i年的劳动收入,N表示受过硕士研究生教育后可以用于工作赚取劳动收入的年数,r表示接受硕士研究生教育所带来的教育投资的内部收益率,r0表示在接受研究生教育期间的收益率。

该模型基于以下假设:

第一,人是理性的,即个人的教育投资决策是基于个人经济利益的最大化的追求。

第二,资源是稀缺的,用来进行人力资本投资的资源投资是有成本的,并受到可利用资源的制约。

第三,所有的具有本科学历的人有同样的能力和均等机会进入任何职业,即完全竞争劳动力市场条件。

第四,所有人收入产生差别的原因只是受教育时间不同的差别,即一个人接受教育时间越长,其收入水平越高。

第五,假设学术型硕士与专业硕士在未来就业前景相同。

三、个人投资决策分析模型实证分析

(一)成本分析

1.显性成本分析

(1)前期成本为个人为获得硕士研究生入学资格而花费的成本即考研成本,包括培训费、资料费、食宿费、交通费以及报名费等等。据调查显示15%的人花费在1000元以下、69%的人花费在1000元-5000元、6%的人花费在5000元-10000元、10%的人花费在10000元以上。我们选取各区间中值并根据抽样人数进行加权平均得出平均前期花费K为3595元。

(2)直接成本为接受研究生教育所花费的成本,包括每年的学费、住宿费、书本资料费和其他杂费等。经调查学术型研究生一般年份为三年,专业型为两年,从教育部科技发展中心公布数据了解到2015年专硕和学硕比例将达到一比一。所以选择对于学硕和专硕分别进行成本计算。针对学费选取报考最集中的十所院校的2014级入学费(排除个别与外国合办专业学费)。其中学术型硕士学费为8000元/学年,专业型硕士约为18000元/学年(其中经管类专硕可达2.5—6万/学年,一般专业型专硕普遍分布在1—1.5万元/学年)。每月书本资料费以及其他杂费加在一起花费估计为800元/月左右。综合来看学硕花销平均17600元/学年,专硕花销27600元/学年。

2.隐性成本分析

隐性成本主要是指学生因接受硕士研究生教育而放弃的潜在收益,也称机会成本,隶属间接经济成本。

(1)就业成本。对于毕业生来讲,就业收益是最主要的机会成本,然而由于行业、地域等差距,对于不同学历层次的收入统计资料较难获得。数据调查显示2014年本科生平均起薪收入为2443元,则可以粗略估计第一年损失金额为29316元。

(2)心理成本。无论是在考研过程中还是考取研究生之后,硕士生都面临着极大压力。虽然近几年报录比下降,但由于扎堆报考等原因,“千军万马过独木桥”的现象依旧存在。据北京青年管理服务中心数据显示,近几年专、本、硕、博四类人群里,以硕士生的就业压力最为显著。但专业型的报考只占考生总数的38%,其报考压力明显小于学硕。

(二)收益分析

1.就业收益

研究生毕业薪资普遍高于本科生,而为了增加可比性,我们选择2010届毕业生三年后工资同研究生起薪进行比较,本科毕业生两至三年后平均月收入为5962元。研究生起薪月薪资区间分布为:(1)2000以下占4.92%;(2)2000元—4000元占25.68%;(3)4000元-6000元占30.62%;(4)6000元-8000元占18.33%;(5)8000元-10000元占14.75%;(6)10000及以上占5.7%加权平均月工资为5531.2元。本科毕业后收入与年收入差为4810元。参考工作年限平均每增加一年,工资上涨率g为4.5%,则可简化成用公式(Y1-X1)/(r-g)来计算就业时期工资福利。

2.研究生福利

首先是奖学金和助学金。国家规定硕士研究生每年资助标准不得低于每生每年6000元并且还对优秀学生授予学业奖学金。其次是较低的生活费用。根据规定政府举办的各类高校利用国家财政性资金建造的学生宿舍,住宿费用每学年不得超过1200元,这远小于普通城市的租房费用,且高校食堂伙食水电价格较为便宜,不过考虑到部分企业在伙食和住宿上对于员工都有一定的福利,我们这里按照保守计算,每年总共可以获得的高校福利为16800元。

表1 相关数据列表

四、计算结果及风险分析

综上得出个人投资专业型硕士的收益率为10.5%,学术型为9.7%。由于本文收益成本为保守估计,实际收益率可能略高。计算结果显示专业型硕士收益率略高于学术型,但由于两者的工作方向以及优势不同,上述结果仅供参考。

在探讨了收益率之后,根据近几年报考形势,分析考研风险如下。

(一)报名集中化,热门专业报考风险加大

由于近几年报考学校趋向于集中化,专业两极化,导致研究生招生与录取严重不匹配,2014年甚至出现了8000人的招录缺口。报考热门学校专业降低了热门专业报考成功率。

(二)扩招带来高学历资源稀缺性下降

每年硕士、博士研究生正分别以4%、3%的增幅上涨。本文模型假设教育程度与收入呈正比,预计2017年硕士毕业人数将比2014年多7.5万人次。据悉国内硕士研究生整体淘汰率不到5%,而这个数字在许多教育相对发达国家,可能高达30%-50%。30多年间我国共培养博士研究生49万人,硕士研究生426万人,其中近5年培养的研究生约占培养总量的50%。过量的高学历供给将会降低研究生文凭的市场价格与价值。

(三)性别风险

根据教育部公布的教育统计数据,从2009-2012年,全国女硕士招生规模连续4年高于男硕士,女硕士增幅达18%左右。而从人力市场的调查显示,长期以来的“重男轻女”现象依然存在,许多企业在同等条件下更愿意录用男生,且男性应届生平均每月起薪要比女性高239元。这使得女性考研者在未来就业时拥有较高就业风险。

面对我国整体宏观经济下行,考研政策改革以及扩招的冲击,考前分析显得愈发重要。我们应建立起成本收益观念,对未来的就业生活有一定的规划,转变“高学历=易就业”的思想。建议针对学科以及自身能力特点,综合收益与风险,慎重考虑,最终做出满意抉择。

参考文献:

[1] 宁光杰.劳动经济学[M].北京:经济管理出版社,2007.

[2] 萨缪尔森.经济学[M].北京:北京经济学院出版社,1996.

[3] 加里·贝克尔.人力资本一特别是关于教育的理论与经验

分析[M].北京:北京大学出版社,1997.

[4] 麦可思研究院.2014中国大学生就业报告[R].北京:社

会科学文献出版社,2014.

[5] 张吉庆.浅谈在读研究生的机会成本[J].现代商业,

2012,(14):283-284.

[6] 杜京.应届大学毕业生考研机会成本分析[J].价值工程,

2011,(10):298-299.