学子从军,一曲悲壮的歌

中国抗战的历史里,西南联合大学是个特别的存在。由北大、清华、南开三所高校所组成的这所流亡大学,历经战火而弦歌不辍,寄托了全国人民的希望。而西南联大的学子中,也有一批特别的人,他们主动弃文从武,放弃后方相对安定的生活,奔赴抗日第一线,在血与火的洗礼中,谱写了一曲救亡图存的悲壮战歌。

原始森林边训练的汽车兵

“北大校园内有一块石碑——国立西南联合大学纪念碑,是比照云南昆明西南联大旧址上的原碑1∶1复制的。碑的背面镌刻着抗日战争期间从军的834名学生的姓名,其中就有我父亲黄枬森的名字。那上面,还有他的妻兄、我的舅舅王蜀龙以及许多他们熟悉的同学。父亲生前只要路过石碑,都会驻足细看,久久地抚摸碑上斑驳的字迹,向我讲述当年的往事。”在北京一家咖啡馆里,黄丹对《环球人物》记者说。

黄枬森是四川富顺人,1921年出生。21岁时,他考入西南联大物理系,大二时转入哲学系。他读大三那年,国民党政府发出“十万知识青年从军”的号召。“报名截止前一天,学校请一些著名教授做动员,有冯友兰、闻一多、潘光旦等,每个人都讲了一二十分钟。闻一多先生的讲话特别打动我父亲,他说士大夫阶级平时不流汗,战时不流血,只有工农大众平时流汗,战时流血。而现在工农士兵在战场上拼命,与敌人血战,他们的生活也十分悲惨,吃不饱,穿不暖。知识分子参加到军队中,能改变战士的素质,改善工农士兵的待遇。何况大敌当前,男儿当挺身报国。”于是,黄枬森报名参军。

“入伍后,我父亲被编入炮兵第207师,军衔为二等兵,不久又被编入汽车兵第一团,乘飞机前往印度兰姆伽受训。”那是黄枬森人生中第一次乘飞机,而且坐的是运输机。机舱里没座位,学生们都站到窗边向外俯瞰。运输机发出巨大的轰鸣,伴随着清晨初升的朝阳,腾空而起进入云海,一直向西,飞过茂密的森林,越过银色的雪山。“经过澜沧江和怒江时,舱内温度骤然降低,中午时分终于在印度汀江机场安全着陆。当我父亲他们走下飞机时,全身已冻得像冰块,两耳又痛又聋,互相讲话要大声喊才听得清楚。”

从汀江,这批学生又坐了4天4夜的火车,才到了集训地兰姆伽。

当时,兰姆伽是中国驻印军队的大本营和训练基地,黄枬森等联大学生每天在常规军事训练后进行驾驶训练。

军队的生活枯燥而单调,天气炎热,夜间蚊虫叮咬,休息不好,伙食也不好,但大家信念很足,都想早日掌握技术,奔赴战场。“后来全团迁到雷多进行高级训练,就是如何在战争中克服各种困难完成运输任务。父亲他们的营房附近就是原始森林,道路本就复杂,教官们又专门建造了各种艰险道路。最令人提心吊胆的是在漆黑的夜里无灯行车。”

当这批学生兵终于完成训练时,传来抗战胜利的消息,部队不再需要学生兵,全部遣散,或返校复学,或另谋职业,“父亲可以说是满怀希望而去,一腔失望而归,重新回到昆明读书。”

抗战胜利后,黄枬森跟随学校北上,在北京大学读书、工作,最终成为中国马克思主义哲学史学科的开创者。

浴血松山的翻译官

如果说黄丹父亲黄枬森的从军只是一场严酷的训练,那么,她的舅舅王蜀龙,从联大奔赴前线就是真正的浴血奋战了。

“我舅舅家里是四川富顺的盐商,对孩子的教育很重视。舅舅17岁时,就考入西南联大物理系。”王蜀龙曾写文章回忆过新入校上课的情形:在陈岱孙先生讲授的经济课上,突然下起大雨。因为屋顶是简陋的铁皮,雨声震耳,无法继续听讲。陈岱孙慢慢地,故意非常庄严沉重地,在黑板上一笔一笔描出4个尺长大字——“停课赏雨”。

王蜀龙读大二时,美国不断向中国增派空军、陆军部队和后勤人员,深入各级营房所在地,与中国官兵并肩战斗,因此需要大量的英语翻译人员。国民政府教育部于是向西南联大、中央大学、交通大学、浙江大学、武汉大学、重庆大学等校分派了译员征调名额。“1943年11月,我舅舅在昆明志愿报名参军。他在译员培训班里接受了6个星期的培训,就跟随中国远征军出发了。”

这个“译员培训班”里,任课教师都是联大教授或军方高层,除了必需的英语,还讲授美国史地、外交礼仪、气象、航空常识等内容。当时培训出来的,都是翻译官,隶属于国民政府外事局,授上尉军衔。

虽说只是翻译,王蜀龙也奔赴过滇西战役的最前线——松山战场。

当时,远征军在美国空军的掩护下,向盘踞在滇西的日本占领军发起围剿。日军占据松山山顶的要地,居高临下拼死顽抗,中国军队攻势虽猛,却因山势险峻,气候恶劣,屡屡受挫。异常惨烈的战斗持续了几个月,中国军队才收复松山。

刚参加完松山战役,王蜀龙就患上了疟疾。一天晚上,他开始感到浑身发烫,后来变成打寒战,不管盖多少条军毯也无济于事。第二天早上,他被送进了野战医院,经过一段时间的治疗,终于恢复了健康。

“1945年4月14日,包括我舅舅在内的100名上尉翻译官,忽然接到一份紧急命令,要乘飞机去美国执行一项特别军事任务,但究竟去做什么,上级对他们是保密的。直到上世纪80年代,才有消息披露出来,说本来联军总参谋部制定了一项攻击日本本土的计划,我舅舅他们有可能是因为这个去的。”但很快,日本投降,中国赴美人员的任务也随之终止。

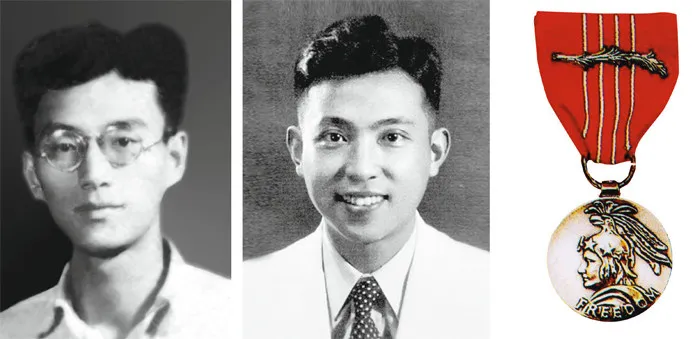

“我舅舅后来先是在美国一个空军基地待了一段时间,退伍后结婚、生子。中美关系正常化之后,他多次回国探亲。早些年,他们留在美国的战友、同学,还经常聚会,近几年,故去的人越来越多,我舅舅也已九十高龄。今年5月他过生日,还穿着当年的军装照了一张相片发给我们,身姿笔挺,风采不减当年。”

近300位从军学生,连名字都没有留下

王蜀龙、黄枬森,都是联大从军学子的典型代表。西南联大从成立之初,就从来不缺热血男儿。

1937年秋,北大、清华、南开在湖南长沙组建临时大学。11月1日,学校正式开课。战火很快南来,12月13日,国民政府的首都南京失陷,并发生了骇人听闻的“南京大屠杀”。愤怒又悲痛的学生们立刻要求上前线保家卫国。

当时,校方要求参战学生“无论由学校介绍或个人行动,在离校前,皆须至注册组登记,以便保留学籍”,但还是有学生未经登记,回到沦陷区,艰苦抗战。

熊向晖、许焕国等人,报名参加了湖南青年战地服务团。熊向晖后来成了蒋介石爱将胡宗南的机要秘书,同时他也是一名优秀的中国共产党地下党员;物理系学生熊大缜、地学系学生李广信等,从长沙出发,到山西投身八路军,利用自己的理科知识,开展地雷战……

美国对日宣战之后,中缅印战场需要大量外语人才。在政府的号召下,联大学生更是踊跃参军。校务委员会三位主席张伯苓、蒋梦麟、梅贻琦的孩子们,在这方面,也堪称表率。张伯苓的儿子张锡祜早在“九一八”事变后就从南开退学,考入中央航校,当了空军飞行员,淞沪战役时殉国,年仅26岁;蒋梦麟的儿子蒋任渊是协助美军的翻译官,曾去印度兰姆伽受训;梅贻琦的儿子梅祖彦1943年自愿报名从军,1944年,正在联大读书的梅贻琦二女、三女也报名入伍。

参军入伍的人里,有九死一生者。比如毕业于联大外文系、后成为著名诗人的穆旦。1942年,正在联大外语系当助教的他年仅24岁,投笔从戎,被分在杜聿明的部队里。那一年,滇缅战场失利,穆旦亲历了国民党军队的大撤退。他们翻过野人山,在原始森林里穿行,沿途经历了洪水、毒虫、疟疾等,白骨遍野,死伤累累。

在疾病与饥饿的折磨下,生命力极其顽强的穆旦从“地狱中生还”,走到了队伍的集结地印度。他后来绝口不提当年的痛苦经历,但为此写下了很多壮烈的诗,其中一首叫做《森林之歌——祭野人山死难的兵士》:

远征军的非人生活/在阴暗的树下,在急流的水边/逝去的六月和七月,在无人的山间/ 你们的身体还挣扎着想要回返/而无名的野花已在头上开满/ …… 静静的,在那被遗忘的山坡上/ 还下着密雨,还吹着细风/没有人知道历史曾在此走过/留下了英灵化入树干而滋生。

穆旦带着战争的创伤最终回国,也有的联大学生,永远地留在了战场上。从联大考入巫家坝空军航校的12名飞行员中,有5名阵亡烈士。戴荣钜,气象系学生,1944年6月在长沙与敌机作战时殉国;王文,机械系学生,1944年8月在保卫衡阳战役中殉国;先修班的吴坚、机械系的崔明川、物理系的李嘉禾,还有许许多多不同系别、不同职务、不同年月牺牲的学子……

如今,他们以及他们的故事,都只剩下一个个名字,刻在冷冰冰的纪念碑上。据不完全统计,联大8年,共有1100多名学生参军。除了碑上的这834个名字,还有近300名从军学生,因为各种原因,甚至连名字都没有留下。

采访回来当天,黄丹将王蜀龙九十大寿的那张军装照发给《环球人物》记者,望着他笔挺的身姿、壮志不老的神情,终于明白童颜鹤发的他为何依旧那么英姿飒爽——他的背后,是一代中华民族知识分子的脊梁!