人工固定化生物活性炭的生理学研究

何延青 卢春萍

(河北建筑工程学院 张家口075000)

生物活性炭技术一般是指以活性炭为载体,利用自然吸附生长的微生物,在水处理过程中同时发挥活性炭的物理吸附作用和生物降解作用的水处理技术.但是由于在颗粒活性炭长期运行过程中自然形成的生物无选择性;同时,炭表面被微生物分泌的粘液性物质覆盖后,其吸附作用能否发挥等问题的存在,使得生物活性炭未能推广应用,一直处于研究阶段[1].针对这一状况,我们采用生物工程技术,筛选、驯化出工程菌,并通过固定化手段,形成工程菌的人工固定化生物活性炭.

研究对工程菌人工固定化的生物活性炭和自然形成的生物活性炭对微污染水的净化效率进行了试验对比,并从生理学角度展开探讨.

1 人工固定化生物活性炭与自然形成的生物活性炭运行效果

本实验通过控制培养基的营养成分分离培养出贫营养环境中高效分解有机物的微生物作为工程菌,然后将其固定在活性炭载体上,成为人工固定化生物活性炭系统.同时在完全相同的条件下与其平行运行的是没有接种工程菌的活性炭,使其成为自然形成的生物活性炭系统.以微污染水源水作为处理对象,以高锰酸盐指数作为检测指标对两个系统的运行状况和净水能力进行了对比试验.试验结果如图1所示.从总的运行效果来看,人工固定化生物活性炭的净化性能明显优于自然形成的生物活性炭.

图1 高锰酸盐指数去除率(%)变化规律

针对于此我们从生物量与生物相构成等方面进行了深入的试验和分析.

2 生物活性炭上微生物的微观结构分析

人工固定化生物活性炭的生物相单一,是由工程菌构成,且代时长,不受水温变化的影响,数量基本稳定在103-104cfu/g炭.我们也对自然形成的生物活性炭上的菌量、菌种等进行了分析.无菌操作,取10克样品进行洗脱,将絮状物破碎,倍比稀释后测定菌量,菌量为102cfu/g炭.而新炭人工形成的生物活性炭 ,菌量为103cfu/g炭.

在测定菌量的同时,对细菌的种类进行了考察.经分离纯化,共得到6株菌,通过形态结构、培养特征及生理生化指标的测定,得知它们分别属于芽孢菌属(Bacvibacterium)2株、假单胞菌属(Pseudomonas)2株、短杆菌属(Brevibacterium)1株、微球菌属(Microccus)1株这说明种类较少.

由此证明,尽管自然形成的生物活性炭上菌量较高,但由于种类较少,故导致其高锰酸盐指数的去除率较差.自然形成的生物活性炭的净化效率很差,仅从生物相构成的分析还不能完全弄清,基于此,我们通过扫描电子显微镜对自然形成生物活性炭和人工固定化生物活性炭的微观结构进行了研究.

图2 人工固定化生物活性炭表面结构

图3 自然形成的生物活性炭表面结构

由图2可知采用工程菌对新炭固定化所形成的生物活性炭,其表面不均匀地分布着工程菌.因此,工程菌的存在并不影响活性炭物理吸附作用的发挥,从而使得人工固定化生物活性炭具有稳定、高效的净化效能.从图3看出,自然形成的生物活性炭的被形成的生物膜完全覆盖,特别是细菌分泌的粘液性物质渗透到活性炭的大孔和过滤孔中,导致传质速率大大降低,活性炭微孔不起作用,这样一来,活性炭的物理吸附作用丧失,只起到单纯的载体作用,生物活性很低,造成高锰酸盐指数的的去除率较差.

3 生物活性炭上的生物相构成

3.1 生物活性炭上的微生物量

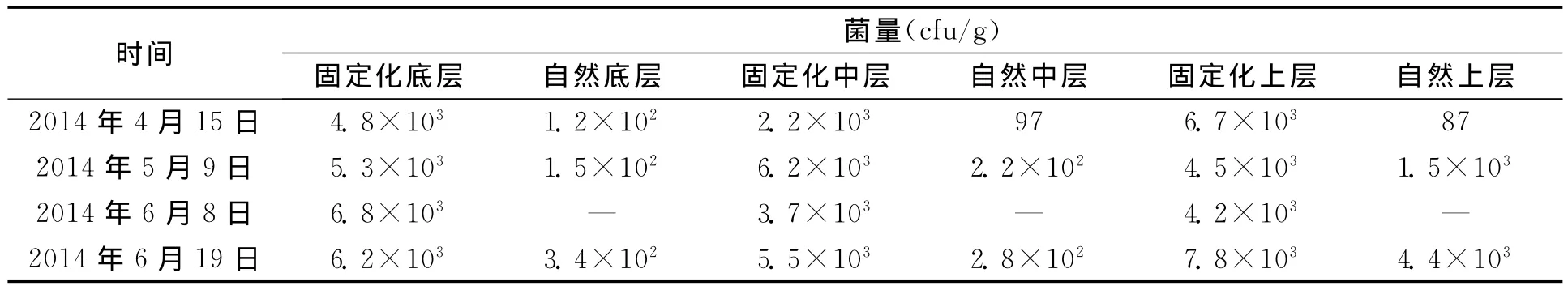

实验中固定化生物活性炭柱从底部进水,采用升流式吸附,为了更好地反映出沿水流方向固定化生物活性炭上工程菌数量的变化,分三层进行取样,分别记为底层、中层和上层,同时测定了自然形成的生物活性炭柱中的细菌量.结果见表1.

表1 不同BAC层上的菌量

由表1可知,滤柱中各层固定化生物活性炭上菌量基本上是相同的,处于同一数量级上,说明沿水流方向菌量的分布是相对比较均的.自然形成的生物活性炭上菌量的分布状况与固定化生物活性炭的基本一致,但数量较少.

3.2 生物活性炭上的微生物种类的变化

利用筛选、驯化的工程菌,人工固化形成固定化生物活性炭投入运行后,人们所关心的就是固定化生物活性炭能否长久、稳定地保持较高的净化效率,也就是工程菌能否始终保持优势种群,因为一这问题直接关系着固定化生物活性炭技术的应用,所以我们对运行固定化生物活性炭以及连续运行几个月的颗粒活性炭上细菌进行了鉴定.结果见表2.

由表2来看,颗粒活性炭在运行过程中能够吸附细菌,即自然形成生物活性炭,但高锰酸盐指数的去除效率并不高.从固定化生物活性炭上共分离出17株菌,比最初投加时的工程菌多2株,这是在运行中自然吸附上的,所占比例很小,不影响固定化生物活性炭净化效能的发挥.

工程菌本身就是经过常规处理后存在的优势菌,所以在自然状态下吸附在颗粒活性炭上的细菌和工程菌同属,但在自然状态下其代谢活性较低,存在于颗粒活性炭上不会具有很高的代谢活性;而工程菌是经过驯化的,适应性很强,代谢活性高,在含有微量有机物的水中生长繁殖,所以固定化生物活性炭的净化效率较高,运行稳定.

表2 固定化和自然生物活性炭上细菌种类

4 固定化生物活性炭降解规律初探

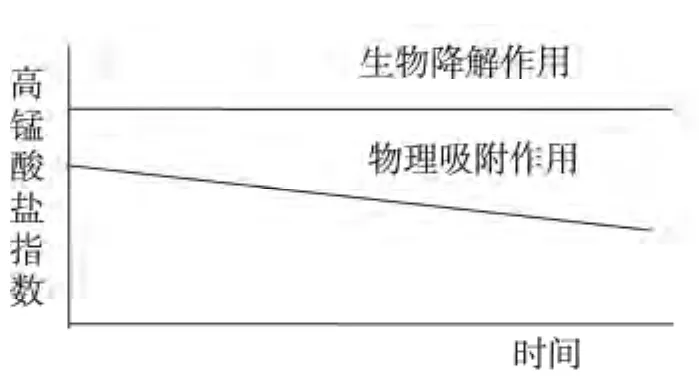

从以上的分析及已有的研究结果,不难看出,人工固定化生物活性炭始终是由生物降解和物理吸附协同的作用,使有机物得以去除.自然形成的生物活性炭存在一个变化过程,即单纯的物理吸附阶段,物理吸附和生物降解联合作用阶段,以及单纯的生物降解过程.二者的降解过程的模式图见图4和图5.

由图4可知人工固定化生物活性炭始终具有物理吸附作用和生物降解作用,但由于生物难降解物质的存在和积累,导致活性炭的吸附作用呈缓慢下降的趋势,这一点已在有关参考文献[2]得以证实.另外,从本研究中,对有机物的净化效率基本稳定的情况,也间接地说明了这一问题.

图4 人工固定化生物活性炭的规律

图5 自然形成的生物活性炭的降解规律

由图5可知,自然形成的生物活性炭,实际上是在颗粒活性炭的物理吸附作用不断下降的过程中,逐步形成的,这一形成时间的长短,与反冲洗时间和预处理后菌量的多少密切相关另外,由于自然形成的生物活性炭上的菌无选择性,一旦形成后便有一个快速生长期,但由于水中有机物微量,因此一旦达到最大量,便处于相对稳定状态,其生物吸附和降解能力受水温和反冲洗强度的限制,因此对有机物的去除率波动性大.同时,由于老化菌体的影响,使得自然形成的生物活性炭的降解作用逐步下降.

5 结 论

从试验运行效果以及生物活性炭的微观结构上分析、生物活性炭上微生物量和微生物的种类变化等方面来看,人工固定化生物活性炭对于微污染水源水的处理效果优于自然活性炭.人工固定化生物活性炭具有长期、稳定、高效的去除效率.

从生物降解作用和物理吸附作用两个方面对生物活性炭的运行机理进行了初步探讨,从生理学理论上分析了工程菌人工固定化的生物活性炭和自然形成的生物活性炭二者作用过程的差异.

[1]奚悦,焦姮,刘小宇.固定化细胞技术及其应用研究进展[J].生命的化学,2013,(5):86~91

[2]马放,李伟光,王宝贞,等.延长活性炭使用寿命的生产性实验[J].哈尔滨建筑大学学报.1999,32(6):70~73