浅析“且行体”的句法象似性

鲁小龙

(暨南大学 华文学院,广东 广州 510610)

浅析“且行体”的句法象似性

鲁小龙

(暨南大学 华文学院,广东 广州 510610)

对网络流行语“且行体”进行个案考察,从格式分类、意义以及频率分布出发,运用句法象似性原则对格式结构和泛化原因进行分析,归结为认知顺序、时间顺序和数量象似三个动因,并说明该结构流行背后的认知心理机制。

且行体;象似性;泛化;原因;认知机制

1 引言

1.1 “且行体”现象

网络流行语“且行且珍惜”出自2014年演员文章妻子马伊琍对丈夫出轨事件的评语:“恋爱虽易,婚姻不易,且行且珍惜。”这句话随后在网络上迅速蹿红,被大量模仿造句,类似的结构被称为“且行体”,如“EIC:微小说虽易,京都生活记不易,且读且珍惜”,“汪峰抢头条崎岖路:头条且上且珍惜”等。

1.2 理论与研究概况

1940年美国符号学家Peirce提出“Iconicity”概念,中文译为“象似性”,指语言符号在语音、语形或结构上与其所指之间存在映照性相似的现象。在汉语的句法研究上,沈家煊(1993年)[1]引入此概念,提出“距离象似”、“顺序象似”、“数量象似”三大原则;台湾学者戴浩一(1988年)[2]10。据此也提出了“时间顺序原则”(PTS)等。

关于汉语句法象似性的研究,总体偏重于理论阐释或句式、语法的宏观研究,如戴浩一(1988年)、沈家煊(1993年)、张敏(1997年)、王寅(1999年)等,而将其应用到具体个案的研究较少。“且行体”作为网络流行语,现有的研究有汤玫英(2014年)、郭燕霞(2015年)等,都局限于该语体结构、语法与语用意义、流行原因的分析,而没有从认知角度揭示该词的构成机制和流行动因,下面基于北大语料库和新闻网标题语料,以句法象似性原则来进一步说明。

2 “且行体”的构成

2.1 “且”的词性

“且”的词性,《现代汉语八百词》表述为:(连)并且,而且。连接两个单音动词,表示两个动作同时进行。通过“且行体”的使用可知,该结构(见2.2)中X基本为动词,有单音节亦有双音节。如:

(1)早间看盘:上车机会珍贵,且投资且珍惜。(新浪网2015-01-21)

(2)明星删微博且删且珍惜。(人民网2014-04-01)

2.2 格式种类

2.2.1 且X且珍惜(X≠行)

2.2.1.1语料分布

该结构是在“且行体”出现之后开始大量使用于各个领域的。如“且爱且珍惜”(微电影名)、“且护且珍惜”(汽车广告)、“且活且珍惜”(三九养生堂广告)等。

2.2.1.2 X词性

X要求填入单音或双音节动词。如:

(3)评明星吸毒:贵圈很乱,且自爱且珍惜。(人民网2014-06-27)

(4)蓝宝石行业进入景气大周期 三类概念股且买且珍惜。(人民网2014-04-10)

也可填入少数形容词。如:

(5)且萌且珍惜 《敦煌》激萌宠物大曝光。(人民网2014-04-22)

(6)明天开始有阵雨 天气且凉且珍惜。(光明网2014-7-10)

2.2.2 且行且珍惜

2.2.2.1 语料分布

网络上大量仿拟[3],有“X虽易,X不易,且行且珍惜”的固定格式,多套用于韵律句中,如“你看虽易,我写不易,且行且珍惜”(腾讯新闻标题);或单独使用该结构,如“《且行且珍惜》(同名歌曲、电影和文学作品名)”,还有新闻语体中的大量引用等。如:

(7)汪峰告白章子怡许下誓言 网友:且行且珍惜。(大众网2014-11-02)

(8)雨天行车的出行准备 安全驾驶且行且珍惜。(央广网2014-09-28)

(9)且行且珍惜:如何在一起旅行之后不分手。(大众网2014-06-05)

2.2.2.2 与“且行且X”(X≠珍惜)比较

首先,一些“且行且X”只是单纯表示“一边行动,一边X”,强调动作或状态的同时发生,没有“且行体”的劝诫义[4],因为劝诫义是由“珍惜”的词义决定的。如:

(10)柬埔寨,且行且方便。(《广州日报》2015-04-01)

(11)免购置税带来重大利好,新能源汽车且行且近。(《大众日报》2014-07-13)

上述位置中的“方便”和“近”只是说明客观的有利条件,并没有填入“珍惜”时表示的劝诫义。

其次,“且行且X”出现时间比“且行体”早,即有些是在2014年3月31日前。如:

(12)《且行且歌》。(《林语堂文集》2010年)

(13)央视郎永淳晒病妻国外陪读日记:带着释然且行且走。(《华西都市报》2013-09-13)

(14)房屋改革且行且停 福利分房制度逐步重演。(央广网2008-01-21)

(15)诚信是如何炼成的(新春走基层·且行且记)。(《人民日报》2012-01-20)

因此,上述“且行且X”(X≠珍惜)不属于“且行体”的一种。

2.3 格式意义

分析语料可知,上述两种格式在句中充当谓语,两个“且”连用朗朗上口,韵律较强,形式简洁但表意丰富,表示一边行动或到达某种状态,一边要珍惜过往及现在生活的正面态度,反映了人们对当下多样生活中复杂的人生体验。

2.4 频率统计与分析

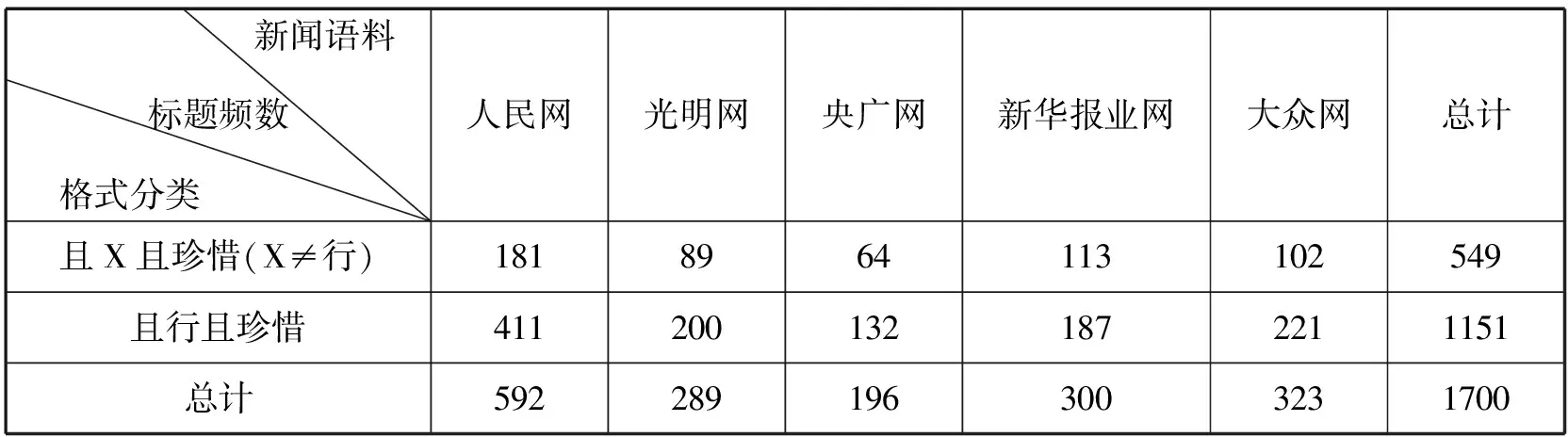

新闻标题中“且行体”的分布(统计时间:2015-04-21)

2.4.1 从格式分类看,“且X且珍惜(X≠行)”与“且行且珍惜”相比,后者在每个语料中的总数都远高于前者,总数引用上后者也是前者的2倍多;

2.4.2 从新闻媒体看,各语料库中的标题引用频数都较高,平均为1700/5=340(例);

2.4.3 从语料时间看,大多数相关标题都是在“且行体”产生之后出现的。通过检索大众网中“且行且珍惜”在新闻标题中出现的次数,发现该表达在2011-2015出现的次数分别是1,1,5,196,18,可见在当年(2014)其引用频数之高。

3 句法象似性分析

“且行体”流行的背后反映了大众普遍的认知心理机制,主要受三方面动因的制约。

3.1 认知顺序动因

3.1.1 由具体到抽象

语义上“且行体”中两动作是同时发生的,但实际的语序是:“行”在“珍惜”之前。是因为“行”为具体的肢体动作,感知较明显,如上文的“投资”、“删”、“爱”、“护”、“活”等,而“珍惜”是一个心理动词,表示抽象的概念,感知程度较弱,按照人们认知事物遵循由简单到复杂、由具体到抽象的过程,这种思维反映在语言当中,表现为两个动词在语序上遵循这一认知规律,即肢体动词为先,心理动词在后。

3.1.2 由新到旧

汉语语句的表达常将新信息置前来凸显焦点,符合表达的时效性。“且行且珍惜”这一结构因为明星效应常被仿拟,使用频率高,是已有的固定表达,属于旧信息,但它需要替换“行”这一动词才能“旧瓶装新酒”,来表达各种情况,X就是可填充的新信息,由前文发生的事实决定其内容。按认知规律,语言表达次序要遵循先新后旧的原则。如:

(16)印度球员模仿克神丢性命 空翻有风险且翻且珍惜。(人民网2014-10-22)

(17)中超血腥惨案频发敲警钟 粤媒:踢球不易且踢且珍惜。(《羊城晚报》2015-04-13)

上述两例X填入的动词分别是“翻”和“踢”,它们都是对前文发生事件中具体动作的提取,即将“且行体”的结构义运用于对不同事件的评论中,表达对事物的劝勉。

3.1.3 由因到果

事物的因果关系在汉语语序上是先因后果,典型为“因为...所以...”的句式,同样,填入“且行体”中的词语X有表示原因的,即因为事物具有一定的条件或特点,所以还要珍惜。如:

(18)邓紫棋做客网易云音乐:且红且珍惜,纯净做音乐。(光明网2014-4-21)

(19)米兰达可儿美胸翘臀惹火 离婚熟女且美且珍惜。(新浪网2014-04-02)

3.2 时间顺序动因

PTS原则认为:两个句法单位的相对次序决定于它们所表示的概念域里状态的时间顺序[2]20。因为“珍惜”是修饰前面发生的动作的,故“且行体”中X与“珍惜”的语序应与它们表示的动作发生的顺序相一致,即先有动作发生再去珍惜这一过程。如:

(20)喝水容易健康不易 五款净水机且用且珍惜。(中国家电网2014-04-21)

(21)2015羊年春晚:吐槽归吐槽,且看且珍惜。(中华网2015-02-19)

3.3 数量象似动因

语符数量越多,越引起人们的注意,心智加工也就较为复杂,传递的信息也就较多,所以表达它们的句法成分也较多,形式较为复杂。“且行体”中有三个“且”同时连用,突出事件的具体内容,反映对此事件的重视和要求,加强了语气表达。如:

(22)且存且读且珍惜。(《中华读书报》2014-06-18)

(23)封坛酒,且行且累且珍惜。(大众网2014-11-04)

此外,语义方面,“且行体”中“珍惜”与X也具有象似性关系,“珍惜”的语义决定了X所属的动作或状态一般是好的或来之不易的事物,因此两词在语义搭配上一致,具有相关性。

4 小结

“且行体”的流行既是明星效应[5]的推动,也是它本身结构凝固、表意简明深刻、能传达特定语境下积极心态的结果。象似性原则能很好地阐释这一网络语泛化的认知动因,从而揭示使用者的社会文化心理机制:生活不易,学会珍惜过往和现在,以积极的人生观来表达劝勉和慰藉。

此外,这种语体从事件发生到现在流行时间不长,该结构是否稳固并发展进入汉语规范语系统,还需要进一步的考察。此外象似性是基于认知体验哲学的语言理论,是认识程度问题[1]4,而不能达到绝对的客观真实,其本身还需要在实际研究中不断验证和完善。

[1]沈家煊.句法的象似性问题[J].外语教学与研究,1993(1):4.

[2]戴浩一.时间顺序和汉语的语序[J].国外语言学,1988(1).

[3]汤玫英.“且行且珍惜”流行原因探微 [J].现代语文(学术综合版),2014 (11):154-155.

[4]顾礼姝.有关网络上框式结构“且X且珍惜”的分析[J].鸭绿江(下半月版),2015(2):393.

[5]郭燕霞.模因论视角下的“且行且珍惜”体 [J].语文学刊,2015(4):57.

[责任编辑 张泽宁]

2015-04-27

鲁小龙(1989-),男,湖北荆门人,硕士研究生,研究方向:汉语语法学及应用语言学。

H043

A

1008-4630(2015)05-0045-03