“异质抗衡”与“不动之动”——定量研究视域下《比利·巴思格特》的文学张力

毕建程

(四川外国语大学 国际关系学院,重庆 400031)

1.引言

多克特罗(E.L.Doctorow,1931-)是美国著名的后现代派小说家,在其已发表的十几部作品中,《比利·巴思格特》(1989)被大多数评论家认为是他的最佳作品(杨仁敬,2000:726)。该书于1990年获得全国图书评论奖和福克纳文学奖,被《时代周刊》推荐为20世纪80年代世界十大名著之一。在以美国20世纪30年代为背景的作品中,《比利·巴思格特》比其他作品更受欢迎。因为多克特罗独辟蹊径,用一个15岁少年的眼光看待30年代的美国,从一个全新的侧面来反映大萧条时期的社会生活,因而获得评论界的高度评价(杨仁敬,2001:5)。许多人把这部小说当作典型的成长小说来解读(陈湘柳,2009:92);国外有评论家也指出“《比利·巴思格特》就是一部关于寻找和背叛的小说”(Parks,1991)。也有不少人认为小说承袭了多克特罗一贯的写作手法,将历史与虚构相融合,是一部运用后现代主义写作技巧创作的新历史主义文本(苏丽靖,2011:56)。

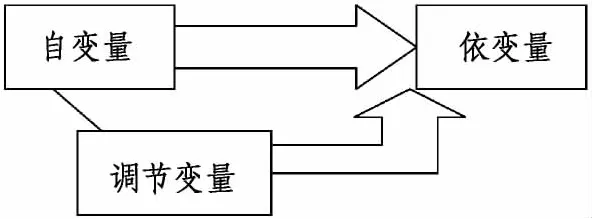

以往对这部小说的研究大都是采用社会历史的角度。既然文学是一种语言建构,我们就完全可以用语言学理论从作品内部来分析作品的审美价值,从而为文学欣赏和批评提供新的视角。应用语言学中的定量研究方法强调对所研究对象的环境的操纵和控制,即通过实验方法去观察,在实验的环境里,把一个要观察的问题的各种因素(即变量variables)控制起来,通过改变(操纵)某个或某几个因素来了解因素之间的关系(桂诗春,1997:213)。定量研究中的各种变量包括:自变量(independent variables)、依变量(dependent variables)、调节变量(moderator variables)、控制变量(control variables)和介入变量(intervening variables)。自变量是我们为了研究它对依变量发生什么作用,或它和依变量有什么关系而选择的变量;依变量是我们观察自变量变化会对它产生什么作用的变量;调节变量是指可以影响或改变自变量和依变量之间的关系的变量,也可称为次自变量;由于我们不可能同时考察人和环境的所有变量,所以有些变量就要受到控制,使它们不能对自变量和依变量的关系发生作用,这便是控制变量;介入变量是一个抽象概念,它是一个理论上影响所观察到的现象(依变量)的因素,虽然它观察不到或不可测量,但却非常重要。它的作用可以从自变量或调节变量对所观察到的现象所产生的作用中推导出来。各变量之间的关系见图1所示:

图1 变量之间的关系

定量研究方法可以使人们对所观察的事物的各个因素之间的依存关系、相互关系和运作机制具有更深刻的洞察力(桂诗春,1997:212)。因此这个理论可以帮助我们进行文学研究。定量研究中的变量是指一些有变化或差异的因素。那么小说中的各种文学要素像人物、情节、人物心理和行为等都可以作为变量加以研究。在《比利·巴思格特》中,“作者将许多精彩的画面一片片拼贴起来,使惊险和暴力场面与沉着的叙述和抒情描写统一起来,有张有弛,节奏紧凑,扣人心弦,产生巨大的艺术魅力。”(杨仁敬,2001:6)本文认为,这种扣人心弦、引人入胜的魅力便是张力效应。正是因为作家通过对文学要素的有效操控,才使这部小说成为一部充满张力的优秀文学作品。而运用应用语言学定量研究方法的概念和范畴来探讨影响该小说张力,尤其是情节张力和人物张力的各种变量及其关系,能帮助我们寻找作品中对立调和性质的意义结构,加深我们对作品的审美认识,为其文本的阅读和阐释提供一种新的途径。

2.情节张力:平衡—紧张—断裂

张力(tension)是由美国“新批评”派理论家艾伦·泰特从物理学领域引至文学研究领域的,首先被用来探讨诗歌语言中内涵与外延的关系。现在的观点认为:张力的本质是“两种以上的力量的既相互依存,又相互制约而形成某种平衡。这就决不止于语言层面上,同样也能存在于由语言所推出的诸如故事与情节、场景与形象等关系中,体现为结构、手段、肌质、效应等的张力场”(徐岱,1992)。一部小说不仅仅是语言的简单组合,更是由人物、事件、时空场景等多种因素的有机结合。作者通过对作品结构的设置安排,特别是在极有限的篇幅内巧妙地设置情节张力效应,便可以增强作品的内在深度,让它的内涵拥有无限的象征和隐喻意味,使小说达到艺术的完美性。小说的情节张力是指由情节的矛盾冲突而形成的期待式悬念,它是通过“平衡—紧张—断裂”三步表现出来的。小说情节张力的构建主要采用:首先建立基础张力,然后通过使情节曲折紧张也即设置一个个悬念来增强情节张力,最后释放张力的手段来完成的。

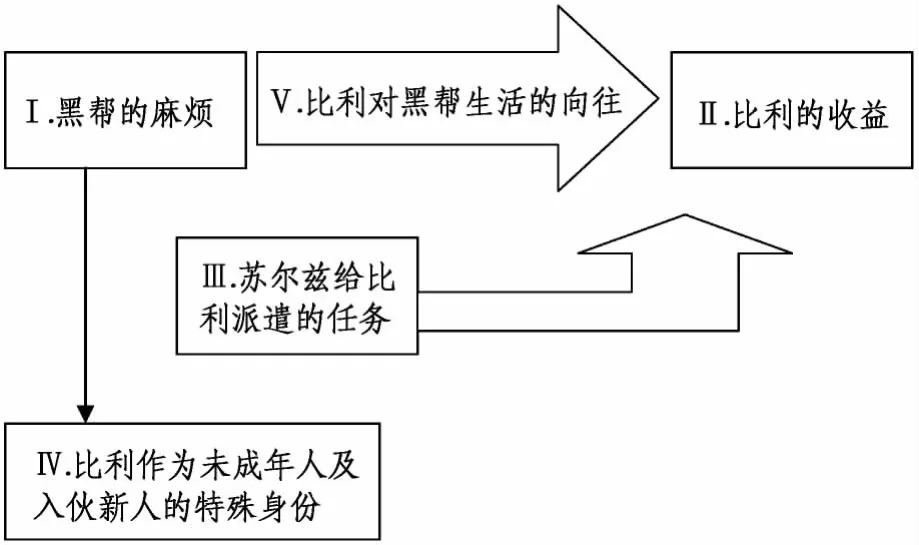

小说《比利·巴思格特》围绕20世纪30年代的纽约黑帮社会活动展开,从小主人公比利的视角,讲述了以苏尔兹为首的黑帮的兴衰史,同时也是小主人公的一部历险史和成长史(苏丽靖,2011:54)。故事沿两条线索平行展开:主线是比利的暴发史、成长史,最后完成神话般的飞跃;辅线是苏尔兹黑帮的衰落史,最终团伙以苏尔兹被枪杀,黑帮组织解体而消亡。比利加入黑帮时已是黑帮盛极而衰的开始,用比利自己的话说就是“我从没见过苏尔兹先生达到他权力的巅峰”(多克特罗,2000:278)。“我在了不起的荷兰佬苏尔兹衰落的帝国里受到他的欢迎。他正在失去控制。”(102)因此,比利目睹并经历了黑帮衰落、挣扎及消亡的整个过程。既然应用语言学中定量研究方法可以帮助我们认清变化的事物内部各个因素之间的运作机制和相互关系,我们便可以从小说的情节线索中找到各种不断变化的因素即变量,通过分析各种变量是如何得到有效操控来考察小说张力的实现。首先来看基础张力的设置。在各个变量中,自变量和依变量是我们主要考察的对象。自变量的变化会导致依变量的变化,而依变量则反映自变量发生变化后所产生的结果。因此,小说情节张力的两极应为自变量和依变量。从这部小说的两条故事线索来看,它们是交织并行,互为因果的。苏尔兹黑帮的衰落最终实现了比利的美国梦。“苏尔兹的毁灭造就了比利的成功,而比利的成功建立在苏尔兹的黑钱之上。”(陈湘柳,2009:93)因此读者很想知道这两者之间的必然联系。这样,我们就可以把黑帮的麻烦看作是自变量,而比利得到的收益则为依变量。基础张力的建立给读者设置了期待式悬念,这种悬念的释放依靠时间来解决,也即张力会自行消解,但不会产生惊心动魄的张力效果。因此作者就需要使两极之间的张力不断地变异紧张,也即在情节中设置一个个悬念,这种悬念往往是突发式的,似一张逐渐拉满的弓,产生蓄势待发之势,这样文本的空间才会变得浑阔和厚重。作者在适当的时候使悬念得到解答,于是情节张力因断裂而得到释放。在这部小说中,还有一个不断变化的因素便是苏尔兹为挽救黑帮而给比利派遣的任务,“他所叫我做的一切,我都做了,都是为了他生存的利益”(278)。这可以作为调节变量,它影响和改变着自变量和依变量之间的关系。另外两个变量也很重要,它们虽然固定不变,但却牵制着自变量和依变量的相互作用。它们便是控制变量和介入变量。我们可以把比利作为未成年人和帮内新人的特殊身份作为控制变量。从比利在黑帮的历险中来看,正是凭借他的特殊身份,他才能承担一些特殊任务,并能够化险为夷。这便是控制变量的作用。至于介入变量,也即小说中那个让比利从黑帮不断增长的麻烦中获益的因素,也就是说,正是比利对黑帮生活的向往之情促使他不断向黑帮靠近,从而与黑帮的麻烦纠缠在一起,使自变量对依变量发生作用。

我们把与小说中各要素相对应的变量组合起来,便可以得到由变量组成的小说情节张力场(见图2)。通过分析张力场中各个变量的变化及相互影响,也即作者对各文学要素变量的有效操控,我们可以看到小说所表现出的情节紧张、悬念迭出的张力效应。

图2 小说的情节张力场

比利在黑帮的经历分三个阶段,他在每个阶段经历了大致相同的历程,即:“进入黑帮—接受考验—经受考验(出色完成了任务)—获得财富奖赏回家待命。”所不同的是,每个阶段结束时,比利在黑帮的地位和财富都有大的提升,直至最后黑帮灭亡时比利却获得了黑帮的全部财产,实现了神话式的飞跃。我们可以根据上图所示的情节张力模型对比利在黑帮的三次历险来进行分析。由此可以看出作者是如何通过操控各情节要素变量,也即步步设悬,又一一释悬来实现小说情节张力的。

比利初入黑帮时,苏尔兹麻烦缠身。比利亲耳听到他的抱怨:“每个星期,我躲在这儿,我丢了赌注,我失去了银行。我失去了我手下的人,他们投奔了他妈的那些浅肤色的意大利无赖。我已经他妈的十八个月不管事了……他们正在拿走我所有的一切!”(52-53)而比利在这次历险结束时得到的收益是:取得苏尔兹的信任,成为黑帮核心成员并得到100美元的奖赏。在自变量(黑帮的麻烦)与依变量(比利的收益)组成的基础张力建立之后,作者便通过设置一个个悬念来使情节张力紧张。此时“苏尔兹对其失去控制力而产生的愤怒爆发为一系列的谋杀”(Heber,1992)。所以作者所设置的悬念便是一系列的杀戮:一开场苏尔兹的亲信波·威恩伯格被按照帮规处死,而这之前比利还目睹了苏尔兹亲手杀死了一名消防安全督察员;之后又提到两起惨案:一个大楼擦窗者坠楼身亡和一个彩票老板在理发时被割喉而死。在后文中这些悬念一一得到解答,其实这都是苏尔兹为了打败或警告竞争对手而有预谋的职业谋杀。这里需要特别指出的是波的死。表面上看,苏尔兹是想占有波的女友而将波当作情敌杀死的,这似乎也讲得通。但小说中的比利却一再肯定:“这一切肯定早就策划好了”(4),“一切都做了安排……但她(杜小姐)肯定不在既定的计划之内”(p.5)。这便给读者留下了巨大的疑问。直到小说接近尾声时,真相才在比利转述他与杜小姐的对话中披露出来;原来波与被比利称为“大人物”的另一黑帮首领暗中勾结,背叛了苏尔兹,而被苏尔兹发现,实际他是以变节者的身份被处决的。苏尔兹在此时才知道谁是他真正的敌人,可惜为时已晚。这是全书最大也是构思最巧妙的悬念。比利见证了这些阴谋与杀戮,并在协助完成苏尔兹派遣的任务时表现得沉着冷静,最终得到苏尔兹的认可和财富奖赏。

比利第二次来到黑帮时,苏尔兹正面临法院对他诈骗罪的起诉。基础张力设好后,且看作者如何一步步、一面面不惜笔墨来加强这种张力。这次苏尔兹解决麻烦的风格与之前迥异。他把黑帮总部暂时搬往纽约的奥农多加小镇。在这里他做起了“慈善事业”。比如:救济穷人,到医院探望病人。让比利做他的被监护人,送比利去周日学校上课。最后还隆重地皈依了天主教。就在读者一头雾水之时,更大的悬念出现了。在法院开庭审判苏尔兹期间,比利奉命陪杜小姐到萨拉托加游玩。没想到这次出游却成就了两人的浪漫插曲。但比利深知如果事情被苏尔兹发现,两人皆性命难保。这时情节紧张到了极点,张力也被增加到最大。但作者的释悬也干净利落,他让比利设计将杜小姐及时送走,不但两人化险为夷,比利还得到650美元奖赏回家与母亲团聚。此时这一突发式悬念消除,张力断裂,读者的审美感受加大。随后作者对前文苏尔兹的一系列“义举”也做了解答。原来他疏通了关系,将审判改在纽约市外进行。他在奥农多加的一系列反常举动无非是要拉拢人心,树立自己的良好形象,赢得当地人组成的陪审团的信任。果然这次审判结果如他所料,他被无罪释放。在这一部分,作者还设置了一个对故事情节起关键作用的悬念。就是在苏尔兹接受洗礼的当天,从纽约风尘仆仆赶来一位“大人物”作为苏尔兹的教父为苏尔兹加入教会助阵。这一神秘人物的身份一直是一个疑点。直到苏尔兹黑帮覆灭之后,谜底才被揭开,原来他便是在这场黑帮战争中获胜的另一黑帮老大。这一悬念的设置和解答也是作者的妙笔之一。

第三次比利与黑帮会合时,黑帮的麻烦又来了。那就是纽约市检察官德威又起诉苏尔兹偷税。作者在这一部分设置的悬念便是穷途末路的苏尔兹为摆脱困境所做的最后的挣扎。此时比利的特殊身份起了关键作用。作为帮内唯一一个可以自由活动的人,“我对本帮的价值增加了”(283)。他被苏尔兹委以重任,将大面额的钞票分送给他不认识的一些人。他接受的最后一项重要任务便是监视德威的行踪。尔后这些悬念都被作者一一做了解答。原来比利送出去的钱是为维持本帮继续运作而发放的保证金。但送给坦曼尼区区长海恩斯的钱却被退了回来。此人过去是苏尔兹从事不法活动的保护伞。而海恩斯的拒绝收钱则表明他见苏尔兹大势已去便不打算再保护他,这意味着苏尔兹失去了依仗,他的末日即将来临。而监视德威的行踪则是为了苏尔兹刺杀德威的行动。可没等刺杀计划实施,苏尔兹一伙便被一网打尽。这时的枪击场面惊心动魄,读者无不为小主人公的安危担忧。千钧一发之时,比利敏捷地逃脱了险境。这次经历的结果是,比利在苏尔兹弥留之际的模糊语言中了解到该帮藏钱的地方,从而意外地得到了该帮的所有财产。最后所有的悬念消除,全部的情节张力释放。

通过以上的分析我们可以看出该小说情节张力的表现过程。基础张力(黑帮的麻烦与比利的收益)的建立给读者设置了期待式悬念,于是读者便会急切地想要知道比利是如何顺利结束每次历险的。但作者不会直接把谜底揭开。下一步作者便把笔墨放在设计一些曲折的情节即悬念来加强基础张力,让这种张力产生变异紧张。我们会发现,越是巨大的悬念,产生的张力也就越强。这时的悬念往往是突发式的,读者会跟主人公一起被抛入进退两难甚至生死攸关的艰难境地,不禁深深为他捏一把汗。在把张力进行了一系列的紧张变异之后,作者便开始释放张力,于是各种悬念(期待式悬念和突发式悬念)都一一得到解答,情节的张力最终得以实现。

值得一提的是,在《比利·巴思格特》这样的后现代小说文本中,作者设悬和释悬的过程并不是线性的,也就是说读者的审美感受也并不就是“期待—紧张—释然”的简单重复。因为“小说以数块叙述板块构成”,作者“并没有刻意表现叙述中情节本身之间的连贯和因果关系”(张冲,2002:113),并且还在叙述中间穿插着倒叙和闪回,情节没有什么逻辑性。因此,在这部小说中,很多情节的设悬和释悬往往是同步进行的,而且经常是一悬未尽一悬又来,有时几悬并举,并且主次勾连,碰撞交错,真让人眼花缭乱。而且逼真的暴力场面的细节描写又增加了使人心惊肉跳之感。从文学张力的角度来看,作者擅长给故事设置悬念的叙述方式增强了文本的审美张力,这种张力增加了文本的阅读趣味,刺激了读者的阅读欲,能够吸引读者对文本进行反复阅读,强化了读者的阅读期待。这就是小说《比利·巴思格特》如此引人入胜的原因之所在。

3.人物张力:三元空间模式

法国叙事学家格雷玛斯从人物角色①在西方叙事学中,角色和人物是相区别的。结构主义者所说的角色(actants)直译可译为“行动元”或“行动素”,即把它完全是作为故事行动的一个因素来考虑。因此,角色与人物的区别在于,有的人物在故事结构中没有功能作用,因为它们并不引发或经历功能性事件,这种人物便不能称之为角色。但并不能说这个人物在作品中没有意义。本文从小说人物之间的关系出发探讨文学张力,并不强调人物在故事结构中的功能作用,故没有对两者做出区分。的功能关系出发,按照“施动/受动”的语言学模式,给小说提出了二元对立的三种角色模式,即:主角和对象、指使者和承受者以及助手与对头的角色关系模式(戴力芬,2004)。但笔者认为这个体系是不完备的。通过对《比利·巴思格特》这部小说人物关系的分析,我们发现,小说中的人物关系并不是简单的二元对立模式,而是相互矛盾冲突的个体形成三元对立的空间模式。即作者把“冲突的各方用一个或几个共同的因素有机地融合在一起,各矛盾体冲突碰撞但又并不因此而破裂,从而达成动态平衡”(孙书文,2008)。从定量研究的角度来看,我们可以把每种关系中的三个人物分别看作自变量、依变量和调节变量。其中依变量是受他人影响的人物,自变量是影响依变量人物命运的主要人物,调节变量也即次自变量,是影响依变量人物命运的次要人物。这样我们就可以得出小说的基本人物张力模型(如图3所示):

图3 小说的人物张力模型

我们把小说中不同的人物带入这个张力模型,便可以得到一个个人物张力场。每个张力场中的三个人物的关系都有共同的特点,也即:其中的两个人物分别对另一个人物(依变量)的人生轨迹产生影响,他们一个为主(自变量),一个为辅(调节变量)。三个人物之间的这种影响制约关系时松时紧,产生了不断变化的张力,使读者能够在错综复杂的人物关系中体验到“惊讶—压抑—宣泄”的审美张力效果。

小说中的人物关系三角模型分为三类,分别是:情爱三角模型、家庭三角模型和仇敌三角模型。情爱三角模型是最明显的一类,存在于这样几组人物之间:苏尔兹、比利、杜小姐、苏尔兹、杜小姐、波;苏尔兹、杜小姐、杜小姐的丈夫;比利、杜小姐、杜小姐的丈夫;杜小姐、比利、李贝卡(比利的小女友)。其中小说的三个主要人物苏尔兹、比利和杜小姐之间的关系最富戏剧性。苏尔兹作为自变量,是影响比利生活轨迹的主要变量。杜小姐作为调节变量或次自便量,与苏尔兹共同影响了比利的人生。表现在最终比利从黑帮老大苏尔兹那里获得了黑帮的全部财富,拥有了从一穷二白到大富大贵的传奇人生;而与杜小姐短暂而浪漫的激情碰撞留给比利一个可爱的儿子,“这个婴儿不但明确标志着他男孩时代的结束和奇迹般地荣升为父亲,而且象征着他通过自己的后代得到精神的重生。”(Minako Baba,1993)在小说前半部分,苏尔兹一直是以代理父亲(surrogate father)或精神父亲(spiritual father)的形象出现在比利的生活中的。比利由于自幼父爱缺失,在潜意识中一直把苏尔兹当作父亲来仰慕与崇拜。当他跟苏尔兹在一起时,他感到“他那只手的温暖和重量,像只父亲的手,沉重而熟悉,令人引以为荣”(297)。因此在苏尔兹死去时,比利才会感到一种“丧父之苦,一阵丧父之痛的涌动”(300)。而当一开始三人在一起时,比利有过一种“古怪又令人困惑的想法”,就是“杜小姐可以当我的母亲,而苏尔兹先生可以做我的父亲”(131)。可见在比利内心深处给三人的角色定位便是一个三口之家。在奥农多加小镇时三人的关系更是密不可分。苏尔兹扮演比利的监护人,送他去读星期日学校,杜小姐则扮演比利的家庭教师,像一位母亲一样负责比利的衣着,使他保持干净整洁。三人俨然组成了一个温馨家庭。另外,比利曾一度想取代苏尔兹并与杜小姐发生关系的“俄狄浦斯”情结也可以看作三人这种家庭关系的印证。此时三人之间的距离拉近,张力向内收紧。

然而三人之间的关系却因一个突然事件而发生了剧烈转变。这一事件便是比利与杜小姐的萨拉托加之行。在这里,已互生好感的二人发生了浪漫的插曲。这样一来,三人的关系迅速演变为情爱关系,而这也意味着比利与杜小姐将性命难保。三人之间的张力向外拉伸,变得异常紧张。读者不禁会为两人的性命担忧。紧要关头,机智的比利设计让杜小姐的丈夫把她接走,这才化解了危机。悬念消除之时,也是张力释放之时。读者会在这里深深松一口气。

在人物情爱三角关系中,杜小姐是中心人物。她是小说中最神秘,最令人难以捉摸的人物。“评论家认为,杜小姐是一个神话般的人物,半是妖妇半是女神”(苏丽靖,2011:55)。她出身上层社会,却甘愿与黑社会帮匪打得火热;她外表清纯,“仿佛她是出水芙蓉”(15),可行为却像个没有道德观念的荡妇(做了黑帮老大的情妇,并孕育了比利的孩子)。由于这一人物的复杂性和神秘性,她被伯曼称为“X-factor”(未知因素)。她与小说中其他几位主要人物苏尔兹、比利、波以及她的丈夫和比利的女友李贝卡组成了错综复杂的情爱三角关系。杜小姐的行为是这些人物关系相互交叉又相互作用的主要动因。

另一类人物关系是家庭三角模型,除了上文提到的苏尔兹、杜小姐、比利之外。还有两个,分别是“父—子”关系和“母—子”关系模型。在小说中,充当比利精神父亲的人除苏尔兹外还有一位就是伯曼。伯曼是苏尔兹的财务顾问,也是整个团伙的军师,他沉稳老练,足智多谋,始终为苏尔兹出谋划策。“苏尔兹教给比利犯罪、暴力、金钱和性;伯曼则教会了比利要处处小心,理智冷静地看待问题。”(陈湘柳,2009:93)两人在比利的黑帮生涯中都充当了引路人和精神教父的角色。“比利在两人身上看到了不同类型的父亲形象”(Minako Baba,1993:35),苏尔兹为主,是自变量,伯曼为辅,是调节变量,他们共同作用的对象比利则是依变量。而“母—子”关系模型就更好理解了。比利在小说中不但有两个“父亲”,还有两个“母亲”。比利的生母是他名正言顺的母亲,她爱比利,这毫无疑问。只是她由于遭受丈夫抛弃而精神恍惚,不能给予比利足够的关心和指引。而比利的另一位“母亲”便是杜小姐。杜小姐是比利在黑帮里与他亲近的唯一一位女性。她一度以家庭教师的身份出现在比利的身边,负责他的着装和仪表。无疑她在一定程度上弥补了比利母亲的不足,以女性长者的身份来关心照顾比利。虽然两人发生了情人关系,但在比利之后的回忆中,杜小姐却与他母亲的形象融为一体:“……我妈正在对我微笑,与杜小姐刚好一模一样,惊人地相似。……在我看来,它们似乎彼此熟悉,杜小姐和我妈妈,由于一个对另一个的某种义务,使她们成了老朋友。她们的整张嘴很匹配;她们的眼睛像一个个圆圈,互相传神。我被她们以一种没差别的爱所诅咒,那使她俩不可分离。”(251-252)显然,杜小姐在比利的成长过程中充当着母亲的角色。因此,在这一家庭关系模型中,比利的母亲是自变量,杜小姐是调节变量,她们作为母亲从不同程度上影响和改变了比利(依变量)的生活。

第三类人物关系是仇敌三角模型。这类关系有两组:联邦检察官德威,“大人物”与苏尔兹;“大人物”、波与苏尔兹。第一组中三人之间的矛盾关系最明显,因为德威与“大人物”两人一明一暗,一公一私,正是他们的共同夹击致使苏尔兹黑帮最终灭亡。检察官德威以国家正义的名义清剿黑帮,把刚刚摆脱官司的苏尔兹推上了绝路。苏尔兹企图反抗,策划谋杀德威,可还没等他行动,就遭“大人物”暗算,一瞬间全帮覆灭。而在黑帮大战中获胜的“大人物”却是全书最阴险狡诈的人。他表面上与苏尔兹缔结盟约,并在其加入天主教的仪式上作为教父出面力挺,以示友好。但私下里却一直在策划扳倒苏尔兹。他一面投靠政府,唆使执法官捉拿苏尔兹,一面暗地与苏尔兹的亲信波勾结,企图从内部瓦解该帮。他打破了黑帮之间的联合约定,用突袭的方式除掉了苏尔兹。在这一关系中,“大人物”是自变量,检察官德威是调节变量,而最终被他们搞垮的苏尔兹则是依变量。具有讽刺意味的是,在苏尔兹死后一年内,“大人物”自己也受到了德威的起诉和审判,并被送进了监牢。由此可见,警匪并非一家,他与德威也是仇敌关系。

第二组仇敌三角模型是在“大人物”、波与苏尔兹之间。显然“大人物”是策划灭亡苏尔兹的主谋,而波从友到敌的身份变动也增加了小说的戏剧性。波本来是苏尔兹的亲信,与苏尔兹出生入死,在帮内地位仅次于苏尔兹。但他却被“大人物”收买,背叛了苏尔兹。小说省去了他们串通的过程,而以波被按照帮规处死为开场设置了一个巨大的悬念,并在小说临近结尾处通过比利之口才道破玄机。在苏尔兹垮台的过程中,他最大的两个敌人便是“大人物”和波。“大人物”为主,是自变量,波为辅,是调节变量,而苏尔兹则是依变量,是受自变量和调节变量影响的变量。

通过以上分析我们可以看到,小说中主要人物呈三角关系,这打破了二元对立的尖锐矛盾冲突,将针尖对麦芒式的没有空间感的尖锐对立,以及由这种对立引起的紧迫感,化解为三元对立的空间模式,可以引起人们强烈的期待视野。读者对于二元对立的人物关系模式只有“你死我活”或者“大团圆”的猜测,而没有更多的审美期待,而三角形的人物关系模式比较容易推进情节的发展。这些三角模型纵横交错,环环相扣,不断引出新的故事情节。这些充满矛盾甚至不相容的人物个体通过某种目的或某种共同的因素有机地融合在一起,形成一个个新的统一体。这时,各方并不消除对立关系,而是在对立状态中互相抗衡、冲击、比较、衬映,使读者的思维不断在各极中往返、游移,在多重观念的影响下产生立体的张力审美感受(孙书文,2007)。三角人物关系给人们留下了巨大的想象空间,而“想象”在文学创作及欣赏过程中是极其重要的。

4.结语

文学的艺术张力即为借用异质同构的原理实现“陌生化”的艺术过程。充满张力的小说作品,能使作者在人物形象和故事情节中寄寓的思想得到深化和彰显,并使文本的审美信息量和由文本激发的读者审美感受量都达到最大化(孙书文,2007)。在《比利·巴思格特》这部小说中,作者使众多对立的元素共处一体,并形成动态平衡的张力效果,带给读者丰富的审美感受,拓展了文本的表现空间,也扩大了读者的审美信息量。用应用语言学定量研究方法来分析这部小说,把各文学要素看作变量来分析,可以更好地感受这种异质抗衡、冲撞的立体审美效果。虽然文学研究很难做到完全数字化,但我们可以借助语言学的范畴概念和研究方法对文学文本进行实证性的研究,从而可以帮助读者了解文学创作的过程,从文本内部寻找文学创作的规律,为文学研究提供新视角。本文把思辨性文学研究和实证性应用语言学研究相结合的研究方法便是这样一种尝试。

[1]Heber,Stewart.The X-Factor in E.L.Doctorow’s“Billy Bathgate”:Powerless Women and History as Myth [J].Modern Language Studies,1992,(22)4:33 -41.

[2]Minako Baba.The Young Gangster as Mythic American Hero:E.L.Doctorow’s Billy Bathgate[J].MELUS,12 1993,(18)2:33 -46.

[3]Parks,John G.E.L.DOCTOROW[M].New York:The Continuum Publishing Company,1991.

[4]陈湘柳.论比利·巴思格特的成长[J].时代文学,2009(6):92-94.

[5]戴力芬.格雷玛斯叙事语法对《茶花女》的阐释[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2004(4):64-66.

[6]多克特罗.比利·巴思格特[M].杨仁敬,译.南京:译林出版社,2000.(文中所标注页码均出自本书)

[7]桂诗春,宁春岩.语言学方法论[M].北京:外语教学与研究出版社,1997.

[8]苏丽靖.历史与虚构的穿梭——《比利·巴思格特》的新历史主义解读[J].名作欣赏,2011,(15):54-56.

[9]孙书文.文学张力论纲[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2007(6):20-25.

[10]徐岱.小说形态学[M].杭州:杭州大学出版社,1992:440.

[11]杨仁敬.20世纪美国文学史[M].青岛:青岛出版社,2000.

[12]杨仁敬.关注历史和政治的美国后现代派作家 E.L.多克托罗[J].外国文学,2001(5):3 -7.

[13]张冲.暴力、金钱与情感钝化的文学话语 —— 读多克特罗的《比利·巴思格特》[J].国外文学,2002(3):113-116.