淡淡乡愁里的文化寻根

文图/翟新颖

黄河的水不停地流,流过了家,流

过了兰州。流浪的人不停地唱,唱着我的黄河谣。

今天,偷得浮生半日闲,听着野孩子乐队的《黄河谣》,我终于静下心来开始整理甘肃行的资料。

回来10多天了,经过了国庆长假,我的目光似乎仍停留在遥远的大西北,以至于现在听到或看到任何关于甘肃的消息,我都倍感亲切。

“你中毒了吧?”老公忍不住问。我笑笑,仔细想想,如果这是一种“毒”,那应该早在很多年前就种下了吧。这跟一本杂志有关,名字叫《读者》,它风靡全国,总部就在甘肃兰州。遥远的高中时代,在那个闭塞的县城一中,它是我在紧张到快要窒息的学习生活里唯一的喘息。《读者》,我订阅了很多年,兰州这个地名我也看了很多年。这应该是我与甘肃最早的渊源。

如果还要追溯,那应该是在中学语文的早读课。其他同学都在读老师要求背诵的课文,而我那时正痴迷于余秋雨的《文化苦旅》。在《莫高窟》那篇文章里,在我正痛恨道士王圆箓的时候,突然读到了一个词——“飞天”。“那是什么?”我问语文老师,他解释了一番后,我仍不明白那到底是什么,只大概知道是一种壁画人物,想破头皮也想象不出它的样子。

再遇甘肃,已是多年以后读著名美学家高尔泰的《寻找家园》。但书中的敦煌,隔着我不熟悉的年代,也只是一个模糊的背影。

虽然有了这所谓的“缘分”,但我对甘肃并没有心生出很多向往,更没有想过有一天我会亲自踏上这片土地,尽管那里有我曾经爱看的《读者》,有我怎么也想不明白的“飞天”。

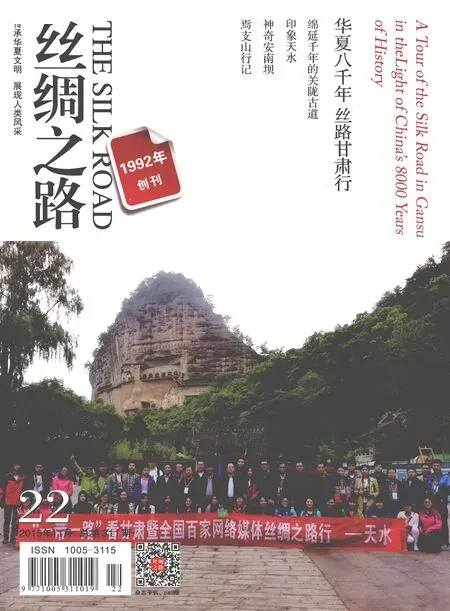

在接到“一带一路看甘肃暨2015全国百家网媒丝绸之路行”活动的通知时,我本已请好了年假,但一看到通知,便立即销假报了名。不明白自己为何如此果断,难道潜意识中,我早已对那片土地暗生情愫了吗?

麦积山石窟

去之前,除去上面那些遥远的“缘分”,对我来说,甘肃仅仅是有兰州拉面,有《读者》,有莫高窟的地方。但到了之后,我才发现,我对这里其实并不陌生。

走进天水,我才知道“三皇五帝”中的“三皇”之首伏羲出生在这里,神话传说中补天的女娲出生在这里,轩辕黄帝也出生在这里。我们熟悉的唐代大诗人杜甫在“安史之乱”后也曾在这里度过了三个月时间,甚至有人说这里也是李白的籍贯所在地,历史上赫赫有名的茶马互市也在这里兴盛过,第一个官方认定的茶马互市机构——秦州茶马司就是在天水。

经过张掖,我才知道“葡萄美酒夜光杯”的张掖,不仅有闻名世界的七彩丹霞,还有“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我妇女无颜色”的焉支山,对,就是大将霍去病大战匈奴经过的焉支山。

我有些震惊:这些历史,这些人物,作为一个文科生,我何其熟悉。历史的风云扑面而来,我惊觉:行走在甘肃,等于重新学习了一遍中国古代史。于我,在经过最初的新鲜后,此行不再是丝绸之路行,不再是媒体行,而更像是一段文化寻根之旅。

于是,我心生感慨:不到甘肃,不知中华文化之厚重,不知华夏文明之悠久。确实如此,中国作为四大文明古国之一,在海上交通不发达的漫长岁月里,靠着简单的人力和驼队,穿越山川和沙漠,走出一条内陆贸易通道,把中华文明带向远方,也把远方文明带回中国。丝绸之路是一条贸易通道,又何尝不是一条文明通道呢?

带着文化寻根的目光审视这片土地,你会发现,这片土地上文化的厚重不仅体现在一个个文物古迹上,更体现在这里的人身上。在天水伏羲庙,在麦积山石窟,在张掖大佛寺,在敦煌莫高窟,一个个优秀的讲解员,在带领我们欣赏精美文物、追溯久远历史的同时,也把他们自己对历史的研究和思考都带给了我们:什么是历史?怎样才能尊重历史?

这是我见过的最优秀的一批讲解员。他们对历史的态度,对文物的感情引人深思,令人动容。我不知道原来历史可以这样丰富有趣,可以这样蕴涵深意,警醒后人。我想,人只有浸润了悠久的历史和灿烂的文化,才会生出很多对历史的感慨吧。在甘肃这样的历史文化大省,对历史的理解如此深刻到位,也是合情合理的。离开敦煌莫高窟时,我不由感叹:真想留下来做个讲解员。这既是我对能在文化如此厚重之地工作生出羡慕之情,也是表达想亲近历史,更好地理解历史的美好愿望。

可惜,愿望终究只是愿望。就像那夜从阿克塞返回敦煌看到的月亮一样,又大又亮又圆,在迷路的茫茫戈壁摊上,在农历中秋的第二天。我想,此生大概也难再有这样的场景。就像此时,在距离大西北近2000公里外的首都北京,我也只能徒然怀念而已。怀念那时的圆月,怀念那时的人与事,怀念那个旅途中的自己。

山丘

张掖大佛寺一角

“每一次醒来的时候,想起了家,想起了兰州,想起路边槐花香,想起我的好姑娘。”熟悉的《黄河谣》再次传来,听了很多遍,今天竟然听出了些许乡愁的味道。心下怅然:什么时候才能再去一次大西北,再回一趟甘肃?