不同的目的,相同的理想

王珺

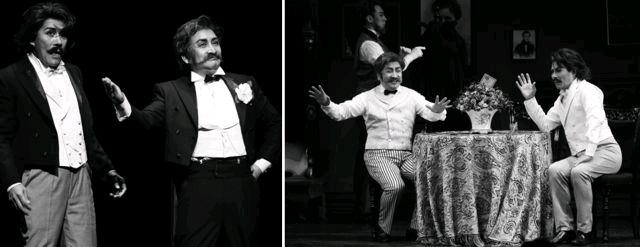

话剧《美丽的蓝色多瑙河》取材于《李岚清音乐笔谈》记载的一段轶事,演绎了“圆舞曲之王”小约翰·施特劳斯1872年赴美举办十万人音乐会的传奇经历。

全剧以施特劳斯访美前后发生的故事为主线,讲述了在欧洲本已功成名就的小约翰·施特劳斯,在美国经纪人吉尔摩的极力劝说下勉强赴美演出。面对不知古典音乐为何物的美国观众,害怕演出失败的施特劳斯几乎是被迫登台,但结果却是出乎意料的巨大成功。这场拥有两万人演出阵容的超级音乐会,被视为欧洲传统文化与美国流行文化的一次重要碰撞与交融,正是这场音乐会的成功举办,让美国成了欧洲之外又一块古典音乐园地,为闻名世界的波士顿和费城交响乐团的诞生提供了土壤。

作为一部以音乐史实为内容的戏,《美丽的蓝色多瑙河》创造性地将大量的音乐元素融入剧中,用“戏剧+音乐”的形式生动地还原了那段鲜为人知的历史,诙谐地呈现了这段颇具喜感与戏剧性的故事。全剧的故事情节虽然并不复杂,却以演员的魅力、幽默的桥段、经典的音乐、精美的舞蹈,令观众品味出不同文化碰撞交流的独特美感。

毫无疑问,由姜昆扮演的美国经纪人吉尔摩,虽然并非主角,却是贯穿全剧的灵魂人物。因为正是在他的极力劝说和精心操办下,施特劳斯才有了那趟美国之行。而且仅就人物设置而言,吉尔摩这个美国音乐史上的拓荒者形象,比起高傲、保守的施特劳斯来说,无疑更为鲜明出彩。同时,作为一个带有强烈喜剧色彩的人物,吉尔摩展现出丰富复杂的性格特征,具有极强的层次感。随着剧情的推进,姜昆以丝丝入扣、张弛有度的表演,将一个既具有商人精明本色,更不失理想主义情怀的音乐人吉尔摩立体地呈现在舞台上。

吉尔摩甫一登场,就给观众留下了强烈深刻的印象。他以商人的精明与算计,从风靡欧洲的施特劳斯的音乐中率先嗅出商机,他极力游说施特劳斯赴美举办音乐会,最初完全是出自商人趋利的本能。同时,这个来自美国的经纪人具有全新的思维和生活方式,浑身上下闪耀着新大陆人特有的激情和活力,但在行为方式上有时显得颇为粗鄙。出场时的吉尔摩,在观众看来完全是一个典型的唯利是图的商人形象。

当施特劳斯为了拒绝演出而喊出“天价”时,吉尔摩已清楚地认识到这场演出很难获取利润,甚至可能赔本;但为了让美国观众能欣赏到来自欧洲的古典音乐,实现“让波士顿成为美国的维也纳”这一梦想,吉尔摩还是咬牙答应了施特劳斯的条件。此时,吉尔摩的理想已经超越了欲求,从而使他向施特劳斯描述了这一番动人场景:“您可以想象一下,当两万人一起演唱您的《蓝色多瑙河》的时候,那是何等激动的场面,多么令人心情澎湃!上帝啊,就是上帝听了以后,也会喜欢上你的旋律!”这些话将吉尔摩对音乐、对艺术的崇敬之情充分表露出来,也让观众看到了这个颇具经济头脑的现实主义者的理想情怀。

经过一番挣扎,施特劳斯终于踏上了美国的土地。初来乍到的“圆舞曲之王”对美国社会广泛流行的爵士乐和踢踏舞极度厌恶,乐迷的狂热更是让他颇不适应。面对即将到来的史无前例的超大型演出,施特劳斯矛盾重重,寝食难安,甚至想撕毁合同、逃回欧洲。关键时刻,为了使演出顺利进行,吉尔摩不惜动用恐吓手段,强行将施特劳斯留了下来,确保了音乐会如期举办。此时的吉尔摩,在不经意间向观众展示了他性格中强硬的一面,显示了他对实现自己理想的坚持。

在吉尔摩和施特劳斯夫人的努力下,这场规模空前的万人音乐会终于如期举办。这是一场带有吉尔摩个人印记的音乐会,在这场音乐会上,吉尔摩以海纳百川的胸怀将各种音乐形式融合在一起,用全新的音乐手法表现传统曲目,让不同的文化在同一舞台上和谐交融,使演出取得了意想不到的成功。施特劳斯、吉尔摩和现场十万名观众一起,印证了音乐的力量,通过音乐实现了涤清心灵的理想。此时姜昆用一段长长的独白表达:“施特劳斯!你听见了吗,你看见了吗!你知道吗?巍峨的山都在高呼,奔腾的水都在歌唱,古老的宫殿都恢复了青春的生命,高大的楼房低下头和你一起倾听着乐章,美国人疯了!”

姜昆将一个颇具理想情怀与人文追求的现实主义商人的形象,表现得令人信服,令人浮想联翩——是的,文化的发展、繁荣与进步,不只是作家艺术家们的事,也是商人资本家们的事,尽管文化层次不同、主要目标有异,但道德底线都是一样的、终极理想都是一样的,若以此为基础,那么只消做好一件事情——交流、理解、包容。endprint