偏远山区新生代农民工向农村家庭转移的收入较少吗

李宾 马九杰

[内容摘要]采用湖北省和重庆市485个样本农户的调查数据,构建多元回归模型,对偏远山区新生代农民工向农村家庭转移的收入金额是否显著少于传统农民工进行了研究。结果表明:尽管问卷调查数据显示偏远山区低年龄段外出农民工向农村家庭转移的收入金额少于高年龄段外出农民工,但“是不是新生代农民工”并未对偏远山区外出农民工向农村家庭转移的收入金额产生显著影响。因此,在偏远山区,农民工低龄化并非城乡收入差距不能持续收敛的原因。在此基础上,提出了对应的政策建议。

[关键词]偏远山区;劳动力转移;新生代农民工;收入转移

农村劳动力转出后向农村家庭转移收入的模式被很多学者认为是缓解农户信贷约束的重要途径。然而,随着改革开放后出生的农村劳动力大规模进入城镇就业市场,我国的农民工已不再是一个同质的群体,内部结构已经产生了分化和变化。改革开放后出生的新生代农民工(第二代农民工)已经超过农民工总量的66%,成为了农民工的主体,使农民工群体总体上呈现出了低龄化趋势。新生代农民工与传统农民工(第一代农民工)相比具有许多显著不同的特征,如明显的离农倾向、强烈的市民化意愿和城市生活消费的客观需求等,导致新生代农民工能够向农村家庭转移的收入数量明显受到限制。学界通常认为新生代农民工向农村家庭转移的收入较传统农民工更少,甚至有部分学者担忧农民工低龄化是不是导致我国城乡收入差距不能持续收敛的原因之一。

偏远山区是我国贫困人口和少数民族聚集的区域,也是我国统筹城乡发展的难点区域。充分掌握偏远山区新生代农民工向农村家庭转移的收入情况,对于正确认识当前偏远山区新生代农民工的劳动力特征,深入了解偏远山区新生代农民工的收入转移规律,积极探索农民工低龄化对于城乡收入差距的影响,进而提出促进城乡收入差距持续收敛的政策建议,实现包括偏远山区农村在内的城乡共同繁荣,具有重要的理论价值和现实意义。因此,本文拟在控制了农民工的家庭特征、个人特征和工作特征的影响后,对偏远山区新生代农民工向农村家庭转移的收入金额是否显著少于传统农民工进行研究。

一、文献回顾

已转移劳动力向农村家庭转移收入是劳动力转移过程的有机组成部分。对于多数农村家庭来说,由于缺乏获得家庭之外的信贷资金和收入保险的途径,只能投资于一个或更多的家庭成员的转移,来为新生产方式提供资金,因此,资本市场的缺陷是劳动力转移的主要动力。劳动力转移的目的在于克服进行当地生产的信贷约束。在信贷普遍缺乏的情况下,转移者向农村家庭的汇款可以被用来扩大农业物资的采购数量,直接或间接地刺激农业生产,提高农业生产率和农产品数量,从而补偿部分因为劳动力流失造成的农业收入损失。在这个过程中,农户家庭中的转移者充当了中间投资者的角色,转出后能够向农村家庭提供资金支持,并通过多样化收入来源来减少风险,促使农村家庭克服信贷和风险对其发展能力的约束,以便于家庭生产向商业生产的转换。因此,劳动力转移被认为是一个能够联通当前消费和今后机会跨期交易的导管。

许多因素对于已转移劳动力的收入转移产生了显著的影响。尽管Stark和Bloom认为农村劳动力转出后向农村家庭汇款的模式可看作是转移者同家庭之间的跨期契约安排而非纯粹的利他考虑。但Lucas和Stark的研究仍然表明,利他性的程度对于理解迁移收入转移具有重要意义,利他性的程度决定了迁移收入转移的数量。在此基础上,都阳和朴之水的研究结果证实,中国贫困地区的外出务工劳动力的收入转移行为与“利他性”假说相吻合,贫困地区的劳动力转移可以视作一种积极的反贫困行为。范红波以北京市丰台区外来流动人口的调查数据为样本,对影响外来流动人口迁移收入转移的决定因素进行实证分析后发现:除了家庭特征变量对农民工迁移收入的转移有显著影响外,个人特征变量也对农民工迁移收入的转移有影响;劳动力年龄的增加对于农民工向农村家庭转移的收入金额有正向的影响,而对于农民工向农村家庭转移的收入占全年迁移收入的比例有负向的影响。

近年来,新生代农民工已经逐渐成为我国劳动力转移的主体。新生代农民工在社会经济特征和个人特征方面与第一代农民工有着诸多显著的不同,不仅在外出动因、心理定位、身份认同、发展取向、职业选择等方面发生了根本性变化,在年龄、受教育年限、婚姻状况、务工经商经验方面也存在显著的差异。新生代农民工,具有追求平等、发展与融入城市的强烈愿望,是最有市民化意愿和亟须市民化的群体。而且,长期生活于城市之中的新生代农民工逐渐形成“工作休闲并驱”的多样化生活方式,兴趣也出现多元化的倾向,逐渐成为城市中重要的消费群体。尽管新生代农民工相比第一代农民工具有更高的社团参与率、平等维权意识和政治表达意愿,对于城市社会经济的发展具有重要的积极作用。但由于这个庞大的人群尚未实现“市民化”,由此产生的社会问题不容忽视。

以上文献回顾结果表明,尽管劳动力转移过程中收入转移的重要作用和影响因素以及新生代农民工不同于传统农民工的特征已经得到了比较充分的关注和研究,甚至部分研究者已经直接观察了年龄因素对于农民工城乡收入转移的影响,以及贫困地区劳动力转移对农户家庭收入的影响,但偏远山区新生代农民工的收入转移金额是否显著低于传统农民工尚未得到充分的关注。这正是本文要尝试研究的问题。

二、理论框架

(一)理论假说

根据新劳动力迁移经济学理论的观点,农户家庭安排劳动力转移的目的在于通过转移者的收入回流缓解农户进行本地生产面临的信贷约束。因此,农户家庭中的转移者充当了中间投资者的角色,转出后向农村家庭转移收入的行为,并非出于纯粹的利他动机,而是家庭成员生产就业跨期契约安排的一部分。近年来,随着新生代农民工逐渐成为我国外出农民工的主体,使我国外出农民工群体的转移动机和市民化意愿发生了重大变化,进而影响了外出农民工向农村家庭转移的收入数量,在一定程度上弱化了农户家庭通过安排家庭成员参加劳动力转移后获得收入回流而实现的跨期契约安排,使新生代农民工具有了向农村家庭转移较少收入的倾向。

首先,新生代农民工的转移动机发生了明显变化,很多新生代农民工向城镇转移的目的并不是单纯为了获得非农收入改善家庭经济条件,而逐渐呈现出多元化趋势。一部分人是因为不会从事农业劳动或不愿从事农业劳动力而形成的“职业型外出”,一部分人是为了开阔眼界或增长知识而形成的“学习型外出”,一部分人是为了满足父母要求自食其力而形成的“被迫型外出”,一部分人是因为农村的同伴都外出了而形成的“从众型外出”,一部分人是为了享受城市生活服务设施而形成的“消费型外出”,也有一部分人是想成为“城里人”而形成的“迁移型外出”。

其次,新生代农民工的“市民化”意愿更加强烈。无论最初是由于何种原因向城镇转移,新生代农民工一旦进入城镇工作和生活后,大都不愿意再回到农村从事他们认为更为辛苦、收入更低的农业生产劳动,表现出了明显的离农倾向。较长时间的城市工作与生活熏陶,使他们产生了长期在城市定居并逐步融入城市的强烈愿望,表现出了远比一般农民工更为强烈的市民化意愿。这从主观和客观两个方面对外出农民工向农村家庭转移的收入数量产生了负面影响。

但是与一般农村地区情况不同的是,偏远山区农村由于交通不便、教育落后、观念传统,经济发展水平较低,在很大程度上了抑制了新生代农民工减少向农村家庭转移收入金额的倾向,使这里新生代农民工的收入转移行为与传统农民工更加接近。

首先,偏远山区新生代农民工的转移动机相对比较朴素,向农村家庭转移更多的收入依然是外出务工的主要目的。而且他们在外出务工时仍然承担着改善农村家庭经济条件、摆脱贫穷落后面貌的“契约”义务和社会压力。因此,他们通常会积极争取获得更高收入水平,然后向农村家庭转移更多的收入,而难以实现其他更为“奢侈”的目的。

其次,偏远山区新生代农民工主要以蓝领劳动力为主,获得“市民化”的难度更大,客观上减少了他们对于“市民化”的投资。偏远山区的新生代农民工通常是具有良好身体素质和吃苦耐劳精神的劳动力,而非高学历的劳动力,通常进入了城镇的蓝领岗位进行就业。通常这些蓝领劳动力相比白领劳动力在城市中获得户籍、保险、住房等公共服务的难度更大,因而更不易“市民化”。这客观上也减少了偏远山区新生代农民工对于“市民化”的期待和投资。

(二)变量识别

本文拟研究新生代农民工向农村家庭转移的收入金额是否显著少于传统农民工。外出农民工“带回老家收入金额”为被解释变量,外出农民工“是否是新生代农民工”是解释变量。被解释变量既受到了解释变量的影响,也受到了劳动力其他个体特征和劳动力家庭特征及工作特征等控制变量的影响。因此,本文选择了9个家庭特征指标、7个个人特征指标和5个工作特征指标作为控制变量。

(三)模型选择

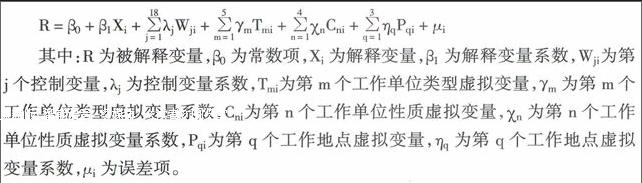

根据上文的理论框架和变量定义构建多元回归模型,在控制了劳动力个体特征、家庭特征和工作特征的影响后,分析偏远山区新生代农民工向农村家庭转移的收入金额是否显著少于传统农民工。

三、数据描述

(一)调查介绍

本文的数据来源于2012年度湖北省建始县和重庆市黔江区485个样本农户的综合问卷调查。湖北省和重庆市都是我国中西部重要的劳动力输出地区,从中选择的建始县和黔江区都是远离省会(武汉)或中心城市(重庆)的偏远山区,平均海拔1000米以上,山地面积占辖区面积的85%以上,非常适用于研究偏远山区新生代农民工的收入转移问题。

该调查抽样的基本过程如下:

第一步,选择抽样调查乡镇。首先,在两个样本区县中,对各乡镇人均收入从高到低排序,依据随机数表选取一个随机数作为起点,按照等距抽样的原则,初步选出4个乡镇;然后,在考虑到地理分散性的情况下,对4个样本乡镇进行微调;最终,课题组在建始县选定的乡镇是花坪镇、红岩镇、茅田乡和三里乡,在黔江区最终选定的乡镇是石会镇、中塘乡、阿蓬江镇和太极乡。第二步,选择抽样调查行政村。首先,在每一个选定的样本乡镇中,对各行政村人均收入从高到低排序,依据随机数表选取一个随机数作为起点,按照等距抽样的原则,初步选出1-3个行政村;然后,在考虑到地理分散性的情况下,对初步选出的样本村进行剔除和补充;最终,课题组在建始县选定了13个样本村,在黔江区选定了12个行政村。第三步,选择样本农户。首先,将样本村的所有村民小组按名称排序,依据随机数表选取一个随机数作为起点,按照等距抽样的原则,初步选出2-3个村民小组;然后,在考虑到地理分散性的情况下,我们对初步选定的样本村民小组进行剔除和补充,确定最终选择的村民小组;接着,在样本村民小组里,根据村民小组的户数,我们按照随机抽样原则初步选取4个、8个或者10个农户;再后,对初步选定的农户进行剔除和补充;最终,课题组在建始县选定了254个样本农户,在黔江区选定了231个样本农户。

(二)统计描述

本文确定的劳动力的年龄下限是16岁以上(含),年龄上限是65岁(含)。经统计,2012年485个样本农户共有1570个劳动力,户均3.24个,其中有491个外出劳动力,户均1.01个。本文根据国家统计局的统计口径,将1980年(含)及以后出生的外出农村劳动力(农民工)界定为新生代农民工。在此问卷调查的491个外出农民工中,新生代农民工有303个,占外出农民工总数的61.71%,已经成为样本农户外出农民工的主体。

(三)不同年龄段外出农民工的收入转移数量

491个外出农民工在2012年度的调查期间(1-7月)内共带回到农村老家1564200元的收入,人均3185.74元。不同年龄段外出农民工的转移收入数量情况如表1所示。

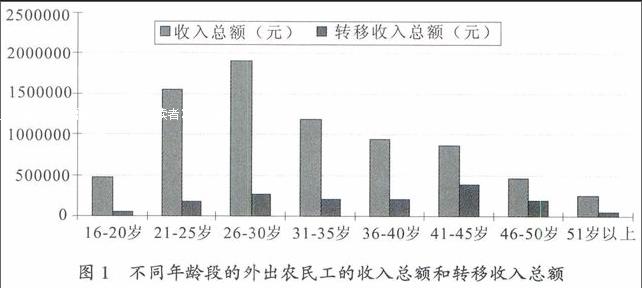

各个年龄段外出农民工的收入总额的转移收入总额各不相同。如图1所示。获得收入最多的是26-30岁年龄段的外出农民工,但带回农村老家最多的却是41-45岁年龄段的外出农民工。

由于生命周期的作用,各个年龄段外出农民工的人均收入金额随着年龄的增加呈现近似的倒“U”型曲线;同时,各个年龄段外出农民工的人均转移收入金额也呈现近似的倒“U”型曲线,但两个曲线的波峰却明显错开。如图2所示。31-35岁年龄段的外出农民工的人均收入金额达到最大,而41-45岁年龄段的外出农民工的人均转移收入金额却最多。

在不同的人均收入金额和人均转移收入金额的共同作用下,导致不同年龄段的外出农民工人均收入转移比例呈现出明显的差异。如图3所示。从16U20岁年龄段开始,随着年龄的增加,外出农民工人均收入转移比例不断攀升,在41U45岁年龄段达到峰值,然后迅速回落。

由此可见,相对于41-45岁、46-50岁两个年龄段,16-20岁、21-25岁、26-30岁三个年龄段无论是人均转移收入金额的绝对值,还是人均收入转移比例都是比较低的。难道偏远山区的新生代农民工向农村家庭转移的收入金额的确显著低于传统农民工吗?

四、模型估计

根据上文建立的多元回归模型和已确定的数据来源,在SPSS17.0软件中进行多元回归模型的估计。各变量(解释变量、控制变量)进人方程的方法为“向后”,删除变量的标准为统计显著性大于0.1。最终方程的各项参数估计结果如表2所示。

最终得到的多元回归方程的调整R2为0.204,F统计量达到13.583,显著水平为0.000,说明多元回归方程总体显著性极高。

与最初的预测结果一致,解释变量“是不是新生代农民工”因显著性不足而被方程剔除。这表明:尽管问卷调查数据显示偏远山区低年龄段的外出农民工向农村家庭转移的收入金额要明显少于高年龄段的外出农民工,但“是不是新生代农民工”并未对偏远山区外出农民工向农村家庭转移的收入金额产生显著影响。

偏远山区外出农民工的家庭特征、个人特征和工作特征中有几个控制变量对外出农民工向农村家庭转移的收入数量具有显著的影响。

“家庭劳动力数量”在0.10的显著水平下对农民工“带回老家收入金额”具有负向影响,即家庭中的劳动力越多,单个外出劳动力向农村家庭转移的收入就越少。这说明在劳动力资源比较丰裕的家庭中,每个劳动力更倾向于将城镇中获得的收入用于城镇消费或储蓄,而不是转移到农村老家。“户主受教育年限”在0.10的显著水平下对于农民工“带回老家收入金额”具有正向影响,即户主的受教育年限越长,家庭中的外出劳动力向家庭转移的收入就越多。这说明,受教育年限较长的户主可能对于通过劳动力转移改善家庭收入状况具有更高的要求和期待。

“是否户主”在0.01的显著水平下对于农民工“带回老家收入金额”具有正向影响,即外出务工的户主相比其他外出的家庭成员向农村家庭转移了更多的收入。这说明外出务工的户主与其他外出务工的家庭成员相比,与农村家庭的生产经营活动具有更为密切的关系,对于农村家庭的收入提高承担了更多的责任。“是否汉族”在0.05的显著水平下对于农民工“带回老家收入金额”具有负向的影响。即外出务工的汉族农民工相比外出务工的少数民族农民工向农村家庭转移的收入更少。这说明少数民族农民工更愿意将外出务工获得的收入带回农村老家。

“工作单位类型”虚拟变量K3和K5都在0.05的显著水平下影响农民工“带回老家收入金额”,但K3是负向的影响而K5是正向的影响。这说明在外从事服务业的农民工向农村家庭转移的收入较少,而在外从事建筑施工的农民工向农村家庭转移的收入较多。可能的原因是:从事服务业的农民工工资比较低,也通常按月领取工资,容易在城镇中进行消费支出,能够用于向农村家庭转移的收入积累较少;而从事建筑施工的农民工工资比较高,通常在项目完工或要回农村老家时方能领取工资,不易在城镇中进行消费支出,能够用于向农村家庭转移的收入积累较多。“工作单位性质”虚拟变量C1、C2和C3分别在0.01、0.10、0.05的显著水平下对农民工“带回老家收入金额”具有负向的影响,即在国有、集体和私有的工作,都不利于农民工向农村家庭转移收入。这说明以工资性收入为主要收入来源的农民工,没有以自营工商业收入为主要来源的农民工向农村家庭转移的收入多。“月工资金额”在0.01的显著水平下对农民工“带回老家收入金额”具有正向的影响,即月工资水平越高的农民工带回农村老家的收入越多。

其他进入方程的变量因为显著性不足而被排除。值得注意的是,农民工家庭的物质资本和社会资本状况、农民工的性别、受教育年限和婚姻状况、工作地点、年度累计收入总额等指标,对农民工收入转移数量的影响都不具有统计上的显著性。

五、结论与建议

本文的研究结果表明:尽管问卷调查数据显示偏远山区低年龄段的外出农民工向农村家庭转移的收入金额要明显少于高年龄段的外出农民工,但“是不是新生代农民工”并未对偏远山区外出农民工向农村家庭转移的收入金额产生显著影响。本文的理论假说得到了数据的证实。这进一步揭示出:偏远山区的农民工的低龄化趋势并未显著改变农民工外出务工收入的城乡转移模式,因而在偏远山区的农民工低龄化并非城乡收入差距不能持续收敛的原因。

本文的研究还发现:月工资水平是影响外出农民工收入转移金额的最主要因素,工资水平越高的农民工向农村家庭转移的收入金额也就越多;家庭中的劳动力越多,单个外出农民工向农村家庭转移的收入就越少;户主的受教育年限越长,外出农民工向农村家庭转移的收入就越多;少数民族外出农民工更愿意将外出务工获得的收入带回老家;从事服务业的外出农民工向农村家庭转移的收入较少,而从事建筑施工的外出农民工向农村家庭转移的收入较多;以工资性收入为主要收入来源的农民工没有以自营工商业收入为主要来源的农民工向农村家庭转移的收人多。

在上述研究结论的基础上,本文建议:第一,充分保障农民工在城镇就业过程中能够与城镇居民同工同酬,促进就业机会和收入分配更加公平;第二,为农民工在城镇开办和经营工商企业提供与本地户籍居民同等的待遇,通过城乡之间多种形式的收入转移促进城乡收入差距的快速收敛;第三,积极推动农村已转移人口的市民化进程,充分重视新生代农民工的市民化诉求,把有稳定劳动关系、在城镇居住一定年限并按规定参加社会保险的农民工逐步转为城镇居民。

责任编辑:邓康林