江湖世界:武侠小说中虚构的可能世界

■周志高

江湖一词的指涉意义颇多,原指自然世界的一部分,但进入文学世界后,源远流长的中国文化赋予了它更多深意。早在《庄子·大宗师》中就有“相濡以沫,不如相忘于江湖”的表述。此处的江湖指的是广阔逍遥的天地间。范仲淹在《岳阳楼记》中抒怀所写的“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”的江湖则指远离朝廷的乡野,庙堂与江湖指涉了权力的中心与边缘,建构了世俗社会的两个空间。文人士大夫眼中的江湖,多指逃避名利争斗、腐败官场的隐居之所或贬谪外放、远离朝堂的乡野。陶渊明描述的“桃花源”,李白笔下的“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”的“名山”都有可以寄身心于归隐的江湖之意。杜牧的诗句“落魄江湖载酒行”则借江湖描述了仕途不得意、落魄于乡野的郁闷情怀。

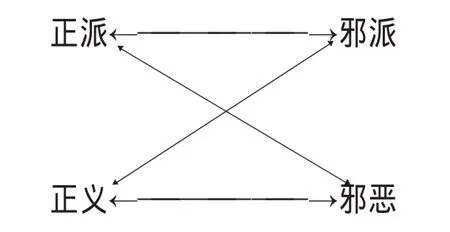

武侠小说中的江湖世界是一个虚构世界,是作家在创作中想象出来的世界。它并非如现实世界一样真实存在,也不是现实世界中的某个物质空间,但它在文本中获得了虚构的本体地位,与现实世界“异质”而“同构”。在武侠小说中,江湖世界被叙述为与世俗社会相对的另类世界形态,“脱离或游离于官方和平民的社会,不受国家法律和正常社会伦理道德的约束”[1](P78)。在这个世界里,纷繁复杂的现实世界中的各种社会关系被符号化为正义与邪恶的对立、恩怨与情仇的划分,它们构成了江湖世界的内在规律。同时,江湖世界并非是与现实世界绝缘、超然的世界,而是与现实世界具有很强的通达性,模拟了现实世界的众生相和复杂人性。在这个可能世界中,正派与邪派、正义与邪恶构成了相生相克的关系,“平衡→不平衡→再平衡”是武侠小说叙述的普遍规律,并且正邪之间的争斗最终是以邪不胜正为结局,符合了阐释社群的期望。

一、江湖世界是一个可能世界

江湖世界最吸引读者的莫过于江湖中人神秘莫测、亦玄亦幻的武功,快意恩仇、行侠仗义的洒脱,以及英雄气短、儿女情长的浪漫爱情。那么,江湖世界是一个可能世界吗?笔者认为答案是肯定的。

“可能”与“必然”、“不可能”构成一组哲学、逻辑学上的关系。从逻辑上来说,一切能够获得实现机会的事物都可以被称为是“可能”的。“可能世界”作为一种理论,最初源于哲学中的思维建构,以无矛盾性,即逻辑的一致性来界定可能性:只要事物的情况或事物的情况组合推不出逻辑矛盾,该事物情况或事物的情况组合就是可能的。逻辑一致性要求可能世界的存在必须符合逻辑中的矛盾律和排中律。矛盾律要求在同一个命题中,互相否定的思想或陈述不能同时为真,即不能对一个对象既肯定又否定。我国古代寓言故事“自相矛盾”中叫卖矛和盾的那个人,他的错误就在于违反了矛盾律,从而无法建构他所宣称的那种可能世界。排中律规定了在同一个命题中,两个互相否定的思想或陈述必有一个是真,不允许中间状态的出现。例如,不能说在龟兔赛跑中,兔子跑赢了乌龟,又没跑赢乌龟。因此,“矛盾律与排中律是思维的基本规律和最高准则”[2](P252),也是我们把握可能世界的基本规律和最高准则。

江湖世界正邪两派势不两立,恩怨分明。为了维护正义,了结恩怨,江湖侠士拔剑相向,在刀光剑影中扬名立万,成就一番事业,收获美丽的爱情。从江湖世界的整体逻辑来看,一切都显得合情合理。但论者刘帅、程梦诗认为“武侠世界是一个自相矛盾的世界”,皆因“武侠世界同时存在着或者说武侠世界里的人物、尤其是主人公同时跨越了两个物理世界,而这两个物理世界是相互矛盾的”。他们将这“两个物理世界”看作是对江湖世界的两种不同指称:“一指日常生活层面上的‘世界’;另一个指‘武林’意义上的‘世界’。”并由此推演出“江湖世界就有了两种不同的但又重合一起的指称。武侠世界中的人物同时活动在这两个世界中:时而在日常生活的世界里展示其神奇的功能,时而在武林中得见日常生活的特征,这是违背同一律的。武侠世界之所以存在着逻辑矛盾,不是一个‘可能世界’,皆是由于‘江湖世界’的不同指称所引起的”[3]。

从刘、程二人的论述来看,他们之所以将江湖世界看成不可能世界,主要原因有二:一是他们对江湖世界的指称意义理解有误,认为江湖世界同时指两个物理世界,并且这两个物理世界是相互矛盾的;二是他们对“武侠世界中的人物同时跨越两个物理世界是矛盾的”看法是错误的。

江湖世界是一个虚构的世界,是武林人士出入的地方,是江湖事件得以展开的一个完整、典型的虚拟空间。作为一种世界形态,江湖世界中的人物当然具有人类社会的诸多特征,但他们与现实世界中的人又不同,他们个个具有非凡的武功,因而具备了和现实世界中的人不一样的特性。因此,江湖世界并不是“两个物理世界”,而是一个完整的想象世界,只是这个想象世界具有不同的属性,包括了日常生活的层面和武林的层面,这完全符合世界多样性的特点。“虚构文本不会局限于一个固定的世界,虚构文本再现的世界,是一个‘三界通达’的混杂世界。任何叙述文本都是跨世界的表意行为,都有大量的跨界成分,这种情况称为‘通达性’,即某个因素既属于此世界,亦属于彼世界。”[4](P187)站在现实世界的角度来看江湖世界,我们十分清楚地知道,江湖人士首先是人,他们具有现实世界中普通人的特性;而他们又属于江湖世界这样一个特殊的群体,他们又具备了现实世界中普通人所不具有的神奇特性,他们神秘莫测的武功使他们在某种程度上被神化或妖魔化。从通达性的理论来看,这是完全合情合理的,因此江湖世界中的人物同时跨越两个世界是不矛盾的,就像其他神奇的可能世界一样,其中的个体也会带有现实世界中个体的属性。《西游记》中取经队伍中的三个徒弟,各路神仙妖怪,他们原本不食人间烟火,但在这个虚构世界中他们依然要化斋,要满足口腹之欲,八戒总因为饿肚子而嚷着要吃东西。这就是叙述中的跨界行为,而不是逻辑上的矛盾。这些神奇的世界都是作者想象力的产物,他们“利用了生活提供的种种可能,将其拼接组合、放大缩小而已”,通过运用合理的想象、推理和判断,“让那些没有机会或条件实现的可能事物,在虚构的世界里获得了实现”。[5](P42)所以,武侠小说中虚构的飞檐走壁、刀光剑影的江湖世界是一个可能的世界,并且在虚构文本中获得了实现,成了文本中的现实世界。

二、江湖世界在武侠小说中的书写

在武侠小说作家的笔下,江湖世界主要有三种叙述方式:“超离、实写和隐喻。”[1]无论哪种叙述方式,必须遵循江湖世界正邪对立的铁律。江湖人士除极少数个性十足、放荡不羁的独行客之外,绝大多数属于江湖中的各种门派。这些门派是江湖世界的主要组成部分、主要角色。门派的自立体系以及门派之间的关系编织起了江湖世界的整个版图。每个门派都在江湖世界的版图中拥有自己的势力范围、独门武功和独立的运行机制,实行层级管理。就门派的性质而言,主要分为名门正派和魔教邪派,偶有亦正亦邪的门派。名门正派与魔教邪派在江湖世界中相生相克、对峙而立,成为江湖世界的主要结构形态。正邪两派之间的矛盾冲突是武侠小说的主要叙述动力,成为故事中的核心事件,其他事件都为这一核心事件铺垫、渲染,构成了武侠小说中的叙事世界。

武侠小说中的门派,都是虚构的或带有虚构性质的。在名门正派中,少林、武当南北屹立,当之无愧地成为了江湖世界中名门正派的擎天柱,其他正派皆以少林、武当唯马首是瞻。每当正派的门派之间产生矛盾冲突,在双方难以解决的情况下,皆请少林、武当出面调解。当正邪两大江湖阵营矛盾激化、发生对抗时,也是由少林、武当领导正派群雄合力维护武林正义。武侠小说之所以赋予少林、武当如此殊荣,一方面与少林、武当在现实世界中源远流长的武学传统有关。江湖世界作为一个可能世界,其中的“人物与事件都与现实世界有对应”[6](P54),因为它们都是武侠小说作家心灵想象的产物,而想象总有经验世界背景。少林、武当在现实世界的武学界有崇高的地位,当然最便于武侠小说作家在可能世界中书写。另一方面,与中国文化的基因有关。“少林与武当分别为佛教与道教胜地,代表了儒家以外的两大文化支流,武侠小说在儒家之外特地标举佛家、道家,显然是传承了中国传统文化的基因,借武侠以涵括中华文化传统的用意。”[1](P79)

江湖世界的门派森森,有以武功直接命名的,如八卦门、形意门、鹰爪门、咏春拳等;有以世家来命名的,如“南宫世家”、“慕容世家”、“上官世家”;而以名山“标出”是一个最突出的特点。少林、武当自不遑论,其他门派也大都与名山有关,其中与佛教、道教胜地或神话有关的名山最受小说家的青睐,如峨眉派、昆仑派、天山派、五岳剑派、青城派、崆峒派等。究其原因,主要有以下几点:一与中国传统文化有关。武侠小说作为中国独特的文化土壤中生长出来的叙事之花,突出了佛家、道家思想在作家头脑中的深层意识,习武之人在习武之时,也要修为。远离喧嚣的名山当仁不让地成了最佳的习武修为之所。二与中国人的地理观念有关。中国人的思维讲究时空合构,很早就用“宇宙”一词表达时间一维和空间三维的时空整体观,战国后期《尸子》一书就称:“上下四方曰宇,往古来今曰宙。”在佛教传入中国之后,时空整体性又被表述为“世界”,犹如《楞严经》所说:“世为迁流,界为方位。东西南北,东南西北,上下为界;过去、未来、现在为世。”[7](P126)正所谓四方六合,四面八方。可见,中国人标识地理空间是以方位为主,即上、下、东、南、西、北,外加“中”的方位,而大山是方位的最佳标识,因此就有东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山等“五岳”的说法,也就有了五岳剑派。我国现有的省级行政区划主要以大山大河为分界线就是一个非常好的例证。三与叙述的“标出性”有关。“标出性是符号学概念,指对立的两项中比较少用的一项所特有的品质,因为有此标出品质,某种符号在与非标出项对比中居于次要地位。”[4](P86)标出项与非标出项相比占少数,而稀少就会显得突出,在“叙述的聚合关系”中更具有可述性,从而“被选入为述本的材料”[4](P129)。中国是一个多山的国家,山地在我国的地貌中比平原所占的比例大,平原应为标出项,山地属于非标出项。但在现实生活中,人们通常生活在更为便利的平原地区,山地特别是高山远离人们的视野和生活,因此,在人们的认知视野中高山显得更为陌生,反而成了标出项。武侠小说以作为标出项的名山为门派命名,使叙述陌生化,增强了叙述性。四是渲染了神话或神秘的色彩。在中国的名山中,昆仑山被赋予了显著而神秘的地位,是神话中西王母所居的仙山,因此昆仑派在武侠小说中享有比中原各派更大的殊荣与地位。又因昆仑远处西部边陲,江湖中人士亦难以到达,更增强了昆仑派及其武功的神秘性。在武侠小说中,从昆仑山下来的人通常仙风道骨、武功极高,能力挽江湖于狂澜之中,就连同属西部边陲的天山也披上了这样的神秘霞光,在《七剑下天山》中,来自天山的七剑客剑术玄妙至极,七剑行侠,救民于水火,惩恶于大义。《天龙八部》中的天山童姥不仅有返老还童之术,其玄妙的武功令许多武林人士闻名丧胆。这些都使以名山命名的门派在武侠小说中获得了很强的叙述性。

名门正派是活跃在江湖世界的主要人物,他们秉承江湖道义,遵守江湖规矩,行侠仗义,除暴安良。世间万物都有其对立面,阴阳调和,正畸相生。在江湖世界的书写中,有名门正派,就有魔教邪派,他们是构成江湖世界的另一类主要人物。没有魔教邪派的兴风作浪、欺凌百姓、作恶多端,哪有名门正派英雄的仗义行侠、除暴安良呢?江湖,是正派人物的江湖,也是邪派人物的江湖。只有正邪两派的冲突与争斗,才使武侠小说获得源源不断的叙述动力,叙述得以在动力链上铺展、延续,读者才能在感到心灵震颤之时接受伦理道德的洗礼。武侠小说中的邪教如《笑傲江湖》中的日月神教、《倚天屠龙记》中的明教、《天龙八部》中的星宿派、《碧血剑》中的五毒教等。为了突显其神秘诡异,武侠小说对魔教邪派所在地信息的书写通常采用了模糊叙述的技巧,像总部黑木崖的日月神教、总部光明顶的明教、远处西域的星宿派,都未对它们的具体位置有清楚的叙述。

除了正邪两派人物之外,还应该提到普通百姓在江湖世界中的地位和作用。江湖世界是一个虚构世界,但它是“坐虚就实”的,模拟了现实世界的众生相,因此,江湖世界中不可能只有武功高超的武林人士,任何现实世界中的人物,如士农工商、贩夫走卒、大家闺秀、青楼妓女,任何在现实世界可能发生的事件,都可以在江湖世界中复制、再现。“他们虽然不是纯粹的江湖中人,却是江湖事件的参与者、旁观者和讲述者”[8](P185),对江湖故事的铺展起到了勾连或衬托作用,是江湖世界中不可缺少的角色。几乎所有的武侠小说都有对市井、客栈、酒楼、茶肆的叙述,这些场景既构成小说中的叙述空间,也是江湖人士住店吃饭、打尖歇脚的地方,成为故事内容的一部分。江湖世界正因加入了普通百姓才显得完满。即使有时武侠小说中的叙述没有提到普通百姓,但他们仍以“缺席的在场”标示自己的存在。更何况,普通百姓往往是邪恶势力欺凌的对象与正派人物保护的对象,构成了叙述链上的重要一环。

那么,江湖世界靠什么维系秩序呢?江湖世界与现实世界在道德伦理层面上是同质的,它将现实世界中的伦理道德移植过来,成为引导并规范江湖人士思想、行动的门派戒律和江湖规矩。因而现实世界的对与错、是与非被用来复制出江湖世界中的对错与正邪。陈平原对此的表述是:“在至高无上的王法之外,另建作为准法律的江湖义气、绿林规矩;在贪官当道贫富悬殊的朝廷之外,另建损有余以奉不足的合乎天道的江湖,这无疑寄托了芸芸众生对公道正义的希望。”[9](P75)维系江湖秩序的不是代表王权的国家法律,“主要是依靠门派戒律与江湖规矩两大系统来维持。前者适用于门派帮会内部,后者则作为一般性的普适原则,对整个江湖都具有一定的约束力”[10](P25)。门派戒律主要依据江湖规矩和武林道义并结合本门派的历史渊源、特点来制定,围绕着“尊敬师长、友爱同门、不滥用武力、不结交奸邪”四大戒律细化出一些规则,要求本门弟子背诵,做到烂熟于胸,时时刻刻警醒自己。一旦违反戒律,将会受到不同程度的处罚,包括面壁思过、体罚、废除武功,最严厉的是清理门户。作为普适性的江湖规矩主要是复制了中国传统社会中的“仁、义、礼、智、信”,要求江湖人士崇尚武德,爱惜名誉,信守承诺,弃小利而趋大义。江湖规矩是江湖世界里的通行法则,门派戒律则只约束门徒帮众,二者相辅相承,共同拱立江湖。名门正派牢记江湖规矩和道义,以侠义当头,维护武林正义,因而获得了正面的书写。相反,魔教邪派虽然也有自己严格的教规,以邪恶、残忍的手段挟令教众遵守,但他们讲的不是江湖规矩,一切是非曲直皆以“利益”二字来断,故而为了自身私利,可以不择手段,无恶不作,滥杀无辜,甚至通敌卖国,遭武林所唾弃,从而成为名门正派征讨、围剿的对象,在武侠小说中被书写为反面形象。

江湖就空间而言,多指涉各门派在江湖世界的版图上占据的势力范围,各门各派的居所将本门派与其他门派“区隔”开来。言为心声,行为思表。正邪两派在话语、武功兵器、衣着方面的大不同,成为他们外显的标识。

正派人物以江湖规矩和门派戒律作为自己行、思的指导。在日常的习武修为过程中将这些内化于心,才能自然地外显于言和行。郭靖在扼守襄阳城时,语重心长地对杨过说:

我辈练功学武,所为何事?行侠仗义、济人困厄固然乃是本分,但这只是侠之小者。江湖上所以尊称我一声“郭大侠”,实因敬我为国为民、奋不顾身的助守襄阳。然我才力有限,不能为民解困,实在愧当“大侠”两字。你聪明智慧过我十倍,将来成就定然远胜于我,这是不消说的。只盼你心头牢牢记着“为国为民,侠之大者”这八个字,日后名扬天下,成为受万民敬仰的真正大侠。

此番话语充满浩然正气,一位大侠的形象跃然纸上,同时,也表现了一位武林正派前辈对晚辈的谆谆教诲和殷切希望。

以此相对,邪派人物的话语虽然也有其自认的逻辑,但大多只是为他们的暴虐、贪婪、自私而狡辩,强词夺理。且看《倚天屠龙记》中一心只想报仇而处于癫狂状态的谢逊与武当弟子张翠山的一番对话:

张翠山说道:“谢前辈,据你所云,适才所杀的数人都是死有余辜,罪有应得。但若你不分青红皂白的滥施杀戮,与这些人又有甚么分别?”谢逊冷笑道:“有甚么分别?我武功高,他们武功低,强者胜而弱者败,便是分别。”

从这些对话中可以看到,谢逊虽然说得振振有词,但他完全是为逼迫杀害自己全家的成昆现身而滥施杀戮的行为开脱、辩护,为自己的暴虐行径找理由。谢逊与张翠山之间的对话,一正一邪,显露无遗。“从叙述动力来看,人物愿望是叙述动力的源泉,愿望越强烈,叙述动力就越强。”[5](P95-98)江湖的多事之秋,大多为邪教人物积聚的欲望所致。

每个门派都有自己的独门武功和衣着,其繁复多样非一篇小文能够涵盖,此处只能概而述之。

正派武功通常讲究道法自然、天人合一,强调打好基本功的同时循序渐进,习武与修为并重,在武功精进的同时达到自身修为境界的提升,将武功练到化腐朽为神奇的地步。在兵器方面,正派人物使用的兵器大都是十八般兵器中的常见兵器。宝剑被认为是兵器中的王者,最受正派人物喜爱。邪派的武功大都阴损毒辣,他们为了达到自己独霸武林的目的,喜走偏锋,寄希望于邪门歪术,追求武功修炼的速成,甚至不惜戕害自己的身体,走火入魔,如为了练习葵花宝典而自宫的东方不败,练习吸星大法的任我行、以死人头骨作为练习九阴白骨爪的梅超风、专门借毒物来提升自己功力的丁春秋等。邪派的兵器也有阴、邪、毒、暗的特点,他们通常使用阴损邪门的兵器,善于用毒和暗器。五毒教派和星宿派就都是用毒的高手,彰显了他们卑鄙的行径。

三、江湖世界的叙述结构

作为可能世界,江湖世界模拟了现实世界的众生相和复杂人性。在不同的武侠小说中,正邪两大阵营并非总是泾渭分明,江湖人物也不总是正邪分明,呈扁平化。但是,武侠小说作为一种文类,不可能去消解正邪对立的叙述结构,因为只有在一个正邪二元对立的结构中,名门正派的杀伐行为本身才可能被赋予正义和道德的象征。沃霍尔认为:“文学常规的规律性比社会常规更少灵活性,且在整个文学史中导致了比禁忌所产生的更多的未能叙述性。”[11](P249)因此,正邪对峙是江湖世界的必然叙述结构。

在任何叙事中,故事的产生必有缘由,这个缘由就是“触媒事件”[5](P97),它好比导火索,一经点燃,故事的叙述动力就轰然释放出来。在武侠小说中,引发江湖世界血雨腥风的触媒事件通常是武功秘笈、神兵利刃或宝藏图,它们指涉的都是一种权力符号,想获得它们的人最终是为了实现权力的欲望,即藉此练就天下第一的武功,达到号令武林、一统江湖的目的。就叙事功能而言,武功秘笈、神兵利刃或宝藏图既是叙述的触媒,引出了整个江湖故事,同时它们又是武侠叙事绕不过的核心事件,成为正邪两派争斗的焦点,造成正邪两派的对峙,暴露了人性中的真善美与假恶丑。

列维-斯特劳斯在《结构人类学》一书中提出:“所有神话故事中的基本结构均呈同一互相对应的双重对立关系。”[12]用公式表示为A:B::C:D。将这一深层叙述结构应用到武侠小说中,可以得出:A与B的对立就是名门正派与魔教邪派的对立;C与D的对立就是正义与邪恶的对立。名门正派谨守武林道义,维护武林正义;魔教邪派邪恶凶残,正义与邪恶在江湖世界势不两立,造成正派与邪派之间的争斗杀戮。通过对结构主义符号矩阵的改造,我们可以更好地透视武侠小说的深层叙述结构。如图:

从上图中,我们可以发现构成江湖世界的四组关系,其中正派与正义、邪派与邪恶之间构成两组正关系,正派与邪派、正义与邪恶之间构成两组反关系。这四组关系构成了武侠小说的逻辑关系,推动故事情节的发展,演绎不同的恩怨情仇的故事。武侠小说中的这个深层叙述结构,虽然“本身不是叙述,却是故事的潜台词;它是共时、平面、静态的,却是故事动力的源泉;它本来无喜无悲,却是故事悲喜剧色彩的配方;它简单得无以复加,却能提供丰富的思想内容”[5](P92)。

从跨世界同一性来看,风云突起、变幻莫测的江湖世界是一个特殊的争逐权力的场所,是作家将现实世界中的权力角逐搬演到了江湖世界这个可能世界。对于江湖世界的存在态势,可以借用这句深谙中国历史哲学的话语:“天下大势,合久必分,分久必合。”从叙述结构来看,江湖世界总是处于“平衡→不平衡→再平衡”之中。江湖世界一开始处于一种相对平衡状态,江湖相安无事。一旦“触媒事件”出现,魔教邪派贪欲之心乍显,江湖从此无宁日,平衡状态被打破。武林正派为了维护正义就会群起而攻之,最终重创或消灭魔教邪派,江湖世界的平衡得以重建。厄·苏里奥在《二十万种戏剧情境》中将人物的功能列为“狮子”、“战神”、“太阳”、“大地”、“仲裁者”、“月亮”六种,其中“仲裁者”的功能就是调节、平衡或仲裁。在江湖世界正邪两派的较量中,没有仲裁者出面调解,只有通过武功的争斗决定胜负。无论魔教邪派的势力如何强大,武功如何诡异,在武侠小说的叙述中,一定会塑造一个风流倜傥的名门正派的武功奇才,最终领导群雄打败魔教邪派。这样的叙述蕴涵了中国文化中“邪不胜正”的思想和难以割舍的“英雄情结”,符合了阐释社群的期望。

[1]张乐林.虚构的真实——武侠小说对江湖世界的想像与叙述[J].河南大学学报(社会科学版),2005,(3).

[2]陈波.逻辑哲学引论[M].北京:中国人民大学出版社,2000.

[3]刘帅,程梦诗.“可能世界”理论视野中的武侠世界[J].理论观察,2009,(3).

[4]赵毅衡.广义叙述学[M].成都:四川大学出版社,2013.

[5]傅修延.讲故事的奥秘——文学叙述论[M].南昌:百花洲文艺出版社,1993.

[6]David Lewis.Counterparts of persons and Their Bodie.Philosophical Papers.Vol.1.New York:Oxford UP,1983.

[7]杨义.中国叙事学[M].北京:人民出版社,2009.

[8]宋巍.从地下秩序到彼岸世界——论武侠小说中的江湖概念[J].前沿,2009,(8).

[9]陈平原.千古文人侠客梦[M].北京:新世界出版社,2002.

[10]杨伦.金庸武侠小说中的江湖秩序[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2008,(5).

[11]罗宾·R.沃霍尔.新叙事:现实主义小说和当代电影怎样表达不可叙述之事[A].詹姆斯·费伦,彼得·拉比诺维茨.当代叙事理论指南[C].申丹,译.北京:北京大学出版社,2007.

[12]C.Lévi-Strauss.structural anthropology.New York:Doubleday Anchor Books,1968.