山水田园 隐士之居

李晓佳

下那红地貌堪比桂林,以喀斯特岩溶地貌为主体,独特地貌造就了与众不同的田园风光。这里一年四季湿润多雨,以石灰岩为主体的山脉很容易受到水的侵蚀,大自然就以自己的伟力雕塑了带有田园范儿的喀斯特地貌。在大自然无声寂静的岁月流逝中,山总是傍着水,水总是环绕着山,山总是点缀着水,水总是倒映着山,形成了处处奇峰、山水相映的中国山水。同行的人放言,在下那红的田园没有真正的摄影家,因为随便一拍,皆是风光迤逦的水墨山水。?

下那红村的山水田园之间皆是稻田,眼光所及皆是绿色。在绿色之中,到处点缀着情态各异的山峰。在山峰点缀下的绿色之间,远处的山中静静地流淌着弯弯曲曲的清清小河,仿佛是一泓碧玉。而村边的几个鱼塘把水流汇聚,水塘里缓缓飘动的柔美水草,无数的鱼儿自由自在地徜徉在水草之间。几只鸭子游过,泛起无数的涟漪,打碎了山峰宁静的倒影并扩散到岸边。岸边是一簇簇葱茏的毛竹,三五枝杂乱的枝叶倒映在河中,那是苏轼独有的“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”的图画。在落日的余晖中,从山间露出的夕阳染红了小鱼塘,池水中泛着金色的光芒,一派世外桃源“隐士之居”的景象。

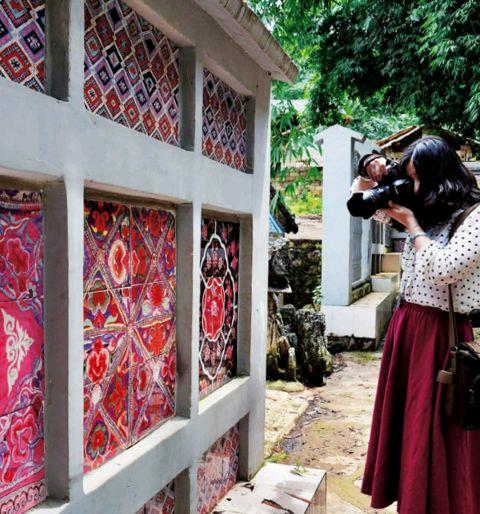

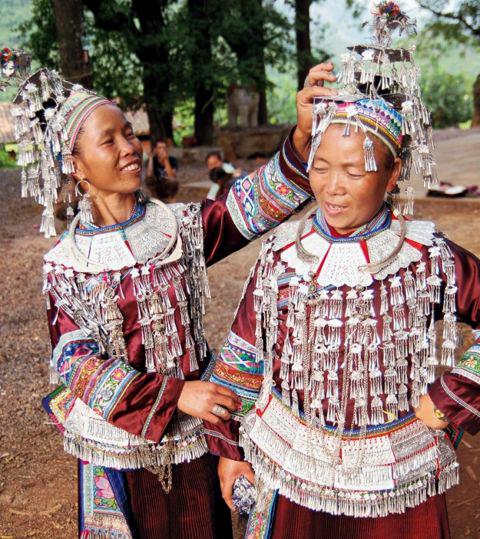

丘北壮族沙支系女性传统服装,是云南壮族传统女装中最有特色的服装。壮族刺绣做工精细,针针见功底,线线出效果。绣品讲究整体关系,以盘绣为主体,以密集的绣法为基调,以大面积繁绣为特色,件件绣品舒展大气,光彩夺目,由于精工耗时,绣品经久耐用。每逢婚庆、喜事、节日时,下那红村的壮族妇女从头到脚用刺绣装扮,看上去花枝招展。特别是在“三月三”等传统节日庆典上,穿着盛装、婀娜多姿的壮族少女,忙着展示织锦、刺绣技艺的壮家妇女,已经成为下那红村一道靓丽的风景线,传统壮锦、刺绣已经成为下那红村炙手可热的旅游文化产品。

文山壮族是使用铜鼓并沿袭着铜鼓文化的民族之一,依山傍水,竹木掩映的下那红村至今还保持着祭铜鼓、喝铜鼓酒的习俗。隆重的喝铜鼓酒仪式一定要在每年大年初一,凌晨“抢新水”过后,村里每户人家的户主都带上生猪肉或鸡来祭献铜鼓。拜祭者依次上香磕头,然后喝一口寨老倒在鼓面上的酒,以示驱邪纳福、平安健康。

下那红村的新农村建设和传统文化的结合,以及多元化的民族元素,呈现出现代与历史的气息,吸引着游客,也带动了乡村旅游业的发展。每逢节假日,游客纷纷来到下那红村体验民族风情,品尝民族特色美食,寻找纷繁都市之外的一片宁静和幸福。

链接:

下那红自然村隶属于八道哨彝族乡八道哨村委会行政村,是云南省民族特色村寨保护与发展建设试点之一。国土面积2.45平方公里,海拔1474米,年平均气温16.3 ℃,年降水量1200毫米,适宜种植玉米、稻谷等农作物。

壮族聚居的下那红村,村外阡陌交错的田地里,玉米、烤烟、水稻生长繁盛;村内古树参天,街道洁净,一幅幅反映壮族文化的美丽壁画显现出了壮族风貌特色,与下那红村一衣带水的邻村上那红村还被列为云南省级非物质文化遗产“壮族刺绣技艺”的项目传承点。两个民族村寨有着相同的地理环境,也有着同一个共性,那就是人与村庄的“内在美”和“外在美”兼具,村民们通过“内外兼修”,让村庄真正走向了发展之美、生态之美和特色之美。