高危型人乳头状瘤病毒导致宫颈癌的临床病理研究

涂开峰

(黄冈职业技术学院医药卫生学院,湖北黄冈438002)

宫颈癌是妇科临床上较为常见的肿瘤之一。近年来该病症的发病率呈现出明显的上升趋势,其已经成为继乳腺癌后又一威胁女性生命健康的肿瘤杀手[1]。宫颈癌多由高危型人乳头状瘤病毒(High-risk human papilloma virus,HR-HPV)入侵感染所致[2-3]。因宫颈癌对女性生命安全有极大威胁,因此医护人员要足够重视。本次研究以随机选取黄冈市黄州区人民医院2013年2月-2015年2月接诊的100例宫颈癌患者为研究对象,分析研究高危型人乳头状瘤病毒导致宫颈癌的临床病理特点,从而为临床诊疗提供必要依据。

1 资料与方法

1.1 病例资料

随机选取黄冈市黄州区人民医院2013年2月-2015年2月接诊的100例宫颈癌患者作为研究对象,所有患者均符合宫颈癌的诊断标准。采用基因捕获技术对高危型人乳头状瘤病毒进行检测,同时对所有患者进行宫颈活检以及宫颈脱落细胞病理检测。根据高危型人乳头状瘤病毒检测结果分为阴性组(n=36)以及阳性组(n=64)。其中阳性组:患者年龄为22-71岁,平均年龄(42.2±2.5)岁;产次:1-4次,平均产次为(1.6±0.5)次。阴性组:患者年龄为21-71岁,平均年龄(42.1±2.3)岁;产次:1-5 次,平均产次为(1.9 ±0.7)次。其中54例患者年龄在20-35岁之间,35例患者年龄在36-50岁之间,11例患者年龄在51岁以上。采用统计学软件对比两组患者年龄、产次等一般资料结果未见明显差异(P>0.05),故本次研究具有可行性。

1.2 方法

采用基因捕获技术对100例宫颈癌患者进行高危型人乳头状瘤病毒阳性检测,若HPVDNA检测的指标:RLU/CO的比值≥1.0则可判定为阳性,每组随机抽取20例患者进行液基细胞学检查,采取上述40例患者的宫颈外口以及颈管脱落的细胞进行液基细胞学检查。对高危型人乳头状瘤病毒阳性检测结果呈阳性的患者进行宫颈上皮细胞活检,并对检测结果进行评估分型。

1.3 统计学处理

相关数据均录入SPSS17.0软件进行数据处理,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验比较组间差异。计数资料以率(%)表示,采用卡方检验比较组间差异。P<0.05代表差异结果有统计学意义。

2 结果

2.1 病理学分析结果

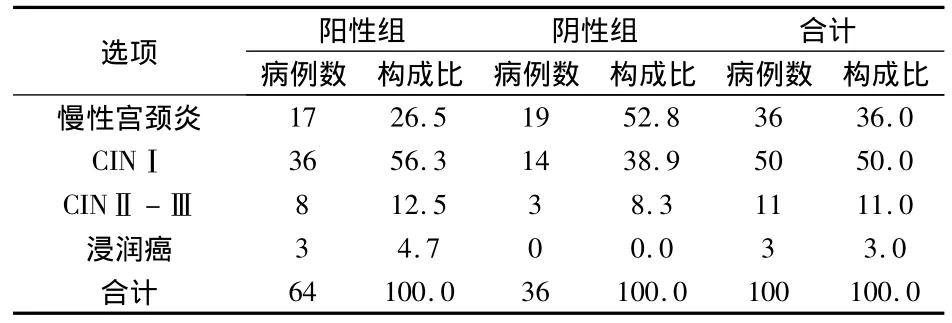

对本组100例宫颈癌患者利用光学显微镜进行病理学分析,结果显示两组患者均存在慢性宫颈炎、宫颈上皮内瘤病变(cervical intraepithelial neoplasias,CIN)Ⅰ、CINⅡ-Ⅲ以及宫颈浸润癌等病理特征。其中阳性组患者宫颈上皮内病变几率为68.8%,明显高于阴性组的47.2%。计算卡方值为4.49 >3.84,P <0.05 发生率的差异具有统计学意义,两组对比结果显示差异显著,见表1。

表1 两组患者宫颈癌分布构成比(n/%)

2.2 两组患者细胞学检测结果

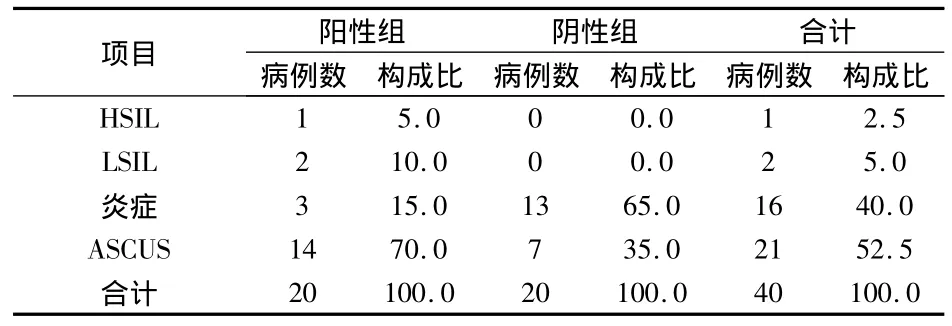

每组随机抽取20例患者进行液基细胞学检查,结果显示阳性组患者均存在炎症、ASCUS(非典型鳞状上皮细胞)、LSIL(低度鳞状上皮内病变)和HSIL(高度鳞状上皮内病变)的细胞特征。其中阳性组70.0%的患者,出现显著湿疣细胞形态,显著高于阴性组的35.0%。两组对比结果显示差异显著,具有统计学意义(P<0.05),如表2。

表1 两组患者宫颈癌分布构成比(n/%)

3 结论

宫颈癌病变属于一个持续过程。其病理发展过程需长达10年[4]。在本次研究中宫颈癌的100例患者中,64例患者的高危型人乳头状瘤病毒检测结果呈阳性。其中尤以20-35岁之间的患者居多。所有患者的病理检查结果均显示有慢性宫颈炎、宫颈上皮内病变Ⅰ、CINⅡ-Ⅲ以及宫颈浸润癌等病理特征。其中阳性组患者宫颈上皮内病变几率为68.8%,明显高于阴性组的47.2%。两组对比结果显示差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。高危型人乳头状瘤病毒,是宫颈癌最为常见的致病因子。其寄生在受损宫颈上皮,从而导致宫颈的持续感染,并最终诱发宫颈癌,临床资料显示多数宫颈癌由其造成[5]。因此,对无临床症状或宫颈癌早期患者进行HR-HPV感染检测对宫颈癌的临床防治,具有重要意义。HPV依据致病能力的高低可分为高危型以及低危型两类。临床上通常采用基因捕获技术进行高危型人乳头状瘤病毒的检测。该种技术的临床应用对于宫颈癌的早期诊断,具有十分重要的作用[6]。

本次研究通过探究100例宫颈癌患者的病理检查结果,分析宫颈癌细胞的组织形态,从而为临床诊疗提供必要依据。在100例宫颈癌患者中共有64例患者的高危型人乳头状瘤病毒检测结果呈阳性,做病理学检测发现HR-HPV阳性患者的挖空细胞较多且细胞核出现明显异常。液基细胞学检验(TCT)可通过先进的制片技术对患者的宫颈细胞进行检测,并可有效排除宫颈粘液细胞以及炎性细胞对检测结果的干扰,从而有效提高检测结果的精确度[7]。在每组随机抽取20例患者进行液基细胞学检查中发现,阳性组出现湿疣细胞的比例(75.0%),明显高于阴性组(35.0%)。高危型人乳头瘤病毒细胞的细胞核相较于正常细胞而言,呈现不规则形态。本次实验在一定程度上了解了宫颈癌组织细胞的病理形态,从而可为临床诊断、分型提供一定依据。

综上所述,高危型人乳头状瘤病毒所致宫颈癌患者的病理检查结果显示组织形态具有显著特征,故对高危型人乳头状瘤病毒进行病理研究分析可为临床诊疗提供必要依据。

[1]田姗,李曾,刘慧.高危型人乳头瘤病毒检测在宫颈癌筛查中的临床应用价值[J].中国妇幼保健,2015,30(5):686-687.

[2]尹凤玲,沈宗姬,严春寅,等.宫颈癌前病变与HPV感染型别和病毒载量的相关性研究[J].中国妇幼保健,2013,27(36):5919-5920.

[3]丁静,范友谊,杨晓明.高危型人乳头状瘤病毒检测在宫颈癌筛查中的价值[J].华西医学,2013,25(4):712-714.

[4]Sengstock DM,Thyagarajan R,Apalara J,et al.Multidrug resistant Acinetobacter baumannii:an emerging pathogen among older adults in community hospitals and nursing homes[J].Clinical Infectious Diseases,2014,50(12):1611-1616.

[5]杨云成,赵淑云,胡灵,等.高危型人乳头状瘤病毒感染检测宫颈癌在临床检测中的应用[J].中华医院感染学杂志,2013,23(19):4850-4851.

[6]肖克林,吴丽娟,郑有为,等.高危型人乳头状瘤病毒载量与宫颈病变的关系[J].中华检验医学杂志,2013,23(6):456-457.

[7]邓晓娥,王蔚蓝,司建英,等.高危型人乳头状瘤病毒导致宫颈癌的临床病理研究[J].中华医院感染学杂志,2014,24(5):1057-1058.