浅层地震勘查在第四系分层及基岩调查中的应用

李家棒,崔 勇,吴昊龙

(江苏省地质勘查技术院,江苏 南京 210049)

0 引言

浅层地震勘探是根据人工激发的地震波在岩土介质中的传播规律,来研究浅部地层结构及地质构造的一种地球物理方法。利用人工方法激发弹性波(地震波),沿测线不同位置用专门的检波器及地震仪记录这些地震波;由于地震波在介质中传播时,其传播路径、震动强度和波形将随所通过的介质的结构和弹性性质的不同而变化,根据接收到的地震波旅行时间和速度资料,就可以推断解释地层结构和地质构造的形态(熊章强等,2001)。

近年来,浅层地震勘探作为第四系沉积区隐伏断裂构造调查常用的手段之一(陈蜀俊等,2004;刘保金等,2008),常被用来对第四系松散沉积覆盖层进行分层(陈相府等,2007),以及调查基岩面展布特征等(缪卫东等,2010)。

1 浅层地震勘探方法选择

1.1 反射方法选择

在浅层地震勘探中,根据地震波的类型不同可分为纵波反射法、横波反射法和面波法。面波法勘探深度较浅,在基岩构造勘查中应用较少。通常纵波反射勘探深度比横波大,但横波勘探的分辨率更高。

1.2 震源的选择

根据不同的地震地质条件和勘探深度要求,选择合适的地震反射方法和人工震源,势必会取得理想的勘探效果。人工震源按能量的大小主要有可控震源、炸药、震源枪和铁锤。以上震源,在第四系分层及基岩调查中均有较广泛地使用。震源主要依据激发能量、勘探深度、经济效益等选择。

1.3 不同勘探深度选择

浅层地震勘探可进一步细分为浅部勘探、中部勘探和深部勘探。80 m以浅的为浅部地震勘探,使用横波反射法,震源多采用锤击扣板;80~200 m为中部地震勘探,使用纵波反射法,根据地质条件的不同采用铁锤、震源枪、机械式或轻型震源车;200~1 000 m的为深部地震勘探,使用纵波反射法,震源可以采用震源枪、炸药或可控源震源车。

2 浅层地震勘探应用实例

2.1 浅部地震勘探

南京查区内覆盖层由第四系构成,以淤泥质黏土、粉砂及中粗砂为主,基岩地层主要发育白垩系上统(K2)及侏罗系中、下统(J1-2),以泥岩、石英砂岩、长石砂岩、粉砂岩、页岩夹煤线为主。第四系的横波速度很低,仅为100~230 m/s,白垩系上统和侏罗系中统陆相碎屑沉积岩的横波速度则较高,为680~1 020 m/s,它们之间速度差异明显,其间构成良好的反射界面。

地质和钻孔资料揭示,查区基岩埋深在50 m左右,故选择横波反射、锤击震源进行基岩调查及地质分层。根据最大炮检距与最深目标深度相当的选取原则,本次技术参数选取2 m道间距、6 m炮间距、48道排列长度、1 ms采样率、1 024 ms记录长度以及中间激发双边接收方式,检波器为28 Hz横波检波器。

图1是查区L1测线地震时间及综合解释剖面图。从图1可以清楚地看到T1和K2p2个波组,且均呈双相位,连续性较好,结合钻孔资料,推断T1波组为杂填土、淤泥质黏土、粉砂与粉质黏土、粉砂、含砾中粗砂的分界面,界面埋深28~33 m;K2p波组为粉质黏土、粉砂、含砾中粗砂与泥岩的分界面,即基岩面埋深42~47 m。基岩反射相位除CDP 1080—CDP 1160处有桥不能布设检波器,使其连续性受到影响外,其他连续性良好,表明该测线无断裂存在。

图1L1测线地震时间及综合解释剖面图Fig.1 Seismic travel time and comprehensive interpretation profile of the survey line No.L1

2.2 中部地震勘探

据区域地质资料,南通查区内覆盖层厚度较大,由第四系与新近系组成,但第四系为松散沉积,纵波速度为1 000~1 500 m/s,而新近系则多为半固结沉积,纵波速度为1 600~2 000 m/s,两者间速度差异明显,可构成良好的反射界面。因此,把该界面作为本次勘探的目标界面。

查区第四系覆盖层厚280 m左右,故选择纵波反射法,震源采用标贯锤,以期对300 m以浅地层进行分层。施工采用100 Hz纵波检波器,其他工作参数为:4 m道间距、12 m炮间距、48道接收,采样率1 ms、记录长度1 024 ms以及单边激发单边接收方式。

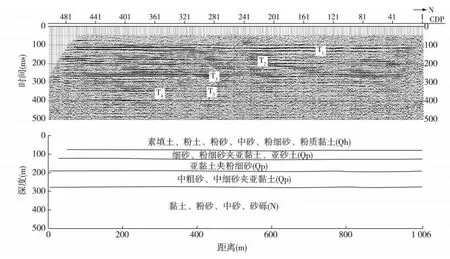

图2为查区L2测线地震时间及综合解释剖面图。从图2可以看到,有T1、T2、T3和 T4共4个有效反射波组,且T1、T2和T3都呈现双相位,清晰连续,根据钻孔资料,T1为素填土、粉土、粉砂、中砂、粉细砂、粉质黏土与细砂、粉细砂夹亚黏土、亚黏土的分界面,界面埋深为69~84 m;T2为细砂、粉细砂夹亚黏土、亚黏土与亚黏土夹粉细砂的分界面,界面埋深为113~129 m;T3为亚黏土夹粉细砂与中粗砂、中细砂夹亚黏土的分界面,界面埋深为184~194 m;T4波组连续但不清晰,原因为上部的物质组成多为砂质,大部分能量被吸收,T4波组为中粗砂、中细砂夹亚黏土和黏土、粉砂、中砂、砂砾的分界面,界面埋深为269~279 m。

图2L2测线地震时间及综合解释剖面图Fig.2 Seismic travel time and comprehensive interpretation profile of the survey line No.L2

2.3 深部地震勘探

2.3.1 地震地质条件 据已有地质与钻井资料,云南查区内基岩主要为震旦系澄江组及中元古界昆阳群灰岩、砂岩和板岩,覆盖层主要有新近系砂质黏土、黏土、褐煤及第四系砂砾层。第四系与新近系的纵波速度为1 500~2 700 m/s,但其中所夹的褐煤纵波速度达2 700~3 200 m/s,它们之间可构成一定的的反射界面;中元古界板岩、灰岩的纵波速度大于3 800 m/s,它与其上覆盖层之间速度差异更为明显,亦构成良好的反射界面;当断裂引起的地层垂向错动或明显破碎时,地震时间剖面图将相应地出现反射波组同相轴的错动、缺失或者能量减弱等异常特征。

2.3.2 浅层地震方法技术及应用效果 查区基岩面起伏较大,最大埋深700 m左右,故选择纵波反射法。地震仪采用德国产SummitⅡ高精度数字地震仪,震源为AHV-IV可控震源车,其他技术参数为:道间距3 m、炮间距9 m、排列长度120道、采样率1 ms,记录长度1 024 ms,偏移距60 m,20次覆盖,60 Hz纵波检波器,单边激发单边接收方式。

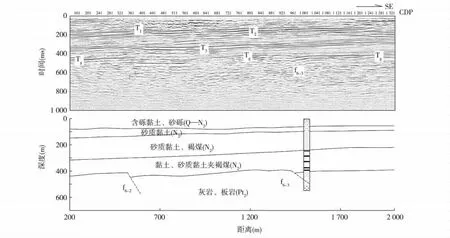

图3是查区L6测线地震时间及综合解释剖面图。从图3可以看到,T1、T2、T3和 Tg共4个有效反射波组,T1波组为含砾黏土、砂砾与砂质黏土的分界面,界面埋深60~85 m;T2波组为砂质黏土与砂质黏土、褐煤的分界面,界面埋深80~150 m;T3波组为砂质黏土、褐煤与黏土、砂质黏土夹褐煤的分界面,界面埋深200~320 m;Tg波组为黏土、砂质黏土夹褐煤与灰岩、板岩的分界面,基岩面的埋深为320~440 m。CDP360和CDP960附近出现2处明显的错断,结合区域地质资料,推断为东倾正断裂,2处断裂倾角分别约为70°和50°,后期钻孔资料也证实了该断裂的存在。

3 结论

通过以上不同勘探深度应用实例不难发现,只要方法、震源选取得当,浅层地震勘探在划分覆盖层地层结构、查明基岩特征及地质构造中可以发挥很好的作用。勘查深度80 m以浅属浅部地震勘探,宜采用小道距(2 m)横波反射法,震源为锤击扣板。勘查深度80~200 m属中部地震勘探,宜采用纵波反射法,道距以3 m为宜,震源为铁锤、震源枪、机械式震源或轻型震源车。勘查深度深于200 m属深部地震勘探,宜采用纵波反射法,道距以4~5 m为宜,根据查区实际地质情况震源多采用震源枪、炸药或可控震源车。

图3L6测线地震时间及综合解释剖面图Fig.3 Seismic travel time and comprehensive interpretation profile of the survey line No.L6

陈仲侯,王兴泰.1993.工程与环境物探教程[M].北京:地质出版社.

陈宏林,丰继林.1998.工程地震勘察方法[M].北京:地震出版社.

陈蜀俊,罗登贵,甘家思,等.2004.浅层地震勘探在工程场地地震安全性评价近场工作中的应用[J].物探与化探,28(5):463-466.

陈相府,安西峰.2007.地震横波勘探及其在浅层岩土分层中的应用[J].地球物理学进展,22(5):1655-1659.

顾汉明,周鸿秋.1994.工程地震勘探[M].湖北武汉:中国地质大学出版社.

何樵登,熊维纲.1991.应用地球物理教程:地震勘探[M].北京:地质出版社.

刘保金,柴炽章.2008.第四纪沉积区断层及其上断点探测的地震方法技术:以银川隐伏活动断层为例[J].地球物理学报,51(5):1475-1483.

缪卫东,周国兴,冯金顺,等.2010.二维地震勘探方法在南通区调工作中的应用[J].地震地质,32(3):520-531.

熊章强,方根显.2001.浅层地震勘探[M].北京:地震出版社.