陈伯达落幕刑满寂寞后

苏少壬

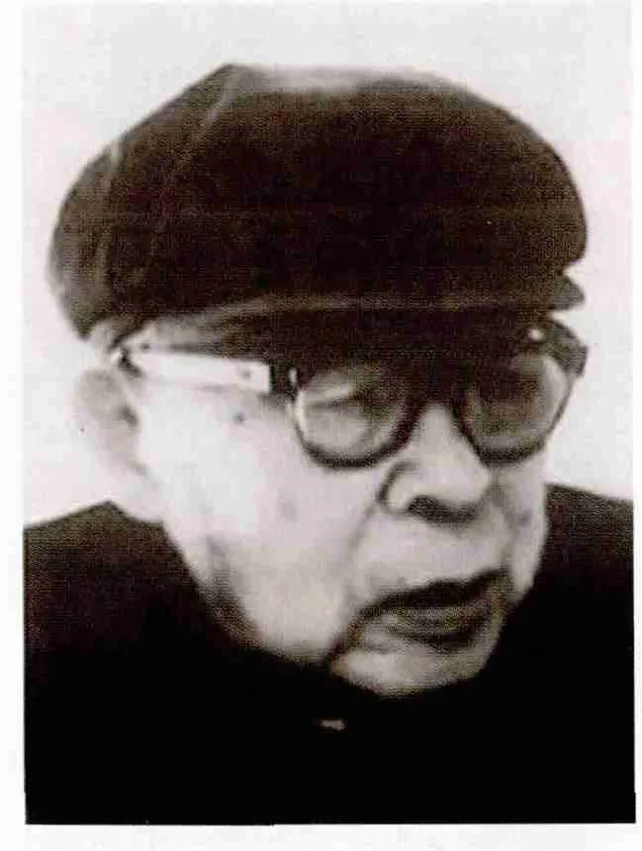

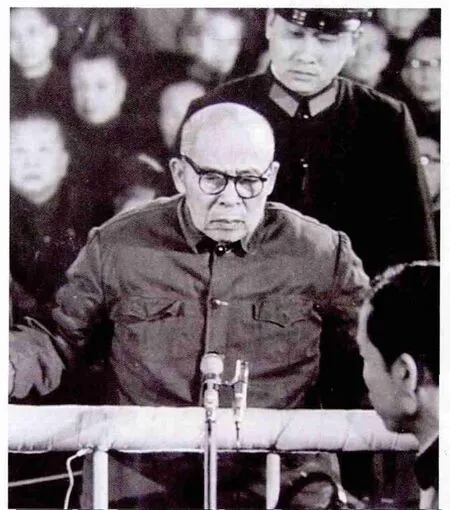

陈伯达曾在毛泽东身边当了31年的政治秘书,世称他是毛泽东的“笔杆子”。在1966年8月的中共八届十一中全会上,他被选为中共中央政治局常委、中央“文革”小组组长。1967年初,陶铸被打倒,他一度升为仅次于毛泽东、林彪和周恩来的全国第四号大人物。

1970年8月23日至9月6日,中共九届二中全会在庐山召开,毛泽东写了《我的一点意见》,号召全党“不要上号称懂得马克思,而实际上根本不懂马克思那样一些人的当”,针对陈伯达。这之后,陈伯达的政治生涯结束,“批陈整风”运动推向全国。10月18日,陈伯达在北京受到监禁。

1971年4月15日至29日,中央在京召开有99人参加的“批陈整风”汇报会,会后向党的基层组织传达陈伯达的罪行。9月13日,陈伯达被投入秦城监狱,1973年被批为“国民党反共分子、托派、叛徒、特务、修正主义分子”,同年在中共十大上被开除了党籍。1981年1月,作为林彪、江青反革命集团10名主犯的第五人,陈伯达被判处有期徒刑18年,剥夺政治权利5年。

秦城监狱对他实施监管的人员何殿奎著文说:“我看陈伯达活像一条‘变色龙’。1976年9月,当毛主席逝世的消息见报后,他就以为机会来了,在监房竭力吹捧‘四人帮’,说了一大堆阿谀奉承的话:‘我和江青、春桥同志是一条心的,我愿同他们同心协力工作。’……还说‘毛主席的后事办理完毕,江青同志会派人来和我谈话的,我的问题寄托在她的身上’……不久,他得知‘四人帮’垮台,就像泄了气的皮球,又搞出‘寻死’的闹剧。”

1981年8月5日,陈伯达保外就医,有关部门发还他被褥等日常生活用品。他在医院被查出患有老年性冠心病,先住北京复兴医院治疗,后住友谊医院3楼西头,用名陈健相,由市公安局的一个工作人员和曾与其共事的李玉元陪住。

其间陈伯达还写了不少文章,写在普通文具店都买得到的400字绿色方格的稿纸上,送经邓力群审读后,有的打字,有的铅印,分送中央领导同志过目。其中部分文章,署别名发表于公开或内部刊物,如《求知难》一文,就署“纪训”的名字发表于1982年第十期的《读书》杂志上。

1988年10月17日,陈伯达刑满释放,迁住团结湖,人事关系转到北京市文史馆,月生活费250元(1983年2月起曾为200元)。

他住在北京朝阳区偏远新楼顶层一套房间里,同第二任妻子余文菲生的儿子陈晓农、儿媳张兰华以及小孙子一起生活,卧室10多平方米,单人床三尺半宽,有两个书橱和一个五斗橱,地上有地毯,整洁简朴。他经常读报,电视新闻必看,注意国内外形势发展,还写了不少文稿,对自己“文革”期间所干的一切还是认罪的。

陈伯达(1904—1989),原名陈建相,出生于泉州惠安县一个破落的书香世家;1919年就读于厦门集美师范学校,曾当厦门小教和《厦声报》驻沪记者;1927年入党,同年赴莫斯科中山大学学习;1930年回国后曾任教于北平中国大学、延安中央党校和马列学院;1931年4月在天津被捕,1931年冬出狱,后为毛泽东身边的最重要的舆论发言人,步步高升,一直显赫到上世纪70年代前期,是林彪、江青反革命集团主犯之一。

1989年9月19日,下过一场大雨,北京天气陡然转冷。20日清晨,陈晓农要去河北探望不住在一起的妈妈,行前来到陈伯达的房间好几次,想告别一下,但见父亲酣睡,不舍叫醒,为他加了条毛毯,再把毛裤子置于床前的椅子上,安排停当走了。

陈伯达起了床,叠声叫冷,问起陈晓农的去向。中午他一个人吃饭,儿媳和孙子在房间里看电视,忽然听见饭厅里有碗盘“霹雳啪啷”碰撞声响,接着又“咚”的一声。儿媳赶忙出来,见他歪坐在椅上,头靠到墙上,口吐食物,脸和嘴唇发紫。儿媳大声喊他,把他的头扶正,让孩子叫对门的邻居过来塞以救心丸。

当地社区卫生站和朝阳区医院的医生闻讯先后赶来。陈伯达被诊断为急性心肌梗死,后抢救无效去世,终年85岁。

当天下午,陈伯达的单位同事赶来同家属商议后事处理问题。陈晓农表示:“听从组织意见,而且父亲生前也一再说过,他去世后一切从简。”

不发讣告,9月28日早上,陈伯达的遗体由陈晓农一家人护送到八宝山殡仪馆(不是革命公墓)西边的第一告别室。

陈伯达身着驼色旧中山装,盖着白色被单,面部作过修饰,平躺在鲜花丛中。没有悼词,到场送别的亲戚、老朋友、老部下、学生不过40来人,有20多个生前好友送来花圈,都写着“悼念陈健相先生”。他已离异的第三任妻子刘淑晏没到场,送的花圈上书“健相安息”四字。健相是陈伯达早年用过的名字,加上他的遗像上方不挂横幅,局外人一般不会知道这就是曾经叱咤一时的陈伯达的悼念仪式。

9月29日,美国之音和英国BBC广播电台对此作了报道。10月1日,新华社发通稿称:“本社记者从有关方面获悉,陈伯达已于9月20日因心肌梗死在他的家中去世。85岁的陈伯达于去年10月刑满释放。”

陈伯达的骨灰先置于八宝山附近普通老百姓存放骨灰的老山骨灰堂。因那里规定存放期不得超过3年,1991年陈晓农一家把他的骨灰运回福建,置于惠安老家(陈家大厝)一口空水缸中,没有入土下葬,遗像两边的对联为“积过销骨何妨任人说,察臧纠否自有故文在”。

生前,陈伯达把大部分的工资收入和稿费都用于购书,藏书超万卷。1995年,在他去世6年后,他的原有藏书被发还,仅余1270册上下。