弱势企业对多重非对称联盟的管理战略——一个双案例比较研究

詹 也,郭京京

(1.浙江财经大学会计学院,浙江 杭州 310018;2.中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京 100190)

一、引 言

联盟组合管理的一个重大挑战是如何处理非对称性合作关系。按照Emerson(1962)和Kumer等(1995)对交易伙伴相对权力(或依赖)的划分,合作关系分为对称(symmetry)和非对称(asymmetry)[1][2]。合作双方的非对称性体现为企业间在公司规模、资金储备、融资渠道、管理水平和研发技术等方面的巨大差异,西方学者形象地把拥有稀缺资源但同时具有价值攫取可能性的领先企业称为“鲨鱼”,而把弱势企业是否选择与这些“鲨鱼”结盟的问题称为“与鲨共游困境”(swimming with sharks dilemma)[3]。一方面,弱势企业亟需凭借领先企业的优质资源和影响力获取更大的上升空间,快速实现转型升级。另一方面,弱势企业有可能面临领先企业带来的价值链低端的锁定风险、关系依赖性导致议价能力下降的风险。特别是企业嵌入在多重非对称联盟中时,联盟管理问题更加突出,对企业绩效的影响更加复杂多变。因此,探讨多重非对称联盟对弱势企业发展的影响,研究弱势企业利用联盟组合实现企业升级的战略模式具有重要的现实意义。

二、文献回顾与理论框架

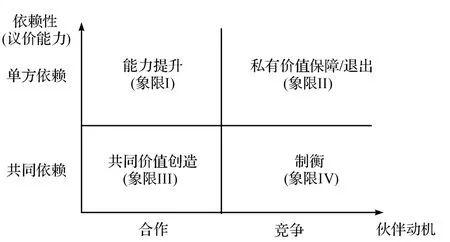

联盟之所以复杂是因为联盟的成功或失败并不是焦点企业能单独决定的,而是受到联盟伙伴的动机和行为影响的。遵循交易成本理论的学者认为所有企业均以私有收益最大化为导向,当潜在伙伴具有高度价值攫取动机时,应避免与此类企业建立联盟[3][4]。资源观和组织学习理论则提出另一种思路,当企业本身具有良好的吸收能力和学习机制时,可与大量企业建立合作关系,并借合作之机吸收和内化合作伙伴的知识和技能,为提升和赶超打下基础[5]。本文认为这两种思路都有其片面性,应将动机和能力综合评估。为此,我们提出一个整合框架(如图1所示)。

图1 弱势企业的联盟战略框架

在非对称联盟中,弱势企业的联盟战略取决于两个要素:

(1)伙伴动机。由于领先企业的价值掠夺倾向是动机驱动而非能力驱动[4][5],因此弱势企业的伙伴选择必须特别慎重。当领先企业的动机是合作导向时,尽管双方的能力存在差异,弱势企业仍有机会利用领先企业的优质资源和声誉获得成长机会。然而,当领先企业存有竞争的动机时,能力落后的企业须采取防御机制保障私有价值,甚至在不利情况下选择退出。Katila等(2008)通过对5家技术型美国企业在25年间的投资关系研究后发现,当弱势企业需领先企业提供特殊资源(如金融资本和制造类资源)并采取有效的防御机制(如签订商业保密协议)时,弱势企业会选择与领先企业建立合作关系[3]。其他实证研究也显示,当弱势企业认为领先企业尽管能力突出、但价值攫取的动机很弱时,则会选择与之结盟;反之,则选择放弃与之结盟[6]。判断领先伙伴是否有竞争动机的依据包括所处行业、历史联盟关系及联盟的持续性等。一般认为,当领先企业与弱势企业同处于一个行业时,双方业务的竞争本质将强化领先企业的价值攫取倾向。

(2)依赖程度。从动态博弈的视角来看,联盟各方都在持续争夺对联盟的主导权,其激烈程度取决于联盟伙伴的相互依赖程度。当彼此依赖程度很高时,联盟各方会采取克制方式寻求共同接受的最优模式。当相互依赖程度很低时,占优企业则可能利用优势占据更多价值份额[7]。对非对称竞争性战略联盟的实证研究发现,资源的过程依赖性将进一步强化弱势与强势企业对彼此资源依赖程度的差异,增大强势企业侵害弱势企业利益的可能性[8]。

综上所述,弱势企业选择与领先企业建立联盟的首要条件是判断对方的合作动机,这直接决定利润空间与成长空间。此外,弱势企业在联盟运营过程中需不断提升合作各方的共同依赖程度,动态调整自身在非对称联盟中的地位,逐步提高对联盟组合的控制权,从而占据更大份额的联盟组合价值。为此,本文采取案例研究的方法,对比吉利和华晨的成长路径,分析弱势企业在多重非对称合作网络中面临的困境与赶超战略。

三、研究方法与案例分析

中国轿车工业是一个分工高度细化、关联程度高、竞合激烈的支柱性产业,企业同时拥有几个至几十个企业联盟的现象屡见不鲜,这为研究企业联盟行为提供了丰富的原始素材。在确定具体案例时,本文明确了三条选择标准:(1)由于我国轿车工业受政府政策规制和调控的程度较高,为避免外部环境的干扰,我们选择同一时期进入轿车制造产业的企业;(2)我国自主轿车品牌历经从无到有、从小到大的发展进程,它们的创业历程和联盟组合演化过程更具原生性和自发性,因此选择拥有自主品牌的汽车制造企业;(3)企业战略变化的轨迹必须基本保持一致。联盟组合的发展和演化受到企业战略的驱动作用,不同企业战略下的联盟组合千变万化,它们缺乏可比性,也难以评判优劣之别。基于此标准,我们最终确定华晨汽车集团(以下简称“华晨”)和浙江吉利控股集团有限公司(以下简称“吉利”)两家企业作为案例企业。这两家企业是轿车制造领域的自主品牌制造企业,在战略时点上基本一致,均在1997年转型进入轿车制造产业,至今已经历了两次产品升级。

为确保研究的信度和效度,本文采用多种来源数据“三角验证”文中提出的构念和关键议题[9]。案例信息的主要来源包括实地调研、电话访谈、历年收集的企业年报、行业分析、媒体新闻和相关出版物等资料。此外,我们还邀请了一位从事轿车工业十余年的资深专家对关键事件进行点评和分析,力求从专业的第三方获取更客观的信息。

(一)案例企业概况

华晨曾经是一家戴着国有帽子的民营股份公司,在2002年由辽宁省国资委控股成为国有独资公司。华晨总部设在沈阳,拥有“中华”、“华颂”(2014年11月首次发布)自主轿车品牌、“金杯”自主客车品牌及“华晨宝马”合资轿车品牌。吉利是一家从事轿车制造和销售业务的民营企业,总部设在杭州,自成功收购英国锰铜公司、澳大利亚DSI变速箱公司和沃尔沃公司后一跃成为我国第一家汽车产业的跨国企业。

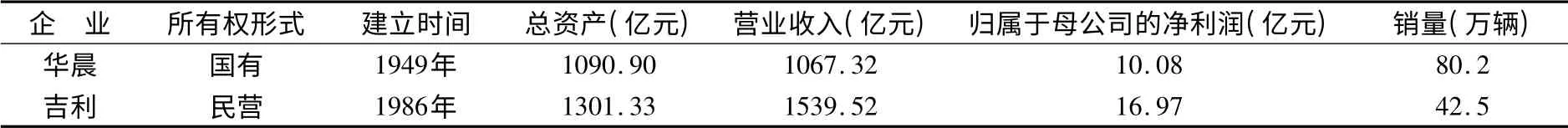

表1 案例企业概况

表1显示了截止2014年两家企业的基本情况。将华晨与吉利的关键事件做一罗列与对比分析后发现,两家企业的战略变化时点基本一致。为更准确地反映企业联盟组合的演化过程,本文进一步将企业的发展历程划分为三个阶段:(1)转型阶段(1997-2001年),两家企业同时宣布进入轿车产业;(2)稳固阶段(2002-2006年),两家企业在新产业内站稳脚跟;(3)升级阶段(2007年-至今),两家企业致力于提升产品品牌档次,华晨表现为出口欧洲市场,而吉利则表现为集团层面的战略转变。

(二)两家企业的非对称跨国联盟组合对比

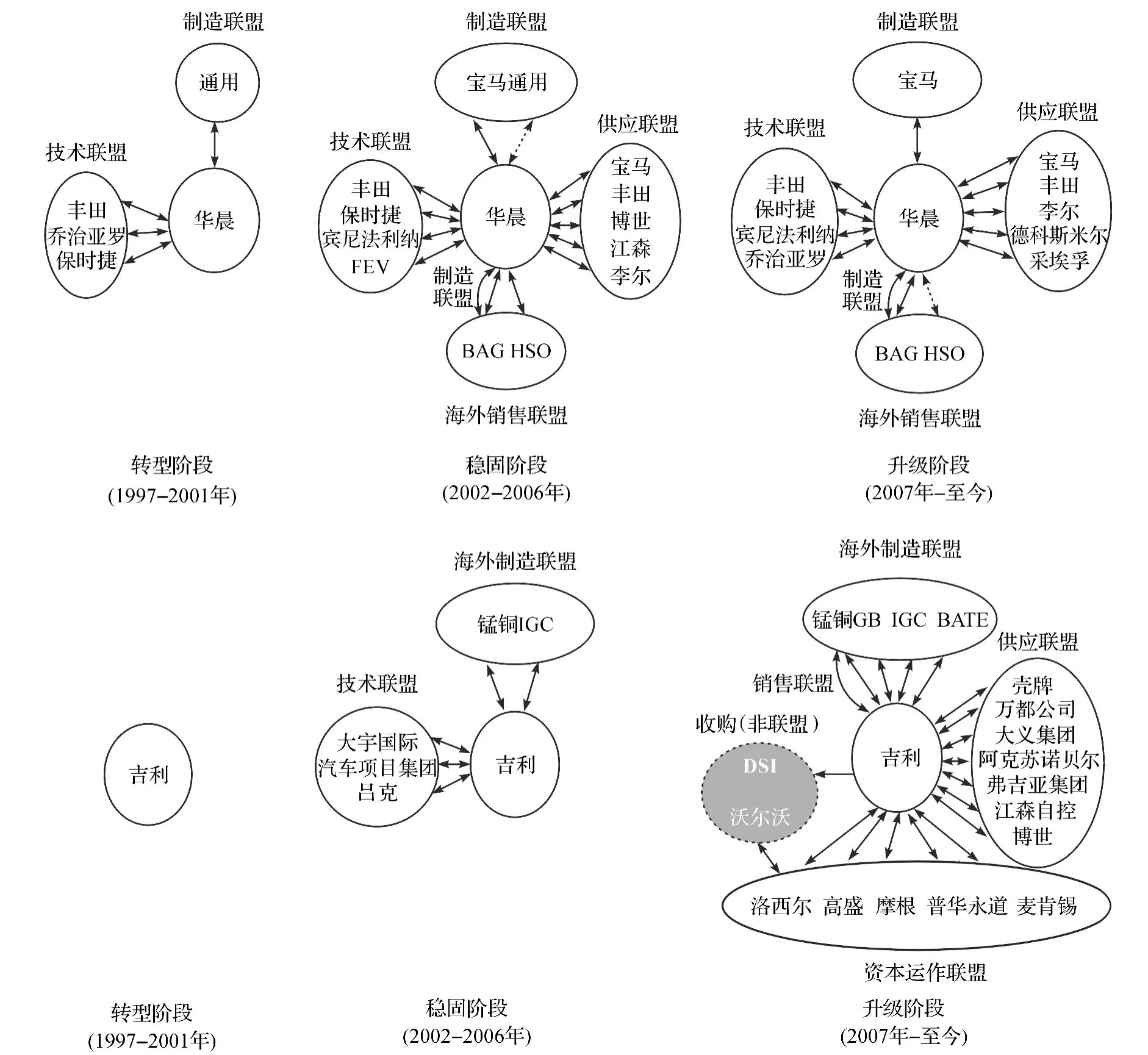

图2刻画了华晨与吉利的跨国联盟组合的演化过程。两家企业的跨国联盟都涵盖了行业中的领先企业,体现了两家企业跨国联盟组合的高水平。

从联盟组合形态来看,两家企业采取了截然不同的战略。华晨采用的是聚焦式联盟组合战略[10],强调与合作伙伴建立紧密的强联结。从进入轿车制造产业伊始,华晨就已集聚了一批行业内领先的联盟伙伴(包括乔治亚罗、丰田、通用和保时捷)。尽管通用在2004年退出了联盟组合,但华晨迎来了实力更强劲的宝马并与之建立合资企业。除深化与上述合作伙伴的关系外,华晨还进一步发展供应链联盟,增加李尔、江森自控、博世等知名的汽车零部件供应商。这些以强联结为基础的联盟关系不仅为华晨提供了优质的零部件和整车生产设备,更重要的是为华晨输送了缄默的技术知识和管理经验。

吉利采用的是多元化联盟组合战略[10],建立以松散联结为主的跨国联盟组合。从发展模式来看,吉利的联盟组合增长快速但很不稳定,期间不断有联盟伙伴更新和退出,不利于深度的知识交流和转移。从联盟对象来看,在汽车制造产业中,吉利的联盟伙伴尽管为数不少,但缺乏标杆性的行业内领军企业。吉利早期的总部位于浙江省台州市,这一区域的手工作坊和中小企业发达,但资源贫瘠、交通不畅。吉利的身份是民营企业,纯粹的草根出身,在转型之前从事摩托车制造,转型之后历经5年才建立第一个跨国联盟。无论从企业自身的资源禀赋和吸收能力还是从跨国联盟组合的稳定性、关系强度和声誉来看,华晨都胜吉利一筹。

图2 华晨与吉利的跨国联盟组合演化过程① 线条的粗细代表联结的强弱程度。线条越粗,表示企业之间建立的联结强度越高(如合资企业);线条越细,表示企业之间建立的联结越弱(如一次性的技术合作)。虚线表示联结的断裂,即联盟解散。

(三)多重非对称性合作关系中弱势企业的困境

根据以上分析,华晨的跨国联盟组合整体上配置更合理、关系更稳定、联盟伙伴的实力更强,是否就此能为华晨带来更高的价值呢?事实上,情况并非如此。

在多重非对称性合作网络中,弱势企业的最大困境在于长期、过度的单方面依赖使其在合作关系中处于依附地位,同时面对多个超级合作伙伴更是分散了其建立学习机制、吸收知识的精力和时间,最终没有办法真正实现内部能力的快速提升,进而又加深了对合作伙伴的高度依赖。与此同时,领先企业会采取各种手段消弭弱势企业的竞争力量和竞争意识。例如,刻意让渡部分资源或利润,以吸引弱势企业对合作关系进行持续投资。在“跟着老大有肉吃”的思路下,弱势企业经常罔顾自身长期发展的内部需求,一心只想为卓越型企业“打工”,结果仅赚到了小部分的利润,却丧失了长期成长的动力和能力。Lavie(2007)对367家美国软件公司及其20779个联盟进行了实证研究,结果显示当一家企业的联盟组合主要由强大的伙伴企业构成时,它从联盟组合中占有的收益显著下降[11]。Vandaie和Zaheer(2014)基于美国动画产业中小型独立工作室自1990-2010年的联盟数据也证实,小型工作室与大型伙伴的联盟程度越高,其内部能力产生的成长收益越低[7]。

以华晨与丰田的合作为例。华晨从丰田共计引入两款车型——轻型客车海狮(1988年)和高档商务车阁瑞斯(2001年)。由于华晨本身的技术开发能力薄弱,而丰田又实施了严密的技术封锁,最终华晨用了7年的时间才实现海狮95%的国产化率[12],用了10年才实现阁瑞斯接近90%的国产化率,但发动机等核心部件仍依赖丰田的进口。2012年5月和2015年3月,华晨与丰田续签阁瑞斯《技术许可合同》,联盟的技术主导权依然掌握在丰田手中。

华晨的另一位超级伙伴——宝马尽管为华晨带来了巨额利润和显赫声望,但对华晨旗下的自主品牌“中华”无益。“中华”轿车的销量长期在低谷徘徊,2014年的销售总量仅为14.12万辆,占中国在售品牌份额的0.72%。与此同时,“中华”也为华晨带来了沉重的财务负担。自2002年上市以来,“中华”仅在2003、2007年分别盈利2347万和135万,2002-2009年上半年共亏损了36.3亿。针对“中华”轿车长期亏损的状况,华晨在2009年底以4.94亿元的收购价将其从华晨中国(华晨上市子公司)的资产中剥离,转而在集团内部成立“中华”事业部,负责“中华”系列轿车的生产工作。自此之后,华晨不再对外公布“中华”的盈利状况,仅在其官网上称“中华”轿车正扭亏为盈。

另外,由于华晨的创新增速显著弱于宝马,因此在利润和技术层面更加依赖合作伙伴。2012年,华晨宝马的产量占华晨集团整车总产量比重不足24%,但其销售收入占集团全部销售收入比重跃升至65%左右,已成为华晨最核心的收入来源。华晨对华晨宝马的控制以财务控制为主[13],在华晨宝马董事会中并未占据多数席位,德方对核心技术、供应链和销售网络高度垄断,占据了双方合作的主导地位。长期以来,华晨从德国宝马进口发动机、变速器、汽车电子模块等零部件。此外,华晨向宝马的学习局限于合资公司内部,并没有超越组织边界,主要以聘请从宝马退休的技术人员作为学习手段。在12年的联盟关系中,华晨逐渐接触到了部分外围技术,但汽车整车、发动机及关键零部件等仍依赖外方的技术支持。

(四)多重非对称性合作关系中弱势企业的突围战略

根据本文提出的“弱势企业的联盟战略框架”(如图1所示),华晨处于象限II的位置,其困境的根源在于己方实力较弱时选择多个具有竞争动机的合作伙伴,反而抑制了自身的创新能力。与之相对,吉利的联盟组合处于象限III的位置,以共同依赖与合作倾向为表征。例如,在与韩国大义的合作过程中,吉利邀请十多位韩国专家来吉利工作,坚持1∶2的开发模式,即一个韩国专家带领两名中国技术人员进行工作,双方在车型设计、模具开发、焊接线和有关零部件设计、内饰改进、研发人员培训等方面进行深度合作。由于这些联盟的本质是技术购买,作为购买方的吉利能在联盟关系中占据主导地位。

当然,尽管弱势企业处于不同象限,但仍可利用联盟组合的结构化差异,采取不同的突围战略来保障私有价值,提升联盟组合的整体价值。

1.聚焦式联盟组合的突围战略。对采用聚焦式联盟组合战略的弱势企业而言,突围战略的核心是增加“关系黏性”,借助领先企业的资源和平台实现“借力打力”。由于聚焦式联盟组合以强联结为主,因此合作伙伴之间本身具有较强的利益关联和情感关联,弱势企业可在此基础上增加其他类型的关联,使合作关系的黏性进一步增强,从而降低被替代的风险,扩大合作范围。以华晨为例,作为中国第一家与德国深入合作的国有独资汽车企业,其与生俱来的政治资本是重要的资源。2014年3月,在中国国家主席习近平和德国总理默克尔签署双边战略伙伴关系的签约仪式上,华晨与宝马签署了合作备忘录,强调双方互为在华唯一战略合作伙伴,且宝马集中对华晨集团进行全方位支持。目前,华晨已借用宝马的技术力量,利用国家大力开发新能源汽车的契机,与宝马共同推出了首款合资品牌的新能源汽车“之诺”。华晨宝马将不再仅是一个制造中心,转而逐步承担了更多的研发职能。此外,宝马授权华晨旗下的新晨动力公司生产N20发动机,2014年已开始正式投产,为华晨获取当代先进发动机技术奠定了基础。由此,华晨通过不断提升合作各方的共同依赖程度,动态调整自身在非对称联盟中的地位,逐步提高对联盟组合的控制权。

2.多元化联盟组合的突围战略。对采用多元化联盟组合战略的弱势企业而言,其突围战略更加灵活多样。为占据联盟组合的主导位置,吉利实施了以下策略:

首先,充分利用结构洞的有利位置。在供应链领域,吉利与领先企业建立多种形式的联盟。这些领先企业与吉利是互补关系而非竞争关系,在联盟动机上具有天然的合作导向。然而,供应链联盟也同样存在价值压榨的情况。为强化对供应链的控制,吉利利用结构洞的优势位置。一方面,吉利采取“1+1+1”的模式,联合本土供应商——浙江利民实业有限公司,2009、2010年分别与韩国大义集团和法国佛吉亚集团建立三方合资企业。另一方面,吉利利用与政府的良好关系,2011年与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会合作建设宁波国际高端汽车零部件产业园区,引入一系列吉利的跨国供应商及合资项目。通过占据合作关系中的桥梁位置,吉利不仅以较少的投入更好地控制联盟关系中的资源流动,还凭借中介身份提升议价能力,形成多方共赢的局面。

其次,利用跨国联盟实现“蛙跳”。在非对称性合作网络中,按照既有联结的路径轨迹,弱势企业很难摆脱网络嵌入性的束缚,而跨国联盟的有效配置能帮助企业“跨越到网络的新领域”。吉利的成长有很多“冒险一跳”的例子,其中最著名的是2010年对沃尔沃的跨国收购。在此次收购的背后,跨国投行发挥了关键的作用。例如,在吉利收购沃尔沃事件中,洛克希尔财团率先把福特出售沃尔沃资产的消息透露给吉利,帮助吉利在2008年10月28日拿到福特的排他性优先竞标权,同时拓展吉利的并购团队,邀请专业中介机构介入到并购中,为吉利收购沃尔沃提供强大支持。

最后,保持联盟组合的开放性。当弱势企业处于快速成长期时,稳定的、信任导向的紧密型联盟组合不是一个最优的选择。一方面,在转型升级的过程中,企业不仅要淘汰自身的落后产能,还要淘汰整个联盟组合中已不合时宜的联盟伙伴,而紧密型联盟组合的高度嵌入性将不利于焦点企业的激进型改革。另一方面,大量联结能带来诸多优势:(1)促使企业更靠近行业网络的中心,提高获取独特信息的可能性,从而抓住获利时机;(2)避免风险,当行业风险很大时,如果只与少量企业形成强联结,企业很可能在关键时刻选错伙伴并造成巨额损失;(3)有利于在联盟伙伴之间配置资源。例如,吉利采取“广泛撒网、重点捕捞”的战略,2002年针对三款不同车型开展跨国技术联盟,与意大利汽车项目集团合作研发的是中高档车型,与韩国大义国际CES公司联合开发经济型轿车(即自由舰),与吕克公司合作开发具有欧美流行风格的两厢车型。随后,自由舰的市场表现非常成功,连续10个月蝉联国内1.3升四缸三厢轿车销量冠军,为吉利实现出口叙利亚奠定了坚实的基础。

四、结 语

针对弱势企业在多重非对称性合作网络中的挑战,本文提出一个基于能力与动机的联盟战略框架,认为弱势企业在非对称性合作联盟中的成功经营不仅取决于对领先伙伴的动机预判,还取决于如何动态地降低对合作关系的单方面依赖。本文采用案例研究的方法,通过阐述华晨与吉利两家企业跨国联盟组合的演化历程和绩效差异,分析弱势企业组建多重非对称性联盟遭遇的困境及其成因,进一步指出不同联盟组合战略的弱势企业在多重非对称性合作关系中可采用增加关系黏性、谨慎选择结盟时机、利用结构洞的有利位置、实施“蛙跳”策略、保持联盟组合的开放性等多种战略实现突围。本文将当前的非对称性联盟研究从二元视角拓展到联盟组合视角,提出弱势企业的联盟战略框架和具体的联盟战略,为企业的战略选择提供了必要的理论依据和有益的决策参考。

[1]Emerson R.M.Power-dependence relations[J].American Sociological Review,1962,27(1):31-41.

[2]Kumer N.,L.K.Scheer,J.E.M.Steenkamp.The effects of perceived interdependence on dealer attitudes[J].Journal of Marketing Research,1995,32(3):348-356.

[3]Katila R.,J.D.Rosenberger,K.M.Eisenhardt.Swimming with sharks:Technology ventures,defense mechanisms and corporate relationships[J].Administrative Science Quarterly,2008,(53):295-332.

[4]Li D.,L.Eden,M.A.Hitt,R.D.Ireland.Friends,acquaintances or strangers?Partner selection in R&D alliances[J].Academy of Management Journal,2008,(51):315-334.

[5]Ahuja G.The duality of collaboration:Inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages[J].Strategic Management Journal,2000,(21):317-343.

[6]Diestre L.,Rajagopalan N.Are all‘sharks’dangerous?New biotechnology ventures and partner selection in R&D alliances[J].Strategic Management Journal,2012,(33):1115-1134.

[7]Vandaie R.,Zaheer A.Surviving bear hugs:Firm capability,large partner alliances and growth[J].Strategic Management Journal,2014,(35):566-577.

[8]龙勇,付建伟.资源依赖性、关系风险与联盟绩效的关系——基于非对称竞争性战略联盟的实证研究[J].科研管理,2011,(9):91-99.

[9]Yin R.Case Study Research Design and Methods[M].Carifornia:Thousand Oaks,2003.

[10]詹也,吴晓波.企业联盟组合配置战略与组织创新的关系研究——基于我国汽车行业的多案例研究[J].科学学研究,2012,(3):466-473.

[11]Lavie D.,Miller S.R.Alliance portfolio internationalization and firm performance[J].Organization Science,2008,19(4):623-646.

[12]唐春晖.中国汽车企业技术能力与技术创新模式[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2006,(6):58-61.

[13]戴天婧,汤谷良.控制中的信任与信任中的控制——基于5个中外合资汽车制造公司的案例研究[J].管理世界,2011,(10):141-153.