《黄鹤楼送孟浩然之广陵》英译过程中的意象再现

黄冬霞

摘 要:诗歌翻译意象为首,译者一方面要与原诗对话,力求实现个人期待视野与原诗历史视野的融合;另一方面要与译文读者对话,充分考虑译文读者的接受水平以期译文取得最好的接受度。翻译过程究其实质就是两次对话的完整实现。

关键词:接受美学;《黄鹤楼送孟浩然之广陵》;意象

中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2015)02-0174-03

李白诗歌英译最早可追溯到18世纪,此后诸多传教士、外交官、汉学家、诗人、学者都翻译过李白诗歌,如翟理斯(Herbert Allen Giles)、弗莱彻(William J.B. Fletcher)、小畑薰良(Shigeyoshi Obata)、许渊冲等等。意象是中国古典诗歌的重要艺术特点,甚至被认为“诗歌艺术最重要的组成部分之一(另一个是声律)”[1]。“意象是诗词性质的集中体现,离开意象,诗歌的特性就丧失殆尽”[2]。由于意象具有形象性、非独立性、多义性、文化性、象征性等特点,意象翻译在文学翻译中尤为困难。本文拟选取李白著名的送别诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的5个英译本为个案,从接受美学视角,对翻译过程中的意象再现进行评析。

一、接受美学理论及其对翻译研究的启示

接受美学(Reception Aesthetics)发端于20世纪60年代中后期的联邦德国,主要创始人为康士坦茨学派的汉斯.罗伯特.姚斯(Hans Robert Jauss)和沃尔夫冈.伊瑟尔(Wolfgang Iser)。接受美学最主要的理论渊源是哲学阐释学和现象学美学,同时也从俄国形式主义、布拉格结构主义、马克思主义美学和文学社会学、阿多诺的社会批判美学、萨特的存在主义等理论中汲取了营养。

与以往文艺文学理论只认同读者对作品的被动接受不同,接受美学认为读者在作者-作品-读者关系中,并“不是单纯做出反应的环节,他本身便是一种创造历史的力量”[3]。一部文学作品的历史生命如果没有接受者的积极参与是不可思议的[4]。在接受美学看来,文学作品的意义和价值,不只是作者所赋予或作品所包含的,而是也包括读者所理解的。文学作品的意义和价值,在读者的阅读中才逐步得到实现。文学作品的价值和意义并不是既定的客观存在,也并非对所有时代所有读者都完全一样。

姚斯在哲学阐释学“前结构”“前理解”“偏见”“效果历史”等概念范畴的基础上,提出了“期待视野”这个概念。期待视野指读者在接受一部作品前由其原先各种经验、趣味、素养、理想等综合形成的一种审美期待。姚斯认为,每个读者都带着已有的期待视野开始阅读,在阅读过程中改变或实现这些期待,与文学本文的历史视野达到某种程度的视域融合。文学接受过程就是一个不断建立、改变、再建立期待视野的过程。伊瑟尔借鉴现象学“图式结构”“具体化”“重建”等理论,提出了文学作品的召唤性。伊瑟尔认为,文学本文只给读者提供了一个图式化框架,这个框架在各个层次都留有空白和未定性,留待读者去确定、填充,也即具体化。这种留有空白和未定性的图式框架构成了文学作品的召唤结构。它们使读者得以“去寻找作品的意义,从而赋予他参与作品意义构成的权利”[5]。

接受美学因其在文学作品的概念、读者的作用、读者的地位等方面的新见解开拓文学研究的新时代,同时也为翻译研究和实践提供了新的审视视角。首先,在哲学阐释学和接受美学之后,译界对翻译活动的本质有了重新认识。“翻译活动不再被看做是一种孤立的语言转换活动,而是一种主体间的对话。”[6]吕俊指出,译者“在翻译过程中实质上是一种对话的参与”[7],译者经历的两次视域融合,实际是两次对话,即译者与原文的对话、译者与译文读者的对话。其次,与读者地位的提升相应,翻译过程中译者的主体地位开始得到重视。再次,接受理论为译文的多样性提供了依据。需要指出的是,译者主体性和译文多样性并不意味着译者居于翻译活动主宰地位,可以随心所欲。译者一方面受制于原语文本及其背后的作者,“原文文本对译者有一定的制约性,有被决定了的性质,它不是可以被随意解释的”[8],另一方面还受制于目的语读者,在翻译过程中需要考虑目的语读者的期待视野。“译本的多样性始终被限制于一定范围之内。超过这一范围,翻译便不再称之为翻译。”[9]

二、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中意象翻译评析

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》作于玄宗开元十六年,即公元728年(一说作于开元十三年)。该诗是李白颇具代表性的一首七绝,古往今来,备受推崇,明人陈继儒曾誉之为“送别诗之祖”。诗中意象丰富,黄鹤楼、烟花、扬州、孤帆、远影、碧空、长江等意象共同构成了一幅藏情于景的动态画面。表面看来该诗句句写景,实际却句句抒情,情景交融,引发读者无尽想象,生成诗歌隽永意境。

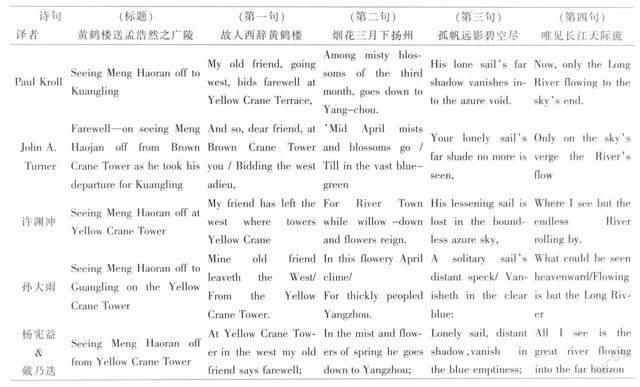

原诗及5首译诗①如下:

(一) “黄鹤楼”意象

黄鹤楼故址位于今湖北武汉蛇山黄鹤矶头,为古代名胜之一。相传仙人子安曾乘鹤到此。诗人首句用之,给了孟浩然此番出游一个很高的起点。孟此去扬州,仿佛也像仙人般自由洒脱。Paul Kroll的译文(下称克译)把“黄鹤楼”译为“Yellow Crane Terrace”, John Turner的译文(下称特译)译为“Brown Crane Tower”,其余3位译者的译文(下分别称许译、孙译、杨译)则译作“Yellow Crane Tower”。经查,“terrace”有台地、台阶、梯田、排房等意,却并无塔、楼之意。也许是因为译者并未见过黄鹤楼,对该楼的形状不甚了解,才有此误译。而“Brown”是棕色或褐色,并非黄色。诚然,从外立面颜色来看,黄鹤楼确实有点棕褐色。但此黄非彼黄也,黄鹤楼的“黄”并非指塔楼颜色,而是与“鹤”组成“黄鹤”这一有特殊含义的名词,所以译者的理解有失偏颇了。此二误译可视作译者期待视野的消极影响。

(二)“扬州”意象

唐玄宗时广陵郡又称扬州,因此标题中的广陵和第二句诗中的扬州,指的是同一地点。作为历代文人墨客憧憬之江南名都的扬州,在本诗中不仅仅是个简单的地名,更是一个带有浓厚文化意味的意象。标题中的“广陵”,许译和杨译选择了省译;克译和特译选择了音译:Kuangling;孙译亦是音译:Guangling,但加注解释了广陵这个地名所指地域范围的历史沿革。第二句诗中的“扬州”,克译、杨译皆为音译:Yang-chou/Yangzhou;特译省译;许译River Town,孙译thickly-peopled Yangzhou。笔者认为,杨译和孙译各有千秋,其他译文则略显不足。原语读者都知道广陵和扬州实是同一城市的不同叫法,但对于不知情的目的语读者来说,看到题中的Guangling和文中的Yangzhou,他们可能会困惑孟浩然到底是去哪里。所以考虑到目的语读者的前理解,且避免标题冗长,可以像杨译那样,省略标题中的广陵,只翻译第二句诗中的扬州。又或像孙译那样,两种称呼都译,但对其中之一文后加注,表明两者为同一地点。扬州在唐代是两京之外最繁华的都市,时称“扬一益二”,意即扬州第一,成都第二。提到扬州,可能大家脑子里都会浮现出一副繁华景象,但到底如何繁华,建筑、交通、生活等等场景是什么样子,又会因人而异。因此扬州所蕴含的文化内涵是该诗的一个空白和未定性。克译、特译、杨译都保留了这一空白,只是音译,未加任何注释;孙译做了具体化,“thickly peopled”就是译者的填充,是译者期待视野和诗歌空白对话后的结果。这样做有利有弊,益处是一定程度上传递了扬州的特点;弊端是将扬州的特点局限了,使译文读者只知其人口稠密,不解其风景秀丽风情旖旎。这样一来,空白过于确定,译文读者的想象空间受限。如果说孙译留给读者的空白过小,许译的空白则过大,大到有点脱离原诗。也许是践行“浅化”策略,许译的扬州叫River Town,尽管是大写,读者也很难把它和扬州联系起来,恐怕只能根据扬州曾称“江都”而略猜一二了。

(三)“烟花三月”意象

三月本只是表示月份的专有名词,无关情感,但因“烟花”二字,这个时间一下生动起来,“烟花三月下扬州”也因此被赞为“千古丽句”。也因为“烟花”二字,三月不宜再理解为确切月份,更宜理解为春天这个季节。此二字可算该诗最大的意义未定点,自诞生以来,已有多种阐释。尽管各种阐释都认为它是形容春景,但“烟”字作何解并无定论。且举三解为证:“指春天笼罩在蒙蒙雾气中的绮丽景色”[10];“形容柳如烟、花似景的春色”[11];“形容阳春的妍丽景色”[12]。5位译者在这个问题上也是见仁见智。克译:Among misty blossoms of the third month;特译:Mid April mists and blossoms;许译:while willow-down and flowers reign;孙译:In this flowery April clime;杨译:In the mist and flowers of spring。“烟”在该诗中是一种比喻,是虚笔,只是交代当时的季节及其美景——柳如烟、花似锦的春天。如果译为“in/among/mid the mist”,就坐实了。假设黄鹤楼和江面真的雾气朦胧,诗人如何能目送孤帆直至影远,又何来碧空。就融合原诗视域、再现原诗意境而言,许译甚好,但前提是读者了解中国文化。一来中国诗词历来有柳如烟的比喻,willow-down巧妙暗含了原诗的“烟”字;二来垂柳和繁花是中国文化中最具代表性的春天的象征,译文既交代时间,又避开“三月”“四月”之争,保留了原诗的朦胧含蓄美。此外reign一词与上句尾词Crane押韵,为译文的音美增色不少。可惜,对于不谙中国文化的目的语读者来说,willow down带来的效果就要打折扣了。中国人见垂柳而知春天,但在英语文化中垂柳并没有这种约定俗成的象征意义,因此很难达到相似反应。

(四)意象群:“孤帆”“远影”“碧空”“长江”“天际”

这几个意象是本诗中最重要的意象群。所谓意象群,就是指“在诗词创作过程中,当主体将若干意象表示出一个相对完整的画面或动作并传达出内心的情义层次时,就构成了意象群。意象群的组合,构成了诗词的意象系统,形成意境”[13]。钱钟书先生说:“夫言情写景,贵有余不尽。然所谓有余不尽,如万绿丛中之着点红,作者举一隅而读者以三隅反,见点红而知嫣红姹紫无限在。”[14]这与接受美学的观点不谋而合。伊瑟尔认为,正是在一部作品的意义空白中,隐藏着作品效果的潜能。“一部作品的未定性与空白太少或根本没有,就不能称为好的艺术作品,甚至不能称之为艺术作品。”[15]文学本文的召唤结构就好比那着点红的万绿丛,有余而不尽,给予读者能动反思和审美想象的余地,让读者得以举一反三去寻找那无限姹紫嫣红,也即深入参与作品潜在意义的实现。以本诗为例,古今中外的读者从本诗的景中就阐释出了不同的情:与所敬爱的友人的依依惜别之情、对扬州的歆羡之情、对不能同行的惋惜之情等等。

这两句诗的5译文中,许译一减二增,可谓独树一帜。一减是指“孤”字省译,二增是指在天空前增译“无边无际”,在河水前增译“无穷无尽”。去lonely或solitary而添boundless和endless,再加上独一无二的rolling,译文离愁别绪减弱,豪迈气概增强,倒也符合李白诗歌激情饱满、境界开阔的特点。只是两处增译略有过度具体化之嫌,限制了读者对“碧空”和流向天际的“长江”的想象。去掉这两个词,译文并不会影响读者的理解。在不影响读者理解的情况下,译者填补空白或具体化未定性,会破坏原诗的含蓄和模糊美。

这一组意象群中,5译文差异最大的要数“长江”。克译、孙译:Long River;特译、许译:River;杨译:great river。细品原诗,“长江”确实既可以像克译和孙译那样作专有名词来译,特指长江,因为诗人告别的地点真真实实的就在长江边,也可浅化为像杨译那样的普通名词或许译那样某一条江的名字,因为诗人寄情于景的是江水,长江换成其它江河,比如湘江,比如珠江,诗人寄托的情感是一样的,情景交融的境界依然存在。

虽然5种译文在再现意象群时采用的词汇、句式、诗行、韵律不尽相同,但都传递出与原诗相近的景和情。究其原因,是因为译者力求接近原诗和诗人的历史视野,充分理解原诗,正确传达了原诗的图式框架。

接受美学因其对读者作用的肯定、对读者地位的重视、对文学作品意义的开放性态度,对文学翻译具有很大启示意义和借鉴价值。翻译究其实质是一种对话和交流,翻译过程就是两次对话—原文与译者、译文与读者之间的对话。意象是构建中国古典诗歌审美空间的重要手段。《黄鹤楼送孟浩然之广陵》一诗意象丰富,情景交融,意境隽永。通过对该诗5个英译本中意象翻译的探讨,本文得出一些启示:其一,翻译诗歌意象时,译者受个人审美趣味、审美经验、审美能力、所处历史社会环境等因素影响,难免对意象意义、价值做出不完全一致的理解和阐释。其二,在翻译过程中,译者既要尊重原文和原语文化,以原文为据,又要考虑目的语文化和目的语读者的接受水平,采取适当翻译策略,使译文得到更好接受,唤起目的语读者与原语读者类似反应。

注 释:

①许渊冲.中诗英韵探胜.北京大学出版社,2010.170;孙大雨.英译唐诗选.上海外语教育出版社,2007.101;徐静.唐诗英译的意象图式概念识解运作.鞍山师范学院学报,2009,(5):49.

参考文献:

〔1〕陈植锷.诗歌意象论[M].秦皇岛:中国社会科学出版社,1990.13.

〔2〕〔13〕朱晓慧.诗学视野中的宋词意象[M].福州:福建人民出版社,2005.37,26.

〔3〕〔4〕朱立元.接受美学导论[M].合肥:安徽教育出版社,2004.63,64.

〔5〕〔15〕金元浦.接受反应文论[M].济南:山东教育出版社,2001.43,44.

〔6〕许钧.翻译的主体间性与视界融合[J].外语教学与研究,2003,(4):290.

〔7〕吕俊,侯向群.翻译学—一个建构主义的视角[M].上海: 上海外语教育出版社,2006.76.

〔8〕吕俊,侯向群.英汉翻译教程[M].上海:上海外语教育出版社,2001.167.

〔9〕胡开宝,胡世荣.论接受理论对于翻译研究的解释力[J].中国翻译,2006,(3):11.

〔10〕傅德岷,卢晋.唐诗宋词鉴赏辞典[M].上海:上海科学技术文献出版社,2008.138.

〔11〕蘅塘退士.唐诗三百首[M].兰州:甘肃民族出版社,1999.395.

〔12〕蘅塘退士.唐诗三百首注评[M].南京:凤凰出版社,2005.258.

〔14〕钱钟书.谈艺录[M].北京:中华书局,1984.227.

(责任编辑 姜黎梅)