混沌与分形视野中的赋格写作思维

周 强

任何领域新课题的研究起步与进展自古以来都是缓慢而蹒跚的,但这并不是理论本身缺乏防线的标识,反之,笔者认为将混沌与艺术结合是一个别致新颖、值得深思的视角。混沌与分形理论是于20 世纪70年代建立起来的新兴学说。“混沌学之产生,是现代科学和现代技术、特别是计算机技术相结合之产物。科学和艺术是文化大系统中两个相互远离的子系统,代表人类认识世界的两种不同方式。[1]艺术作为生活中以审美体验为中心的文化形式,更多是体现在形象意义上,但是在“美”的背后一直有着“美的原则”在支配或者说影响着“美”的形成。就如科学也具备“美”的内涵与特征,但科学具备更多的是逻辑美、数学美、形式美,而且每一种“美”都有相应的原则和规律潜在地发挥着作用。

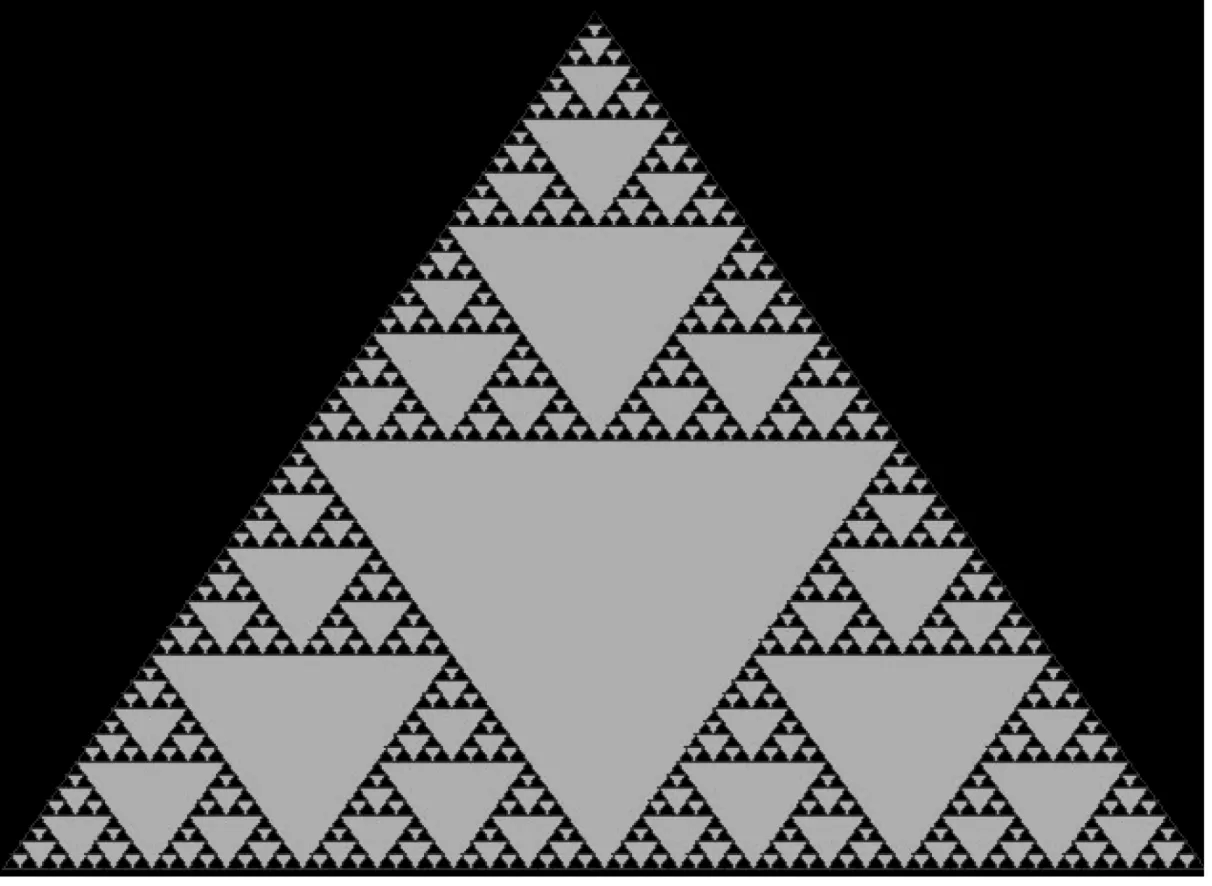

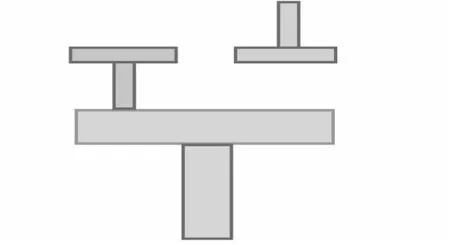

混沌(Chaos)是一种确定的系统中出现的无规则的运动,混沌理论所研究的是非线性动力学混沌,目的是要解释貌似随机的现象背后可能隐藏的简单规律,以求发现一大类复杂问题普遍遵循的共同规律。[2]而混沌的本质在于:对初始条件的敏感依赖性。[3]80分形(Fractal)是混沌现象的几何描述,是指具有自相似性的结构。分形又可分为两类,一是规则分形,即按照一定规则构造出具有一个自相似性的分形(如图例1),它还可再分为均匀规则分形与非均匀规则分形。另一类是无规分形,其特点是不具有严格的自相似性。在非线性科学中,分形与混沌有着不同的起源,但它们又都是非线性方程所描述的非平衡的过程和结果。它们之间十分密切的关系用最凝练的概括无过于:混沌是时间上的分形,分形是空间上的混沌。但是混沌起源于非线性动力学的研究(物理学),二分形起源于对不规则几何的研究(几何学)[3]83。

图例1:规则性分形

音乐是由旋律线、节奏、和声、音色、织体等音乐参数,通过作曲者能动性的组织调配,构成无数种排列组合去表现人类情感或各种具象的音乐事件的艺术形式。千姿百态、包罗万象的音乐形态、风格,都取决于作曲者基于一定的创作出发点,对各音乐参数进行处理的艺术,以及对其中某些本质原则和规律的掌握。实际上,音乐作品是一个非线性动态系统,系由“音乐音”所生成,它们在时间序列轨道与空间的序列轨道上不断地发生、发展和演化,并在基本表现手段和整体表现手段的不同层面上形成各自的轨迹。[3]60通常说,音乐是时间的艺术,即音乐生成的过程是通过时间的流逝来承载的,无论是音乐表演还是音乐创作,都突显了这一特性。音乐作品普遍基于某一或某些动机或主题,这就构成了混沌本质中的初始条件,而后续的工作在于作曲者启用各种预定的构思方式、发展手法对原始动机、主题进行变化、重复、变奏、发展,正是这些基于原始乐思材料的后续创作活动体现了混沌理论中的“对初始条件的敏感依赖性”。而整个音乐创作的过程中,由于作曲者个性化的乐感基调、不完全相同的音乐思维方式和技法背景,而且在不同时空条件的限定下,对原始乐思素材作一种或多种排列组合都具有一定的随机性,这整个作曲活动在一定程度上对应了混沌理论中所谓“确定系统中出现的无规则的运动”,而且这个过程也必然导致音乐作品的主题素材在宏观上和微观上都为分形理论所支撑(音乐作品中原始乐思材料诸如的音调、节奏、音区、音色等核心素材在作品各部分形成规则和不规则的分部)。

先看一个有关分形理论的谱例。

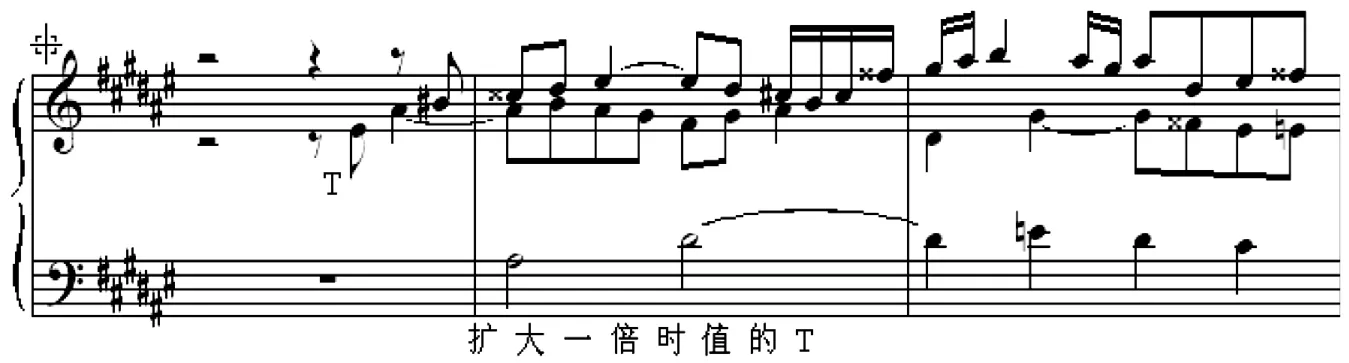

例1:

a.

b.

谱例1 -a 是巴赫《平均律钢琴曲集》第一卷第8 首赋格呈示部的第一次主题与答题的陈述,主题结构长度不足3 小节。谱例b 中,主题时值扩大了一倍,在低声部以拖腔的方式吟诵着悠远的曲调,与中音声部的主题原形构成了密接和应,而且巴赫别出心裁地在中声部陈述主题原形后,立刻在高声部引入了主题倒影!这样就促成了扩大主题与倒影主题同时结束。

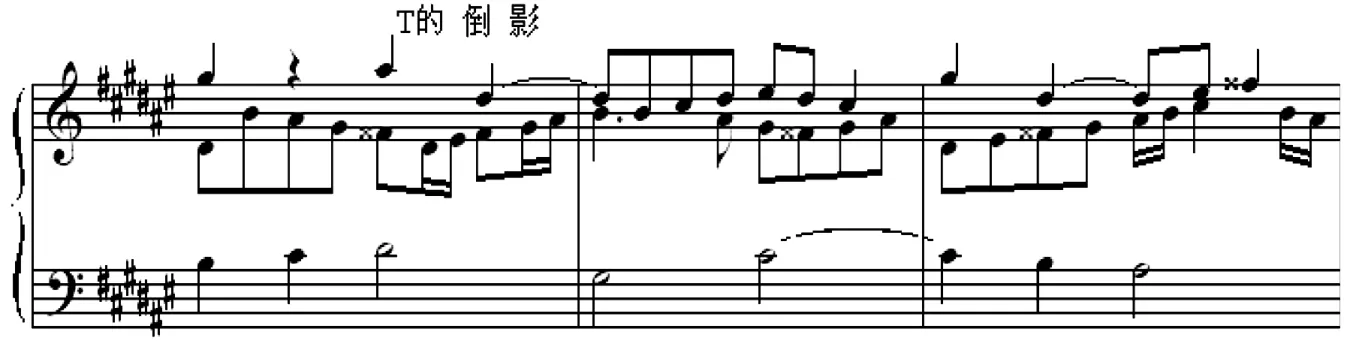

下面是谱例1 -b 乐思的分形缩略图(T 表示主题):

通过谱例1 的a 和b 可以看出,分形理论在巴赫的赋格中可以找到十分恰巧、合理、形象的例证,这只是分形理论具体体现的冰山一角。除了巴赫之外的其他传统、现当代作曲家赋格曲中诸如此类的乐思分形意义不说俯拾皆是也并不为少见。主题与其变形之间的分形关系除了原形与倒影、扩大、紧缩,还有倒影、逆行、逆行倒影、扩大倒影、紧缩倒影、扩大逆行倒影、缩小逆行倒影等等,以及它们之间的再次组合、密接,纵合一体,这些正是分形理论中“自相似性”的高度综合体现。

实际上,大多数音乐作品都具有上述相关分形理论的特征,因为大多数作品通常都基于主题、主题动机变体、变奏、发展或在此基础上引用各种派生、对比材料构筑而成。苏黎士联邦技术大学的地质学家肯·苏(Kenneth Hus)和苏黎士公立艺术学校的音乐家——他的儿子安德鲁·苏(A. Hus)曾以J. S. 巴赫C 大调创意曲No. 1 为研究对象,两位瑞士研究者利用音符的数目和音符之间的音程数找到了一种表示音乐总谱的“长度”和“形状”的方法。他们做出的图表给出每一个音符与相邻音符关系的图象,该图的形状就象一座山的轮廓中的山峰与峡谷,一样忽上忽下或者说蜿蜒如海岸线上的海湾与海娜,由于具有海岸线和雪花片的性质分形方法允许整个轮廓的许多细部被删去而音乐最本质的听觉式样则被保留了下来。[4]

赋格,原意为追逐,系文艺复兴后期一些模仿性形式的乐曲逐渐演变而成、具有格律性质的乐曲形式。[5]正是因为它与模仿、模进、复对位等倡导乐思“竞赛式”的乐思组织、动机发展技法紧密相联,而且赋格主题往往根据不同调式调性逻辑,依次出现在不同声部,并且会出现各种诸如主题扩大、缩小、倒影、逆行及其综合的变化形态,尽管创意曲等其他对位化的复调曲体都具有这些特征,但相形之下,赋格形式无疑是共性写作时期最具系统性、最成熟、完善的复调曲体。从这个意义上来说,赋格形式的乐曲与混沌分形理论之间具有十分为密切的关系。

无论是从宏观还是微观视角看,赋格的结构成分、组织手法、陈述程序都表现出了“非线性的动态系统”的特征。首先赋格作为多声部复调音乐形式,其声部的数目一方面根据作曲者预期构思与意图自行拟定,另一方面,也会受制于主题乐思的结构长度、音调音区等特质。而对于主题最初在哪个声部、哪件乐器上进入,这里面临着许多不确定性,而这些不确定性又是受制于作曲者与主题乐思的样貌。对题的角色是作为帮助刻画主题形象的对位声部,还是要扮演重要的角色,甚至担负全曲的第二乐思?固定对题与自由对题的数量关系,是否需要副呈示部(Counter-exposition)来加固乐思的陈述?间插段是基于主题素材作辩证性的分形式讨论和展开?还是以成群主题的川流不息、声东击西的密接和应(Stretto)作各种样式的主题卡农?亦或干脆另起炉灶,去写就以插部代替间插段的另一番赋格景象。还有再现部的处理,尾声存在的必要性等等一系列问题都是写作每一部赋格面临的问题。以上这些对赋格内部各组成部分的由始至终的描述,和大多数作品写作过程面临的问题都大同小异,在一定程度上表现出赋格作为一个非线性的动态系统而存在的,由其内部相互作用的子系统构成,这些子系统的构成表现为:宏观上的呈示部(副呈示部)、中间部、再现部;微观上有声部的数目,主题、对题及其进入顺序,调性轨迹、间插过渡、高潮布局、对位技法、织体形态的更迭等。每一部赋格的写作就是从这些构成部分(子系统)出发去组合排列,从而完成这个非线性的动态系统。一部赋格的优劣或赋格的艺术特性,归根结底,均取决于这些参数是如何被排列、组合,更取决于这些子系统发挥的各自作用以及各子系统相互作用焕发出的整合力量。譬如,在主题确立之后对于首次进入声部的选择确定性与不确定性(声部进入顺序受主题本身的性格特点以及音域范围制约),对题写作的确定性与不确定性(对引用主题动机材料还是设计一个新的材料的选择、纵向与主题的和声组织),是否决定把第几个对题选作为固定对题或者自由对题的确定性与不确定性,等等,这些都是对初始条件(主题自身的特点以及赋格结构本身的构架模式)的敏感依赖性的具体体现。

有学者说:赋格曲是一种符号演化程序,在这种(格律性)程序中,乐思被反复讨论,最后予以肯定的结论。[5]也有学者干脆将赋格喻为“用音乐逻辑思维阐述的论文”。[6]换言之,它是一种体现音乐辨析思维的外化形式。这种外化形式的内在却潜伏着十分清晰的确定性系统和随机性系统。确定性系统可以理解为非线性动态系统中代表非变量一方的普遍规律。

首先,赋格作为格律化的复调音乐体裁,在结构程式、结构原则方面表现出清晰的确定性。例如,赋格形式中的主题和答题一定是以模仿织体来履行,而主题、答题和对题的时空安置方式也是确定无疑的。在陈述方式上,总是呈现出主题与过渡(小结尾、小连接或间插段)甚至是插部交替循环出现,以及在回旋陈述过程中主题在不同声部、音区、结构部位的不同调式调性、演奏法、旋律面貌、性格等方面的变奏特征,诸如这般模仿原则、回旋原则、变奏原则、对位法原则都可理解为赋格作为一个整体的确定原则系统里面的各个子系统。

上述的确定性原则既涉及了赋格形式的宏观也涉及其微观,讨论的是确定性系统的角度,而实际上,赋格形式中的随机性系统正是在以上提及的各项确定原则系统下,各原则的细节在具体赋格曲中呈现出的不确定性与随机性。虽然赋格写作属于格律性写作的范畴,但是其格律限制下的创作随机性可谓无处不在、无时不在。譬如,赋格主题和答题进入顺序就体现了随机性。声部进入的方式分为:直线型(顺次上和顺次下)、外延型(由内声部开始外声部结束)、内卷型(由外声部开始内声部结束)。倘若以巴赫平均律的48 首赋格中每首赋格的声部在呈示部进入时,顺次上的有8 首(I-No. 4、5,II-No. 3、7、9、19、20、22)顺次下的有14 首(I-No. 3、6、7、10、13、15、19、21、22,II-No. 10、11、12、15、18)外延型最多,有21 首(I-No. 1、2、8、9、11、12、14、23、24,II-No. 1、2、5、6、8、13、14、16、17、21、24)内卷型最少,只有5 首(I-No. 16、17、20,II-No. 4、22)在展开部和再现部各声部进入顺序,以及乐队赋格、合唱队因为乐器、音色编制的不同,其赋格主题与答题进入顺序的随机性就更加复杂且多样化了,限于篇幅,就不加论述了。

另外,赋格写作中对初始条件(主题素材)敏感的随机处理也十分常见。这是直接涉及到有关音乐素材发展和组织的重要问题。一般来说,大多数赋格曲的乐思展开材料都限于主题、对题,包括音程、节奏、织体等,但并非所有赋格的展开都按照这种取材方式,如巴赫《平均律钢琴曲集》第一册第7 和13首是体现随机性动态系统的典型例子(见例2)。

例2:

谱例中第7 首赋格曲全曲的中心材料既非来自主题也不来自对题,而是担当两者之间过渡性质的小结尾,它“驾驶”着主题首部的连续八个16 分音符节奏型,再加上大小七和弦分解,并作为织体律动的中心材料贯穿全曲。

第13 首赋格中对初始条件(主题、对题基本材料)敏感的随机性与第7 首又有所不同(见例3)。

例3:

主题(T)以八分音符为主要律动材料由顺次下的方式进入,第一个对题出现后16 分音符的律动崭露头角,而真正的主角是在主题第三次陈述完毕后出现的间插段(可谓之“迟到”的织体音型),然后一直在三个声部之间穿插呼应,交映生辉,相映成趣。这一织体律动的材料自出现后,便以独立的形态演绎自己的主要角色,一直持续到曲末前一小节。

诸如上述两首赋格中让人始料不及的选材方式以及这种“透视性”原理的写作方法,迟到乐思素材、织体材料的随机性和这些的持续性、影射性、复制性发展,在一定程度上不但体现混沌理论中动态系统的随机性原则,不同结构部位乐思的自相似性也再一次印证了分形理论对其具有相关的诠释性内涵。

实际上,动态系统中的不确定性原则是发挥、体现音乐创作中闪光点、创新性的源泉。因为如果赋格这种格律性曲体的创作一旦陷入教条式、僵化、完全程式化的境地,那么,人类的赋格形态应该依然停留在西方文艺复兴时代,而不会出现巴赫三百多首形态各异的赋格作品,也不会有后来莫扎特、贝多芬以及舒曼、门德尔松等18、19 世纪的作曲家们那些以宏大的插部代替间插段、织体写法自由夸张的赋格作品,更不会在20 世纪产生谢德林笔下非五度关系模仿的赋格,以及十二音赋格,爵士赋格,甚至是卢托斯拉夫斯基、潘德列斯基、利盖蒂等作曲家笔下的[音色-音响]式赋格[7]。似乎作曲家们正是默默、自发地遵循混沌理论“非线性动态系统”的确定性和随机性这一对永恒的辩证哲理,才使赋格这一古老的复调曲体焕发出新的生命力、结构力和丰富的音乐表现性。

伊·普里戈金(Ilya Prigogine)说:在当代西方文明中得到最高发展的技巧之一就是拆零,即把问题分解成尽可能小的一些部分。我们非常擅长此技. 以致我们时常忘记把这些细部重新装到一起。对于音乐的分析和音乐创作过程的分析何尝不是如此?混沌与分形理论作为20 世纪70年代年代建立起来的新兴学说,它的发展还在火热地进行之中,我们似乎无法估量一首赋格或一部作品顺应了混沌与分形理论就是优秀的作品,毕竟,音乐是艺术的范畴,而艺术在很多时候可被视为不确定性美感在某个瞬间的被凝固和记录的产物,再而且,混沌理论中的不确定性和非线性在一定程度上是属于自然科学的计算范畴,音乐创作中即便会出现像上述瑞士苏氏父子实验得出的事实,但倘若将音乐分析的价值赌注过多地挥掷在这类推敲、诠释,那么势必会忽略了音乐中令人感动部分的意义,然而又有哪一种分析体系、分析法能全盘住音乐作品的全部价值呢?回答是否定的,因此,这个悖论将永远持续伴随着音乐分析活动过程的始终。最后与伊·普里戈金共勉这番话:

我们的时代是以多种概念和方法相互冲击与混合为特征的时代;这些概念和方法在经历了过去完全隔离的道路以后突然彼此遭遇在一起,产生了蔚为壮观的进展。一个非常有希望的迹象是,科学现在能够把与其它文化传统相联系的观察能力结合起来,因此能够促使这世界的经历了不同进化路径的各部分互相尊重和理解。

[1]苗东升,刘华杰. 混沌学纵横论[M]. 二版. 北京:中国人民大学出版社,1994:257.

[2]E. N. 洛仑兹. 混沌本质[M]. 刘式武,刘式适,严中伟,译. 北京:气象出版社,1997.

[3]姜万通. 音乐作品的混沌本质与分形研究初探[M]. 上海:上海音乐出版社,2005:80.

[4]R. 列文. 音乐的分形结构[J]. 项葵,译. 中国音乐,1994 (1):37.

[5]林华. 复调音乐简明教程[M]. 上海:上海音乐学院出版社,2006:195.

[6]廖宝生. 赋格:用音乐逻辑思维阐述的论文[J]. 黄钟(武汉音乐学院学报),2000 (4).

[7]周强. 西方“音色-音响”音乐中的模仿形态研究[M]. 北京:人民音乐出版社,2014:第六章.