章朗 何妨隐居一千年

据说布朗族的前身为南方古族“濮人”,濮人在世界上最早种茶,在茶界并无太大疑义。从数千年前开始,濮人已开始散居澜沧江流域,尽管随岁月流逝,这种定义广泛的族群已经烟消云散,但很多人文学者相信,当代布朗族,乃是保留了濮人衣钵的真正继承者。

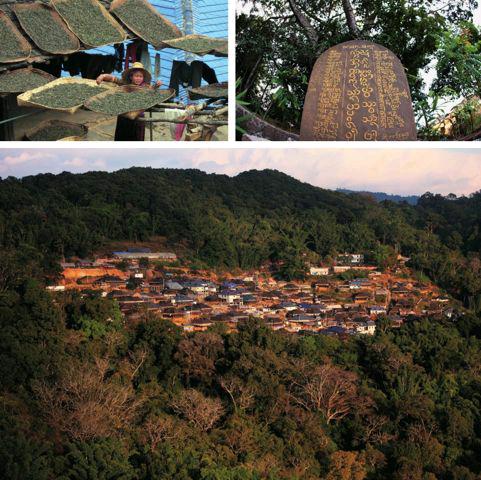

章朗村,就是一个完全纯粹的布朗族寨子。虽仅244户人家,却是西双版纳最大的布朗族寨。严格说,称章朗是千年古寨还有些保守,寨头那座金碧辉煌的缅寺(佛寺)里有块大碑,碑文明证章朗寨已有1400多年的历史。1400年是什么概念?约等于内地公元614年,农历甲戌年,中国农历狗年,隋大业十年,这一年,李世民讨媳妇,隋炀帝派出大军三征高句丽,铩羽而归。而与此同时,在南方鸟兽横行的丛林里,数名布朗族用粗笨的工具砍开雨林,搭建了章朗的第一间房屋,开始繁衍生息,过着与世无争的狩猎生活。也许他们还种下了茶树也未可知。而此时内地尊崇的茶圣陆羽,则要到100多年后,才在湖北天门破啼出生。

章朗是布朗族历史文化保存得最完整的寨子。布朗族建筑、语言、服饰,布朗族生活习俗在章朗都得以完整保留。西双版纳州政府于2004年在章朗建了一个颇具规模的布朗族生态博物馆,以向外界展示这个古老村落的文化。站在这间规模并不宏大、设施并不豪华的博物馆前,你可能要问,为什么一个1400年历史的悠久村落,如今居然人口不足千人?在江南地区,就连村龄不足200年的村子,都动辄上千人口,章朗发生过什么?

确实什么都没发生。热带丛林恶劣的自然环境是一方面,布朗人迁徙流动的民族习惯是另一方面。今日勐海是中国最大的布朗族聚居区,大部份位于西部,南部山区中缅边境一带,你已经无法去区分究竟哪些寨子带有章朗的基因,这种基因甚至远播缅甸境内。而那些带有章朗基因的“村二代”,村X代,同样有不少是几百年的古老村落。

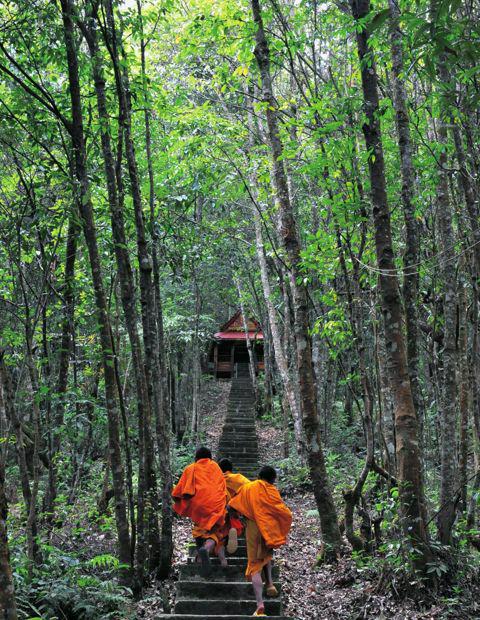

章朗分新老两个寨子——这也是寨子不断壮大的结果。两个寨子相隔不远,新寨虽有新字,其实也相当老。布朗族和傣族一样信仰南传上座部佛教,村落的房屋,也全部是干栏式建筑,寺院的造型、沙弥的袈裟等等,更是与傣族寺院别无二致。所不同的是,傣族通常住在山下盆地,而布朗族的灵魂属于大山。所有布朗族都居住在大山深处,说实话,对一个初来乍到的旅行者而言,如果撇开地理位置不说,不从服饰、习俗上加以区分,仅仅从寨子的外观,你很容易以为这就是一个傣族寨子。但布朗族就是布朗族,语言是自成体系的布朗语,虽然外人听不懂。

有资料表明,章朗,这座将布朗族古老历史文化、生产活动以及民间习俗保存和传承得极为完整的千年老寨,是巴达山普洱茶之天空里最为璀粲的星座。与很多茶乡不同,章朗的茶名,不仅仅得益于其茶质之优,同时还得益于其文化底韵之厚。茶与文化原本不分家,茶禅一味是明证,茶作为一种可以兴观群怨的生活方式,更是成了人们表情达意、修身养性必不可少的一种物态化的精神方式。据说,布朗族先民迁徙定居于这里大约在2000多年以前,那时,他们称这里为“景桑”,意为“祖先曾居住过的地方”。“章朗”的名字来源于傣语无疑,意为大象冻僵的地方。相传,1400多年以前,佛家弟子玛哈烘用大象驮着经书自斯里兰卡学经归来,当他来到恩巩跺多山(现章朗佛寺所在地)时,由于正值冬季,又冻雨突降,大象竟被冻僵了,跪卧不起,附近村民闻讯赶来,帮助玛哈烘拾掇薪柴,在大象周围燃起熊熊之火,供其驱寒取暖,以助恢复。后来,玛哈烘因在此建寺立塔,便动员周围村寨的人们搬到现在的地址,组建新寨,取名“章朗”,以纪念大象驮经书之功。

作为一个千年古寨,章朗至今还传承着古老的历史文化、生产活动以及民间习俗。寨内不仅有最古老的布朗族佛寺、几百年的古茶园和幽深浩淼的“竜山”森林,还有大象井、南三飘坟、仙人洞、古驿道、景桑古城遗址、虎跳峡、白水河瀑布等一系列自然与人文完美结合的景观。可以说,章朗人民对布朗族古老文化与传统美德的传承与发扬,真的是尽其善而得其美哉,无论生产劳动、婚丧嫁娶、宗教祭祀,还是音乐舞蹈、文学艺术等,都保留着古朴淳厚的民风民俗,具有亘古如斯的延伸之美与高远之韵。

TIPS

到达 章朗村位于西双版纳勐海县西定乡。距离县城44公里。有相当多的资深茶友为寻访优质普洱古茶,到过章朗。从昆明驱车前往章朗,一路沿昆明到景洪的高速路先抵达景洪,再转西向勐海方向,再转西定。西定离章朗仅4公里。由于路况不一,全程约需8-9个小时。

玩转 景真八角亭、勐海六大古茶山、布朗山、打洛边境风情、西定云海、南糯山等,均是难得的自然人文景观。

舌尖 勐海以好茶闻名天下。中国最优质的普洱茶成品、原料多源于此。章朗约有千亩以上的古茶树,所产茶叶品质优异,不输班章茶。